Porträts jüdischer Menschen aus Buchen

Blick zurück auf eine zerstörte Alltäglichkeit

![Hella und Albrecht Levi (I) [Quelle: Bezirksmuseum Buchen, Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/] Hella und Albrecht Levi (I) [Quelle: Bezirksmuseum Buchen, Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/]](/documents/10157/623648/14115748070.jpg/86f59dc2-2cfb-ba55-8882-7c766294027c?t=1701162758215 ) Hella und Albrecht Levi (I) [Quelle: Bezirksmuseum Buchen, Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/]

Hella und Albrecht Levi (I) [Quelle: Bezirksmuseum Buchen, Lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/]

Einen wahren Schatz für die historische Forschung nennt der Historiker Tilmann Gempp-Friedrich die über 40 Glasnegative aus der Sammlung des Fotografen Karl Weiß, die jüdische Familien aus Buchen und Umgebung zeigen. Die Vernichtung des europäischen Judentums durch die Deutschen und ihre Verbündeten während der Zeit des Nationalsozialismus, tötete oder vertrieb nicht nur das deutsche Judentum, sondern löschte auch die Zeugnisse eines fast zwei Jahrtausende alten Zusammenlebens aus. Materielle Güter, wie Synagogen, Mikwen, Privathäuser, Geschäfte und Betriebe wurden zerstört oder arisiert, aber auch Immaterielles wie die Erinnerungen an eine gemeinsame Vergangenheit wurden durch Schuld und Scham nach der Shoah nur in seltenen Fällen wieder aufgegriffen. Mit der Vertreibung und Vernichtung wurden auch die Habseligkeiten der jüdischen Bevölkerung in Deutschland in alle Winde zerstreut und auch wenn es natürlich viele überlieferte Fotografien gibt, so gibt es nur wenige Sammlungen, die fast die gesamte jüdische Gemeinschaft eines klar umrissenen geografischen Bereichs wie den Altkreis Buchen umfasst. Die umfangreiche Sammlung ist somit eine einzigartige Quelle, um sich der durch den Zivilisationsbruch verschütteten, gemeinsamen Alltagsgeschichte zu nähern. Das Besondere an den Aufnahmen: Es gibt nichts Besonderes zu sehen. Anhand der Fotografien wird deutlich, wie das Zusammenleben und gemeinsame Leben funktioniert haben, nämlich in der Hauptsache unterschiedslos. Weder haben sie sich die Menschen zum Zeitpunkt des Studiobesuches als Opfer gesehen und inszeniert, noch wählte Karl Weiß eine künstlerische Komposition, die eine solche Sichtweise nahelegen würde und auch die Betrachterinnen und Betrachter damals konnten kaum etwas anders sehen als die Nachbarin, den Geschäftspartner oder den Wanderfreund aus dem Nachbarort. Selbstverständlich wusste man im kleinstädtischen Milieu im Altkreis Buchen, wer jüdisch war, nur spielte das eben keinesfalls in allen Lebensbereichen eine Rolle oder machte die Menschen unterscheidbar. Somit manifestieren sich in den Fotografien nicht einfach nur Erinnerungen, sondern es ist ein Abschied, weder die abgebildeten Menschen noch ihre Nachkommen leben in ihrer damaligen Heimat, dem Altkreis Buchen. Ein solches Bild ist also nicht nur ein Denkanstoß an jemanden, sondern ein Gedenken für jemanden. Insofern schwingt bei all der Alltäglichkeit, die diese Bilder ausstrahlen, auch immer ein Gefühl des Verlustes, der Trauer und des Unbehagens mit.

Den ganzen Text und die Fotografien finden Sie in unserem neuen Themenmodul zum jüdischen Leben.

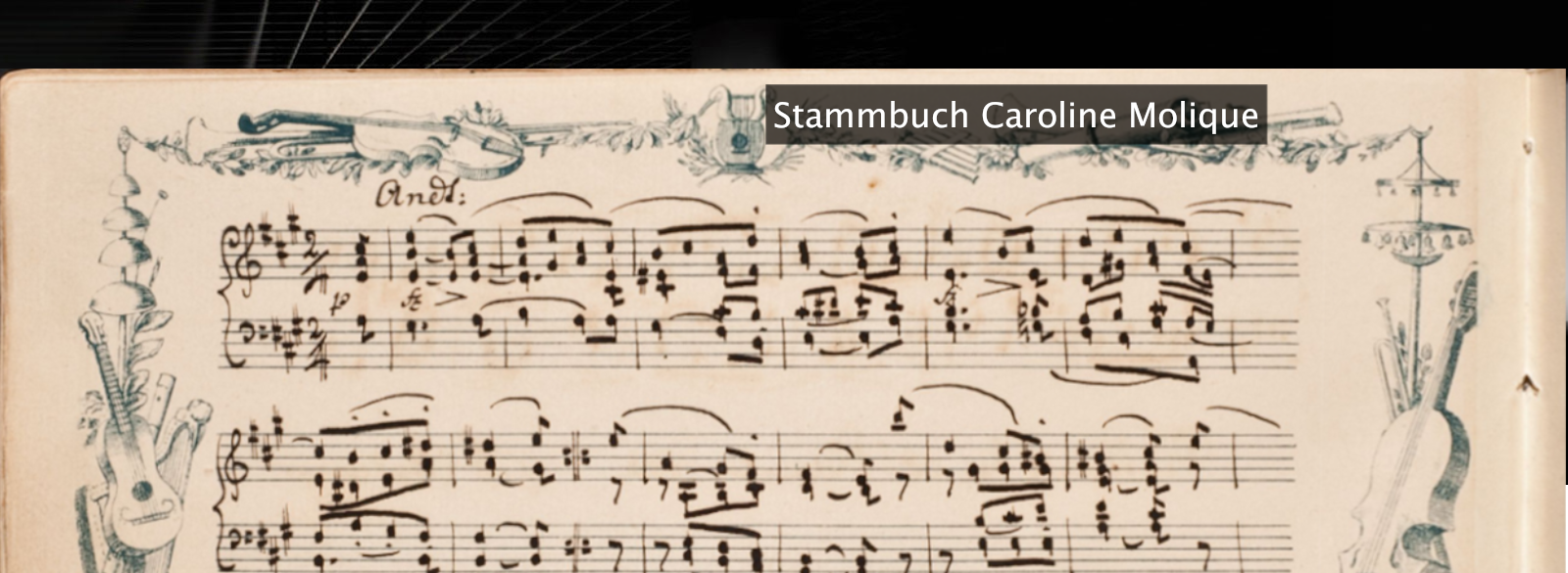

Hohenzollerisches Notgeld (Landesarchiv BW, StAS Dep. 1 T 3-4 Nr. 1502)

Zu den häufigsten, meist gut erhaltenen Sachquellen gehören sogenannte Notgeldscheine. Vor allem ihre ortsspezifische Gestaltung macht sie zu einer spannenden Quellengattung. Die bedeutendste Notgeldperiode in Deutschland liegt zwischen 1914 und 1923 und umfasst damit die Jahre des Ersten Weltkriegs sowie die Nachkriegsjahre bis zur Inflation und Währungsreform 1923.

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs verschlang die Kriegsindustrie nicht nur große Mengen Geld, sondern benötigte auch hochwertige Metalle, die ebenso für die Münzproduktion benötigt wurden. Zudem überschritt infolge der Inflation der Materialwert von Silbermünzen ihren Nominalwert. Viele Menschen begannen daraufhin, Münzen zu horten, die dann dem Geldkreislauf entzogen wurden. Bar- und Kleingeld wurden also knapp. Um den Zahlungsverkehr weiterhin zu ermöglichen, gingen viele Kommunen, aber auch Banken oder Großbetriebe dazu über, eigenes Geld, sogenanntes Kriegs- oder Notgeld auszugeben. Um Vertrauen in das Notgeld als Zahlungsmittel zu erzeugen, orientierte man sich bei der formalen Gestaltung an den offiziellen Zahlungsmitteln, den Reichsbanknoten. Außerdem wurden die Notgeldscheine zusätzlich besonders auffallend und ästhetisch ansprechend gestaltet und mit viel Lokalkolorit versehen. Häufig war auf den Scheinen das jeweilige Wappen des Ortes abgebildet, was nicht nur die zeitliche Begrenzung der Gültigkeit der Scheine betonte, sondern auch deren örtliche Begrenzung. Orts- und Stadtansichten kamen dabei die gleiche Funktion zu.

Das Kriegsende bedeutete jedoch nicht das Ende des Notgeldes. Die kriegsbedingte Währungs- und Wirtschaftskrise der frühen 1920er Jahre mündete 1923 schließlich in einer Hyperinflation. Während der Preis für Waren aller Art stieg, verlor das Geld seinen Wert. Güter des täglichen Gebrauchs wurden unerschwinglich. Die Reichsbank ließ neue, nicht gedeckte Geldscheine mit größeren Nominalwerten drucken, wie dieses Beispiel von 1923 aus dem Regierungsbezirk Sigmaringen zeigt. Dies befeuerte allerdings den Wertverfall des Geldes und ein fataler Kreislauf setzte ein. Die Reparationsforderungen der Alliierten, die ebenfalls durch Druckgeld bedient wurden, verschärften die Probleme. Erst 1924 wurde die Inflation durch einen Währungsschnitt gestoppt.

Damenhandschuh-Kollektion der Esslinger Handschuhfabrik Gebr. Keller [Quelle: Stadtmuseum im Gelben Haus Esslingen / Daniela Wolf, Esslingen (CC BY-NC-SA)]

Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Esslingen am Neckar zu einem blühenden Zentrum der Textil- und Bekleidungsindustrie. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Esslinger Handschuhfabrikation zu erwähnen, die 1809 mit der Gründung der Handschuhfabrik von Caspar Bodmer, der in Neuwied am Rhein das Handschuhmachen erlernt hatte, begann.

Dass gerade Handschuhe ein Erfolgsprodukt aus Esslingen wurden, hat auch mit der Lage des Städtchens zu tun: Am Neckar gab es zwangsläufig viele Gerbereien samt lederverarbeitenden Werkstätten. Was bislang kaum entwickelt war, dem halfen bald jüdische Betriebe nach. Denn Esslingen war seit 1806 die erste, nun im Gebiet des Königreiches Württemberg liegende Stadt, in der nach Jahrhunderten wieder eine jüdische Gemeinde entstehen konnte. König Friedrich hatte zur Belebung der wirtschaftlichen Entwicklung Esslingens mehrere jüdische Familien aufgenommen. In den folgenden Jahrzehnten leisteten jüdische Gewerbetreibende und Fabrikanten große Beiträge beim Aufbau Esslingens zu einer wichtigen Industriestadt Württembergs. Sie verlegten sich vor allem auf die Herstellung und Verarbeitung hochfeinen Glacé-Leders. Exemplarisch kann die Handschuhfabrik Firma Jeitteles genannt werden. 1859 nahm die Fabrik Jeitteles die Produktion auf und 1880 beschäftigte sie bereits 120 Mitarbeiter, darunter viele Frauen. Seit 1885 war die Firma Jeitteles Königlich Württembergischer Hoflieferant. 1930 verfügte die Fabrik über 500 Arbeitnehmer. Während des Nationalsozialismus gelang es den meisten Familienmitgliedern zu emigrieren, die Firma wurde 1940 verkauft.

Auch Moritz Feigenbaum gründete 1889 die "Württembergische Handschuhfabrik", die bis 1936 existierte und aufgrund der nationalsozialistischen Verfolgung aufgegeben wurde. Die Familie emigrierte 1937 in die USA, wo Moritz Feigenbaum 1939 verstarb.

Neben diesen großen Herstellern lederner Handschuhe gab es noch eine Vielzahl kleinerer Firmen. 1930 produzierten in der Stadt 12 Handschuhhersteller, von denen sechs bereits vor 1900 gegründet waren.

- Weitere Informationen zur Textilindustrie in Esslingen finden Sie in der Online-Publikation "Textile Vielfalt. Industrielle Erfolgsgeschichten aus Württemberg".

- Einen lesenswerten und umfangreichen Beitrag über die Glacéhandschuhfabrik Jeitteles finden Sie auf der Website des Vereins "Freunde Jüdischer Kultur Esslingen". (JH)

Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs von Curt Liebig in Gutach, Quelle: Wikimedia commons https://t1p.de/bjeg0

Heute ist der Volkstrauertag allen Opfern von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror gewidmet. Er entstand in den 1920er Jahren als Initiative des 1919 gegründeten Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Dessen vorrangige Aufgabe war zunächst die Pflege von deutschen Soldatengräbern des Ersten Weltkriegs im Ausland. Schon zuvor standen die Behörden vor der Aufgabe, wie mit den Grabstätten des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71 umzugehen sei. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte das Thema eine neue Dimension angenommen. Während der Kriegseinsätze musste eine ungeheure Anzahl an Personen fern der Heimat bestattet werden. Dazu kamen Vermisste und namenlose Soldaten. Die Gräber sollten gemäß dem Versailler Vertrag durch die jeweiligen Gebietsstaaten betreut werden. Um die deutschen Anliegen kümmerte sich deshalb auch der Volksbund.

Wo kein Grab vorhanden war, entfielen die traditionellen Formen des Abschiednehmens und Gedenkens, desgleichen die von der Propaganda in Aussicht gestellten Jubelfeiern und Heldenehrungen nach dem verlorenen Krieg. Die Heimatgemeinden erfassten ihre Opfer auf Tafeln und brachten diese an Friedhofs- oder Kirchenmauern an. In den Folgejahren wurden sie ergänzt oder abgelöst von Denkmälern, die das Thema in unterschiedlicher Weise aufgriffen. Die Variationsbreite reicht von schlichten Monumenten mit wenig Schmuck und Ehrenzeichen zu wuchtigen, heroisch-überhöhten Darstellungen und politischen Aussagen. So erhielt das 1923 eingeweihte Denkmal auf dem Friedhof in Stuttgart-Münster die Aufschrift „Nie wieder Krieg“. Oft war die Gestaltung den wirtschaftlich schlechten Verhältnissen der 1920er Jahren geschuldet. Zuweilen erscheinen die auf Friedhöfen üblichen christlichen oder mythologischen Darstellungen. In den späteren 1920er Jahren kamen Elemente der Heldenverehrung hinzu mit lebensgroßen Personen in heroisch-kriegerischer Pose.

Ungewöhnlich für diese Zeit sind Objekte, die der Künstler Curt Liebig (1868-1937) schuf. Im Mittelpunkt stehen die Hinterbliebenen, die Daheimgebliebenen: Frauen, verwaiste Kinder und Eltern. Liebig war Mitbegründer der Gutacher Künstlerkolonie und mit dem Maler Wilhelm Hasemann befreundet. Nach dem Studium in Dresden, Berlin und Weimar ließ er sich im Schwarzwald nieder. Mittels Zeichnungen, Skizzen und als Illustrator griff er die regionale Volkskultur auf. Auf diesem Weg war er nicht unmaßgeblich an der Darstellung und Verbreitung von Schwarzwaldmotiven beteiligt, die heute als typisch gelten. Der Bildhauerei wandte er sich nach dem Tod seiner ersten Frau zu. Das bekannteste Denkmal Liebigs wurde 1923 eingeweiht: Die trauernden Gutachtälerin, die, den Bollenhut nun zu Füßen und mit herabhängender Ehrengirlande, vornübergebeugt den Kopf in die Hand stützt, fand überregional Beachtung, war aber auch umstritten. Liebig bekam weitere Aufträge, trotz der beträchtliche Mittel, die dafür aufgewendet werden mussten. 1928 entstand das Denkmal in Bad Rippolsau-Schapbach, das einen Vater am Grab seines Sohnes zeigt.

Nach 1945 waren weitere Millionen nun auch ziviler Opfer zu beklagen. Die Namen an den Denkmälern wurden durch die Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg ergänzt. Für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft entstanden eigene Bereiche und Orte.

Seit den 1950er Jahren wird der Volkstrauertag am zweiten Sonntag vor dem Advent begangen.

Zum Weiterlesen:

- Curt August Joseph Carl Liebich, eine Biographie von Sabine Heilig

- Folkhard Cremer, Versuche einer Sinngebung des Sinnlosen. Gefallenendenkmäler der Zwischenkriegszeit, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg 4, 2017

- Anna Egeler, Das Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in Stuttgart-Münster. Größter Friedenswille im kleinsten Stadtteil, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg 1, 2023

- Christine Dölker, Xaver Henselmann. Architekturentwürfe eines Frontsoldaten

Englische Bude aus dem Album "Bazar zum Besten der Luisenheilanstalt Heidelberg am 26. bis 28. November 1890. Aufgenommen bei Magnesiumlicht", Quelle: Landesarchiv BW, GLAK 69 Baden, Sammlung 1995 F I Nr. 39.

Bald öffnen die ersten Advents- und Weihnachtsbasare. Kommerzielle und nichtkommerzielle Organisationen überbieten sich mit Ideen und Angeboten, kulinarischen Schmankerl, Lichtern, Düften und Klängen. Vielfach fließen die Einnahmen wohltätigen Zwecken zu. Mit einem solchen Ziel wurden vor über 150 Jahren die unter der Schirmherrschaft der Großherzogin stehenden Heidelberger „Luisenbazare“ ins Leben gerufen, deren Erlöse der 1860 gegründeten Kinderheilanstalt zugutekamen. 1864 übernahm die Großherzogin die Schirmherrschaft über die Einrichtung, die daraufhin ihren Namen bekam. Bereits die Gründung der Heilanstalt war durch Spenden ermöglicht worden. Der Basar im November 1881 sollte Mittel für den geplanten Neubau erbringen. 1885 konnte mit der Klinik am Neckarufer ein zentrales Gebäude bezogen werden. Fotografien, die anlässlich eines weiteren Basars im November 1890 entstanden, belegen die weiterhin anhaltende und tatkräftige Unterstützung durch die „Luisenbazare“. 1890 erwarteten 13 Buden die Besucher. Dort gab es neben allerlei Nützlichem und Schönem auch Gaben aus dem fürstlichen Haus zu erwerben. Wer wollte konnte sich am „Theebüffet“ oder am „Bierbüffet“ stärken. Sogar eine „Schiessbude“ war vertreten. Bemerkenswert sind zudem die "Händlerinnen", die passend zu den üppig geschmückten Buden in Kostümierung erschienen. Die Heidelberger Kinderklinik entwickelte sich mit Beginn des 20. Jh. zu einer der führenden Anstalten in Deutschland. 1923 wurde die Luisenheilanstalt in das Universitätsklinikum Heidelberg eingegliedert.

Die "Luisenbazare" wurden mehrfach im Foto festgehalten. Hier finden Sie weitere Bilder aus dem Album von 1890.

Zeige 31 bis 35 von 604 Einträgen.

LEO-BW-Blog

Herzlich willkommen auf dem LEO-BW-Blog! Sie finden hier aktuelle Beiträge zu landeskundlichen Themen sowie Infos und Neuigkeiten rund um das Portalangebot. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu den einzelnen Posts.

Über den folgenden Link können Sie neue Blog-Beiträge als RSS-Feed abonnieren: