Wirtschaft und Soziales in Baden

Florian Brückner, Universität Stuttgart

Frauen einer Betonstampfkolonne in der Betonsteinfabrik in Mülhausen, um 1917 oder 1918. Das heutige Mulhouse kam 1870 zum Deutschen Kaiserreich, 1919 wieder zu Frankreich (Quelle: Landesarchiv BW GLAK 456 F 105 Nr. 177 Foto 4)

Einführung

Die Zeit von 1918 bis 1923 war in Baden von neuen Gesetzesverordnungen und sozial-karitativen Leistungen geprägt: Hierzu zählte etwa zunächst die Zulassung der Frauen zu Studium, bestimmten Berufen und öffentlichen Ämtern. Der Anpassungsprozess an eine rechtliche Gleichstellung der Geschlechter lässt sich beispielsweise an der Zulassung der Frauen zum Richteramt zeigen. Eine Gleichstellung, der zuzustimmen dem badischen Landtag überaus schwerfiel. Ferner musste sich das badische Staatsministerium, ja die Republik überhaupt, als sozialer Fürsorger beweisen. D.h. sie, die Republik, musste zeigen, dass sie angesichts der permanenten Bedrohung von rechts und links außen imstande war, die Ernährungslage der Bevölkerung sicherzustellen. Daher unternahmen Regierung und Landtag erhebliche Anstrengungen, die prekäre Lebensmittellage unter Kontrolle zu bringen. In den selben Bereich fielen die karitativen Bemühungen des Badischen Landesvereins für Innere Mission, der sich aufgrund des Wegbrechens des Großherzogs als Schirmherr juristisch neu organisieren musste. Obgleich die Revolution dem sozialen Engagement des Vereins den Wind aus den Segeln zu nehmen drohte, konnte der Verein ab 1919 sein Tätigkeitsgebiet ausweiten.

In ebenfalls juristischer sowie wirtschaftlicher und technischer Hinsicht war für Baden der sogenannte Verreichlichungsprozess, d.h. die Abgabe von Souveränitätsrechten der Länder an das Reich, prägend. Dies betraf unter anderem die ehemals Großherzoglichen Badischen Staatsbahnen, die in der neu gegründeten Deutschen Reichsbahn aufgingen. Von nun an fuhren nicht mehr allein Lokomotiven badischen Typs über die badische Hauptbahn, sondern auch Lokomotiven der anderen Länder.

Bevölkerungsentwicklung und soziales Gefüge

Die Kriegsverluste bewirkten einen Rückgang der Geburtenrate, der sich auf die Bevölkerungsentwicklung niederschlug. Hatte der Geburtenüberschuss in Baden 1913 bei 25.000 bis 29.000 gelegen, konnte diese Entwicklung während der Kriegsjahre nicht durchgehalten werden. Erst 1920/21 erholten sich diese Zahlen verhältnismäßig, doch brachten die wirtschaftliche Schwächephase 1919 bis 1921 und insbesondere die Hyperinflation von 1923 wieder rückläufige Zahlen. Dieser Abwärtstrend hielt sich insgesamt bis 1932/33, in dem der Geburtenüberschuss sogar unter die Hälfte der Vorkriegszeit fiel.

Rückläufig entwickelte sich auch die Säuglingssterblichkeit, die aufgrund hygienischer, medizinischer und insbesondere Verbesserungen der Lebensmittelversorgung nach dem Krieg erheblich sank. Von der Optimierung der hygienischen Bedingungen profitierten auch ältere Menschen, die vormals häufig aufgrund von bakteriellen Infektionen ihr Leben verloren: 1919 starben 15 von 1.000 Personen, eine Zahl, die bis 1932/33 auf elf gesenkt werden konnte. Niedrigere Lebenshaltungskosten, höhere Löhne sowie medizinische und hygienische Verbesserungen begünstigten diesen Trend im Übergangszeitraum. Daher stieg die Zahl der Angehörigen mittlerer Bevölkerungsschichten trotz des Geburtenrückgangs 1913 bis 1933 kontinuierlich von 2,2 auf 2,4 Millionen an.

Der Geburtenrückgang veränderte auch die Grundstruktur der Familie. Bereits der Weltkrieg hatte sich auf das Zusammenleben und die Lebenswelten der Familien im Deutschen Reich grundlegend ausgewirkt. Während der Kriegsjahre hatten an der ‚Heimatfront‘ verbliebene Jugendliche und insbesondere Frauen aufgrund des Einzugs der Männer zum Heeresdienst größere soziale und politische Verantwortung übernommen: Frauen besetzten Positionen in der öffentlichen Verwaltung und in den Fabriken die vakanten Arbeitsstellen der Männer. Dadurch hatten sie sich ein Stück weit emanzipieren können, wenngleich sie diese Posten nach der Rückkehr der Männer oft wieder abgeben mussten. Die familiären Strukturen waren irreversibel umgegraben. Daher entstand nach der Kriegsniederlage 1918 langsam aber stetig ein neuer Familienverband. Entsprechend der niedrigeren Geburtenrate entwickelten sich kleinere Haushalte, die im Reichsdurchschnitt im Jahr 1900 noch 4,6 Personen betragen hatten und im Baden der Zwischenkriegszeit mit ein bis zwei Kindern sogar den Durchschnitt bildeten. Die Begleiterscheinung des Ersten Weltkrieges wirkte sich in Baden auch auf das Heiratsalter aus. Der kriegsbedingte Abzug der Männer hatte während des Weltkrieges im Vergleich zur Vorkriegszeit zu einem 50-prozentigen Rückgang der Heiratsquote in der Bevölkerung geführt. Nach Beendigung der Novemberrevolution erlebte diese Entwicklung 1919 eine erste Hochkonjunktur mit der Vervierfachung an Eheschließungen im Vergleich zu 1915. Diese Entwicklung stabilisierte sich über das Jahr der Hyperinflation 1923 und die Durchführung der Währungsreform hinweg, verzeichnete jedoch erneut einen Rückgang mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929. Ein Blick auf die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zeigt, dass gerade in den urbanen Ballungsräumen überdurchschnittlich oft geheiratet wurde. Die Zahl der Eheschließungen blieb hier vergleichsweise stabil; erst 1927 waren die Zahlen – insbesondere im städtischen Raum mit über 5.000 Einwohnern – wieder rückläufig. Dabei überrascht, dass trotz des sich in der Weimarer Republik kontinuierlich fortsetzenden Konfessionsgefüges und der damit verbundenen Lebensführung in Baden – zwischen 67 und 69 % der Einwohner Badens waren katholisch, 30 bis 31 % evangelisch und unter 0,5 % jüdisch – gerade auf dem Land überdurchschnittliche Scheidungsraten zu verzeichnen sind: Dörfer unter 2.000 Einwohner übertrafen dabei die Scheidungsrate von Städten mit bis zu 5.000 Einwohnern. Insgesamt lag die Scheidungsrate in Baden etwas über dem Reichsdurchschnitt.

Arbeits- und Lebenswelt

Die Erwerbstätigkeit entfaltete sich in Baden mit 692.000 Personen vorwiegend in der Land- und Forstwirtschaft sowie mit 513.000 Personen im industriellen Sektor, hier vor allem im Bergbau sowie im Baugewerbe. Weitere 196.000 Einwohner waren in den Sektoren Handel und Verkehr tätig. In den Behörden und Institutionen der Verwaltung, der Kirche und des Heeres sowie selbständigen Berufen waren etwa 57.000, in der Heimarbeit 52.000 und im Gesundheitswesen etwa 27.000 Personen beschäftigt.

Obgleich damit rechnerisch mehr Einwohner Badens in der Landwirtschaft beschäftigt waren, waren diese jedoch überwiegend neben- und nicht hauptberuflich in diesem Sektor tätig. Die Zahl der in der Industrie hauptberuflich Beschäftigten überwog mit 494.000 jene der Landwirtschaft mit 469.000 um etwa 25.000, sodass die Industrie den wichtigsten Motor der badischen Wirtschaft darstellte. Der badische Industriesektor fußte vor allem auf den zukunftsträchtigen Bereichen des Maschinen- und Fahrzeugbaus sowie den rohstofflastigen Sektoren der Holzverarbeitung, sowie der Feinmechanik, Elektronik und Optik, schließlich auch der Papier- und der für das gesamte Reich so wichtigen Textilindustrie.

Aus diesem Spannungsverhältnis ergibt sich eine beträchtliche Zahl derer, die vor allem nebenberuflich im landwirtschaftlichen Sektor tätig waren. Dies ist ein Charakteristikum für die südwestdeutsche Landwirtschaft insgesamt. So zeigt ein Vergleich zwischen Baden und Württemberg, dass in der badischen Landwirtschaft mit 223.000 fast 37 % mehr Personen nebenerwerbstätig waren als in Württemberg (162.000), was auf eine überdurchschnittliche Kleinparzellierung der badischen Äcker und Felder zurückzuführen ist. Rund 60 % der in der Landwirtschaft Nebenerwerbstätigen waren dabei hauptberuflich im industriellen Sektor beschäftigt. Auch im Dienstleistungsgewerbe ist eine ähnliche, wenngleich mit nur 18 % schwächer ausgeprägte, Tendenz festzustellen.

Begünstigende Faktoren, die der badischen Wirtschaft nach dem Krieg zu einer vergleichsweise positiven Entwicklung verhalfen, bildeten zum einen der mit 13 % anhaltende Aufwärtstrend der Erwerbstätigkeit, der sich vor allem aus Nebentätigkeiten in der Landwirtschaft speiste. Hinzu kam zum anderen ein hoher Anteil an erwerbstätigen Frauen, der im Reichsdurchschnitt 35 % betrug und in Baden mit 40 % damit überdurchschnittlich ausfiel. Daher vermochte die badische Wirtschaft die von Rezession und Inflation geprägte Übergangszeit vergleichsweise gut zu bewältigen.

Sozialstruktur, Tarife und Betriebsentwicklung

Dennoch musste freilich auch Baden wirtschaftliche Abstriche machen. Insbesondere die Abtretung Elsass-Lothringens an Frankreich, die Baden erneut zum Grenzland sowie im Zuge der Vereinbarung des Versailler Vertrages zur entmilitarisierten Zone und damit zu einem beständigen potentiellen Krisenherd machte, wirkte sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung aus: Investoren verhielten sich entweder abwartend oder sahen generell von Unternehmensansiedlungen in Baden ab. In den traditionellen Bereichen der Textil- und Metallverarbeitung sowie des Tabakanbaus führte dieses Verhalten zu merklichen Rückgängen. In Industrie und Handwerk wies Baden im Zeitraum von 1907 bis 1925 beispielsweise nur einen Anstieg von 14 Beschäftigten pro 1.000 auf, eine Zahl, die weit hinter dem Anstieg des Reichsdurchschnitts auf ca. 27 zurückblieb. Die Erwerbstätigkeit stieg in Baden von 1907 bis 1925 nur um 20,5 %. Allein der Bereich der Angestellten und Beamten entwickelte sich überdurchschnittlich um ca. 160 %.

In sozialer Hinsicht lassen sich die Erwerbstätigen in Baden bis 1925 wie folgt unterteilen: Die wichtigste Schicht bildeten mit 74 % Arbeiter, an zweiter Stelle standen mit etwa 13 % Selbständige, gefolgt von 9 % Angestellten. Handel, Verkehr und das für den Dienstleistungssektor so wichtige Gaststättengewerbe bestanden aus 35 % Angestellten und 30 % Arbeitern. Trotz der politischen und wirtschaftlichen Krisenanfälligkeit, der Arbeitslosigkeit und der in Phasen der Rezession verhängten Kurzarbeit zeigt die Entwicklung der Beschäftigungszahlen doch einen prinzipiellen Aufwärtstrend. Dies war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es in Baden gelang, die Truppen der Westfront geordnet zurückzuführen, sie zügig zu demobilisieren und die ehemaligen Soldaten in den Wirtschaftsprozess zu reintegrieren.

Daher startete der badische Arbeitsmarkt mit einer vergleichsweise geringen Erwerbslosenzahl in die Zeit der Weimarer Republik. Dies war insbesondere der raschen Demobilisierung zu verdanken, die die Krisenfestigkeit der Industrie begünstigte: Bis 1925 waren zwischen 21 % und 57 % der in Säckingen, Waldshut, Emmendingen, Lahr, Lörrach, Offenburg, Waldkirch, Bruchsal, Rastatt, Heidelberg oder Weinheim arbeitenden Pendler im industriellen Sektor tätig, was auf einen hohen Grad beruflicher Mobilität in Baden schließen lässt.

Günstig und den sozialen Frieden sichernd wirkte zudem, dass badische Pendler keinem erhöhten Mobilitätszwang ausgesetzt waren. Fabriken und Unternehmen waren weitestgehend an ihren angestammten Standorten verblieben und Pendler konnten dementsprechend an ihren Wohnsitzen sesshaft bleiben. Die Pendelbewegungen erzeugten zudem einen fruchtbaren Austausch zwischen Land- und Stadtbewohnern über ihre Lebensweisen, was ebenfalls gesellschaftliche und wirtschaftliche Krisen zu entschärfen und das Verständnis zwischen Land- und Stadtbewohnern zu verbessern half.

Tiefgreifende Auswirkungen auf die Entwicklung der Arbeitswelt erzeugten ferner die ersten zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden ausgehandelten tariflichen Bestimmungen, die breite Arbeiterschichten, ganze Branchen und Industriezweige umfassten. Wesentlichen Antrieb hatte diese Entwicklung durch die Kriegsjahre sowie insbesondere die Sozialproteste der Novemberrevolution 1918/19 erfahren, die zu ersten umfassenden Vertragsänderungen von Löhnen und Arbeitszeiten führten. Damit wurden rechtliche Rahmenbedingungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ausgehandelt, die als erste ‚Sozialverträge‘ der Weimarer Republik bezeichnet werden können.

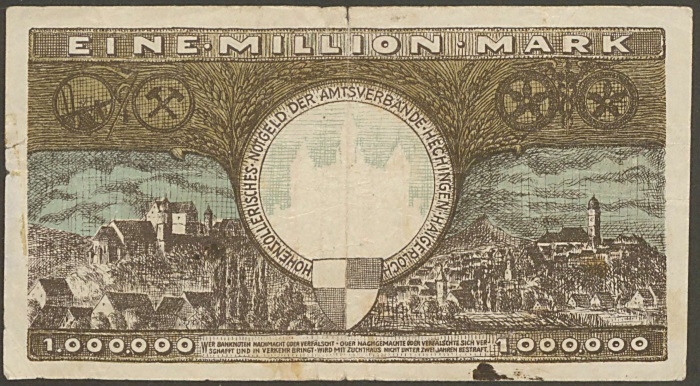

Dabei konzentrierten sich die Forderungen der sozialdemokratisch geprägten Arbeiterbewegung traditionell auf Lohnerhöhungen und Senkung der Arbeitszeit. Im Zuge dieser Forderungen stiegen die realen Stundenlöhne nach 1918 erheblich an und überragten bald das Vorkriegsniveau. Die Kaufkraft blieb jedoch hinter der Vorkriegszeit zurück, was vor allem auf wirtschaftliche Einschnitte wie Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit sowie insbesondere die Inflation von 1923 zurückzuführen ist, die sich katastrophal auf die Entwicklung der Reallöhne auswirkte.

Im Kontext einer vergleichsweise positiven Entwicklung der badischen Wirtschaft in Zeiten permanenter wirtschaftlicher Krisensituationen war die Anpassung badischer Betriebe an diese Herausforderungen nach dem politischen Übergangsprozess keineswegs selbstverständlich. Der Krieg hatte mit seinen Rüstungsaufträgen insbesondere die Schwerindustrie begünstigt. Eine Konjunktur, die in der Friedenszeit in sich zusammenbrach und immense Anpassungsprozesse der Belegschaften sowie die Erschließung neuer Absatzmärkte und Auftragsmöglichkeiten durch Firmen und Unternehmen erforderlich machte. Gerade die Umstellung von einer Kriegs- auf eine Friedensproduktion bildete einen Umwälzungsprozess, der zahlreiche Entlassungen auf Kriegsproduktion spezialisierter Facharbeiter nach sich zog. Er machte erhebliche Investitionen notwendig, um neues Fachpersonal auszubilden und in die Fabriken zu locken. Infolgedessen verkleinerten sich die Belegschaften badischer Betriebe im Vergleich zum Rest des Reiches, was insbesondere auf Defizite der Rohstoffbeschaffung und Energieerzeugung zurückzuführen ist.

Diese von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sowie insbesondere den Sozialprotesten der Novemberrevolution geprägte Übergangszeit führte in Baden vor allem in der metallverarbeitenden Industrie zu Kompromisslösungen. Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände kamen im November 1918 in dem in Berlin für das gesamte Reich abgeschlossene Stinnes-Legien-Abkommen überein, dass die Gewerkschaften als Interessenverbände der Arbeitnehmer anerkannt wurden. Zudem besaßen heimkehrende Arbeiter einen Rechtsanspruch, in ihre Arbeitsstellen zurückzukehren; Betriebe ab 50 Beschäftigten durften eigene Arbeiterausschüsse zur individuellen Interessenvertretung gründen. Einen Durchbruch bildete in diesem Kontext die Durchsetzung des Achtstundentages bzw. der 40-Stundenwoche. Einer der wesentlichen, seit Gründung der Sozialdemokratie vorgetragenen Forderungen der Arbeiterbewegung, die Arbeitnehmern erstmals Freiräume für Freizeitaktivitäten und ein neues Konsumverhalten eröffneten.

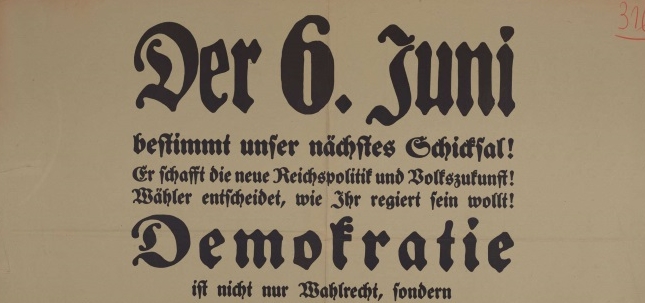

Dabei zeigte vor allem die auf eine Demokratisierung Badens verweisende Entwicklung sowie die Absage an rechts- und linksradikale Ordnungsvorstellungen, dass sich sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber darin einig waren, die wirtschaftliche und politische Lage Badens in ruhige Bahnen zu lenken. Hierzu zählte beispielsweise der Versuch des Deutschen Metallarbeiterverbandes, eine für ganz Südwestdeutschland verbindliche Regelung der Arbeitsbedingungen zu erzielen und so der Rätebewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Interessenvertreter einigten sich, auf den Vorschlag des Deutschen Metallarbeiterverbandes hin zu Beginn des Jahres 1919, in einem Kollektivabkommen auf eine 46-Stundenwoche sowie die Einführung eines Mindestlohns. Nachdem weitere Massenverbände wie der Christliche Metallarbeiterverband und der Gewerkverein Deutscher Metallarbeiter dem Abkommen beitraten, stabilisierte sich nach der politischen auch die wirtschaftliche Situation in den Betrieben. Dennoch barg die wirtschaftlich dauerhaft instabile Lage weiterhin hohes Konfliktpotenzial zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das sich insbesondere während Krisenzeiten an der Anpassung der Löhne und Arbeitszeiten entfachen konnte.

Zusammenfassung

In sozialer Hinsicht hatte der Erste Weltkrieg tiefe Einschnitte in der Bevölkerungsentwicklung bewirkt. Der Krieg hatte sich auf die Geburtenrate, die Säuglingssterblichkeit und das Heiratsverhalten ausgewirkt. Der Anbruch der Friedenszeiten führte hier zu einer ‚Normalisierung‘, wenngleich es stets die Zahlen der Vorkriegszeit sind, denen jene der Weimarer Republik im Vergleich standhalten müssen.

Die niedrigen Geburtenraten schlugen ebenfalls auf die Entwicklung der badischen Haushalte durch. Sie hatten im Reichsdurchschnitt im Jahr 1900 noch 4,6 Personen betragen und bildeten im Baden der Zwischenkriegszeit mit ein bis zwei Kindern sogar den Durchschnitt. Insgesamt erweckt diese Entwicklung den Eindruck einer demografischen Stagnation.

Die wirtschaftliche Lage in Baden fiel hingegen vergleichsweise gut aus. Negativ wirkte sich zunächst einmal die Tatsache aus, dass Baden erneut zum Grenzland sowie im Zuge der Vereinbarung des Versailler Vertrages zur entmilitarisierten Zone und damit zu einem beständigen potentiellen Krisenherd wurde, was auf zahlreiche Investoren abschreckend wirkte. In den traditionellen Bereichen der Textil- und Metallverarbeitung sowie des Tabakanbaus führte dieses Verhalten zu merklichen Rückgängen von Investitionen.

Dennoch verfügte Baden mit Maschinen- und Fahrzeugbau, Holzverarbeitung sowie Feinmechanik, Elektronik und Optik über krisenfeste Zukunftsindustrien, die der Republik eine stabile wirtschaftliche Grundlage gaben. Gerade Industrie und Landwirtschaft, hier Bergbau und Forstwirtschaft, in denen der überwiegende Teil der Badener beschäftigt war, weisen eine trotz Zeiten der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit stabile Erwerbsstruktur auf.

Diese Entwicklung begünstigte schließlich die zügige Umwandlung Badens zu einer parlamentarisch-demokratischen Republik, der links- und rechtsradikale Kräfte nichts anzuhaben vermochten. Auf politisch stabiler Grundlage konnten daher ferner neue Tarife ausgehandelt werden, die eine ruhige – wenngleich in wirtschaftlichen Krisenzeiten an betrieblicher Größe auch schrumpfende – Betriebsentwicklung sowie die Sicherung des sozialen Friedens in die Wege leiteten. Hierzu zählte insbesondere die Anerkennung der Gewerkschaften als Interessenvertretung der Arbeitnehmer, die Durchsetzung des Achtstundentages sowie der 40-Stundenwoche und Kompromisse der damaligen Verhandlungsparteien, die in ganzen Branchen und Industriezweigen umgesetzt wurden.

leobw

leobw