Gerstetten

![Bild von Gerstetten]()

Gerstetten [Quelle: Gerstetten]

![Bild von Gerstetten]()

Bindstein und Falkenstein im Eselsburgertal bei Gerstetten [Quelle: Gerstetten]

![Bild von Gerstetten]()

Naherholungsgebiet bei Gerstetten [Quelle: Gerstetten]

![Bild von Gerstetten]()

Korallen aus dem ehemaligen Jurameer bei Gerstetten [Quelle: Gerstetten]

![Bild von Gerstetten]()

Lokalbahn Amstetten - Gerstetten [Quelle: Gerstetten]

![Luftbild: Film 27 Bildnr. 61, Bild 1]()

Luftbild: Film 27 Bildnr. 61, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 27 Bildnr. 86, Bild 1]()

Luftbild: Film 27 Bildnr. 86, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Wappen von Gerstetten]()

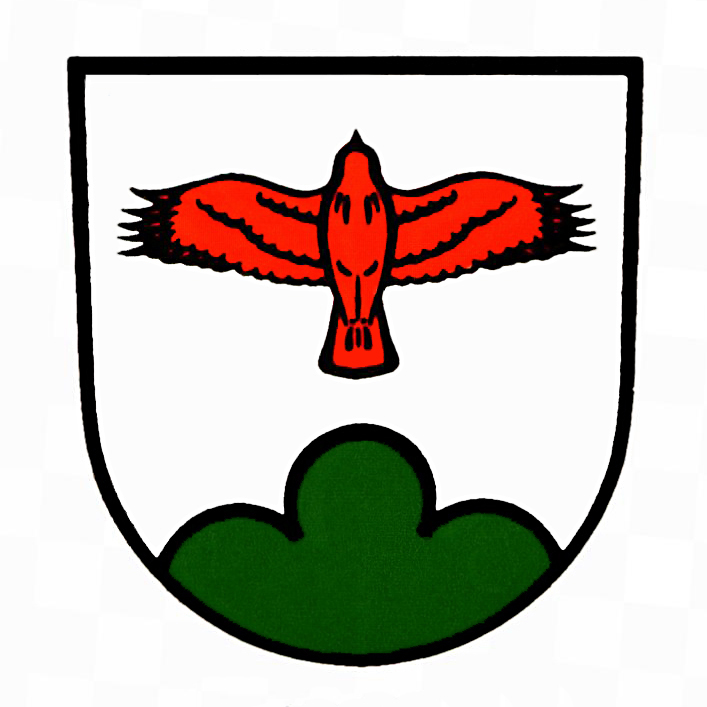

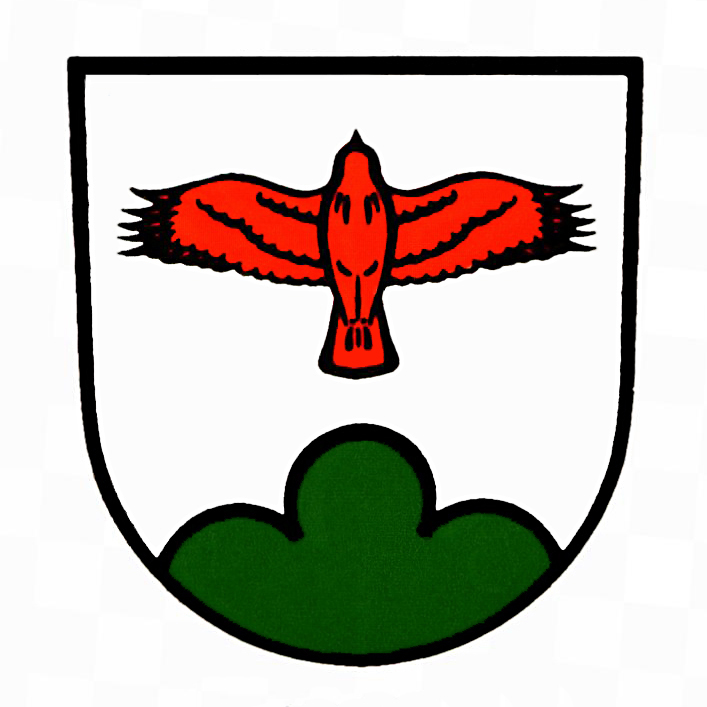

In Silber (Weiß) über einem grünen Dreiberg ein nach oben fliegender roter Bussard. /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 27 Bildnr. 57, Bild 1]()

Luftbild: Film 27 Bildnr. 57, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 23 Bildnr. 363, Bild 1]()

Luftbild: Film 23 Bildnr. 363, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 27 Bildnr. 60, Bild 1]()

Luftbild: Film 27 Bildnr. 60, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 27 Bildnr. 55, Bild 1]()

Luftbild: Film 27 Bildnr. 55, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 23 Bildnr. 420, Bild 1]()

Luftbild: Film 23 Bildnr. 420, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 22 Bildnr. 83, Bild 1]()

Luftbild: Film 22 Bildnr. 83, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 22 Bildnr. 79, Bild 1]()

Luftbild: Film 22 Bildnr. 79, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 22 Bildnr. 89, Bild 1]()

Luftbild: Film 22 Bildnr. 89, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 23 Bildnr. 405, Bild 1]()

Luftbild: Film 23 Bildnr. 405, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 23 Bildnr. 418, Bild 1]()

Luftbild: Film 23 Bildnr. 418, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 22 Bildnr. 133, Bild 1]()

Luftbild: Film 22 Bildnr. 133, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 23 Bildnr. 375, Bild 1]()

Luftbild: Film 23 Bildnr. 375, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 22 Bildnr. 84, Bild 1]()

Luftbild: Film 22 Bildnr. 84, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 24 Bildnr. 246, Bild 1]()

Luftbild: Film 24 Bildnr. 246, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 23 Bildnr. 411, Bild 1]()

Luftbild: Film 23 Bildnr. 411, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 23 Bildnr. 421, Bild 1]()

Luftbild: Film 23 Bildnr. 421, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 23 Bildnr. 417, Bild 1]()

Luftbild: Film 23 Bildnr. 417, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 22 Bildnr. 80, Bild 1]()

Luftbild: Film 22 Bildnr. 80, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 23 Bildnr. 377, Bild 1]()

Luftbild: Film 23 Bildnr. 377, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite Previous Next Das Gemeindegebiet von Gerstetten erstreckt sich mit seinen fünf Ortsteilen im Südwesten des Landkreises Heidenheim auf eine Fläche von 92,43 qkm. Der Westen um den Hauptort und Gussenstadt gehört dem Naturraum Albuch und Härtsfeld mit seinen ruhigen Oberflächenformen an. Der Osten mit den Gemarkungen von Heldenfingen, Dettingen a. A. und Heuchlingen ist Teil der weitgehend offenen, welligen Hochfläche der Lonetal-Flächenalb, die durch eine Klifflinie zum Albuch begrenzt wird. Im äußersten Westen bei Gussenstadt liegt der höchste Punkt mit etwa 681 m NN, am Ostrand senkt sich das Gelände unterhalb der Domäne Falkenstein im Brenztal bis auf rd. 469 m NN. Gemeinsam mit der Stadt Herbrechtingen hat Gerstetten Anteil an dem 1983 ausgewiesenen, von großflächigen Heidebereichen geprägten Naturschutzgebiet Eselsburger Tal mit einer Fläche von 318 ha. Gerstetten und Dettingen am Albuch waren seit dem Mittelalter Marktorte. Württemberg, dem im 14. und 15. Jahrhundert ein Großteil des heutigen Gemeindegebiets zufiel, erwarb 1593 den Rest bis auf Sontbergen, das zur Reichsstadt Ulm gehörte. Außer diesem Weiler zählten fast alle heutigen Wohnplätze zum Amt bzw. Oberamt, seit 1934 Kreis Heidenheim. Lediglich Gussenstadt und Heuchlingen gehörten bis 1807 teilweise zum Klosteramt Anhausen. Vom 1. April 1971 bis 1. Juli 1974 wurden Heldenfingen, Gussenstadt, Dettingen, Heuchlingen und der Weiler Sontbergen vom benachbarten Amstetten im Alb-Donau-Kreis nach Gerstetten, heute ein Unterzentrum, eingemeindet.

Den größeren westlichen Flügel der breiten Gemarkung nimmt die leicht gewellte Hochfläche des Südalbuchs am Übergang zur Lonetal-Kuppenalb mit Gerstetten und Gussenstadt ein. Teilweise sind die Massen- und Schichtkalke (Weißjura Epsilon, Zeta) von Feuersteinlehmen bedeckt und von Trockentälchen durchzogen, deren größtes das Zwerchstubental ist. Östlich Heldenfingen, bekannt durch die dort aufgeschlossene Klifflinie, gehört die Gemarkung im Bereich der Altheim-Dettinger Ebene zur Niederen (Lonetal-)Flächenalb. Ausgedehnte Lehmdecken umrahmen einen flachen Rücken aus Oberer Meeres- und Süßwassermolasse, während die Schlucht des trockenen Kiesentals den Norden dieses Gemarkungsabschnitts, auf dem Dettingen und Heuchlingen liegen, begrenzt.

![]()

Wanderungsbewegung Gerstetten

![]()

Natürliche Bevölkerungsbewegung Gerstetten

![]()

Bevölkerungsdichte Gerstetten

![]()

Altersstruktur Gerstetten

![]()

Bundestagswahlen (ab 1972) Gerstetten

![]()

Europawahlen Gerstetten

![]()

Landtagswahlen (ab 1972) Gerstetten

![]()

Schüler nach Schularten Gerstetten

![]()

Übergänge an weiterführende Schulen Gerstetten

![]()

Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Gerstetten

![]()

Aus- und Einpendler Gerstetten

![]()

Bestand an Kfz Gerstetten

Previous Next

In Silber (Weiß) über einem grünen Dreiberg ein nach oben fliegender roter Bussard.

Beschreibung Wappen

Ein dem Stil nach aus dem 17. Jahrhundert stammendes Siegel des Marktfleckens lässt drei Gerstenähren erkennen. Nach 1922 zeigte das Siegelbild zunächst einen „Ger" (Speer), der gleichfalls auf den Ortsnamen hinweisen sollte. Auch das 1953 samt der grün-weißen Flagge verliehene Gemeindewappen enthielt den Ger, mit dem ein grünes Laubblatt in silbernem Schild belegt war. Nach der 1971 bis 1974 erfolgten Eingliederung von vier Orten legte die Gemeinde dieses Wappen ab. Das neue, vom Innenministerium am 21. April 1975 verliehene Wappen weist mit dem Dreiberg auf das hochgelegene, von Landrücken und Trockentälern durchzogene Gemeindegebiet hin, der Bussard auf die vielen dort horstenden Greifvögel. Die Wappenfarben sind die der Grafen von Helfenstein, die in der Geschichte der meisten Ortsteile eine Rolle spielten.

leobw

leobw