„Verschollene Heimat“ – Heimweh nach dem jüdischen Südwesten

Über eine eindrückliche Quelle zur Alltagsgeschichte von Horb

von Eva Rincke

![Fritz Frank, Verschollene Heimat - Titel der Fritz Frank Werkausgabe, Bd. II. [Quelle: Barbara Staudacher Verlag] Fritz Frank, Verschollene Heimat - Titel der Fritz Frank Werkausgabe, Bd. II. [Quelle: Barbara Staudacher Verlag]](/documents/10157/19391930/Bild+04a.jpg/240d3da7-2919-9147-4cd2-07de0c7eabf5?t=1693907061280)

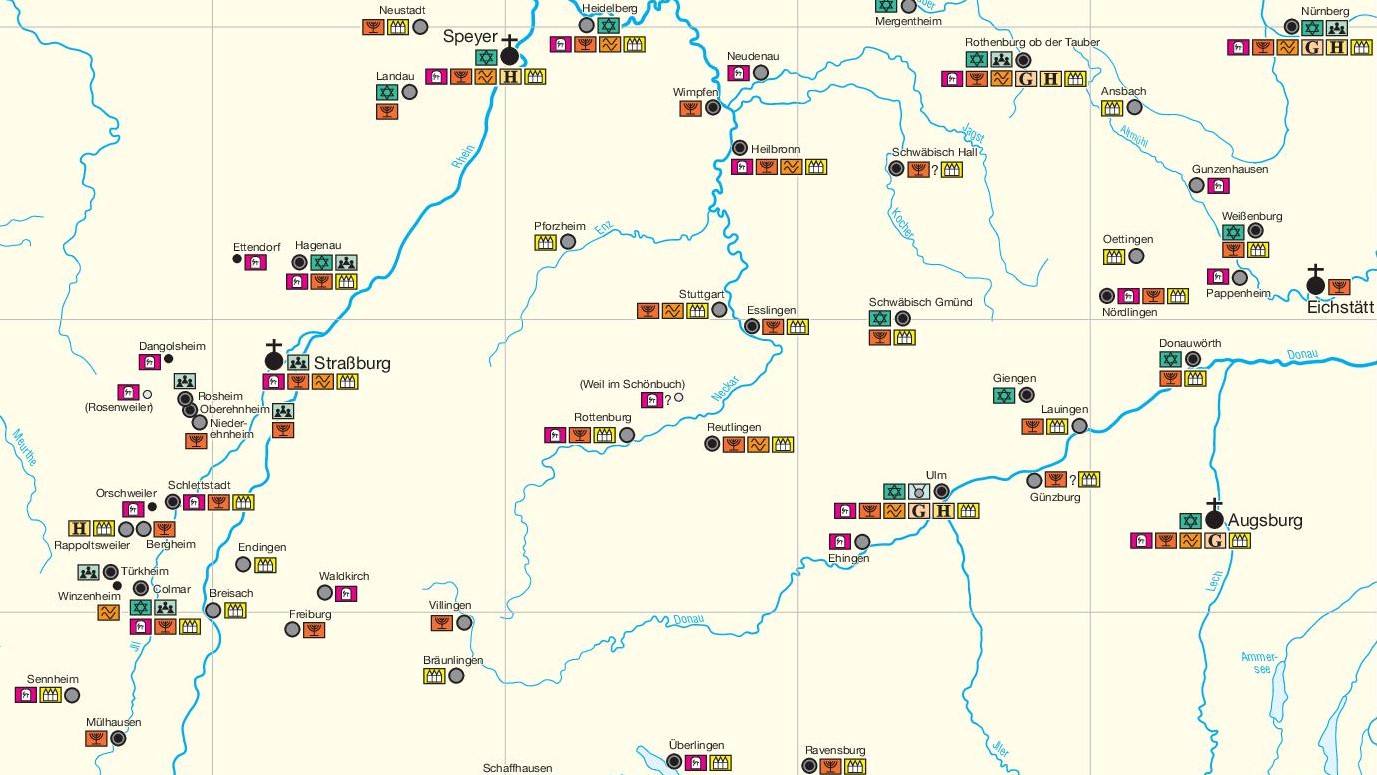

Der 1886 in Horb geborene Arzt Fritz Frank schrieb im Jahr 1945 in Netanja im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina „Verschollene Heimat“, einen Text mit Erinnerungen an das Horb seiner Kindheit. Dieser autobiografische Text bietet einen einzigartigen Einblick in das jüdische Leben in Horb und den gemeinsamen Alltag von Juden und Christen im deutschen Südwesten im späten 19. Jahrhundert.

Die Erzählung schlängelt sich zunächst am Neckar entlang, denn seine Heimatstadt Horb am Neckar schien dem Autor als Kind durch ihren Namen auf magische Weise mit dem Fluss verbunden: „Dem Kind jedoch scheint der Fluss zu Ehren des Ortes und der Ort zu Ehren des Flusses bezeichnet zu werden, und die beiden verbinden dadurch mit verwandtschaftlichen Beziehungen die verschiedenen Vorstellungen.“[1]

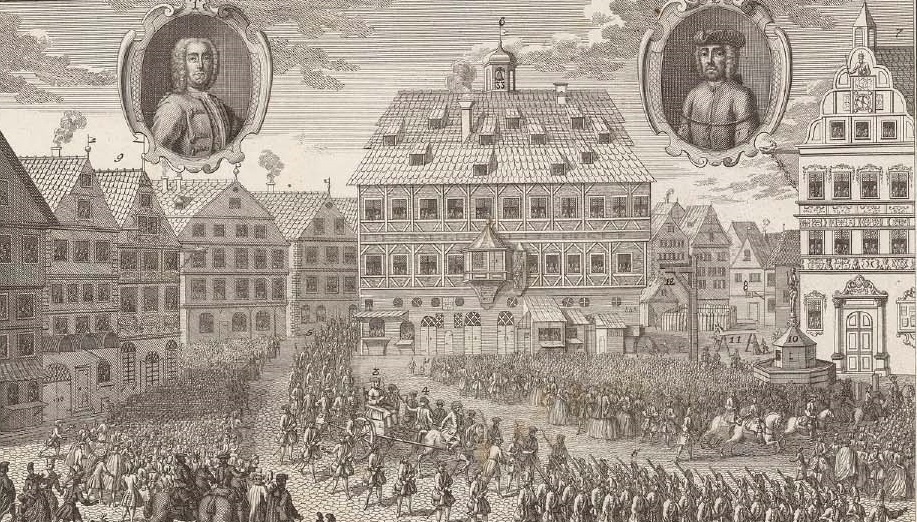

Fritz Frank beschreibt die Landschaft des Neckartals und erzählt aus der Geschichte der Städte am Neckar und deren berühmter Bewohner: über Johannes Kepler und Johannes Reuchlin in Tübingen und Friedrich Schiller in Marbach, „de[n] große[n] Heilige[n] des Schwabenlandes“. Frank zitiert Schillers Gedicht „Worte des Glaubens“ – und zwar, wie er betont, vollständig aus dem Gedächtnis –, er erwähnt Gottlieb Daimlers Beitrag zur „Technik und den Rennfahrten der ganzen Welt“ und erzählt die Geschichte der Burg Weibertreu bei Weinsberg. Auch einen schadenfreudigen Seitenhieb gegen die Landeshauptstadt Stuttgart, die „nur über den Nesenbach verfügt“, lässt der „neckargeborene Schwabe“ nicht aus[2].

Mit liebevoller Genauigkeit in der Beschreibung nähert sich der Text der Stadt Horb. „Der allernäheste Blick, nun, das ist Horb selbst, seine Häuser und seine Menschen, seine und ihre Geschichte, seine und ihre Geschichten.“[3]

Zusammenleben der Religionen

Das Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen Religionen schildert Frank sehr differenziert. Dabei berichtet er von gegenseitigem Respekt und Rücksichtnahme wie auch von Vorurteilen, Missgunst und Zusammenstößen. Schwierigkeiten gibt es im Alltag vor allem zwischen der katholischen Mehrheit und der protestantischen Minderheit im Ort. Doch auch zwischen jüdischen und christlichen Kindern kommt es hin und wieder zu religiös bedingten Streitereien.

Ein Beispiel für ein gelungenes Zusammenleben der Religionen ist Franks Beschreibung des Fronleichnamstags: „Der Andersgläubige schmückt sein Haus so schön wie der katholische Nachbar, zwar nicht mit den frommen Symbolen, aber mit Grün, Fahnen, Blumen und Teppichen. Er steht ehrerbietig still zur Seite, wenn der Zug naht, nimmt die Kopfbedeckung ab, und die priesterliche Hand, die Segen austeilende, macht auch nicht Halt vor ihm und seinem Haus. Die nachbarliche Rücksichtnahme, die der Jude erweist, die Achtung vor den religiösen Gebräuchen des katholischen Nachbarn, wird ihm in gleicher Weise vergolten. Der Christ grüßt auch seinen jüdischen Nachbarn tiefer und zuerst, wenn er am Freitagabend oder am Schabbat von der Synagoge kommt und entbietet ihm ‘Gut Schabbes’“.[4]

Neben der Gemeinschaft mit den Nachbarskindern sind es vor allem das christliche Haus- und Kindermädchen Lene und deren Familie, die für den jungen Fritz Frank eine enge, vertraute Verbindung zwischen jüdischer und christlicher Welt herstellen: Bei Lenes Familie geht er ein und aus und besucht mit ihr auch feierliche Gottesdienste wie die Christmette. Voraussetzung für diese Begegnungen ist die offene Haltung seiner Eltern: „Im Elternhaus soll das Kind nicht die Welt als eine Welt des Gegensatzes kennen lernen, weder die christliche als eine abholde, noch die jüdische als eine vermeintlicher geistiger Überlegenheit.“[5]

Erinnerung an das jüdische Horb

Im Kapitel „Die jüdische Gemeinde“[6] beschreibt Fritz Frank den religiösen Alltag der kleinen jüdischen Gemeinde in Horb: „Ihre Synagoge, das sind zwei ineinander gehende Stuben über dem Stall des Viehhändlers Schwarz. Das Gemuhe mischt sich in den Gottesdienst, ohne dass dies von den Betern, die mit dem Vieh sozusagen groß geworden waren, als Störung empfunden oder überhaupt wahrgenommen wird.“[7]

Frank betont die Bescheidenheit der Gemeinde und die aus wirtschaftlichen Gründen sehr beschränkten Möglichkeiten, die aber mit einer innigen Religiosität einhergehen: „Wenn [Lippmann Stern] dann zur Tora aufruft und die Aufgerufenen die Tora ausheben, mit ihr um den Betpult schreiten, wenn die Umstehenden mit den Fingerspitzen die Tora berühren und die Fingerspitzen an die Lippen zum Kusse führen – auch die Kinder, die keines der Worte verstehen, ahmen diese Bewegung der Verehrung nach – wenn die Gemeinde singt […] so singt jeder freudig und so gut und so schön er kann, im Wunsch und in der Überzeugung, dass sein Gesang Gott wohl gefallen möge.“[8]

Ausführlich beschreibt Fritz Frank die Gebete an den hohen Feiertagen Rosch Haschana und Jom Kippur. So berichtet er, wie sein Onkel, wenn er als Vorbeter an der Reihe war, für das gesungene Gebet eine eingängige Melodie aus der Oper „Martha“ von Friedrich von Flotow wählte und wie sein Vater mit ernstem Gesicht die Worte „tekia schewurim terua tekia“ ansagt, bevor im Gottesdienst das Schofar, ein liturgisches Instrument aus Widderhorn, geblasen wird.[9]

Mit der Erinnerung an den Gottesdienst treten verschiedene Zeitebenen in den Text: So steht der Gottesdienst in Horb gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Mittelpunkt der Beschreibung. Die Gebete aus der Tora, die im Gottesdienst gesprochen werden, stellen einen Bezug zu alten Zeiten her, denn „es ist Jahrhunderte-Fernes, das aus den Gebeten emporsteigt.“ Ein Gebet in deutscher Sprache, das Fritz Franks Vater verfasst hat und vorträgt, wiederum „verlagert den Gottesdienst in die deutsche Gegenwart, die jeder dieser Menschen als seine selbstverständliche Gegenwart lebt, denkt, empfindet.“[10]

Fritz Frank schließt daran direkt die Frage an: „Wer hätte damals ahnen können, dass 40 Jahre später ein kleiner Junge von sechs Jahren und mit ihm wohl alle kleine Judenjungen in Europa dereinst an diesen Feiertagen ernsthaft betend fragen könnte – nicht nur: ‘Wer leben wird und wer sterben wird, wer sein Ziel erreicht und wer es nicht erreicht’, sondern auch die schreckhaft anderen Fragen jahrhundertealter Unwirklichkeit: ‘wer durchs Wasser stirbt und wer durchs Feuer, wer durch Schwert und wer durch wildes Tier, wer durch Erwürgen und wer durch Steinigung’“.[11]

Die Gebete verbinden im Text die verschiedenen Zeitebenen miteinander – und in der nahen Vergangenheit des Autors erhalten die alten Gebete eine schreckliche Aktualität, die der Ich-Erzähler benennt, obwohl der sechsjährige wohlbehütete, in Horb tief verwurzelte Junge dessen Perspektive der Text in weiten Teilen wiedergibt, das niemals erahnt hätte: „Das ist nicht mehr Römerzeit, nicht mehr spanische und Mittelalterzeit, das ist 1933 und jedes weitere Nazijahr, das in den alten Gebeten aus der Verschollenheit tritt.“[12]

Gab es Anzeichen?

Immer wieder schwingt in „Verschollene Heimat“ die Frage mit, ob es nicht doch Anzeichen gab, dass die Welt des friedlichen Zusammenlebens bedroht war.

So schildert Frank eine Schlachtszene, deren Rohheit ihn als Kind erschreckte, während die Nachbarskinder begeistert zuschauten: „wo eigentlich nur die jüdische Mutter ihr gebannt starrendes Kind wegreißt, dieses jüdische Kind, das nicht daran denkt, die Kraft zu bewundern, die im Elternhaus kein Echo findet, sondern erschrocken ist vom Tod, der vom protzigen Menschen der wehrlosen Kreatur zugefügt wird.“ Fritz Frank weist auf einen Zusammenhang zwischen dieser Erinnerung und der Nazipropaganda hin, die er in den letzten Jahren in Deutschland miterlebt hat: „Wahrscheinlich wäre dieses Bild nicht nach nahezu 60 Jahren in die Erinnerung zurückgekehrt, hätte nicht das ruchlose Erziehungsschema der Hitlerei dem deutschen Kind den Begriff Jude mit „Judensau“ verquickt […]“.[13]

Auch das Gefühl anders zu sein und als Jude abgelehnt zu werden, erlebte Frank trotz des weitgehend friedlichen Zusammenlebens der Religionen schon als Kind: „Tatsächlich schon in der frühen Schulzeit bohrt sich der Stich ins Herz. (…) Auf einmal kommt der Freund nicht mehr zum Spiel, nicht mehr ins Haus, geht aus dem Weg, bis es bei irgendeiner abseitigen Gelegenheit hervorbricht ‘Ihr habt unsern Heiland gekreuzigt!’“ Der junge Fritz Frank schaut sich daraufhin die Bilder auf dem Passionspfad auf der Schütte an und überprüft, bei welcher Szene Juden dargestellt sind. Nach einiger Zeit versöhnen sich die Freunde wieder. „Es bleibt aber eine Bereitschaft in die Seele eingeritzt, eine Bereitschaft des Misstrauens und des Schmerzes – vielleicht bei beiden.“[14]

Von echter Verbundenheit zu Schmerz und Verlust

Am Schluss von „Verschollene Heimat“ erzählt Frank über den Abschied seiner Eltern in Horb: „Als er [Vater Hugo Frank] aber nach 25 Jahren, im Jahr 1899 mit der Familie nach Stuttgart verzog, machte nicht nur die jüdische Gemeinde eine Abschiedsfeier, sondern auch die christlichen Kreise und dankten dem Mann und der Frau für ihre Art und ihr Sein. ‘Dass du a Jud bisch, brauch i dir ja net zu sage’, sprach der Bürgermeister, ‘da bisch ja stolz drauf. Dass wir ons aber oft gsagt hent, wenn ihr wisse wollt, wie a Christ sei soll, dann gucket euch den Hugo Frank und sei Frau Sophie an! Das möchte i euch heut zum Abschied doch g’sagt han.’“ Und schließlich endet „Verschollene Heimat“ mit dem Satz: „In Frage zu ziehen, dass der Hugo Frank Deutscher, dass er Schwabe ist – daran hätte keine Sterbensseele gedacht.“[15]

Dies zu betonen ermöglicht es Fritz Frank, seine Erinnerungen an die Kindheit weiterhin als echt zu betrachten – die Verzweiflung wird in Schach gehalten durch die klare Abgrenzung zwischen der Zeit der Kindheit in Horb im späten 19. Jahrhundert und der jüngeren Vergangenheit, in der dem Autor persönlich komplett abgesprochen wurde, Deutscher zu sein. Seine tiefe Verwurzelung in der schwäbischen Heimat, die im Text so greifbar wird, passt nicht zur NS-Rassenideologie, zu deren Postulaten gehörte, dass Juden keine Verbundenheit zur Heimat empfinden könnten. In „Verschollene Heimat“ konterkariert Fritz Frank diese Ideologie, indem er seiner Heimat, dem jüdischen Horb und dem Horb, in dem Juden und Christen friedlich zusammenlebten, ein literarisches Denkmal setzt.

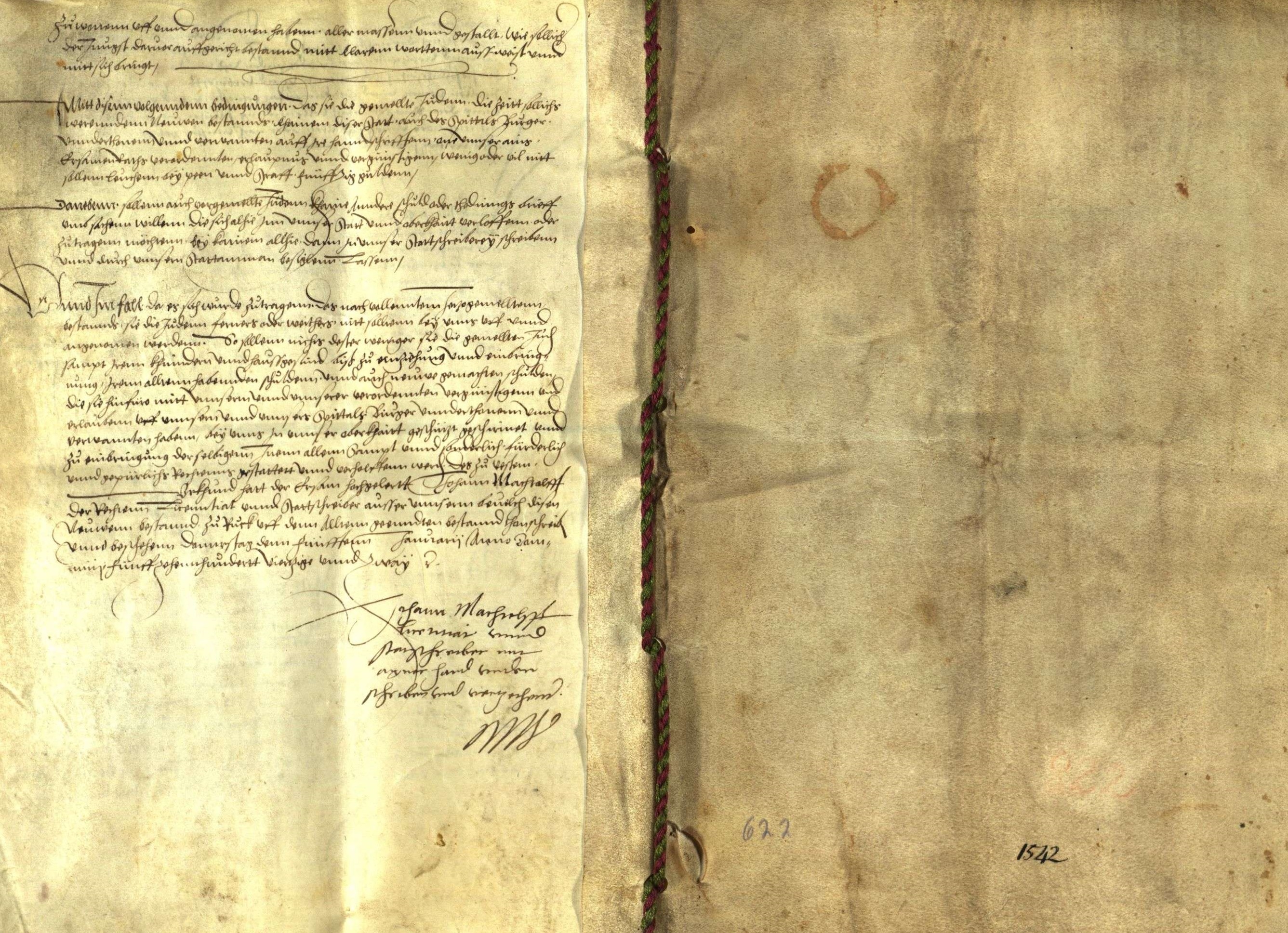

Fritz Frank verfasste „Verschollene Heimat“ zunächst handschriftlich im Jahr 1945, er klebte alte Ansichtskarten von Horb in das Manuskript und widmete den Text „meiner Frau zu ihrem 59., meinem Bruder Oskar zu seinem 70. Geburtstag“. Ein Jahr später fertigte er eine maschinenschriftliche Fassung an, die er seinen Kindern Hugo (Schmuel) und Sophie (Jael) widmete.[16]

Die Erzählung war für Fritz Frank im Jahr 1945 die einzige Möglichkeit, in diese Heimat zurückzukehren. Das jüdische Horb existierte nicht mehr. Auch die meisten Mitglieder der jüdischen Gemeinde Heppenheim, wo er seit dem Ende des Ersten Weltkriegs mit seiner Familie gewohnt und als Arzt praktiziert hatte, während er außerdem Geschäftsführer der Kassenärztlichen Verrechnungsstelle war, waren von den Nationalsozialisten in die Auswanderung getrieben worden – 21 jüdische Menschen aus Heppenheim wurden deportiert und ermordet.[17] Fritz Frank selbst wanderte im November 1935 nach Palästina aus, sein Sohn war zu diesem Zeitpunkt bereits dort und Anfang 1936 konnte er seine Frau Raissa, geborene Itin, und seine Tochter Sophie nachholen.

Seine Kraft floss fortan in den Neuanfang: Er baute sich eine neue Existenz auf und half anderen Flüchtlingen aus Deutschland, gut anzukommen. So inszenierte und dirigierte er beispielsweise 1939 mit geflüchteten Kindern ein Stück von Joseph Haydn, und sah den Auftritt der Kinder auch als Chance für die Älteren, der Entwurzelung Herr zu werden und im neuen Land ihren Platz zu finden. Zu anderen Exil-Heppenheimern hielt Frank Zeit seines Lebens Kontakt. Er engagierte sich im „Irgun Olej Merkas Europa“, der Vereinigung deutschsprachiger Juden in Israel, besuchte Deutschland aber nie wieder. Er starb 1978 im Alter von 94 Jahren in Netanja.[18]

Literatur

- Frank, Fritz, Verschollene Heimat, in: Werkausgabe/Fritz Frank, Bd. II, hg. von Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Museumsverein Horb a.N., Horb/Rexingen 2017.

- Munk, Georg (Paula Judith Buber), Muckensturm. Ein Jahr im Leben einer kleinen Stadt, Heidelberg 1953 (Neuauflage: mit Nachwort von Judith Buber Agassi, Berlin 2008).

- Staudacher, Barbara, Auch in Erez Israel schäme ich mich nicht, am Neckar, in Horb, geboren zu sein. Fritz Frank, schwäbischer Jude und leidenschaftlicher Chronist seiner Zeit, in: Schwäbische Heimat (2017/2), S. 142-149.

- Staudacher, Barbara, Biografisches zu den Familien Frank und Itin, in: Verschollene Heimat, hg. von Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Museumsverein Horb a.N., Fritz Frank Werkausgabe, Bd. II, Horb/Rexingen 2017, S. 193-207.

Anmerkungen

[1] Frank, Verschollene Heimat, S. 13. Die Schreibweise wurde in der Werkausgabe an die aktuelle Rechtschreibung angepasst, diese Änderungen wurden bei Zitaten in diesem Text beibehalten.

[2] Frank, Verschollene Heimat, S. 14f.

[3] Frank, Verschollene Heimat, S. 20.

[4] Frank, Verschollene Heimat, S. 33.

[5] Frank, Verschollene Heimat, S. 44-45.

[6] Frank, Verschollene Heimat, S. 37-43.

[7] Frank, Verschollene Heimat, S. 37.

[8] Frank, Verschollene Heimat, S. 38.

[9] Frank, Verschollene Heimat, S. 39-42.

[10] Frank, Verschollene Heimat, S. 42.

[11] Frank, Verschollene Heimat, S. 42.

[12] Frank, Verschollene Heimat, S. 42f.

[13] Frank, Verschollene Heimat, S. 28.

[14] Frank, Verschollene Heimat, S. 48.

[15] Frank, Verschollene Heimat, S. 58.

[16] Staudacher, Nachwort, S. 194.

[17] Staudacher, Nachwort, S. 202f.

[18] Staudacher, Nachwort, S. 202-204.

Zitierhinweis: Eva Rincke, „Verschollene Heimat“ – Heimweh nach dem jüdischen Südwesten, in: Jüdisches Leben im Südwesten, URL: […], Stand: 03.09.2022.

Teilen

leobw

leobw