Der familienrechtliche Rahmen staatlicher Eingriffe in die Familie 1949-1975

von Dagmar Coester-Waltjen

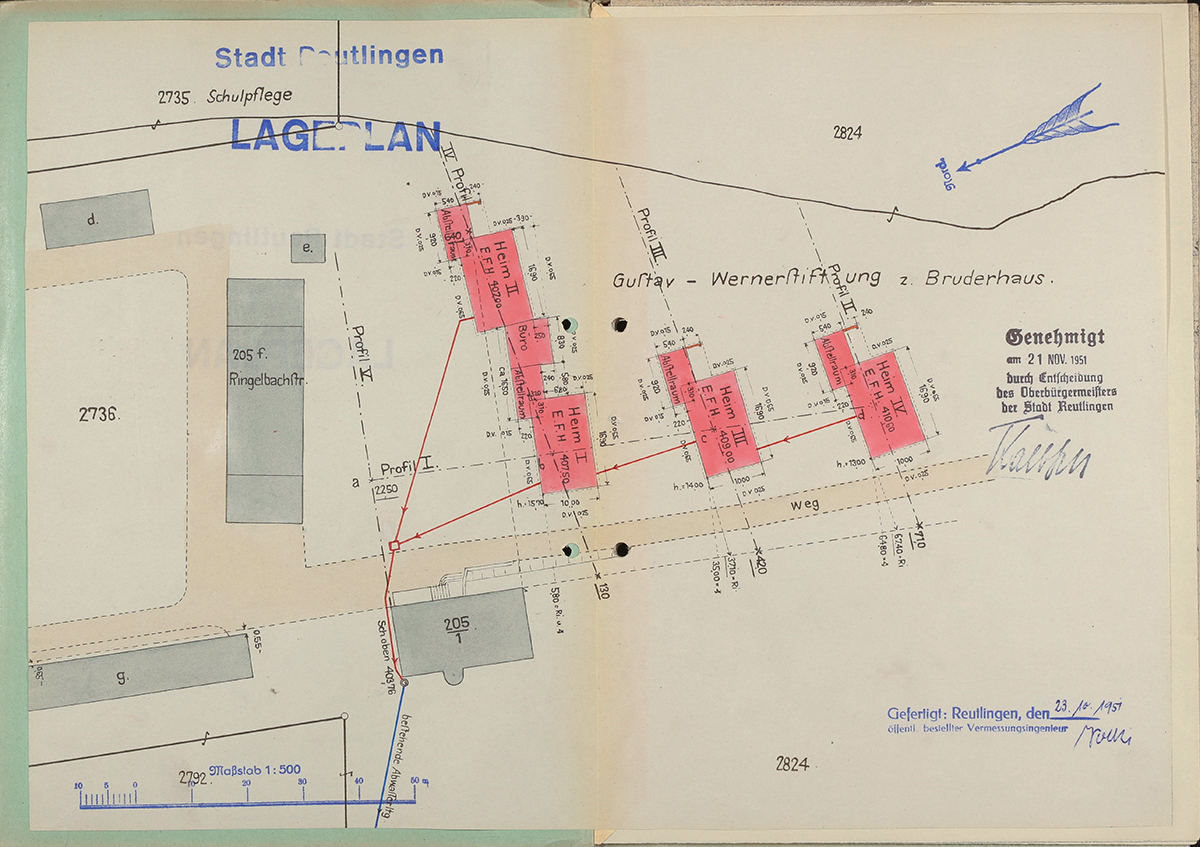

![Auszug aus den damals geltenden Gesetzen [Quelle: Dagmar Coester-Waltjen]. Zum Vergrößern bitte klicken. Auszug aus den damals geltenden Gesetzen [Quelle: Dagmar Coester-Waltjen]. Zum Vergrößern bitte klicken.](/documents/10157/19373997/BGB+Bild_vor.jpg/51e219ba-bc00-4bb1-8909-c97c396810cd?t=1648125225444)

Die Unterbringung von Kindern in Waisenhäusern und Kinderheimen, psychiatrischen Kliniken oder anderen Institutionen durfte auch von 1949 bis 1975 nur in einer dem Recht entsprechenden Weise erfolgen. Allerdings waren die vorhandenen Regelungen im Vergleich zum heutigen Standard recht holzschnittartig und wenig auf das Wohl des Kindes ausgerichtet. Maßgeblich waren Vorschriften zur öffentlich-rechtlichen Unterbringung psychisch kranker Personen, bei strafrechtlich relevantem Verhalten des Kindes unter Umständen auch strafrechtliche Unterbringungsregelungen sowie familienrechtliche Bestimmungen. Auch wenn Kinder adoptiert oder in eine Pflegefamilie gegeben wurden, richtete sich dies nach familienrechtlichen Grundsätzen.

Die Problematik hat zwei Aspekte: Zum einen geht es darum, ob und wieweit die Kompetenz der Eltern geht, ihr Kind in ein Heim, eine Anstalt oder eine Pflegefamilie zu geben oder in eine Fremdadoption einzuwilligen. Zum anderen kommt es auf die Möglichkeit staatlicher Institutionen an, ein Kind auch gegen den Willen der Eltern aus der Familie herauszunehmen. Die Entscheidung der Eltern für eine Heim- oder Anstaltserziehung war im wesentlichen „kontrollfrei“, d.h. weder ein Gericht noch notwendigerweise das Jugendamt oder eine Fürsorgebehörde mussten eingeschaltet werden. Die In-Pflegegabe des Kindes erfolgte auf vertraglicher Basis zwischen den Eltern und den Pflegeeltern. Die Eltern hatten aber (fast ausnahmslos) die Möglichkeit, das Kind jederzeit wieder zurückzuholen. Insofern lag der Fokus auf der Elternautonomie, weniger auf den Wirkungen und Folgen für das Kind.

Auch die Adoption eines Kindes war nur mit Zustimmung der Mutter und – soweit vorhanden – des ehelichen Vaters möglich (§ 1747 BGB in der Fassung bis 1995). Ersetzung einer Zustimmung durch gerichtliche Entscheidung (wie sie heute in bestimmten Situationen vorgesehen ist) war nach dem Wortlaut des Gesetzes sowie auch nach der herrschenden Meinung in der damaligen Rechtsprechung und Literatur (bis zur Schaffung des § 1747a im Jahre 1973, jetzt § 1748 BGB) nicht zulässig – selbst wenn eine Adoption des Kindes in dessen Interesse dringend geboten erschien. Zwangsadoptionen im eigentlichen Sinne gab es daher nicht.

Eingriffe in die elterliche Sorge (damals als „elterliche Gewalt“ bezeichnet) waren bis 1980 nur möglich bei Missbrauch der Sorge, bei Vernachlässigung des Kindes und bei „ehrlosem“ oder „unsittlichem“ Verhalten des (zunächst nur allein sorgeberechtigten ehelichen) Vaters, ab 1953/1958 auch einer sorgeberechtigten Mutter. Ein Fehlverhalten der Eltern legitimierte nach der Rechtsprechung sogar nur dann einen Eingriff in die Familie, wenn es mit einem Schuldvorwurf verbunden werden konnte. Erforderlich war danach stets, dass dem entsprechenden Elternteil ein Schuldvorwurf gemacht werden konnte. Er musste also vorsätzlich oder zumindest fahrlässig gehandelt haben. Dies war bei einem „unsittlichen“ Lebenswandel leichter zu bejahen als bei einer seelischen Vernachlässigung, nach damals herrschender Meinung schon gar nicht bei körperlichen oder (sonstigen) entwürdigenden Strafen, die als elterliche „Erziehungsmaßnahmen“ akzeptiert wurden.

Genau in dieser Handhabung lagen jedoch die Probleme: Entscheidungen über einen staatlichen Eingriff in die Familie erfolgten weniger mit Blick auf das Kindeswohl, sondern waren an den relativ starren gesellschaftlichen Maßstäben eines „ordentlichen“ und „sittlichen“ Lebens der Eltern ausgerichtet. Einerseits wurde eine durch die Eltern veranlasste Heimerziehung mit Berufung auf den Grundsatz der Elternautonomie weitgehend ohne Rücksicht auf das Kindeswohl akzeptiert, andererseits wogen beispielsweise „schlampige“ Haushaltsführung und geringe Anforderungen an Sauberkeit schwerer und rechtfertigten einen staatlichen Eingriff und die Herausnahme des Kindes aus der Familie. Hingegen gaben physische und psychische Gewaltakte der Eltern gegen das Kind oder sonstige entwürdigende Erziehungsmaßnahmen in der Regel keinen Anlass zu staatlichen Eingriffen oder Hilfen für die Familie. Erst in einer Reform von 1980 hat der Gesetzgeber klargestellt, dass ein Eingriff in die elterliche Sorge zum Schutzes des Kindes auch bei einer Gefährdung des Kindeswohls durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch Dritte möglich ist. Die Formulierung „..sich eines ehrlosen und unsittlichen Verhaltens schuldig macht“ verschwand 1980 aus dem Gesetz. Der Fokus lag von nun an stärker auf dem Wohl des Kindes und nicht auf einer Sanktionierung eines von der Mehrheit der Gesellschaft nicht befürworteten Verhaltens der Eltern.

Bis in die 1970er Jahre wurden hingegen frühere oder gegenwärtige außereheliche sexuelle Beziehungen der (verheirateten oder unverheirateten) Mutter – völlig unabhängig von ihrer Zuwendung und Beziehung zum Kind – sehr häufig als eine starke Gefährdung des Kindes angesehen, die zu staatlicher Kontrolle berechtigten.

Dementsprechend war insbesondere die nicht mit dem Vater des Kindes verheiratete Mutter weniger vor staatlichen Eingriffen geschützt. In der BRD hatte sie bis 1998 nicht die volle „elterliche Gewalt“ für das Kind. Sie konnte dieses bis 1970 auch nicht vertreten. Vielmehr stand das Kind unter Vormundschaft, in der Regel unter der Amtsvormundschaft des Jugendamtes. Von 1970 bis 1998 stellte das Gesetz der Mutter für bestimmte Bereiche einen Amtspfleger zur Seite. Immerhin wurde 1962 die Möglichkeit eingeführt, dass das Vormundschaftsgericht (dieses entspricht heute zum Teil dem Familiengericht) einer nicht verheirateten, volljährigen Mutter auf ihren Antrag ganz oder teilweise die elterliche Sorge übertragen konnte. Dies geschah allerdings zunächst keineswegs häufig und wurde in der Praxis von verschiedenen Bedingungen abhängig gemacht. Erst 1998 wurden die Kinder nicht miteinander verheirateter Eltern den ehelichen Kindern (fast vollständig) gleichgestellt. Die nichteheliche Mutter bekam automatisch bei Geburt des Kindes die uneingeschränkte elterliche Sorge. Der nichteheliche Vater wurde zunächst an der elterlichen Sorge nur beteiligt, wenn beide Eltern eine Sorgeerklärung abgaben.

Die früheren Regelungen beruhten überwiegend auf der Vorstellung, dass die nichteheliche Mutter zumeist eine junge, unerfahrene und hilflose Person sei, die die Rechte des Kindes nicht angemessen wahrnehmen und durchsetzen könne. Dabei ging es vor allem um die Feststellung des „Erzeugers“ und die Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs des Kindes gegen diesen. „Erzeuger“ war der nichteheliche Vater, der bis 1970 als mit dem Kind nicht verwandt galt. Neben den fiskalischen Interessen (Entlastung der Staatskasse im Falle der Unterhaltsbedürftigkeit des Kindes) wurde der Regelung ein scheinbar fürsorglicher Charakter gegeben, nämlich zum (möglicherweise nur vermeintlichen) Nutzen und zur Entlastung der Mutter. Zu diesem paternalistisch geprägten Motiv trat aber wohl auch die vorurteilsbehaftete Einstellung, dass eine Frau, die außereheliche sexuelle Kontakte hatte oder gehabt hatte, ein unsittliches Leben führe und daher zur Kindererziehung nicht geeignet sei.

In der Praxis wurden Kinder in den 1950er und 1960er Jahren aus diesem Grund nicht selten der Mutter weggenommen und in einem Heim untergebracht. Zwar hatte die Mutter nach dem Gesetz „das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen“ (sogenannte „tatsächliche Personensorge“). Der Vormund konnte aber kraft seiner gesetzlichen Kompetenzen den Aufenthalt des Kindes bestimmen und dieses daher in einem Heim unterbringen. Diese Unterbringung durch den Vormund musste bis 1970 nicht durch eine Kindeswohlgefährdung legitimiert werden, weil dieser, nicht aber die Mutter die Bestimmungsmacht u.a. über den Aufenthaltsort des Kindes hatte. Die Entscheidung des Vormunds war daher kein Eingriff in ein Recht der Mutter und in die Familienautonomie. Die Schicksale von Kind und Mutter hingen somit wesentlich von den Einstellungen und Entscheidungen des Jugendamtes ab.

Nichteheliche Mütter fanden häufig auch in der Gesellschaft keine Unterstützung oder Hilfe, sondern wurden als „gefallene Mädchen“ diskriminiert. Mütter mögen daher geneigt gewesen sein, einer Adoption ihres Kindes in eine „heile Familie“ zuzustimmen, um ihren Kindern das Aufwachsen in einem (in den allermeisten Fällen wenig kindgerechten) Heim zu ersparen. Faktisch mag man dies als eine „indirekte Zwangsadoption“ werten.

Diese Lage änderte sich erst, als sich Ende der 1960er Jahre die gesellschaftliche Stellung der Frau, insbesondere auch die gesellschaftliche Einstellung zur weiblichen Sexualität (ergänzt durch erweiterte Möglichkeiten einer effektiven Empfängnisverhütung) langsam zu wandeln begann. Entscheidend war darüber hinaus, dass die elementaren Bedürfnisse von Kindern besser erkannt und in den Mittelpunkt gerückt wurden. Schließlich reagierte – wenngleich etwas zögerlich – auch das Recht entsprechend und versuchte, die Grundsätze von Familienautonomie einerseits und staatlichem Schutz des Kindeswohls andererseits in eine bessere Balance zu bringen – ein Prozess, der bis heute anhält.

Zitierhinweis: Dagmar Coester-Waltjen, Der familienrechtliche Rahmen staatlicher Eingriffe in die Familie 1949-1975, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 09.02.2022.

leobw

leobw