Verwahrung als erzieherischer Anspruch in der Landesheil- und Erziehungsanstalt Hadamar 1920-1939. Pathologisierung und geschlechtsspezifische Diagnosen.

Von Esther Abel

Die hessische Landesheilanstalt Hadamar, 1941 bis 45 Tötungsanstalt im Rahmen der nationalsozialistischen Morde an Patientinnen und Patienten, war seit der Errichtung des Gebäudes und der Gründung ihrer Vorgängerinstitutionen auf das „Funktionieren“ von Menschen ausgerichtet. Die Geschichte von Hadamar zeigt exemplarisch, wie die deutschen Heilanstalten bis hin zu den Massenmorden und Zwangssterilisierungen im Nationalsozialismus zunehmend normabweichendes Verhalten sanktionierten.

Im Jahr 1883 wurde die „Corrigendenanstalt zu Hadamar“ eröffnet. Hierzu hatte die preußische Provinz Hessen-Nassau ein neues Gebäude am Rand der Stadt Hadamar errichten lassen. Auch das benachbarte ehemalige Franziskanerkloster, das heute ebenfalls noch steht, gehörte nunmehr als „Altbau“ zu dem neuen Anstaltskomplex auf dem sogenannten Mönchberg in Hadamar.

In die Corrigendenanstalt, auch Arbeitshaus genannt, wurden überwiegend Menschen eingewiesen, die gesellschaftlich ausgegrenzt waren, wie Bettler, Landstreicher und Prostituierte. Üblicherweise hatten sie zuvor wegen kleinerer Delikte in Haft gesessen und wurden nach der Verbüßung ihrer Strafe ohne ein weiteres Gerichtsurteil in die Arbeitshäuser eingewiesen. Der Alltag in der Corrigendenanstalt war streng reglementiert und von großem Zwang geprägt. Ziel war es, die Insassinnen und Insassen durch oftmals schwere oder stumpfsinnige Arbeiten zu „korrigieren“. Im November 1906 wurde in den Gebäuden der ehemaligen Corrigendenanstalt die „Landes-Pflegeanstalt für Geisteskranke“ eröffnet, die nun vornehmlich psychisch Erkrankte aufnehmen sollte.

Um 1920 vollzog sich in der Anstalt Hadamar eine Veränderung. Die unter anderem infolge des Ersten Weltkrieges gesunkene Insassenzahl bedrohte den Erhalt der Anstalt. Auch aus diesem Grund wurde zwei Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs innerhalb des Anstaltsbetriebs ein Erziehungsheim für „Psychopathinnen“ eingerichtet. Junge Frauen, die etwa an Alkoholismus, Geschlechtskrankheiten oder auch angeblicher Hysterie litten, wurden hier untergebracht. Einem sozial abweichenden Verhalten sollte sowohl im Rahmen einer Krankenbehandlung als auch durch erzieherische Maßnahmen begegnet werden. In diesem Zusammenhang wurde die Anstalt umbenannt in „Landesheil- und Erziehungsanstalt“. Für etwa 60 jugendliche „Psychopathinnen“ sollte dort Platz sein, untergebracht waren sie in einem Anbau an das alte Klostergebäude sowie in einem Flügel des Hauptgebäudes. Sie waren in der Regel 15-24 Jahre alt. Die erste Patientin („Pflegling“) kam im Juli 1920.

Die sogenannte „Psychopathenfürsorge“ war ein Trend in der Psychiatrie, der nach dem 1. Weltkrieg einsetzte. In der zeitgenössischen Theorie standen „Psychopathen“ zwischen Gesundheit und psychischer Krankheit und fielen durch ihr normabweichendes Verhalten auf. Besonderes Augenmerk lag auf den weiblichen „Psychopathinnen“: angeblich stieg die Anzahl von Frauen, die wegen Alkoholismus, Abhängigkeit von Morphium, zeitgenössisch Morphinismus genannt und „Hysterie“ in Krankenhäuser kamen; noch gravierender war angeblich die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten.

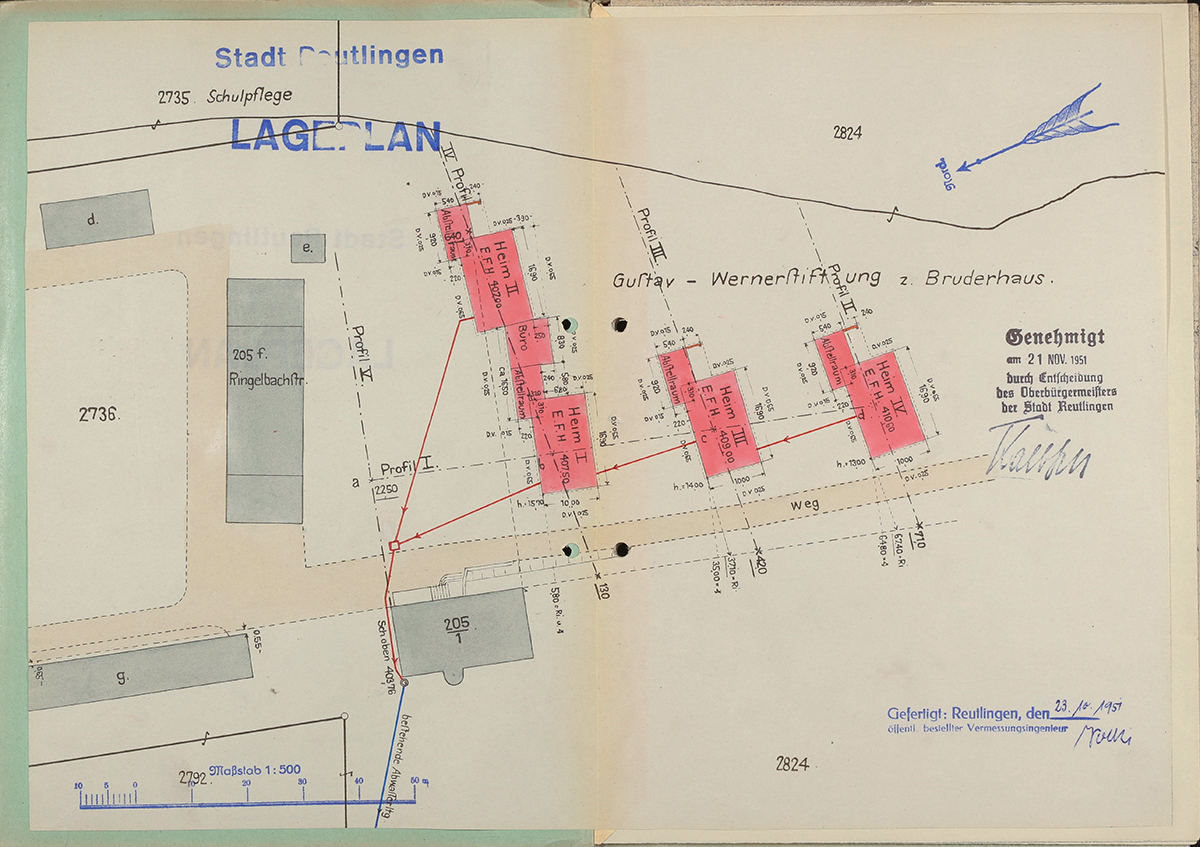

![Schriftzug „Landesheil- und Erziehungsanstalt Hadamar“ auf der Krankenakte einer „Psychopathin“ [Quelle: Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes, Bestand 12 K]. Zum Vergrößern bitte klicken. Schriftzug „Landesheil- und Erziehungsanstalt Hadamar“ auf der Krankenakte einer „Psychopathin“ [Quelle: Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes, Bestand 12 K]. Zum Vergrößern bitte klicken.](/documents/10157/19373997/Abel_LHEA.jpg/44a2102d-d451-47bc-b06e-17f81f14391f?t=1647961556389)

In Hadamar folgten Überzeugung, Initiative und Umgang mit den neuen Insassinnen der Logik der früheren Corrigendenanstalt, also der Logik von „Verwahren“ und Fremdbestimmung. Es handelte sich dementsprechend bei den Insassinnen um junge, „gefallene“ Frauen, die zur Hausarbeit innerhalb der Anstalt herangezogen wurden. Gleichzeitig bestand der Anspruch einer „sozialen Heilung“, eine Entlassung war also durchaus beabsichtigt.

Am Beispiel von Josefa Haenchen ist gut nachvollziehbar, dass es um „Verwahren“ sowie Disziplinierung ging. Haenchen hat beide Einrichtungen erlebt, die Corrigendenanstalt sowie die Landesheil- und Erziehungsanstalt, da sie von 1912 bis zu ihrem Tode 1923 hier untergebracht war, womit deutlich wird, dass es in Hadamar auch „Fälle“ gab, in denen der gewünschte „Erfolg“ nicht eintrat und die „soziale Heilung“ aus Sicht der Anstaltsleitung nicht gegeben war. Als sogenannte Landstreicherin aufgegriffen, ging es auch bei Haenchen darum, „Gefahr“ von der Gesellschaft abzuwenden. Ihre Akte umfasst 12 Seiten, vorwiegend mit „Disziplinierungs-Strafen“, die meist Nahrungsentzug oder Entzug der „Milchzulage“ beinhalteten. „Vergehen“ waren angeblich Arbeitsverweigerung, Zerschlagen von Gegenständen, Abliefern unbefriedigender Arbeit oder „Streitlust“.

Direktor Henkel schrieb in den Verhandlungen des Kommunallandtags des Regierungsbezirks Wiesbaden im Jahr 1922 einen kurzen Text über das „Heim für weibliche Psychopathinnen“: „Ziel soll sein, durch ärztliche und erzieherische Behandlung auf die Mädchen einzuwirken. Sittlich sie wieder zu heben […] soll unser Bestreben sein.“ Zum Ziel der Einrichtung bemerkte er weiterhin: „Mädchen mit zeitweise auftretenden hysterischen Erregungszuständen oder Ohnmachtsanfällen, Alkoholistinnen, besonders aber die wegen ihrer geistigen Minderwertigkeit haltlosen und leicht verführbaren Personen, die in besonderem Maße zur Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten beitragen, sollen Aufnahme finden.“

Auch Oberarzt Dr. Pöllmann versuchte 1930 in einem Aufsatz, die Anstalt als besonders verantwortungsvoll dastehen zu lassen und bietet einen aus heutiger Sicht plakativen Beleg für eine deutlich paternalistische, entmündigende Behandlung. In der „Zeitschrift Heil- und Pflegeanstalten aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden“ schreibt er: „Hier sehen wir in einem Zimmer an großen Strickmaschinen die Kranken stolz ihre selbstgefertigten, buntgemusterten Kleider vorzeigen. […] Aus dem großen Zimmer nebenan hören wir vier Holsteiner Handwebstühle klappern. Gehen wir hinein, so sehen wir auch hier überall Arbeitsleistung, freudige Gesichter.“

Auffallend in der Diagnostik ist die geschlechtsspezifische Zuschreibung von „Hysterie“ und „Haltlosigkeit“, wie sie bei männlichen Patienten selten stattfand. Auch der zuvor erwähnten Josefa Haenchen wurden „unsittliche Vergehen“ vorgeworfen, sie galt als „frech“, mit „schwankender Stimmung“. Zu „typisch weiblichen“ Diagnosen, Begründungen von „Gefahr“ für die Gesellschaft und Details aus dem Anstaltsalltag gibt die Akte von Luise Barino Auskunft. Mit fünf weiteren Frauen wurde sie als „Eilfall“ im Januar 1932 in die Landesheil- und Erziehungsanstalt aufgenommen. Ihre Diagnose lautete „haltlose Psychopathie“. Der 20-Jährigen wurde zugeschrieben, „arbeitsunlustig“, „uneinsichtig“ und „trotzig“ zu sein, ebenfalls Attribute, die man in den Hadamarer Akten zeitgenössischer männlicher Patienten vergeblich sucht. Auffällig ist ebenfalls, dass die Befunde von Patientinnen oft sexualisiert dargestellt werden. So wurden die „Symptome“ Luise Barinos („stumpf, gleichgültig“) erweitert um die Beschreibungen „Schwere ethische Defekte. Soziale und sexuelle Entgleisungen“. Ein Großteil der Insassen des „Psychopathinnenheims“ in Hadamar gehörte zu den Patientinnen, die ab 1934 Opfer der Zwangssterilisierung wurden. Auch bei Luise Barino wurde laut Universitäts-Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene Frankfurt am Main „angeborener Schwachsinn im Sinne des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses festgestellt“ und sie wurde im April 1938 zwangssterilisiert.

Neben der Tatsache, dass die jungen Frauen gegen ihren Willen in Hadamar festgehalten wurden, besteht die Verbindung zur NS-Zeit in der Pathologisierung von normabweichendem Verhalten. Die Zwangssterilisierungen auf Grundlage des „Gesetztes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ von 1934 und die ab 1940 folgende NS-„Euthanasie“ bedeuten eine maximale Pervertierung der Absicht, „Gefahr“ von der Gesellschaft abzuwenden.

Quellen und Literatur

- Direktor Henkel, Anstaltschronik, 1. Oktober 1921, in: Verhandlungen 57 / 1922, S. 227-228.

- Kremer, Gabriele, „Sittlich sie wieder zu heben…“. Psychopathinnenheim Hadamar zwischen Psychiatrie und Heilpädagogik, Marburg 2002.

- Pöllmann, Ernst, Die Landes-Heil- und Erziehungsanstalt Hadamar, in: Heil- und Pflegeanstalten aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden, Düsseldorf 1930, S. 15-20.

- Vanja, Christina, Von der herzoglichen Irrenanstalt zum modernen Gesundheitskonzern. Die Geschichte der nassauischen Psychiatrie, Kassel 2012.

Zur Autorin: Esther Abel ist Historikerin und arbeitet als wissenschaftliche Dokumentarin sowie im Bereich Sammlungsmanagement in der Gedenkstätte Hadamar.

Zitierhinweis: Esther Abel, Verwahrung als erzieherischer Anspruch in der Landesheil- und Erziehungsanstalt Hadamar 1920-1939. Pathologisierung und geschlechtsspezifische Diagnosen, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 08.03.2022

Teilen

leobw

leobw