Herrenberg

| Regionalauswahl: | |

|---|---|

| Typauswahl: | Gemeinde |

| Status: | Große Kreisstadt |

| Homepage: | http://www.herrenberg.de |

| service-bw: | Informationen zu wichtigen Adressen, Nummern und Öffnungszeiten in Herrenberg |

| Einwohner: | 30118 |

| Bevölkerungsdichte (EW/km²): | 458.0 |

| Max. Höhe ü. NN (m): | 602.03 |

| Min. Höhe ü. NN (m): | 377.5 |

| PLZ: | 71083 |

Visitenkarte

Das 65,71 qkm große Stadtgebiet erstreckt sich im Osten in den Schönbuch, der sich durch einen Bruchrand der bewaldeten Keuperstufe von der Gäulandschaft im Westen abhebt, wo das Areal in dem durch Hügelwellen und Trockentalmulden leicht modellierten Korngäu liegt, das aufgrund seiner erheblichen Lößauflage sowie seines geringen Waldanteils intensiv ackerbaulich genutzt wird. Im dortigen Schwarzwaldvorland erreicht das Relief im äußersten Nordwesten an der Grenze zu Wildberg und Deckenpfronn auf rd. 602 m NN das Höhenmaximum; den tiefsten Punkt beschreibt die Ammer im Süden auf etwa 378 m NN an der Grenze zu Ammerbuch. Der Landesentwicklungsplan verortet das Mittelzentrum im Verdichtungsraum Stuttgart. Herrenberg bildete sich aus den bereits 775 bezeugten Siedlungen Mühlhausen und Reistingen und wurde als Stadt im Schutz der 1228 genannten Burg von den Tübinger Pfalzgrafen halbkreisartig um das castrum herum angelegt. 1382 verkauften die Pfalzgrafen die Stadt an Württemberg, die zunächst den Sitz einer Vogtei, dann eines Amts, 1758 Oberamts, erhielt. 1806 wurde der Sprengel erweitert, zum 1. Oktober 1938 aber wurde das Oberamt aufgehoben. Herrenberg fiel an den Landkreis Böbingen. Wurde 1965 bereits Affstädt eingegliedert, folgten 1971 Haslach, Kay, Kuppingen und Mönchberg, 1972 Oberjesingen und 1975 Gültstein. Derart gewachsen wurde Herrenberg 1974 zur Großen Kreisstadt erhoben. Stadtbildprägend thront die Stiftskirche St. Maria über Herrenberg, mit deren Bau 1276 begonnen wurde und die als erste spätgotische Hallenkirche in Württemberg gilt.

Ortsteile

Teilort

Wohnplatz

aufgegangener Ort

Wüstung

Topographie

Von Westen nach Osten umfasst die breite Gemarkung zunächst im Rahmen des Oberen Gäus Streifen der flachwelligen Muschelkalklandschaften des Nagold-Heckengäus und des lettenkohle- und lössbedeckten Korngäus mit der Schiefen Ebene von Kuppingen (Oberjesingen, Kuppingen, Affstätt, Herrenberg, Haslach, Gültstein), dann den Gipskeupersaum (Mönchberg, Kayh) vor dem aus Schilfsandstein und Bunten Mergeln aufgebauten Stufenrand des Südlichen Schönbuchs sowie dessen Stubensandsteinhöhen im Herrenberger Stadtwald. In 401 m Höhe entspringt bei Herrenberg die Ammer; in einem flachen Lettenkeupertal strebt sie in südöstlicher Richtung dem Neckar zu.

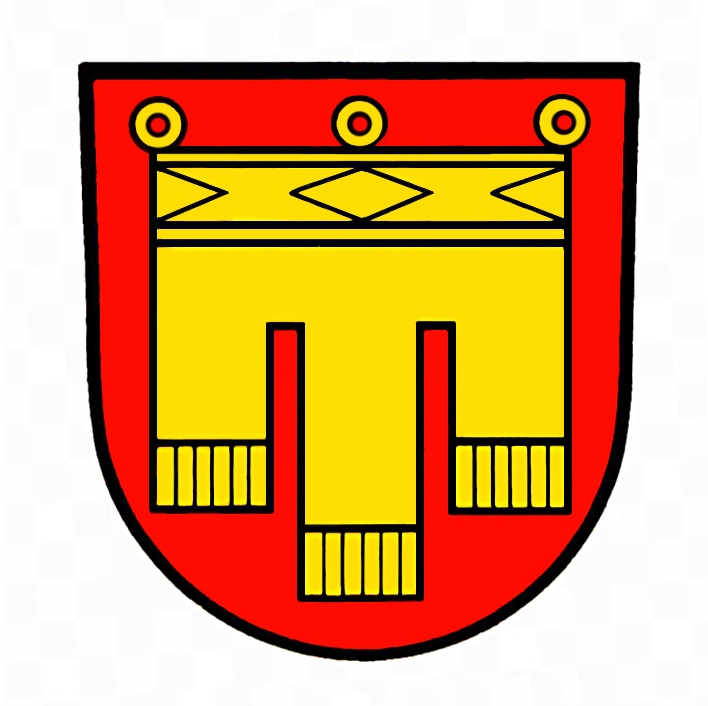

Wappen

In Rot eine dreilatzige goldene (gelbe) Fahne an drei goldenen (gelben) Trageringen.

Beschreibung Wappen

Seit dem Jahre 1278 ist die dreilatzige Fahne in den Stadtsiegeln von Herrenberg nachgewiesen. Sie war das Würdezeichen und die Wappenfigur der Pfalzgrafen von Tübingen gewesen, unter deren Herrschaft Herrenberg Stadtrecht erlangt hat. Zur Unterscheidung von den figurengleichen Schildbildern der gleichfalls von den genannten Pfalzgrafen gegründeten Städte Tübingen und Böblingen wurden deren Wappenfarben im Herrenberger Wappen gegeneinander ausgetauscht. Dies beweisen schon farbige Wappenzeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts.

leobw

leobw