Heime als „totale Institution“

von Gudrun Silberzahn-Jandt

![In gleichen zeitlichen Abständen kam der Friseur in die Einrichtung und alle Jungen erhielten den gleichen Haarschnitt [Quelle: Historisches Archiv Diakonie Stetten 3566]. Aus rechtlichen Gründen wurden die Gesichtszüge der abgebildeten Personen anonymisiert. Zum Vergrößern bitte klicken. In gleichen zeitlichen Abständen kam der Friseur in die Einrichtung und alle Jungen erhielten den gleichen Haarschnitt [Quelle: Historisches Archiv Diakonie Stetten 3566]. Aus rechtlichen Gründen wurden die Gesichtszüge der abgebildeten Personen anonymisiert. Zum Vergrößern bitte klicken.](/documents/10157/19519563/XX_Silberzahn_totale_Institution_Seite060_HADS3566_vor.jpg/a8400f7e-a940-4c59-9e6a-66e3ca3dfd69?t=1650958240988)

Bis Ende der 1960er war der Alltag von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern den Zielen und Erfordernissen der Anstalt, in der sie untergebracht waren, untergeordnet. Der US-amerikanische Soziologe Erving Goffman hat für solche Einrichtungen den Begriff der „totalen Institution“ entwickelt. Als Kennzeichnen einer „totalen Institution“ formulierte Goffman, dass alle Angelegenheiten des Lebens wie das Arbeiten, Wohnen und Lernen am gleichen Ort mit anderen und meist gemeinsam ausgeführt werden. Die individuellen Bedürfnisse der dort betreuten Menschen standen nicht im Mittelpunkt, vielmehr waren sie dem Funktionieren der Anstalt untergeordnet. Diese konnten sein: Ordnung und Gehorsam oder auch Fleiß bei der jeweils zugewiesenen Tätigkeit. Von den kirchlichen Trägern wurde oft eine ausgeprägte Frömmigkeit eingefordert, die sich in vielerlei Alltagshandlungen wie Tischgebeten oder dem Besuch der Gottesdienste zeigte.

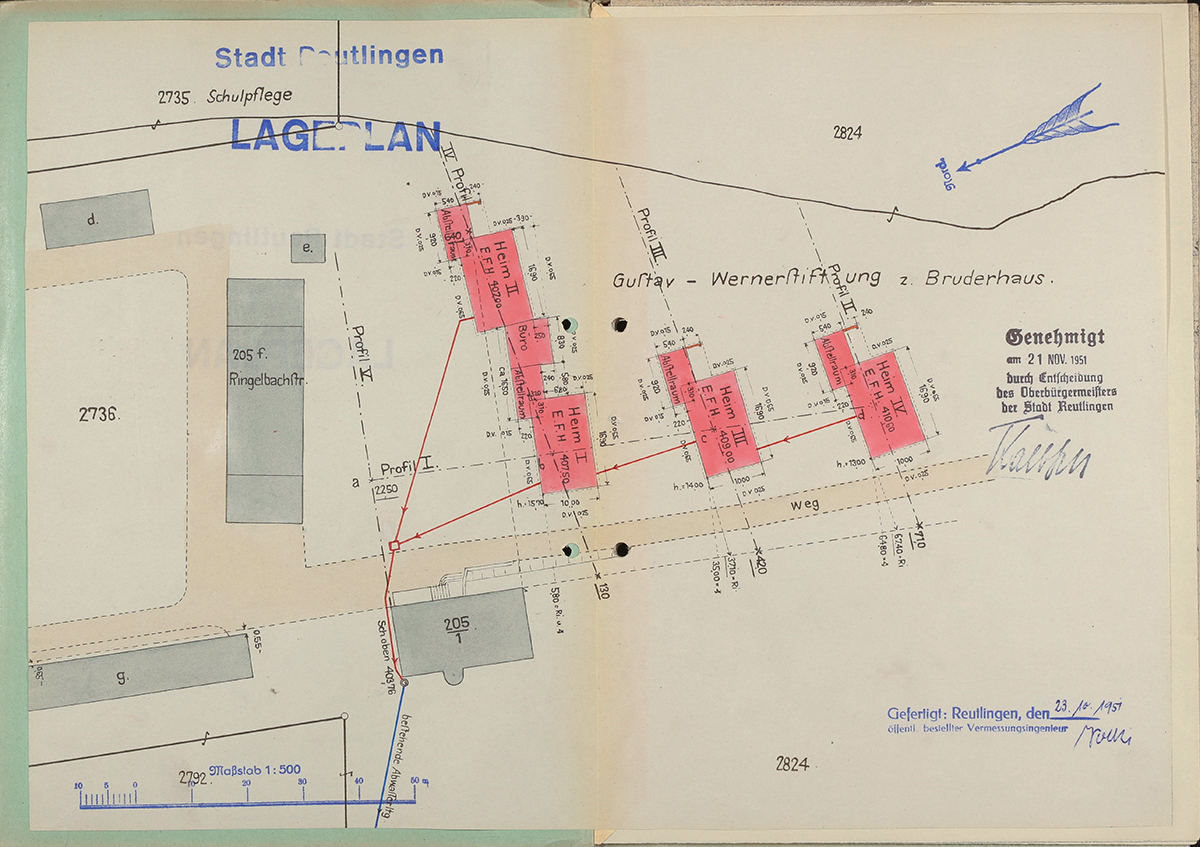

Ab dem Ende der 1960er Jahre begannen die Heime für Menschen mit Behinderung, die bis dahin Merkmale einer „totalen Institution“ trugen, sich aufgrund breiter politischer Diskussionen und sich verändernder pädagogischer Konzepte nach außen zu öffnen. Oft waren sie bis dahin – architektonisch sichtbar – eine gänzlich eigene Welt hinter Mauern oder verschlossenen Toren. Denn auch die Beschäftigten wohnten dort und hatten wenig Kontakt zum Dorf oder der Stadt, in der sich die Einrichtung befand. Die Öffnung konnte bedeuten, dass Tore offenstanden oder abgebaut wurden, Kooperationen mit Vereinen vor Ort entstanden, Mitarbeitende nicht mehr ausschließlich auf dem Gelände der Anstalt wohnten und die dort betreuten Personen selbstständig und nicht nur um zur Arbeit zu gehen, die Einrichtung verlassen durften.

Goffman benennt als Merkmale einer „totalen Institution“: „1. Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein und derselben Autorität statt. 2. Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei allen die gleiche Behandlung zuteil wird und alle die gleichen Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen. 3. Alle Phasen des Arbeitsalltages sind exakt geplant, eine geht zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt in die nächste über, und die ganze Folge der Tätigkeiten wird von oben durch ein System explizit formaler Regeln und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrieben 4. Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu erreichen.“

„Totale Institutionen“ finden sich in Organisationen, die in Bereichen wie Gesundheit, Erziehung oder Sicherheit wichtige gesellschaftliche oder gar hoheitliche Aufgaben meist auf eng begrenztem und klar definiertem Raum mit wenig Personal und wenigen finanziellen und materiellen Ressourcen wahrnehmen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizierten sich in aller Regel mit den Zielen ihrer Einrichtung wie Erziehung, Pflege oder Förderung der Menschen. Sie nahmen den Widerspruch, der ihnen auferlegten und von ihnen stabilisierten strengen Strukturen entweder nicht wahr oder blendeten sie aus. Dies zeigte sich in der Zielsetzung dieser Einrichtungen, die nicht Fürsorge, Nächstenliebe und Gerechtigkeit für den Einzelnen im Blick hatte, sondern zuallererst die Ordnung der Anstalt. Oft war der Alltag deshalb bestimmt von Gehorsam und Unterordnung der Bedürftigen. Nach Goffman entwickeln die dort untergebrachten Menschen verschiedene Strategien mit den Strukturen einer „totalen Institution“ umzugehen: die der Auflehnung und Rebellion, der Anpassung oder der Übernahme der Ideologie der Anstalt. Letzteres führt oft dazu, dass sie innerhalb der Einrichtungshierarchie aufsteigen können und Aufgaben von Hilfskräften übernehmen. Sie sind somit diejenigen, die von den Strukturen betroffen sind. Gleichzeitig schaffen und stabilisieren sie diese aufgrund ihrer Funktion. Gründe, solche Funktionen zu übernehmen, waren vor allem der Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung durch die Mitarbeitenden und die Idee, selber Macht ausüben zu können.

Meist jedoch sind diese Reaktionen nicht in Reinform, sondern unterschiedlich stark ausgeprägt und als Mischform zu finden.

Die fehlende Trennung zwischen den einzelnen Lebensbereichen zeigte sich auch darin, dass sich sowohl Schule als auch Arbeitsplätze auf dem Gelände der jeweiligen Einrichtung befanden. Aufsteh-, Zubettgeh-, Gebets-, Essens- und Arbeitszeiten legte die Leitung der Einrichtung für alle gleichermaßen fest. Wieder standen die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner im Hintergrund. So finden sich in den Einrichtungen einheitliche Regeln zur Nachtruhe, zum Duschen und zur Körperpflege, bis hin zu einem einheitlichen, in einem vorgegebenen Rhythmus durchgeführten Haarschnitt. Selbst die Weihnachtsgeschenke waren lange nicht individualisiert, sondern - den Prinzipien der Gleichheit, Gerechtigkeit und Sparsamkeit folgend - für die jeweilige Altersgruppe gleich. Die Maxime der Zweckmäßigkeit und Unterordnung unter die Ziele der Organisation und ihr Funktionieren zeigte sich ebenso bei dem Thema Kleidung: Auch, wenn in den Nachkriegsjahren keine Uniformen mehr üblich waren, so hatten die Mädchen in Einrichtungen der Behindertenhilfe, wie auch in solchen der Psychiatrie, unter der Woche bunte und sonntags weiße Schürzen zu tragen und die Buben oft Lederhosen.

Literatur

- Goffman, Erving, Asyle, Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen, Frankfurt am Main 1973.

Zitierhinweis: Gudrun Silberzahn-Jandt, Heime als „totale Institution“, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 21.02.2022.

Teilen

leobw

leobw