Wechselvolle Beziehungen

Eine wechselvolle Beziehungsgeschichte von einseitigem Kulturtransfer mit jüdischer Sinngebung

von Birgit E. Klein

![Plan der Residenzstadt Mannheim, Kupferstich von Joseph Anton Baertels, Mitte 18. Jh. Rechts ist das Landhaus des Moses Lemle Reinganum zu erkennen (s. Markierung) [Quelle: Unibibliothek Heidelberg, Graph. Slg. A_0536] Plan der Residenzstadt Mannheim, Kupferstich von Joseph Anton Baertels, Mitte 18. Jh. Rechts ist das Landhaus des Moses Lemle Reinganum zu erkennen (s. Markierung) [Quelle: Unibibliothek Heidelberg, Graph. Slg. A_0536]](/documents/10157/18332801/01_A_Klein_UB_Heidelberg_graph_slg_536_vor.jpg/a3b49309-be72-4d65-b65a-c1f045b933cc?t=1633945107191)

Das Jahr 2021 ist in Deutschland ein Festjahr: In Deutschland wird in besonderer Weise einem Reichsgesetz gedacht, das der römische Kaiser Konstantin im Jahr 321 nach christlicher Zeit, also vor 1700 Jahren, erließ:

Durch ein allgemeines Gesetz gestehen wir allen Stadträten zu, dass Juden in den Stadtrat berufen werden. Damit aber ihnen etwas von der früheren Praxis zum Trost gelassen werde, dulden wir, dass zwei oder drei nach ewigem Privileg durch keine Berufungen belastet werden.

Für alle in der Archivarbeit und -recherche Aktiven ist es zwar bedauerlich, aber nicht verwunderlich, dass sich dieses allgemeine Gesetz nicht als zeitgenössischer Papyrus überliefert in einem Archiv findet, sondern nur in seiner Abschrift in dem im fünften Jahrhundert kompilierten Codex Theodosianus überliefert ist, der wiederum in einer Handschrift des sechsten Jahrhunderts im Besitz der Biblioteca Apostolica Vaticana erhalten ist.

Als allgemeines Gesetz, das heißt Reichsgesetz war Konstantins Zugeständnis für das ganze Reich verbindlich. Ein besonderer Bezug zum heutigen geografischen Raum Deutschlands könnte allein dadurch gegeben sein, dass dem Kompilator des Codex Theodosianus dieses Reichsgesetz in der Abschrift an den Stadtrat von Colonia Agrippinensis, dem antiken Köln, vorlag und er in den Codex nicht nur seinen Text, sondern auch die Adressaten übertrug.

Dieser Eintrag der Adressaten wurde und wird häufig dahingehend interpretiert, dass Konstantin dieses Gesetz an die Kölner Dekurionen sandte in dem Wissen, dass Juden in Köln lebten, die die Dekurionen von nun an in den Stadtrat berufen durften. Dieser Annahme folgend würde dieses allgemeine Gesetz eine Anwesenheit von Juden in Köln vor 1700 Jahren belegen.

Zuweilen wird diese Annahme noch fortgesponnen, weil im Codex Theodosianus unmittelbar im Anschluss an dieses Reichsgesetz die knappe Zusammenfassung einer weiteren konstantinischen Verordnung aus dem Jahr 330 abgeschrieben ist: Als Reaktion auf Konstantins Zugeständnis von 321 befreit sie wiederum die Juden reichsweit von einer Berufung in einen Stadtrat, sofern sie bereits ein Amt innerhalb einer jüdischen Gemeinde als Priester, Synagogenvorstände (archisynagogi) und Väter der Synagoge, ausüben. Hieraus wurde und wird zuweilen geschlossen, in Köln habe bereits im Jahr 330 eine große jüdische Gemeinde mit unterschiedlichen Ämtern existiert. Letzterer Rückschluss ist zurecht kritisiert worden, da der Überlieferungszusammenhang im Codex Theodosianus es nicht erlaubt, die Gemeindeämter in einer allgemeinen Reichsverfügung von 330 auf eine jüdische Gemeinde in Köln zu beziehen. Doch auch hinsichtlich des Reichsgesetzes von 321 sind die Meinungen in der Forschung geteilt, inwiefern die Kölner Adressaten in der Abschrift des Reichsgesetzes im Codex Theodosianus zweifelsfrei die Existenz von Juden in Köln belegen.

Nicht nur Michael Toch, emeritierter Professor für mittelalterliche Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem, bezweifelt dies: Ist dies wirklich aus der Tatsache zu erschließen, daß der Wortlaut des betreffenden ›allgemeinen Gesetzes‹ Kaiser Konstantins d. Großen sich in einer Abschrift für die Dekurionen von Köln erhalten hat? Auch Sebastian Ristow, Professor am Archäologischen Institut der Universität zu Köln, sieht die sehr geringen Informationen des Edikt als unbedeutender an als die Tatsache, dass es ohnehin in jeder größeren Stadt des römischen Reichs eine jüdische Gemeinde gegeben haben dürfte und sich für Köln keine belastbaren, konkreten und besonderen Informationen aus dem Edikt ableiten ließen. Da Colonia Agrippinensis sich bereits im ersten Jahrhundert zu einer Stadt entwickelt hatte, wäre es folglich durchaus möglich, heute rund 2000 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zu feiern.

Dass aber aktuell dem konstantinischen Gesetz von 321 eine so große politische Bedeutung beigemessen wird, hat seinen Grund darin, dass jüdischem Leben in Deutschland immer wieder die Berechtigung abgesprochen wurde, wenn nicht grundsätzlich, so doch zumindest hinsichtlich seiner Gleichberechtigung. Daher wird das konstantinische Reichsgesetz von 321 positiv als Zugeständnis im Sinne einer rechtlichen Gleichstellung von Juden interpretiert, um diese auch für die Juden in Deutschland in späteren Zeiten einzufordern.

So berichtete Berthold Rosenthal in seiner Heimatgeschichte der badischen Juden seit ihrem geschichtlichen Aufbau bis zur Gegenwart (Bühl/Baden 1927), auf einem Gedenkstein der Kölner St. Gereonkirche sei eine Verordnung des römischen Kaisers Konstantin vom 11. Dezember 321 eingemeißelt. Sie meldet, daß die Juden von Köln den römischen Bürgern gleichgestellt und in die Kurien der römischen Bürger berufen werden sollen.

Heute will auch das renommierte Leo Baeck Institute – New York | Berlin (LBI) mit seinem Projekt Shared History: 1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum anhand von 52 Objekten die Geschichte von zentraleuropäischen Juden erzählen, beginnend mit dem Edikt von Konstantin dem Großen aus dem Jahre 321, das Juden erstmals Ämter in der städtischen Verwaltung in Köln zugestand. Hier wird gleichfalls das Reichsgesetz als Zugeständnis zugunsten der Juden interpretiert, wohingegen es tatsächlich das Gegenteil bedeutete: Es hob die bisherige Freistellung der Juden von städtischen Ämtern auf und belastete sie dadurch mit den hieraus resultierenden Bürden.

Somit steht das konstantinische Reichsgesetz von 321 für eine Entwicklung, die Juden bis zu ihrer Gleichstellung 1871 im deutschen Kaiserreich von gleichen Rechten ausschloss. Und auch nach 1871 blieben Juden de facto benachteiligt, so bei der Besetzung von Richterämtern oder Professuren, bevor die nationalsozialistische Gewaltherrschaft ihnen ab 1933 wieder zunächst die Bürgerrechte und dann auch die Existenzberechtigung absprach.

Daher sollte die Erinnerung an das Gesetz von 321 im Sinne des englischen shared als einer gemeinsam geteilten Geschichte die umgekehrte Funktion haben, nämlich dazu motivieren, gerade auch jene Quellen zu erschließen, die davon zeugen, wie vielfältig Jüdinnen und Juden über die Jahrhunderte hinweg ihr Leben gestaltet und Teilhabe an der Mitgestaltung der Gesellschaft eingefordert haben – allen Restriktionen und Verfolgungen zum Trotz.

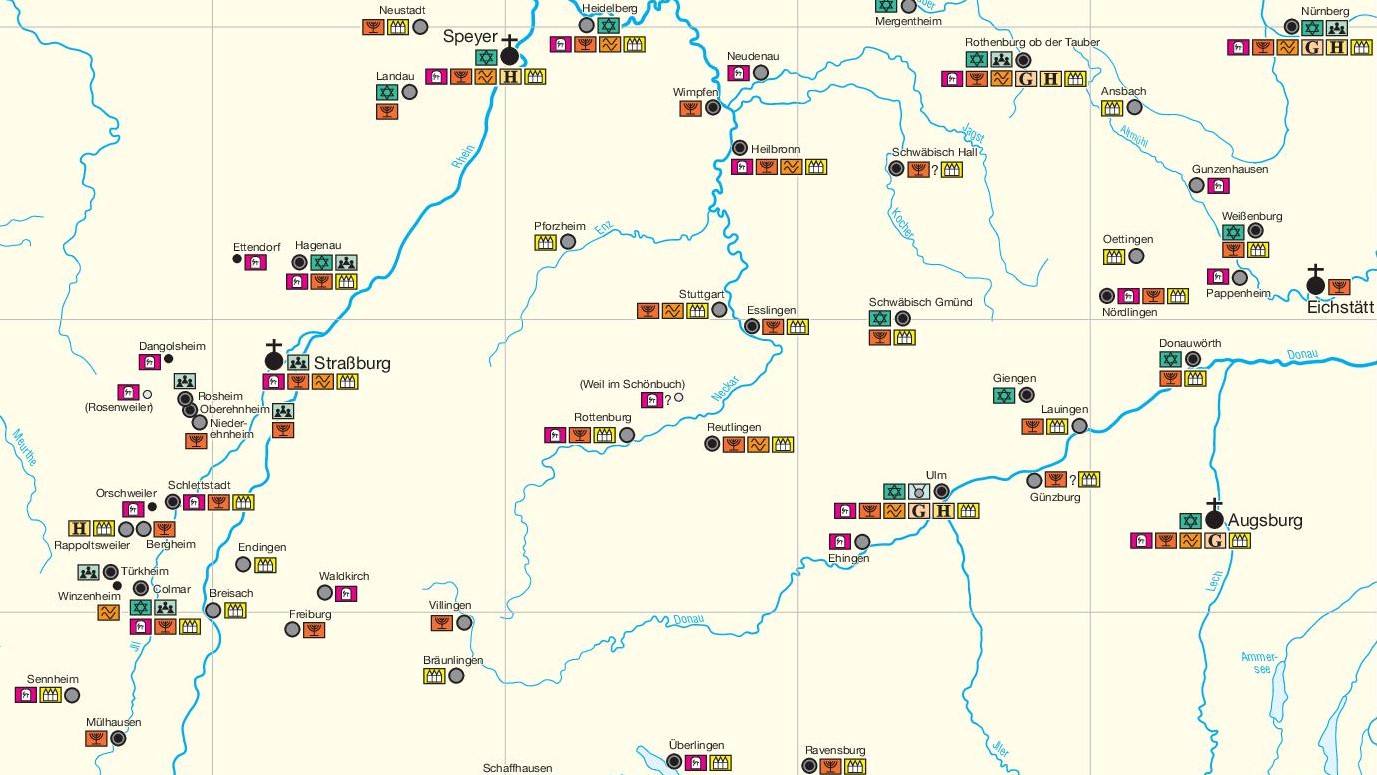

Bekanntermaßen dokumentieren Quellen in Archiven indes vor allem diese Restriktionen und Verfolgungen. Gerichtsakten zeugen häufiger von Konflikten als von einer friedlichen oder gar freundschaftlichen Koexistenz, serielle Steuerlisten eher von einem jüdischen Sonderstatus. Folglich sind Archivrecherchen erforderlich, die es ermöglichen, neue Quellentexte gegen den Strom zu lesen oder auch auf den ersten Blick monotone Quellengattungen zum Sprudeln zu bringen.

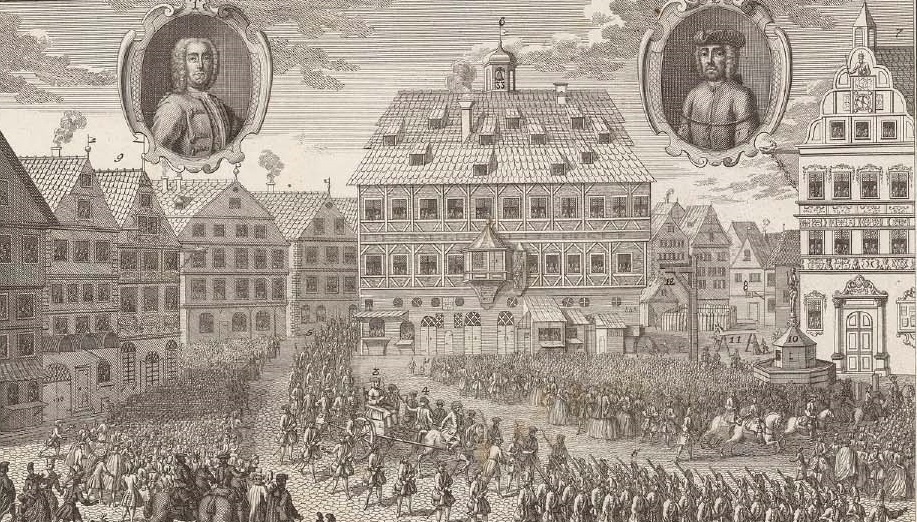

Diese abstrakten Ausführungen lassen sich am Beispiel des Mannheimer Moses Lemle Reinganum (1660/66–1724, abgekürzt M.) veranschaulichen, dessen facettenreiche Persönlichkeit sich bereits in vielerlei Hinsicht erkennen lässt, liest man nur in seinem Eintrag in der Neuen Deutschen Biographie:

1712 erhielt M. in Mannheim die Konzession zum Bau eines Landhauses mit Stallungen, Orangerie und Garten. Auf der Mannheimer Flur Mühlau richtete er ein Mustergut mit Gestüt und eine Tapetenmanufaktur ein; dort ließ er die Geschichte des Stammvaters Jakob und seiner Söhne bildlich darstellen, was für einen deutschen Juden jener Zeit ungewöhnlich war. Außerdem besaß M. 1714 an der Breiten Straße in Mannheim ein prächtiges steinernes Haus sowie in Frankfurt mehrere Grundstücke. Dies alles war ihm nur in seiner Eigenschaft als privilegierter Hoffaktor möglich. Er vermittelte Darlehen für seinen Schutzherrn, den Kurfürsten von der Pfalz, sowie für die Höfe zu Erbach, Darmstadt und Wien.

Aufgrund seiner Stellung war M. Fürsprecher der pfälz. Juden beim Kurfürsten. Zeitweise Vorsteher der jüd. Gemeinde zu Mannheim, unterstützte er Arme und Waisen sowie die jüd. Gemeinden im Lande Israel. Seine bedeutendste Leistung stellte 1708 die Errichtung eines Lehrhauses, einer sog. ›Klaus‹, in Mannheim dar, an der zehn Rabbiner unterrichten sollten. Das Stiftungsvermögen betrug 100.000 Gulden. In seinem Testament von 1722 erließ M. genaue Vorschriften über die Arbeit und das Verhalten der Rabbiner sowie der Studenten. Zwischen Armen und Reichen sollte kein Unterschied gemacht werden. Stipendien sollten Kindern mittelloser Eltern ein Studium am Lehrhaus ermöglichen. Diese Stiftung hatte Vorbildwirkung für die späteren Lehrhäuser in Worms und Mainz.

Auch wenn sich der Lebensstil eines privilegierten Hoffaktors häufig von dem anderer Juden unterschied, so lässt der Hinweis auf das Landhaus mit Garten und Orangerie sowie auf das Mustergut auf der Mühlau, einer Mannheim vorgelagerten Insel im Rhein, aufhorchen. Ein Blick in die Mannheimer Kaufprotokolle vermag den Garten mit Orangerie genau zu verorten. 1711 verzeichnen sie den Verkauf einer Behausung sampt hausplaz, garthen undt allen zugehörungen im 59. f. quad. No. 1. et 2. an Herrn Lemble Moyses und frommet dessen hausfraw. Das vermeintliche Landgut lag also im heutigen Quadrat E 7 innerhalb der Stadt, und zwar in der Nähe der nördlichen ehemaligen Befestigungsanlagen der Festung Friedrichsburg, die nach ihrer Vereinigung mit der Stadt ab 1710 der neuen städtischen Bebauung und im südlichen Bereich dem neuen Schloss wich. Folglich lag der neue Besitz in prominenter Lage, zumal in seiner Nähe bald das Rheintor gebaut wurde. Dies lässt zunächst vermuten, dass das neue Anwesen dem Hoffaktor vor allem dazu dienen sollte, seinen hohen Status ähnlich zu den christlichen Mitgliedern der Hofgesellschaft zu demonstrieren. Orangerien waren seinerzeit in der christlichen Elite beliebt, denn im Humanismus der Renaissance verwiesen sie auf den antiken Mythos vom Baum mit den Goldenen Äpfeln. Die Goldenen Äpfel hatten eine hohe symbolische Bedeutung, denn sie wurden von den Hesperiden, den Nymphen des Abends, Sonnenuntergangs und Westens (von Hesperis, der weiblichen Verkörperung des Abendsterns Venus als Pendant zum männlichen Abendstern Hesperos), in einem Garten gehütet, sodass die Hesperiden zu den Namenspatinnen der Zitrusfrüchte und der Orangeriekultur seit der Renaissance wurden.

Wollte sich also M., bekannt für seinen hohen Grad der Akkulturation, mit seinem Garten samt Orangerie als Anhänger dieser humanistischen Renaissancekultur präsentieren? Weitere Eintragungen in den Kaufprotokollen lassen erkennen, dass Garten und Orangerie nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern auch eine hohe Bedeutung an sich für den Hoffaktor hatten, selbst über die Zeit seines eigentlichen Besitzes hinaus. Denn als 1723 der kurfürstlich kurpfälzische Geheime Rat und Staatssekretär Jacob Dillmann von Halberg das Anwesen von seiner Churfürstl. Dhlt. zu Pfaltz ober hoff- undt Militz Factoren Herrn Lemble Moyses kaufte, zeugen bereits die von beiden Seiten verwendeten Titel davon, dass der Verkauf auf Augenhöhe erfolgte. Denn M. behielt sich das Recht vor, weiterhin den Garten für den Spaziergang sowie die Orangerie nutzen zu dürfen, was 1728 auch gegenüber seinen Erben bekräftigt wurde.

Nicht auszuschließen ist aber auch noch ein anderer oder weiterer Grund, der Garten und Orangerie für ihn so bedeutsam machte. Als Gründer des Mannheimer Lehrhauses, der Klaus, fühlte M. sich der jüdischen Tradition sehr verpflichtet. Die Untersuchung der hebräischen Schriften, die in seinem Lehrhaus studiert und verfasst wurden, zeigt, dass die Klaus in ihren ersten Jahrzehnten ein Zentrum des Studiums der Kabbala, der jüdischen Mystik, war. Zahlreiche dieser kabbalistischen Schriften widmen sich dem Garten Eden, der sich nicht nur paradiesisch transzendent im Himmel befand, sondern auch sein Pendant im irdischen Garten Eden fand. Die verbotene Frucht des Baumes der Erkenntnis wird hier auch als Ethrog gedeutet, jener Zitrusfrucht, die seit der Antike Bestandteil des Feststraußes Lulaw am Laubhüttenfest ist. Eine der Schriften preist M. als Gönner und Förderer der Klaus mit einer blumigen Widmung: Er ging in seinen Garten herab und pflückte Lilien, die studieren; ein Zitat aus dem Hohenlied der Liebe (6,2), das mit einer Deutung aus dem Babylonischen Talmud verflochten wurde. Der Garten des Hohenlieds als Allegorie für den Gottesgarten wurde in der kabbalistischen Lehre weiter ausgeführt, in dieser Widmung aber auf M.s Garten in seiner realen Form und in seiner symbolischen Form, der Klaus, dem Lehrhaus, bezogen.

Allem Anschein nach hatten M.s Garten und Orangerie einerseits eine jüdische Bedeutung und können zudem als ein hervorragendes Beispiel für eine Interaktion und einen kulturellen Austausch mit der Umgebung dienen. M. teilte zeitgenössische kulturelle Praktiken, gab ihnen aber jüdische Inhalte, die sich nur Kennerinnen und Kenner der jüdischen Tradition und Religionsgeschichte erschlossen und erschließen, eine so subtile Umdeutung, dass sie anscheinend nicht zu einem Symbolkonflikt führte.

M.s Engagement in Landwirtschaft und Hortikultur hingegen widersprach zwar dem antijüdischen Stereotyp eines Juden, der angeblich unproduktiv sei und keinen Bezug zur Scholle habe. Doch führte umgekehrt die Bewirtschaftung des Guts zu Konkurrenz und daraus resultierenden Konflikten, so der Vorwurf 1716, Jud Lemble Moyses habe am Fest von Mariä Geburt (dem 8. September) durch seine Leuth auff der Mühlaw daß hew, oder ohmet machen lassen. Als zwei Jahre später Pferde von Mannheimer Bürgern nahe bei der Mühlau weideten, ging M. scharf gegen die Verletzung seines Besitzes vor. Mit seinem jüdischen Hofmann habe M. die Pferde in seinen Hof und Stall getrieben, den sie ohne ihre schweiffen ganz geschändet undt beschädigter wieder verlassen hätten. Daraufhin klagten einige Bürger als Besitzer der Pferde gegen den nun zum Juden Lemble Moyses Degradierten, sodass Zeugen über M.s mögliche Beteiligung an diesem Vorfall Auskunft geben.

Diese Beispiele zeugen stellvertretend von der langen und wechselvollen geteilten Verflechtungsgeschichte jüdischen Lebens in Deutschland, einer im deutschen Doppelsinn miteinander verbundenen wie auch getrennten Geschichte, in der Jüdinnen und Juden sehr viel häufiger die Interessen und Vorlieben ihrer Umwelt teilten als umgekehrt. Es bleibt zu hoffen, dass in den kommenden 1700 Jahren diese Ungleichzeitigkeit zugunsten eines wirklich gleichberechtigten Verhältnisses auf Augenhöhe mit einem wechselseitigen wahren Interesse aneinander überwunden wird.

Birgit E. Klein ist Professorin an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg und Rabbinerin.

Dieser Artikel wurde ursprünglich in den Archivnachrichten 62 (2021), Seite 8–13 veröffentlicht.

Zitierhinweis: Birgit E. Klein, Wechselvolle Beziehungen, in: Jüdisches Leben im Südwesten, URL: […], Stand: 20.02.2023.

leobw

leobw