Traditionsbücher

Von Stephan Molitor

Definition der Quellengattung

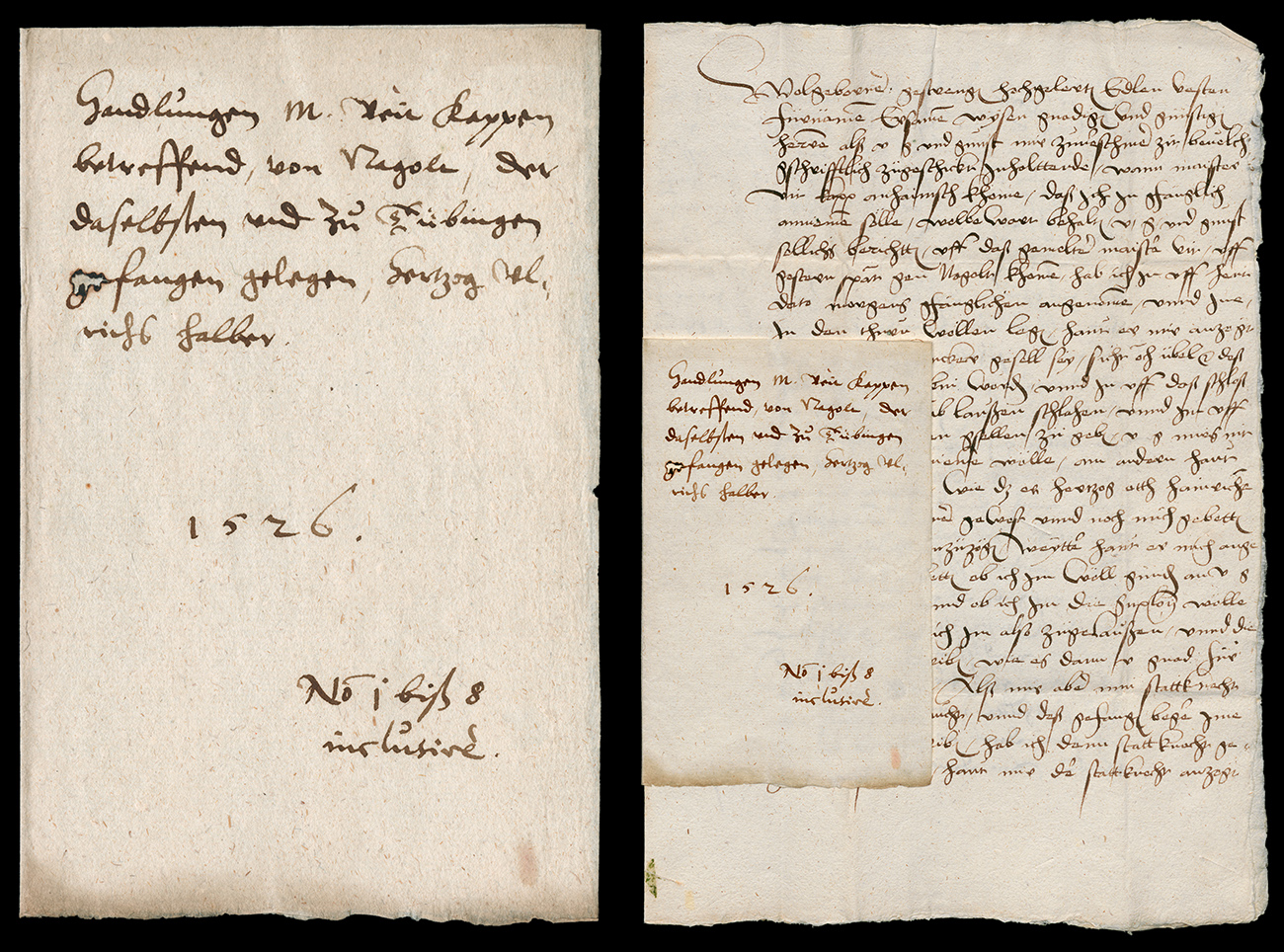

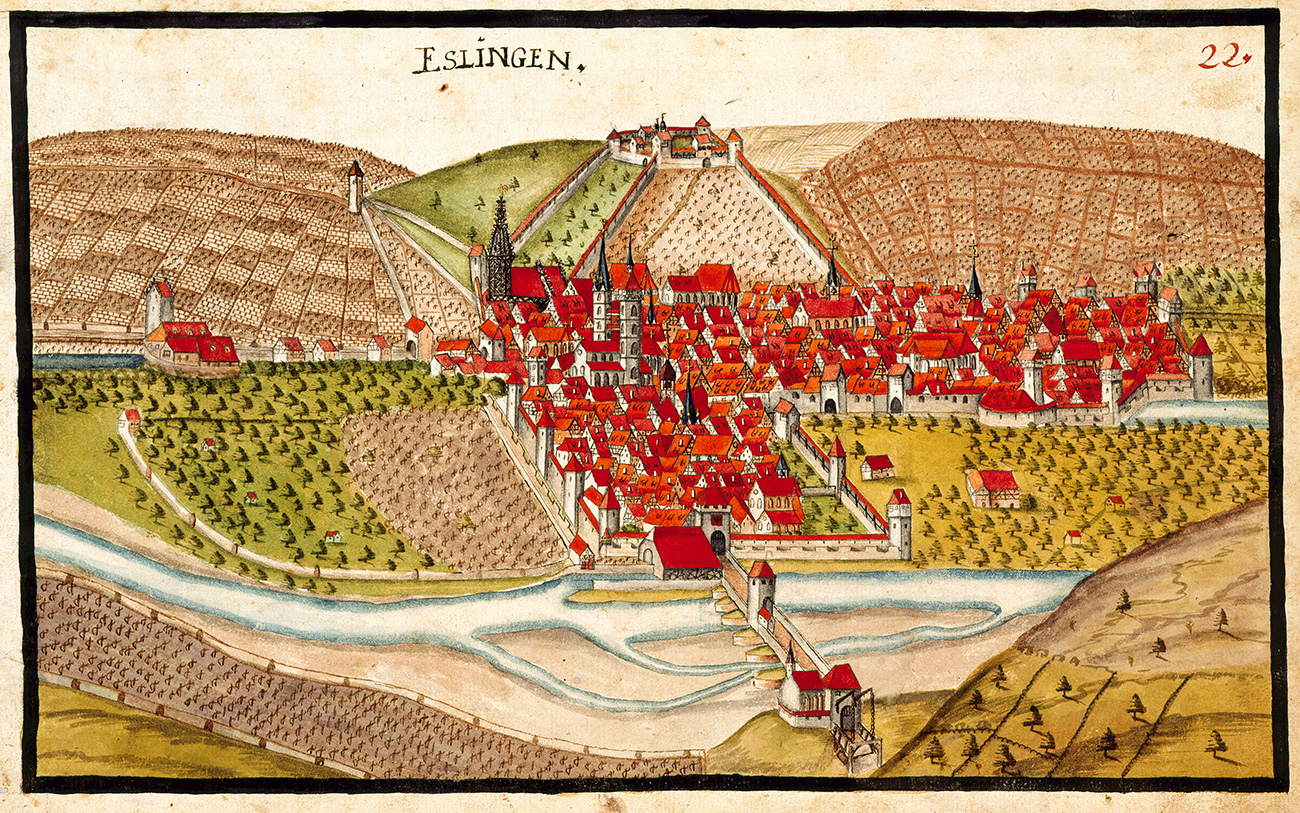

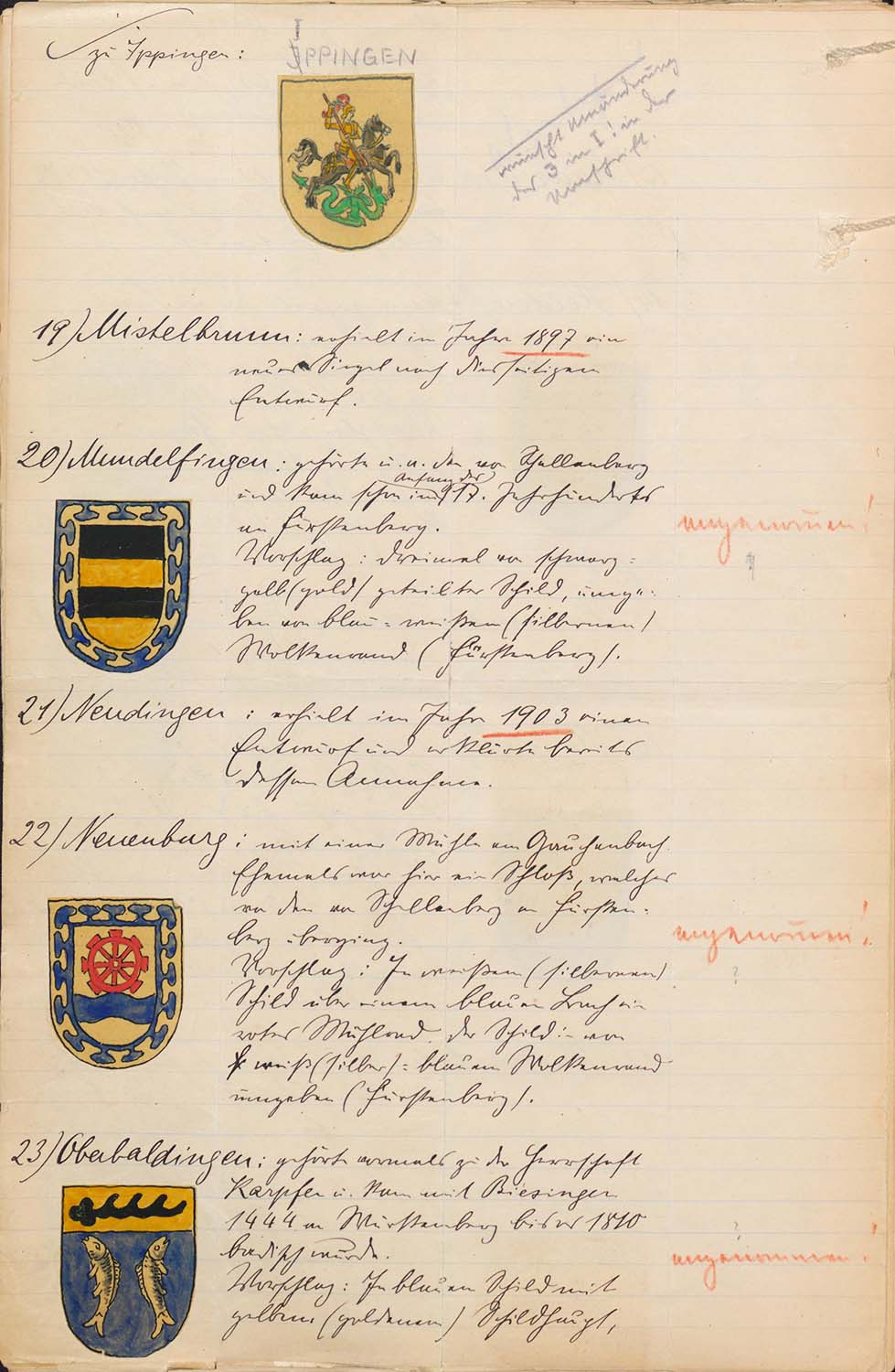

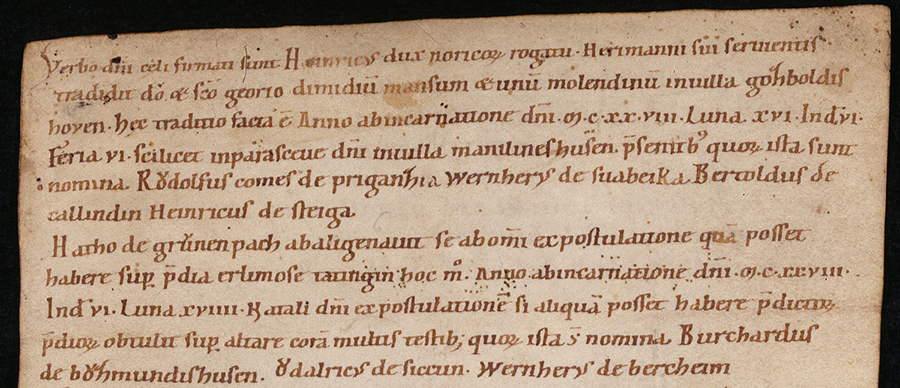

Der Begriff Traditionsbuch, lateinisch codex traditionum, geht sprachlich auf das lateinische traditio zurück, was in unserem Zusammenhang mit Schenkung, aber auch mit Stiftung übersetzt werden kann. Dies ergibt sich aus Bezeichnungen wie Schenkungs- bzw. Stiftbücher, unter denen diese Codices in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen erwähnt werden. Traditionsbücher wurden vor allem im süddeutschen Raum, d.h. insbesondere in Bayern, aber auch im schwäbisch-alemannischen Gebiet, in der Zeit zwischen dem 9. und dem 13. Jahrhundert geführt. Sie sind fast ausschließlich aus geistlichen Institutionen, also Klöstern, Stiften und anderen Kirchen überliefert. Als einziger Schenkungscodex einer weltlichen Herrschaft ist lediglich der Falkensteiner Codex aus Bayern bekannt.

Traditionsbücher enthalten überwiegend Aufzeichnungen über Besitzerwerbungen durch Schenkung (Traditionen), daneben auch solche über Erwerbungen durch Tausch oder Kauf. Vor allem in späterer Zeit, d.h. im ausgehenden 12. und 13. Jahrhundert, treten auch Aufzeichnungen anderer Art hinzu, insbesondere solche historiografischen oder urbariellen Charakters. Doch wird das Traditionsbuch damit ebenso wenig zur Chronik oder zum Urbar wie einzelne im Volltext oder auszugsweise eingetragene Urkunden daraus ein Cartular oder Diplomatar, eine abschriftliche Urkundensammlung, machen. Gemeinsam ist den Traditionsbüchern bei aller Formenvielfalt, die je nach zeitlicher und räumlicher Stellung beobachtet werden kann, ein rechtlicher Grundzweck: die Sicherung des Kirchenbesitzes.

Dabei muss ein Schenkungscodex nicht zwangsläufig in der äußeren Gestalt eines Buchs vorliegen. Da Traditionsbuch hier als Gattungsbegriff für eine bestimmte Art mittelalterlicher Quellen verstanden werden soll, dürfen darunter auch solche Stücke subsummiert werden, die eine besondere äußere Form aufweisen. Erinnert sei für den südwestdeutschen Raum nur an den sogenannten Rotulus Sanpetrinus, ein aus St. Peter bei Freiburg stammendes Schenkungsverzeichnis aus dem 12. Jahrhundert, welches aus aneinandergenähten Pergamentblättern besteht, die zusammen eine an antike Vorbilder gemahnende Schriftrolle von über 6 m Länge bilden.

Historische Entwicklung

Die Entwicklung der Quellengattung Traditionsbuch ist eng verknüpft mit bestimmten Erscheinungsformen aus dem Bereich der sogenannte Privaturkunden, die in der Urkundenlehre als carta und notitia bezeichnet werden. Hiervon ausgehend hat die ältere Forschung unter formalen Gesichtspunkten verschiedene Typen von Schenkungscodices unterschieden, und diese als Cartular, Notitiensammlung und protokollarisches Traditionsbuch bezeichnet. Die genannten Urkundenformen, die carta und die notitia oder Traditionsnotiz, waren grundsätzlich unbesiegelt. Sie wurden bei Besitzübertragungen von der empfangenden Kirche ausgestellt und als Nachweis rechtmäßiger Erwerbung aufbewahrt. Beiden Urkundenformen ebenfalls gemeinsam ist die Notierung der bei dem Rechtsgeschäft anwesenden Zeugen, die man - so die von den rechtshistorischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts geprägte Auffassung - im Falle einer Besitzanfechtung anrufen konnte. Entscheidend für die Beweisführung im Streitfall war jedenfalls der Inhalt der Urkunde, die Kenntnis der hier festgehaltenen Informationen. Daher war es gleichgültig, ob diese Informationen im Urkundenoriginal oder in abschriftlicher Form überliefert wurden. Bei einer ständig wachsenden Zahl von Einzelurkunden lag also ihre - mehr oder weniger geordnete - abschriftliche Zusammenführung in einem Buch auf der Hand. Dafür sprachen nicht nur praktische Aspekte, etwa eine bequemere Handhabung, es konnte so auch verhindert werden, dass einzelne Urkunden durch Zufall oder Nachlässigkeit verloren gingen oder gar vorsätzlich entwendet wurden. Dennoch sind gut organisierte Urkundenarchive wie das von St. Gallen trotz einer beachtlichen Zahl von Einzelaufzeichnungen das ganze Mittelalter hindurch ohne Traditionsbuch ausgekommen. Gleichwohl lässt sich vielfach beobachten, dass mit dem Aufschwung eines Klosters, mit der Regierung tüchtiger Äbte und Bischöfe auch die Anlage von Traditionsbüchern erfolgte. Einmal angelegt wurden die Codices nicht selten auch über längere Zeit fortgeführt. Die urkundlichen Merkmale der Notitia, bestimmte formelhafte Wendungen, scheinen dabei immer weniger von Belang gewesen zu sein. Der Inhalt der Traditionsnotizen konnte sich im Extremfall auf die wirklich elementaren Angaben über Schenker und Schenkungsgut reduzieren. Selbst Datum und Zeugennennungen konnten wegfallen. Dadurch konnte die Anfertigung von Einzelaufzeichnungen entbehrlich werden und Traditionsnotizen bei dem Übereignungsvorgang oder kurz darauf direkt in den Schenkungscodex eingetragen werden. Diese sogenannten protokollarischen Traditionsbücher haben in reiner Form allerdings nicht existiert. In der Praxis kamen Sammlung und nachträgliche Abschrift von Einzelurkunden und protokollarische Direkteinträge nebeneinander vor. Dies macht deutlich, dass beide Arten von Aufzeichnungen als gleichartig und gleichwertig angesehen wurden. Auch darf man sich die Entwicklung nicht einheitlich oder gar in der Weise vorstellen, dass das Traditionsbuch die ihm typologisch vorausgehende Einzelaufzeichnung irgendwann endgültig abgelöst habe. Beide Erscheinungen waren vielmehr von ein und derselben Auffassung von Schriftlichkeit bestimmt und sind daher gleichzeitig und nebeneinander anzutreffen. Wo kein Traditionsbuch vorhanden war, trug man einzelne Aufzeichnungen über Rechtsgeschäfte beispielsweise auch in Bücher liturgischen Charakters ein, um sie durch die Aufnahme in einen ehrwürdigen Codex dauerhaft zu sichern. Im 12. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt des Traditionsbuchwesens, sind vielfältige Formen von Traditionsnotizen und Traditionsbüchern neben der jetzt auch im Bereich der Privaturkunde endgültig ihren Siegeszug antretenden Siegelurkunde anzutreffen. Als älteste, vornehmste und im Wortsinn grundlegende Schenkung steht in Schenkungscodices dabei regelmäßig eine Darstellung der Gründung oder Neugründung der betreffenden Kirche in narrativer oder urkundlicher Form am Anfang des ganzen Buchs.

Warum aber unterzog man sich in einem mittelalterlichen Kloster der Mühe, solche teilweise recht aufwendigen Schenkungsverzeichnisse anzulegen? Statt trockener Definition soll hier der Zwiefalter Mönch und spätere Neresheimer Abt Ortlieb zu Wort kommen, ein gebildeter Mann mit ausgeprägten bibliothekarischen Interessen. Als er im Jahre 1135 daran ging, Gründung und Ausstattung seines Klosters zu beschreiben, legte er im Vorwort seiner Schrift die Beweggründe für seine Bemühungen offen: Nicht so sehr im Interesse der Wohltäter, die das Kloster mit zeitlichen Gütern beschenkten, so teilt er mit, unterziehe er sich dieser Arbeit, sondern in erster Linie zum Vorteil der Konventualen als den Nutznießern der übereigneten Güter. Was auf den ersten Blick wie klösterlicher Eigennutz aussehen mag, gereichte jedoch auch den Wohltätern selbst zum Vorteil. Denn durch seine Aufzeichnungen, so erläutert Ortlieb jedenfalls seinen gegenwärtigen und künftigen Mitbrüdern, wüssten die Konventualen auch in Zukunft, „wer diejenigen gewesen sind, die mit ihren Gütern die Güter des Klosters vermehrt haben, und was und wie viel sie geschenkt haben“. Hierdurch aber - so fährt er an seine geistlichen Brüder gewandt fort - erlangten die Wohltäter „nicht nur den Lohn bei Gott, sondern auch die Fürsprache im Gebet bei Euch“. Diesen Gebetsbeistand für das Seelenheil wiederum wertet Ortlieb als pflichtgemäße Gegenleistung der geistlichen Personen, welche die von den Wohltätern eingebrachten “zeitlichen Güter abzuernten sich glücklich schätzen“.

Für Ortlieb stehen, wie aus dem Gesagten deutlich wird, zwei Dinge für Anlage und Führung eines Traditionsbuchs im Vordergrund: Die Sicherung des Besitzes seines Klosters und - in Verbindung damit - das Gebetsgedenken für die Wohltäter, in der Sprache der Zeit memoria genannt. Zugespitzt formuliert ist zu betonen, dass es Ortlieb und - wie wohl ergänzt werden darf - allen anderen Traditionsbuchverfassern nicht darum ging, der historischen Wissenschaft späterer Jahrhunderte Belegstellen etwa für ortsgeschichtliche oder genealogische Forschung zu liefern. Es darf daher bei der Benutzung von Traditionsbüchern für diese Zwecke nie der Kontext übergangen werden, der Zusammenhang von Besitzsicherung und Gebetsgedenken, in dem diese Quellen entstanden sind.

Wie aber konnte eine Aufzeichnung in einem Traditionsbuch, die ja nicht besiegelt oder sonst wie beglaubigt war, rechtssichernde Kraft entfalten? Neben der Kenntnis des Sachverhalts als solchem war es aber gerade auch der von Ortlieb zu Recht so betonte memoriale Aspekt des Traditionsbuchs, der auf seine Weise Rechtssicherheit schuf. Güterschenkung und Gebetsgedenken waren ja aufs engste miteinander verknüpft. Traditionsbucheinträge, die dadurch eine über die Festschreibung materieller Sachverhalte hinausgehende Bedeutung erlangen, sind demnach unter zwei verschiedenen, aber ineinander übergreifenden Gesichtspunkten zu betrachten. Auf der einen Seite finden wir den Wohltäter und den ihm zugehörigen Verwandten- und Erbenkreis, auf der anderen die nutznießende Kirche. Ging es dem Schenker und - im Regelfall - seiner Familie um ewiges Seelenheil, lag es im Interesse der beschenkten Kirche, die jeweiligen Tradita im Besitz zu behalten; diese sicherten ja ihre materielle Existenz und ermöglichten überhaupt die Gegengabe der Memoria-Pflege auf Dauer. Der Schenker durfte wohl damit rechnen, dass Verwandte und Nachkommen seine Dotation unangetastet lassen würden, um nicht das mit der Dotation verbundene Seelenheil ihres Verwandten zu gefährden. Denn die Entfremdung der Schenkung aus dem Besitz der geistlichen Gemeinschaft musste ja die Einstellung des liturgischen Gedenkens nach sich ziehen. Aus gleichem Grund kam der Familie des Donators die Aufgabe zu, die Schenkung durch Erneuerung oder Bestätigung vor Usurpation von anderer Seite zu bewahren. Hier ist eine Form der Sicherung von Seelenheil bzw. Besitz gegeben, die auch dann noch wirksam war, wenn die Zeugen der ursprünglichen Rechtshandlung schon längst verstorben waren. Es kam für die Kirche einfach darauf an, die Erinnerung an den Wohltäter und seine Schenkungen wach zu halten. So konnte sie dessen Nachkommen zum einen von eigenen Übergriffen abhalten und sie zum anderen gegebenenfalls zur Verteidigung der für das Seelenheil ihres Vorfahren grundlegenden Schenkungen aktivieren. Durch die Verknüpfung von traditio und memoria wurde die empfangende Kirche bei der Verteidigung ihrer Besitzungen also ganz im Sinne ihrer Förderer tätig. Es leuchtet ohne weiteres ein, dass diesem Zweck umso mehr gedient war, je plastischer das Bild war, das von den möglicherweise schon vor langer Zeit verstorbenen Wohltätern gezeichnet werden konnte. Für den um sein Seelenheil besorgten Tradenten wurde die Traditionsaufzeichnung jedenfalls zu einer Art Unterpfand, einem sichtbaren Garanten für ein Leben nach dem Tod. So erklärt sich auch die hier und da belegte ausdrückliche Forderung von Schenkern nach schriftlicher Fixierung ihrer Stiftung. Umgekehrt gewann die Aufzeichnung von Traditionen aus den geschilderten Gründen auch für die beschenkte Kirche rechtssichernde Qualität ganz unabhängig vom Zeugenbeweis.

Wie aber sah es mit den Vorlagen aus, die die Grundlage eines Traditionsbuchs bildeten? Auch hier liefert uns der bereits bemühte Zwiefalter Mönch Ortlieb anschauliches Material, sozusagen vom Schreibtisch eines Traditionsbuchverfassers. Er macht nämlich - was die gelehrte Forschung oft mit Stillschweigen übergangen hat - deutlich, dass in Traditionsbücher nicht nur schriftlich vermittelte oder unmittelbar bekannte Sachverhalte eingingen: Denn Ortlieb beruft sich neben dem, was er „verstreut auf Zetteln“ vorgefunden habe - gemeint sind die bereits genannten Traditionsnotizen auf Einzelblättchen - und dem, was er selbst „mit eigenen Augen“ gesehen habe, ausdrücklich auf die „Erzählung“ anderer Augenzeugen. Namentlich führt er neben anonym bleibenden seniores des Konvents u.a. seinen Abt Udalrich als Gewährsmann an, welcher dem Kloster bei Beginn der Aufzeichnungen bereits 40 Jahre vorstand. Hier wird klar gesagt, dass Traditionsbucheinträge auch erst in einiger zeitlicher Distanz zu dem eigentlichen Übereignungsvorgang niedergeschrieben worden sein können. Dies erklärt, weshalb das Problem anachronistischer, weil retrospektivischer Benennungen von Personen oder Amtsträgern auftreten kann. Deswegen und auch wegen der gelegentlich erkennbaren Ansätze von tendenziöser Darstellung bestimmter Sachverhalte muss man nicht gleich von „Fälschungen“ sprechen. Die Existenz von solchen auf dem Gedächtnis einer Gemeinschaft beruhender Aufzeichnungen zwingt indessen zu äußerst behutsamem Umgang mit den Aussagen der Traditionsbücher. Es geht nicht an, etwa Titulaturen oder Zubenennungen nach bestimmten Orten in jedem Fall für bare Münze zu nehmen. Vielmehr ist in jedem Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob hier nicht etwa Aussagen gemacht wurden, die erst in der zeitlichen Rückschau zustande gekommen sind. Auch bei dem Versuch, undatierte Einträge zeitlich einzuordnen, ist Zurückhaltung angesagt. Da die Anordnung der an keine äußere Form gebundenen Einträge keinem durchgehenden chronologischen Konzept folgte, verbietet sich eine Datierung allein auf Grund der „Nachbarschaft“ zu zeitlich besser fassbaren Notizen von selbst. Vielmehr wissen wir, dass die Ordnung von Eintragungsgruppen auch topographischen oder personalen Ansätzen folgen konnte.

Auswertungsmöglichkeiten

Es sind die Traditionsbücher, denen wir den Großteil des urkundlichen Materials jener Jahrhunderte vom Ausgang des Frühmittelalters bis ins 13. Jahrhundert verdanken. Schon Oswald Redlich, der im 19. Jahrhundert die moderne Forschung zum Traditionsbuchwesen begründete, war es dabei leid, „über die hohe Bedeutung der Traditionsbücher für die Geschichte der rechtlichen und socialen Zustände, für die Erkenntnis der Besitzverhältnisse, der materiellen Cultur, für die Geschichte der einzelnen Gebiete und Geschlechter vielmal schon Gesagtes zu wiederholen“. Doch muss gerade dies - besonders im Hinblick auf die südwestdeutsche Überlieferung - auch hier wieder geschehen. Denn ohne den Codex Hirsaugiensis und seine Vorstufe, die Traditiones Hirsaugienses aus dem Reformkloster Hirsau, den erwähnten Rotulus Sanpetrinus, die sogenannten Zwiefaltener „Chroniken“ Ortliebs und Bertholds, die Notitiae fundationis et traditionum aus St. Georgen im Schwarzwald und andere einschlägige Quellen, wie das in zwei Fassungen des Hochmittelalters erhaltene Schenkungsbuch aus dem Hirsauer Priorat Reichenbach oder das im Original im Zweiten Weltkrieg untergegangene Comburger Schenkungsbuch, müssten weite Bereiche der hochmittelalterlichen Geschichte Südwestdeutschlands weitgehend im Dunkel bleiben.

Literatur

- Johanek, Peter, Zur rechtlichen Funktion von Traditionsnotiz, Traditionsbuch und früher Siegelurkunde, in: Recht und Schrift im Mittelalter, hg. von Peter Classen (Vorträge und Forschungen 23), Sigmaringen 1977, S. 131-163.

- Wanderwitz, Heinrich, Traditionsbücher bayerischer Klöster und Stifte, in: Archiv für Diplomatik 24 (1978), S. 359-380.

- Koller, Heinrich, Zur Anerkennung bayerischer Traditionsnotizen durch die Kurie, in: Archivalische Zeitschrift 75 (1979), S. 102-116.

- Borgolte, Michael, Stiftergedenken in Kloster Dießen. Ein Beitrag zur Kritik bayerischer Traditionsbücher. Mit einem Textanhang: Die Anlage der ältesten Dießener Necrologien, in: Frühmittelalterliche Studien 24 (1990), S. 235-289.

- Molitor, Stephan, Das Traditionsbuch. Zur Forschungsgeschichte einer Quellengattung und zu einem Beispiel aus Südwestdeutschland, in: Archiv für Diplomatik 36 (1990), S. 61-92.

- Wild, Joachim, Besiegelte Traditionsnotizen, in: Archivalische Zeitschrift 80 (1997), S. 484-500.

Zitierhinweis: Stephan Molitor, Traditionsbücher, in: Südwestdeutsche Archivalienkunde, URL: […], Stand: 2005.

Teilen

leobw

leobw