Die Zeit der katholischen Herzöge (1733–1797)

Einleitung: Gabriele Haug-Moritz (Lexikon des Hauses Württemberg, S. 247-254)

Will man die Zeit der katholischen Herzöge in Württemberg, die Jahre 1733–1797, charakterisieren, so kommt man ihrem Verständnis am nächsten, wenn man sie als eine Zeit des Umbruchs deutet. Reinhart Koselleck hat, um die fundamentalen Wandlungsprozesse der Jahre 1750–1850 zu umschreiben, den Begriff der „Sattelzeit“ geprägt. Wie immer in Zeiten beschleunigten Wandels vollzogen sich die Veränderungen nicht in allen Lebensbereichen in gleichem Tempo, vor allem aber ‘vollzogen’ sie sich eher als daß sie bewußt herbeigeführt wurden. Noch war die Diskrepanz zwischen dem Veränderungswillen der Obrigkeiten und der Veränderungsresistenz der vorgefundenen Realität eklatant. Würde man die Wirklichkeit der Jahre 1733–1797 auf einer Skala messen, die die einzelnen Wirklichkeitsbereiche einerseits nach Veränderungsgeschwindigkeit erfaßt, andererseits unter dem Gesichtspunkt, ob diese Veränderungen bewußt herbeigeführt wurden oder sich als nicht beabsichtigte Nebenwirkungen einstellten, so fiele das Bild für Württemberg wie für den europäischen Kontinent recht eindeutig aus: Das höchste Maß an intendierter und realisierter Veränderung weist der Bereich der Politik auf, gleichgültig ob man das internationale Mächtesystem, die innerwürttembergische Machtverteilung oder die Art und Weise, wie Herrschaft gerechtfertigt wurde, betrachtet. Am anderen Ende der Skala steht die Lebenswelt des gemeinen Mannes, die zwar zunehmend zum Gegenstand weitreichender Reflexionen der Gebildeten wurde, die man gemeinhin mit dem Begriff der Aufklärung etikettiert, an der sich aber im hier zu betrachtenden Zeitraum nur wenig änderte.

Die Menschen lebten zu Beginn wie am Ende des 18. Jahrhunderts in einer Gesellschaft, in der Ungleichheit nicht nur die soziale Wirklichkeit prägte, sondern die Norm gesellschaftlichen Zusammenlebens bildete. Die Ungleichheit war, in zahlreichen Privilegien festgeschrieben oder gewohnheitsrechtlich gerechtfertigt, mannigfaltig präsent: Sie existierte im Hinblick auf die Verteilung der materiellen Ressourcen, die Teilhabe am Gemeinwesen, den Zugang zu Wissen, aber auch im Hinblick auf die Zuschreibung von Ehre und Ansehen. Nur wenig vermochten die neuen Formen aufklärerischer Vergesellschaftung – allen voran die Lese- und Geheimgesellschaften – mit ihrem Anspruch, Orte ständeübergeifender Kommunikation zu sein, an dieser gesellschaftlichen Grundgegebenheit zu ändern. Daß sich immer mehr Menschen die primär agrarisch geprägte Lebensgrundlage teilen mußten, verlieh der gesellschaftlichen Wirklichkeit nur noch deutlichere Konturen. Die Menschen nahmen ihre sich zunehmend schwieriger gestaltende Lebenssituation nicht einfach hin, sondern versuchten, sie aktiv zu bewältigen. Das Bestreben, das eigene Schicksal nicht nur zu erdulden, sondern zu gestalten, konnte, der immer noch dominierenden religiösen Weltdeutung folgend, an Impulse anknüpfen, die von der etablierten lutherischen Orthodoxie oder dem aufkommenden und zunehmend an Bedeutung gewinnenden Pietismus ausgingen. Die alteingeübten Formen des Protests, die nicht selten verbunden waren mit an die Obrigkeit gerichteten Appellen Momenten, etwas für die Verbesserung der Lebenssituation zu tun, hatten die Untertanen zudem gelehrt, daß ihnen Möglichkeiten offenstanden, ihre Interessen zu artikulieren. Eine grundsätzliche Infragestellung der Gesellschaftsordnung aber war mit dieser Form des Widerstands nicht verbunden. So blieb, je länger desto öfter, nur noch die Emigration als Ausweg. Trotz aller entgegengesetzten Bemühungen der Herrschaft wurde die Auswanderung in die dünnbesiedelten Gebiete des Ostens – Preußens, Ungarns, Rußlands – und nach Amerika im Württemberg der 1780er Jahre zu einem „Dauerphänomen“ (Mertens).

Redlich, aber letztlich vergebens strebten die Obrigkeiten danach, dieser – im Wortsinn – in Bewegung gekommenen Gesellschaft die Bewegungsrichtung vorzugeben. Durch ein immer ausgefeilteres Instrumentarium an Maßnahmen, die sich von der Wirtschafts- über die Ordnungs- bis hin zur Bildungspolitik erstreckten, versuchten die Fürsten und ihre sich immer mehr vergrößernden und professionalisierenden obrigkeitlichen Verwaltungen, der gesellschaftlichen Problemlage Herr zu werden. Der Staat wurde damit im Leben des Einzelnen gegenwärtig wie niemals zuvor, an dem Charakter der Gesellschaft als Privilegiengesellschaft vermochte er aber (noch) nichts zu ändern. Folgenreich, obwohl ihre Bemühungen real weitgehend wirkungslos blieben und mitunter im Gegenteil dessen, was zu erreichen sie anstrebten, endeten, waren die reformabsolutistischen Bestrebungen dennoch: weil die Bewältigung von Veränderungen im aufklärerischen Diskurs Deutschlands als staatlich/obrigkeitliche Aufgabe definiert wurde, mit der nicht nur ein erheblicher Kompetenzzuwachs des Staates verbunden war, sondern – gewichtiger – eine allumfassende Kompetenzzuschreibung. Ohne diese veränderte Wahrnehmung dessen, was in die staatliche Zuständigkeit fällt, ist die „defensive Modernisierung“ (Wehler) der Jahrhundertwende, wie sie die rheinbündischen und preußischen Bürokratien vollzogen, nicht zu denken. Aber auch die weit verbreitete Neigung, die Diskrepanz zwischen Kompetenzzuschreibung und politischer Handlungsfähigkeit den Politikern als Versagen auszulegen und nicht von gesellschaftlichen Voraussetzungen her zu reflektieren, nimmt in dieser Zeit ihren Anfang. Die lange Zeit vorherrschende überwiegend negative Bewertung des Tuns und Lassens der Politiker des 18. Jahrhunderts belegt so gesehen weniger deren Unfähigkeit, als die Tatsache, daß auch Historiker gegen einmal etablierte Wahrnehmungsmuster nur unzulänglich gefeit sind.

Ähnlich wie für die gesellschaftliche Entwicklung ist auch für das Wirtschaften eine geringe Veränderungskapazität zu veranschlagen. Die Landwirtschaft bildete wie seit Hunderten von Jahren die ökonomische Grundlage der Gesellschaft. Die gewerbliche Produktion war marginal und blieb, selbst wenn sie wie das württembergische Leinengewerbe im 18. Jahrhundert ihr „goldenes Zeitalter“ (Medick) erlebte, der agrarischen Fundierung allen Wirtschaftens verhaftet. Aufklärerischer Veränderungswille nahm sich auch des landwirtschaftlichen Produzierens an, und tatsächlich gelang es, durch veränderte Anbaumethoden und -produkte (Kartoffel), die steigende Nahrungsmittelnachfrage partiell zu befriedigen. Doch noch in den Jahren 1770–1772 kam es in Deutschland zu einer der für die altständische Gesellschaft charakteristischen Hungerkrise. Und trotz aller gezielten Förderung der gewerblichen Produktion, man denke z.B. nur an die 1758 in herzogliche Regie übernommene Ludwigsburger Porzellanmanufaktur, waren es die landwirtschaftlichen Produkte, allen voran Holz sowie Rinder, Wolle etc., die zu den wichtigsten württembergischen Exportgütern gehörten.

Nur wenig erstaunt es in Anbetracht dieser ökonomischen Realitäten, daß die Überlegungen eines Adam Smith (1723–1790), der als erster den wirtschaftlichen Prozeß nicht mehr als Nullsummenspiel verstand, auf wenig fruchtbaren Boden fielen. Nach wie vor folgte die staatliche Wirtschaftspolitik den Grundsätzen der absolutistischen Wirtschaftstheorie des Merkantilismus. Die „gezielte Förderung der gewerblichen Produktion von exportfähigen Gütern und die Hebung des Handels durch den Staat mit Hilfe protektionistischer und monopolistischer Maßnahmen“ (Kunisch) bildeten die Leitlinie absolutistischer Wirtschaftsförderung. Da – modern gesprochen – das Bruttosozialprodukt in dieser Theorie als statisch angesetzt wurde und die Wirtschaftspolitik das Ziel verfolgte, die vorhandenen Güter möglichst zum eigenen Vorteil zu verteilen, steigerte das Wirtschaften die politische Konflikthaftigkeit weiter. Denn was zum Vorteil des einen gereichte, konnte nur als der Schaden des anderen wahrgenommen werden.

Entzog sich die Wirklichkeit in zentralen Lebensbereichen der steuernden Intervention von oben und war die Veränderungsrichtung allenfalls angedacht, kaum verwirklicht, so gehorchte die Politik 1797 in weiten Teilen neuen Gesetzmäßigkeiten. Doch auch hier gilt es, jenseits aller Veränderungen die Kontinuitätslinien nicht zu übersehen.

1733 wie 1797 (und man darf hinzufügen, wie noch lange im 19. Jahrhundert) waren die dynastischen Fürstenstaaten Europas der zentrale Bezugspunkt der Innen- wie der Außenpolitik. Dies bedeutete im Innern, daß trotz aller ‘demokratischen Gesinnung’ selbst in den 1790er Jahren der Herrschaftsantritt eines württembergischen Regenten von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung gefeiert wurde, als habe es die Infragestellung des dynastischen Prinzips im revolutionären Frankreich überhaupt nicht gegeben. Es hieß aber auch, daß die europäische Staatenwelt ebenso wie die dem Reichsverband zugehörigen Territorialstaaten ihr Mit-, Neben- und Gegeneinander wie ehedem nach den Spielregeln eines in den Dynasten personalisierten Staatsverständnisses ausgestalteten. Neue politische Verbindungen wurden durch Heiraten untermauert, was, ging die politische Koalition in die Brüche, des öfteren mit einem hohen menschlichen Tribut der beteiligten Personen bezahlt werden mußte; was aber, aus umgekehrtem Blickwinkel betrachtet, vor allem Frauen dazu zwang, der Staatsräson wegen in Lebenssituationen zu verharren, die sie persönlich nicht befriedigen konnten. Doch nicht nur individuelle Lebensschicksale adliger Dynasten wurden durch diesen Grundsatz alteuropäischer Politik berührt, sondern das Leben ganzer Völker. Denn nach wie vor boten Erbansprüche den besten Legitimationsgrund, politische Interessen militärisch zur Geltung zu bringen. So war das 18. wie schon das 17. Jahrhundert das Jahrhundert der sogenannten Erbfolgekriege. Die Konfrontation mit dem militärisch expandierenden revolutionären Frankreich (nach 1792), das den Krieg zu einer nationalen Notwendigkeit erklärte und ideologisch rechtfertigte, kündete indes schon vom Neuen im Alten.

Die zweite Kontinuitätslinie, die das ausgehende 18. Jahrhundert mit seinen Anfängen gemein hat, verweist auf die Praxis der Herrschaftsausübung. Der Dynast und seine Helfer, wie sie ihm vor allem in seinem Behördenapparat und Militär zur Seite standen, waren, allen entgegengesetzten absolutistischen Bekundungen zum Trotz, nicht in der Lage, die Macht im Staatswesen an einem Punkt zu konzentrieren. Herrschaft konnte nur in einem wie auch immer gearteten Konsens mit den bevorrechteten Gruppen des Landes ausgeübt werden, das heißt in der Regel der Adel, in Württemberg aber die bürgerliche Führungsschicht der Ehrbarkeit. Die sich aus mannigfachen Wurzeln speisende „ständisch-korporative Renaissance“ (Press) des 18. Jahrhunderts zementierte diesen Tatbestand und noch die Französische Revolution begann als Aufstandsbewegung gerade der bevorrechteten Gruppen.

So ordnet sich die Entwicklung in Württemberg, die die in der Landschaft politisch zusammengefaßte Ehrbarkeit im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einem nie dagewesenen Maß an politischer Gestaltungsfähigkeit führte, in einen größeren Kontext ein und weist zugleich über diesen hinaus. Nicht die fortdauernde ständische Mitsprache, sondern deren Ausmaße im württembergischen Gemeinwesen sind ungewöhnlich und wurzeln vorrangig in der Konfessionsverschiedenheit von Herr und Land in den Jahren 1733–1797. So waren es in erster Linie die politischen Implikationen, die der Glaubensverschiedenheit noch im Zeitalter des Toleranzgedankens reale Wirkmächtigkeit verliehen. Aus den reichsrechtlichen, den Konfessionsdissens betreffenden Bestimmungen des Westfälischen Friedens erwuchs die Notwendigkeit, das landesherrliche Kirchenregiment eines Fürsten, der nicht dem gleichen Glauben anhing wie sein Land, zu regeln. Diesen Zwang nutzte die württembergische Ehrbarkeit geschickt, um den katholischen Herzog Carl Alexander in den sogenannten Religionsreversalien eine Herrschaftsvereinbarung unterschreiben zu lassen, die ihre innerterritoriale Position entscheidend verbesserte. Der bereits zuvor existente informelle Einfluß auf die wichtigste herzogliche Regierungsbehörde, den Geheimen Rat, wurde nun rechtlich fixiert und dessen Position zugleich konsolidiert. Überdies gelang es, die stets beanspruchte, aber auch immer umstrittene landschaftliche Kontrolle des Kirchengutes auszudehnen. Wer aber – neben dem den Ständen traditionell zukommenden Steuerbewilligungsrecht – das Kirchengut kontrollierte, dessen jährliche Überschüsse sich in etwa auf die Hälfte des herzoglichen Jahresbudgets beliefen, der verfügte über die Macht im Gemeinwesen.

Doch schon die Regierungszeit Herzog Carl Alexanders führte den Landständen vor Augen, daß die rechtliche Verbesserung ihrer Position nicht hinreichte, dem absolutistischen Streben des Landesherrn entgegenzuarbeiten. Sollte die herrschaftlich-ständische Absprache mehr wert sein als das Papier auf dem sie stand, so mußten Dritte zur Absicherung gewonnen werden. Diese Erkenntnis führte in den Jahren nach 1737 zu einer aktiven landschaftlichen Reichspolitik und in den 1790er Jahren, als der Reichsverband in seiner altüberkommenen Form de facto schon aufgehört hatte zu existieren, zu einer aktiven Frankreichpolitik. Daß die Landschaft in der Frage ihrer politischen Selbstbehauptung so ungewöhnlich erfolgreich war, hat sie – ihrem in der Geschichtsschreibung kursierenden Negativimage zum Trotz – partiell ihren eigenen Anstrengungen zuzuschreiben, in noch höherem Maße aber den von ihr nicht zu beeinflussenden Rahmenbedingungen ihres politischen Tuns. Machtpolitisch motiviert und, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen, in ihren Zielsetzungen gleichgerichtet, stützten beide deutschen Großmächte des 18. Jahrhunderts, Österreich und Preußen, die innerterritoriale Position der Landschaft: Österreich, um zu verhindern, daß sich der württembergische Herzog zu einem „Herzog in Schwaben“emporschwingt und damit den eigenen Machtprätentionen in Süddeutschland hinderlich wird; Preußen, um seinen süddeutschen Einfluß aufrechtzuerhalten, vor allem aber um einer allzu pro-kaiserlichen Reichspolitik der württembergischen Herzöge vorzubeugen, respektive gegebenenfalls entgegenarbeiten zu können. Bedurfte die Intervention des Kaisers als Reichsoberhaupt in innerwürttembergische Belange keiner Rechtfertigung, so konnte Friedrich II. sein Eingreifen nur mit seinem Status als Schutzmacht der protestantischen Landesuntertanen legitimieren. Die Spielregeln des Reichsverbandes zwangen den Agnostiker Friedrich II. konfessionell zu argumentieren, um politisch handeln zu können und – umgekehrt – die Landschaft, sich zur protestantischen Bastion zu stilisieren. In den Zwängen des Diskurses, weniger in der mangelnden Einsichtsfähigkeit, wurzelt zu nicht unerheblichen Teilen die – oft mit erhobenem Zeigefinger konstatierte – Skepsis der landschaftlichen Repräsentanten gegen aufklärerisches Gedankengut. Denn eine geistige Bewegung zu unterstützen, die sich in Deutschland zwar nicht den areligiösen, aber doch den akonfessionellen Bürger auf die Flagge geschrieben hatte, hätte bedeutet, sich selbst von der potentiell wirkmächtigsten Unterstützung, die man zu gewärtigen hatte, abzuschneiden.

Wie nötig die Landschaft Unterstützung hatte und wie schwach sie trotz aller Machtansprüche war, ließ die napoleonische Ära deutlich werden. Nun wurde offenkundig, daß mit dem Ende der alteuropäischen Ordnung auch die altständischen Landstände am Ende ihrer politischen Logik angekommen waren. Sie wurden zerrieben von der Aporie, als konstitutiver Bestandteil der Privilegiengesellschaft deren Grundlagen in Frage stellen zu müssen, um ihr Handeln zu rechtfertigen. Die absolutistischen Bestrebungen der Landesherrn zwangen die Stände zu einer sich modernisierenden Legitimation und Selbstdarstellung: In den Religionsreversalien firmierte die Landschaft erstmals als „Corpus repraesentativum“. Die sich aus diesem Zwang für die Landstände ergebenden unauflösbaren Widersprüche illustriert die Geschichte des sogenannten „Reformlandtages“ (1797–1799) in Württemberg aufs trefflichste. Dennoch wäre es falsch, wenn man aus diesem Umstand den Schluß ziehen würde, daß das ständische Wesen nur einer untergehenden Zeit angehörte und keine Impulse für die Ausgestaltung der politischen Ordnung des 19. Jahrhunderts bereitgestellt hätte. Gerade die württembergische Geschichte erlaubt es bei der Betrachtung der Geschichte des Parlamentarismus, neben allen Neuansätzen des 19. Jahrhunderts, die Kontinuitätslinien nicht aus den Augen zu verlieren.

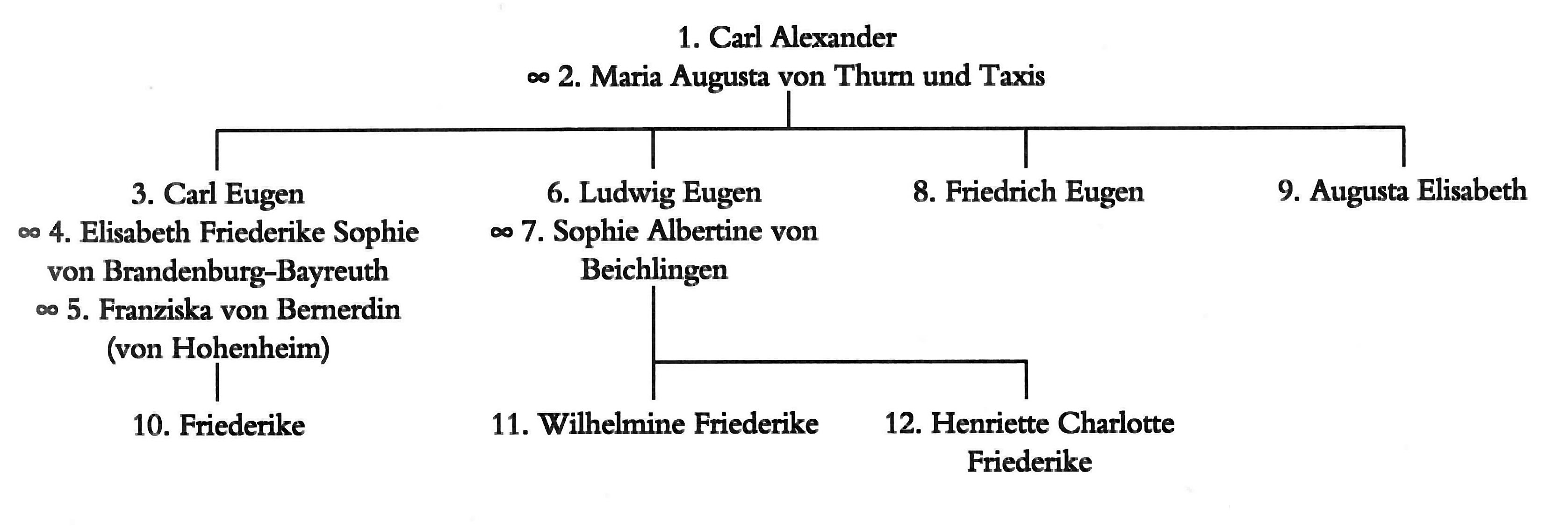

Die bisherigen Ausführungen dürften deutlich gemacht haben, wie wenig die Geschichte von Haus und Land Württemberg im 18. Jahrhundert aus der württembergischen Binnenperspektive interpretiert werden kann, wie notwendig es ist, eine die deutsche und europäische Geschichte integrierende Perspektive wenigstens anzudeuten. In den vierundsechzig Jahren, in denen die katholischen Herzöge Carl Alexander, Carl Eugen, Ludwig Eugen und Friedrich Eugen Württemberg regierten, vollzogen sich dramatische Veränderungen. Es entstand nicht nur die – auch noch für die Geschichte des internationalen Mächtesystems im 19. Jahrhunderts konstitutive – europäische Pentarchie als Gleichgewichtssystem der fünf europäischen Großmächte (England, Frankreich, Österreich, Preußen und Rußland), sondern auch das nahezu eintausendjährige Heilige Römische Reich deutscher Nation befand sich als politischer Ordnungsrahmen der Mitte Europas in rasanter Auflösung.

Krieg – in neunzehn der vierundsechzig Jahre wurde, die österreichischen Türkenkriege nicht einbezogen, vom Reich, einem oder mehreren seiner Mitgliedsstände Krieg geführt –, Tauschpläne und die Teilungen Polens, die dessen staatlicher Existenz ein Ende setzten, waren die mit der Ausformung des europäischen Staatensystems einhergehenden Begleiterscheinungen. Diese Entwicklung berührte Württemberg als drittrangige Macht zwar nicht unmittelbar, aber doch mittelbar: einerseits, weil es galt, der äußeren Bedrohung des Landes, die bis 1756 und nach 1792 vor allem von Frankreich ausging, vorzubeugen; andererseits, weil die machtpolitischen Verwerfungen den württembergischen Regenten die Möglichkeit boten, als Bündnispartner der Großmächte, so ihr Selbstbild, de facto aber eher als deren Subsidienempfänger, am Kampf um Macht und Einfluß teilzuhaben. Finanzmittel aber waren Vorbedingung, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, für den defensiven wie den offensiven Umgang mit den von außen kommenden Herausforderungen, die somit geradewegs auf die innere Politik zurückwirkten.

Viel direkter war das Herzogtum Württemberg als eines der gewichtigeren Mitglieder des Reiches von der grundsätzlichen, mit dem Aufstieg Preußens zur Großmacht einhergehenden Strukturveränderung des Reichsverbandes betroffen, der in der Forschung als deutscher Dualismus bezeichnet wird. Als die Hohenzollern (endgültig) nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 als zweite in europäischen Dimensionen handlungsfähige Dynastie des Reiches neben die Habsburger traten, beschleunigte sich eine Entwicklung, die bis in die 1720er Jahre zurückreicht, dramatisch – machtpolitisches Gewicht und verfassungspolitische Machtverteilung im Reichsverband klafften immer weiter auseinander. Das Reich als politische Ordnungsform wurde immer unvereinbarer mit den ehrgeizigen Machtansprüchen der mittelgroßen fürstlichen Territorialstaaten, vor allem aber mit der Machtstellung Preußens. Als sich König Friedrich Wilhelm II. von Preußen mit dem Friedensschluß zu Basel 1795 endgültig auf die norddeutsche Hegemonialzone Preußens beschränkte und damit das Reich handelnd preisgab, zog er die Konsequenzen aus den Erfahrungen seines Onkels. Alle Bestrebungen Friedrichs II., das Reich dauerhaft gegen seinen österreichischen Opponenten ins Schlepptau seiner europäischen Großmachtpolitik zu nehmen, scheiterten: Sie fingen an mit einer aktiven Reichspolitik als Schutzmacht der Protestanten in den 1750er Jahren, ergänzt um Pläne einer bündischen Organisation der Reichsfürsten an seiner Seite vor dem Siebenjährigen Krieg (1756–1763). Sie setzten sich fort in seinem dezidierten Engagement für die württembergischen Landstände in den 1760er Jahren, das der Reichsöffentlichkeit die Auswirkungen der neu gewonnenen Machtstellung Preußens demonstrieren sollte, aber mit dem Gegenteil, der Befestigung des kaiserlichen Einflusses in Württemberg, endete. Sie führten schließlich 1785 dazu, daß Friedrich II. mit dem Fürstenbund zwar die österreichischen Machtambitionen in Süddeutschland, das sind die Pläne Josephs II., die Österreichischen Niederlande gegen Bayern zu tauschen, konterkarieren, aber selbst jetzt nicht über seine als „negative Reichspolitik“ (Press) apostrophierte Blockadepolitik hinausgelangen konnte. Als das sogenannte Alte Reich zu Beginn der 1790er Jahre mit dem revolutionären Frankreich konfrontiert wurde, hatte die Erfahrung der vergangenen dreißig Jahre alle Politiker der politisch potenteren Reichsstände gelehrt, daß die altüberkommenen Formen politischen Handelns nicht mehr weitertrugen. Der rasche Zusammenbruch des Reichs, der aus der Neigung der gewichtigeren Mitglieder des Reichsverbandes erwuchs, sich – dem Vorbild der beiden deutschen Großmächte folgend – ohne Rücksicht auf das übergeordnete Ganze mit Frankreich zu arrangieren, ist vor diesem Hintergrund folgerichtig. Daß das Nachdenken über das Reich, heute mit den Schlagworten Reichspatriotismus und beginnendes Nationalbewußtsein umrissen, gerade in dem Moment einsetzte, als das seit langen Zeiten Selbstverständliche aufhörte, selbstverständlich zu sein, ist kein Zufall. Bevor jedoch diese Reflexionen mehr sein konnten als ein Nach-Denken, als eine rückwärtsgewandte Utopie, bedurfte es der fundamentalen Umgestaltung der politischen Landkarte, die, daran konnte kein Zweifel mehr bestehen, unabwendbar war, als 1797 der letzte der katholischen Herzöge Württembergs starb.

Literatur

- Heinz Duchhardt, Das Zeitalter des Absolutismus, München 1989.

- Elisabeth Fehrenbach, Vom Ancien Régime zum Wiener Kongreß, München 21986.

- Walter Grube, Der Stuttgarter Landtag 1457–1957. Von den Landständen zum demokratischen Parlament, Stuttgart 1957.

- Olwen H. Hufton, Europe. Privilege and Protest 1730–1789, Brighton 1980.

- Friedrich A. Köhler, Eine Albreise im Jahre 1790 von Tübingen nach Ulm, hrsg. von Eckart Frahm/Wolfgang Kaschuba/Carola Lipp, Bühl-Moos 1984.

- Johannes Kunisch, Absolutismus, Göttingen 1986.

- Horst Möller, Fürstenstaat oder Bürgernation. Deutschland 1763–1815 (Siedler Deutsche Geschichte), Berlin 1994.

- Helmut Neuhaus, Aufbruch aus dem Ancien régime. Beiträge zur Geschichte des 18. Jahrhunderts, Köln u.a. 1993.

- Volker Press, Landtage im Alten Reich und im Deutschen Bund. Voraussetzungen ständischer und konstitutioneller Entwicklungen 1750–1830, in: ZWLG 39 (1980), S. 100–140.

- James J. Sheehan, Der Ausklang des alten Reiches. Deutschland seit dem Ende des Siebenjährigen Krieges bis zur gescheiterten Revolution: 1763 bis 1850, Berlin 1994.

- Günter Vogler, Absolutistische Herrschaft und ständische Gesellschaft, Stuttgart 1996.

- Volksunruhe in Württemberg 1789–1801, Stuttgart-Bad Cannstatt 1991.

- Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte Bd. 1, München 1987.

Biographien

1. Carl Alexander (1684–1737) - Gabriele Haug-Moritz

2. Maria Augusta (1706–1756) - Gabriele Haug-Moritz

3. Carl Eugen (1728–1793) - Gabriele Haug-Moritz

4. Elisabeth Friederike Sophie (1732–1780) - Gabriele Haug-Moritz

5. Franziska (1748–1811) - Gabriele Haug-Moritz

6. Ludwig Eugen (1731–1795) - Gabriele Haug-Moritz

7. Sophie Albertine (1728–1807) - Gabriele Haug-Moritz

8. Friedrich Eugen (1732-1797) - Gabriele Haug-Moritz

9. Augusta Elisabeth (1734–1787) - Gabriele Haug-Moritz

10. Friederike (1750–1751) - Gabriele Haug-Moritz

11. Wilhelmine Friederike (1764–1817) - Gabriele Haug-Moritz

12. Henriette Charlotte Friederike (1767–1817) - Gabriele Haug-Moritz

leobw

leobw