Hohenzollern zu Beginn der Weimarer Republik

Florian Brückner, Universität Stuttgart

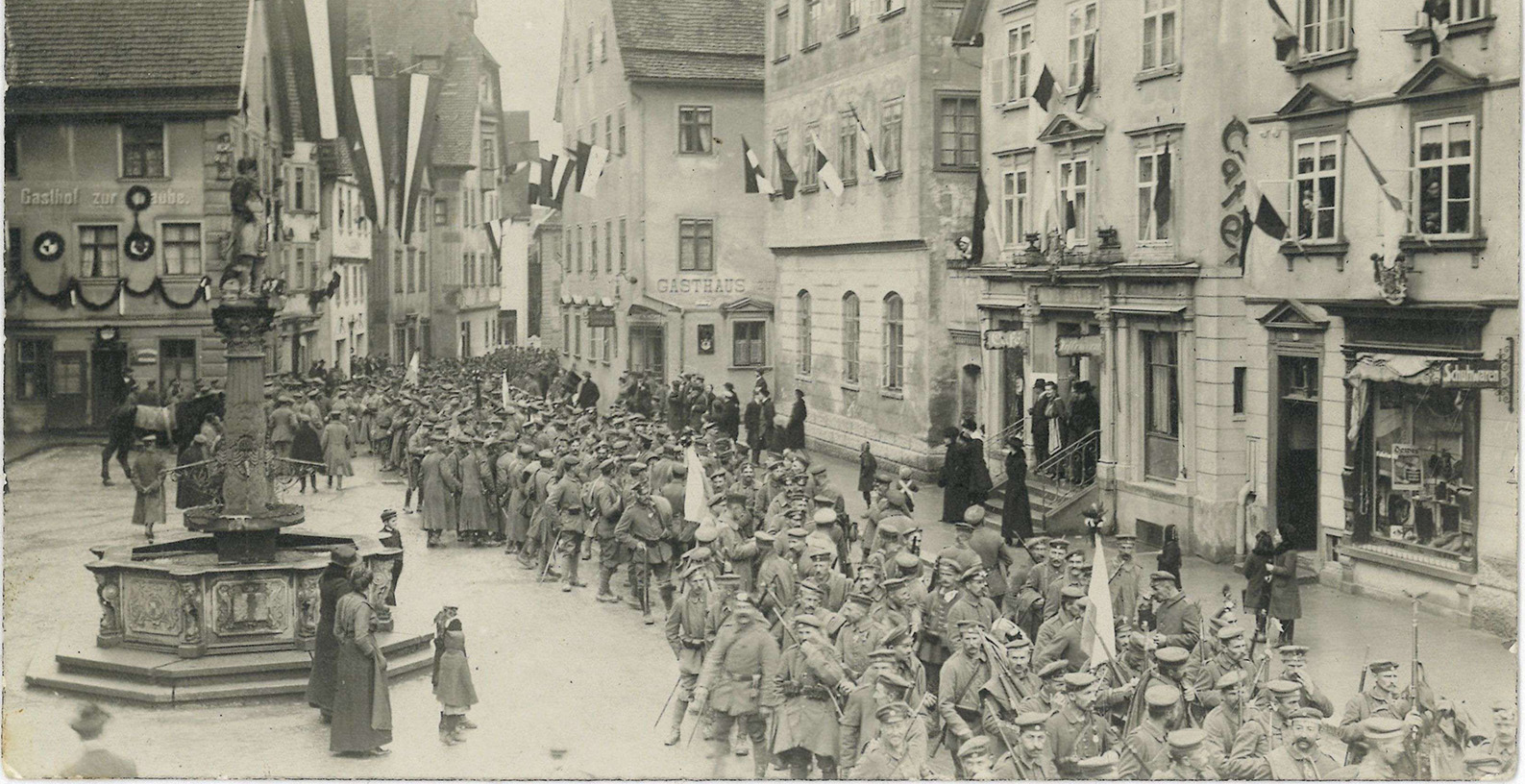

Kriegs-Heimkehrer in der Fürst-Wilhelm-Straße, vor dem Rathaus, Sigmaringen, 1918/19, (Quelle: Landesarchiv BW, StAS Sa T 1 Sa 74 160)

Einführung

Die Hohenzollernschen Lande setzten sich seit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1806 bis zum Untergang des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg 1945 als administrativer Block der Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen zusammen. Seit 1850 gehörte der Regierungsbezirk zu Preußen. Vom nördlichen Bodenseebecken in der Altgemeinde Oberndorf über das Neckartal im Osten des Schwarzwaldes zog er sich über 120 km entlang einer Breite von 30 km und beinhaltete die Enklaven Mägerkingen, Bronnen und Hausen sowie die in den Nachbarländern Baden und Württemberg gelegenen Exklaven Achberg, Beuron-Bärenthal, Langenenslingen-Billafingen, Igelswies, Thalheim und Wilflingen. Hauptstadt der Provinz war Sigmaringen.

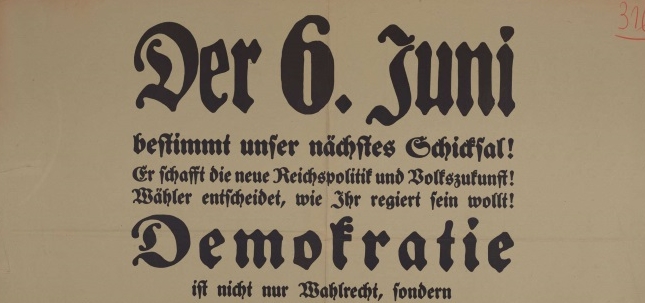

Politisch verfügte der Regierungsbezirk im demokratischen Aufbau sowohl im preußischen Staatsrat als auch im preußischen Landtag über Delegierte, wobei es vor allem Persönlichkeiten der katholischen Zentrumspartei waren, die in der protestantischen Hauptstadt die Interessen des Landes vertraten. Eine Vertretung durch Bauern oder gar sozialdemokratische Repräsentanten verhinderte das Dreiklassenwahlrecht, von dem ausschließlich die Wahlmänner der Zentrumspartei profitierten und das politische Gegner vom Kampf um politische Partizipation und Ämter durch einen rigiden Steuerzensus ausschloss. Besonders stark waren unter den hohenzollerischen Zentrumsabgeordneten Theologen und Juristen vertreten, hier vor allem Richter, die sich ab 1918 in den neuen demokratischen politischen Institutionen engagierten.

Langfristige Auswirkungen der Kriegsniederlage

Aufgrund der engen dynastischen Bindung an das preußische Königshaus hatten sich zahlreiche Einwohner der Hohenzollernschen Lande 1914 zum Militär gemeldet. Mit knapp 20 % hatte der preußische Regierungsbezirk gemessen an den Nachbarländern des Reiches überdurchschnittlich hohe Verluste zu beklagen. Eine den Veteranen nach Kriegsende von Seiten Fürst Wilhelms zugestandene Spende von 2 Millionen Reichsmark war angesichts der hohen Anzahl an Gefallenen ein deutliches Zeichen dafür, dass es zu einem tiefgreifenden sozialen Bruch in der hohenzollerischen Gesellschaft gekommen war. So ist der Weltkrieg an der ‚Heimatfront‘ der Provinz keineswegs als bloß 4-jährige Unterbrechung zu verstehen, sondern dürfte tiefgreifende Radikalisierungsprozesse vorangetrieben haben, durch die langfristig nicht zuletzt die Erfolge der NSDAP im 2. Jahrfünft der Zwanzigerjahre im Regierungsbezirk erklärbar sein könnten.

Kennzeichnend für die letzten Jahre des Weltkriegs in den Hohenzollernschen Landen war zudem die Beteiligung der Zentrumsabgeordneten an der Friedensresolution 1917, die vom deutschen Reichstag am 19. Juli angenommen wurde und einen Verständigungsfrieden zur Beendigung des Ersten Weltkriegs zum Ziel hatte. Treibende Kraft in Hohenzollern war hier der Reichstagsabgeordnete Dr. Emil Belzer. Er übte als Führungspersönlichkeit des Zentrums im deutschen Parlament dezidierten Einfluss im Sinne der regionalpolitischen Interessen des Regierungsbezirks aus und war in den Weltkriegsjahren im Präsidium des Reichstags als Schriftleiter tätig. Im Regierungsbezirk selbst saß Belzer seit 1899 im Kommunallandtag – dem Parlament des Hohenzollerischen Landeskommunalverbandes, – wirkte hier von 1902 bis 1918 als stellvertretender Vorsitzender und begleitete schließlich als Regierungspräsident 1919 bis 1926 den entscheidenden Übergang von der Monarchie zur Republik. Belzer zeichnete wesentlich für die Transformationsprozesse und interessenspolitischen Verhandlungen des Zentrums mit den parteipolitischen Konkurrenten in Württemberg verantwortlich, dessen Wahlkreis der Regierungsbezirk durch eine Wahlrechtsreform auf Reichsebene zugeschlagen worden war. Hier verhandelte er mit württembergischen Zentrumshonoratioren wie Adolf Gröber oder – in der Weimarer Republik besonders prominent – Matthias Erzberger. Zu den konkreten Ergebnissen dieses langjährigen intensiven Austauschs gehörte etwa die Zustimmung zu einer Friedensresolution, die Belzer angesichts einer absehbaren Kriegsniederlage in seiner Zentrumsfraktion einholte und die er 1917 in die Friedensresolution des Reichstags einbrachte, die neben Katholiken vor allem von Liberalen und Sozialdemokraten initiiert und getragen wurde. Dieses Engagement sollte zahlreichen Initiatoren in der Weimarer Republik den Vorwurf des „Dolchstoßes“ einbringen, d.h. des Vorwurfs, pazifistische Fraktionen der ‚Heimatfront‘ hätten die deutsche Front mit Friedensbekundungen und Munitionsstreiks hinterrücks verraten und den militärischen Sieg verhindert. In Hohenzollern sollte dieses Pseudoargument 1923 zu einem signifikanten Bruch zwischen dem hohenzollernschen Fürstenhaus und der demokratischen Regierungsgewalt Belzers führen.

Zwischen staatlicher Autonomie und territorialer Einverleibung 1918-1923

Als Wilhelm II. im Oktober 1918 ins niederländische Exil in Spa floh, stellte sich auch für die Hohenzollernschen Lande die existenzielle Frage nach dem Weiterbestehen dieses territorial aufs engste mit der untergegangenen Dynastie verflochtenen Verwaltungsraums. Die administrative und politische Verstrickung der Hohenzollernschen Lande mit dem preußischen Kernland hatte von je her immense Verwaltungskosten mit sich gebracht, sodass es bereits 1909 in der „Kommission für die Reform der gesamten Verwaltung“ zu Überlegungen gekommen war, ob eine Einverleibung des Regierungsbezirks in eine der großflächigeren Provinzen – hier konkret: in die Rheinprovinz oder in die Provinz Hessen-Nassau, Koblenz oder Wiesbaden – nicht finanzielle Vorzüge hätte. Verschwanden solche Überlegungen zunächst in den Aktenschränken gutachterlich tätiger Verwaltungsbeamter, wurden die Hohenzollernschen Lande während der Weltkriegsjahre zum territorialen Spielball innerdeutscher Annexionsbestrebungen, im Zuge derer die Hohenzollernschen Lande als Kompensationsforderung mancher Länder für externe Gebietsgewinne Preußens gehandelt wurden. Die Kriegsniederlage im November 1918 bereitete jedoch auch solchen territorialen Planspielen ein Ende.

Als gravierender stellte sich dagegen der Untergang der Monarchie dar, der im Winter 1918/1919 die grundsätzliche Frage nach dem staatlichen Fortbestehen des Regierungsbezirks hervorrief, wobei die weiteren Überlegungen bezüglich der staatsrechtlich instabil gewordenen Hohenzollernschen Lande fortan nicht mehr auf die legitimationsspendende Legende vom „Kaiser-Stammland“ zu rekurrieren vermochten, aus der sich die monarchische Territorialherrschaft seit Mitte des 19. Jahrhunderts gespeist hatte.

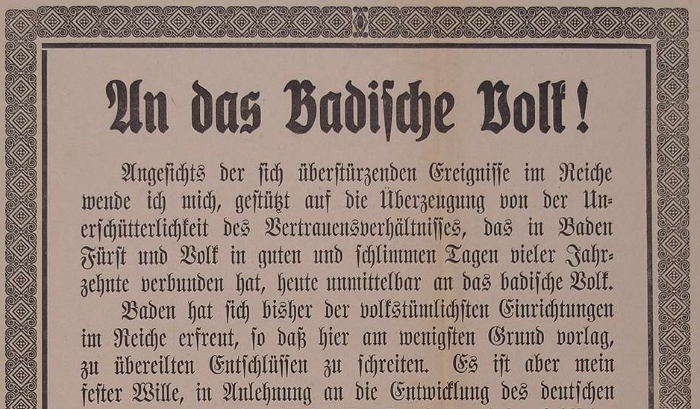

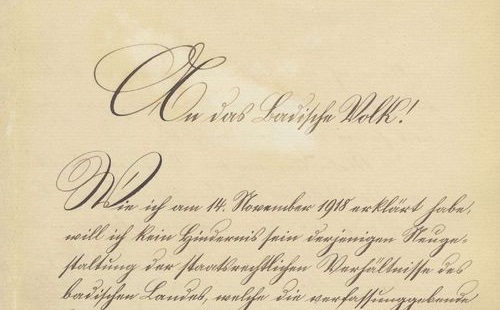

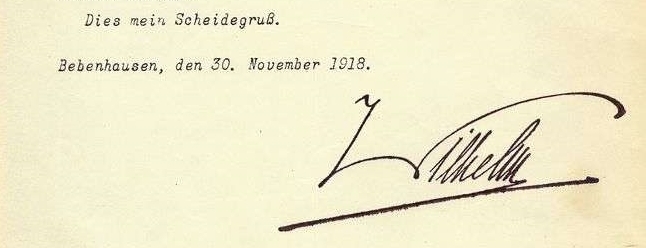

Im prekären Übergangsprozess des gesamten Reiches gingen die Hohenzollernschen Lande 1918 zunächst in den neu entstehenden Freistaat Preußen über. Doch wurden auch in den Hohenzollernschen Landen im Zuge der ganz Europa erfassenden territorialen Neuordnung Forderungen nach staatlicher Autonomie laut: „Mit dem Aufhören der hohenzollerischen Herrschaft in Preußen ist das ideale und geistige Band zwischen Hohenzollern, dem Stammland des Königs, und Preußen zerschnitten. Wir Hohenzollern müssen beim Neuaufbau des Reiches Anschluss an süddeutsche Verhältnisse, an unser schwäbisches Volkstum finden. Denn wir gehören nicht zum Norden, wir gehören zum Süden Deutschlands.“ Mit diesen Worten artikulierte etwa der Parlamentsdelegierte des Kreises Hechingen, Friedrich Wallishauser, während der ersten Tagung des Kommunallandtages eine nach dem militärischen Untergang weit verbreitete Auffassung.

Die Landesliebe für Preußen erschien in diesem Dictum erloschen – der Wunsch nach einem Verbleib in der administrativ-politischen Zugehörigkeit zu Preußen fand sich in der provinziellen Öffentlichkeit sowie unter dem jüngsten Eindruck der Kriegsniederlage nur selten artikuliert. Doch wo sich ein solcher Wunsch ausgedrückt fand, stellten sich diesen die lokalpatriotischen Forderungen nach einer ortsnäheren Bindung an den deutschen Südwesten entgegen, wie sie etwa ein aus der Rätebewegung im Regierungsbezirk entstehender Bauernrat hervorbrachte, dessen 800 Angehörige Mitte November 1918 nach Hechingen marschierten und vor dem Oberamtsgebäude die Parole ausgaben: „Fort mit den Preußen! Ra mit dem 'schwarzen Vogel'!“ Auf diese Weise waren die grundstürzenden Wogen der Novemberrevolution 1918 auch in die Hohenzollernschen Lande geschwappt.

Um weitergehende Ausschreitungen der Bevölkerung in den Hohenzollernschen Landen zu vermeiden, wandten sich Kommunalpolitiker des Zentrums und der Fortschrittspartei am 13. November 1918 an Fürst Wilhelm, den Chef des fürstlichen Hauses in Hohenzollern, und bewegten ihn dazu, fürstliche Prärogative sowie finanzielle Einnahmen abzutreten, um einem bewaffneten Einmarsch des Bauernrats in das Sigmaringer Schloss entgegenzuwirken. Eben jene Delegation überzeugte den Fürsten im Sinne weiterer Deeskalation ebenfalls zu jener bereits erwähnten Spende von 2 Millionenen Reichsmark für Kriegsinvalide. Entsprechend der vorrangig bäuerlich und besitzbürgerlich geprägten Gesellschaftsstruktur der Hohenzollernschen Lande sowie der damit verbundenen Absenz einer revolutionär eingestellten Arbeiterschaft, kam es in Hohenzollern jedoch öffentlich zu keinerlei nennenswerten Ausschreitungen, wenngleich die Angst vor Szenarien ähnlich wie in der Hauptstadt weiterhin groß blieb.

Erstaunlicherweise erschien das staatliche Verhältnis Hohenzollerns gegenüber Preußen jedoch derart prekär, dass hohenzollerische Mandatsträger sogar der Wahl zur konstituierenden preußischen Landesversammlung am 26. Januar 1919 fern blieben. Doch hatten sich bis zum April 1919 in Berlin die vom kommunistischen Spartakus-Bund entfachten revolutionären Unruhen soweit zerschlagen, dass Vertreter des Hohenzollernschen Kommunallandtags zu dem Schluss kamen, „daß keine Veranlassung besteht, sich von Preußen loszusagen“. Als Ergebnis dieses noch nicht endgültig beschlossenen Verzichts, sich vom preußischen Mutterland zu lösen, folgte am 1. Juni 1919 konsequenterweise die Wahl Emil Belzers in die verfassungsgebende preußische Landesversammlung.

Im Zuge dieser prekären territorialstaatlichen Kontinuität bei gleichzeitiger Parlamentarisierung des politischen Systems erfolgten auf der sogenannten „Gründonnerstagssitzung“, der Tagung des Landesausschusses am 17. April 1919, weitere staatsrechtliche Überlegungen, die im Verbund mit einem Abgesandten des preußischen Innenministeriums, mit Delegierten der Sigmaringer Regierung sowie Interessenvertretern wirtschaftlicher und politischer Einrichtungen angestellt wurden. Der auf dieser Tagung gewonnene staatsrechtliche Konsens verdichtete sich in der Deklaration des Ministerialdirektors Dr. Meister, der darauf hinwies, dass das preußische Mutterland keineswegs bereit sei, „Hohenzollern durch Weggabe an andere Bundesstaaten zu entäußern; es abzuschütteln, etwa als eine Last“. Bis auf eine Enthaltung stimmten insgesamt 12 anwesende Delegierte für den weiteren staatsrechtlichen Verbleib Hohenzollerns beim preußischen Kernland. Die Entschlüsse dieser zukunftsweisenden Abstimmung kommunizierte Belzer in den folgenden Tagen dem Kommunallandtag als Denkschrift, die folgendes 5-Punkte-Programm beinhaltete: „1. Die Unteilbarkeit Hohenzollerns wird verlangt. 2. Beim Zustandekommen einer Republik Großschwaben wird sich Hohenzollern nicht entziehen können. 3. Es besteht keine Veranlassung, sich von Preußen zu trennen. 4. Das Volk soll gehört werden. 5. Auch bei einer Vereinigung mit anderen Staaten soll der Kommunalverband bestehen bleiben.“ So stimmte der Kommunallandtag am 28. September 1919 den Entschlüssen der „Gründonnerstagssitzung“ zu.

Verblieb Hohenzollern auf diese Weise staatsrechtlich im Staatsgebiet Preußens, verfügte der im Zuge der Revolution in Berlin konstituierte Rat der Volksbeauftragten am 30. November 1918 auf Reichsebene über eine neue Wahlordnung. Hohenzollern ging infolgedessen im Wahlkreis Württembergs auf und wurde an diesen angeschlossen. Die Einführung des demokratischen Verhältniswahlrechts machte es im Zuge des wahlrechtlichen Anschlusses Hohenzollerns an Württemberg hinsichtlich der Aufstellung von Kandidatenlisten erforderlich, dass sich Kandidaten Hohenzollerns mit ihren württembergischen Nachbarn über die jeweilige Platzierung besagter Kandidaten einigten. Dieser Aushandlungsprozess parteipolitischer Personalien mündete in einem Zusammenschluss hohenzollerischer und württembergischer Parteien. Hohenzollern ging daher aus den Entscheidungen dieses Revolutionsgremiums eindeutig als Verlierer hervor, hatte es bis dato stets einen der 397 Delegierten in den Reichstag entsenden können, einen Direktkandidaten also, der im parteipolitischen Verschmelzungsprozess mit Württemberg verloren ging.

Hinsichtlich der wahlrechtlichen Einordnung Hohenzollerns auf preußischer Landesebene sowie der anstehenden Wahlen ins preußische Abgeordnetenhaus, den Preußischen Landtag, wurde Hohenzollern dem Wahlkreis Koblenz-Trier zugeschlagen. Aufgrund der auch in diesem Wahlkreis vorherrschenden politischen Dominanz der Zentrumspartei standen und fielen die Aussichten auf einen erfolgversprechenden Kandidatenplatz mit der katholischen Zustimmung. So ging durch die Demokratisierung bzw. durch die im Zuge der politischen Umwälzungsprozesse sich ergebenden grundstürzenden Veränderungen auch auf Landesebene die unmittelbare Fühlungnahme der hohenzollerischen Wähler zu den politischen Institutionen in Berlin verloren. Andererseits führte die mittelbare Zwischenschaltung in den Wahlkreis Koblenz-Trier zu einer verhältnismäßigen Emanzipation von eben jenen Berliner Parlamenten, sodass sich der Kommunallandtag in der Position einer vergleichsweise selbständigen Landesvertretung wiederfand. Gleichwohl wurde es den Hohenzollernschen Landen weiterhin eingeräumt, den preußischen Staatsrat mit einem eigenen Delegierten zu bestücken, sodass die politischen Kontakte nicht vollends gekappt wurden. Der Kommunallandtag entsandte ebenfalls einen Landesdelegierten an den preußischen Staatsrat, wenngleich es diesem Delegierten überaus schwer fiel, politischen Einfluss zu nehmen, da der preußische Staatsrat, dieses Repräsentativorgan der Provinzen, hinsichtlich Legislative und Administration nur über verschwindend geringe Mitbestimmungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume verfügte.

Blieb somit eine Vernetzung der Hohenzollernschen Lande mit Preußen weiterhin bestehen, existierten auf Landesebene doch weiterhin Ambitionen Badens und Württembergs, sich den Regierungsbezirk territorial einzuverleiben. In Nationalversammlung und Reichsinnenministerium zeichnete sich jedoch ab, dass sich weder Baden noch Württemberg die Hohenzollernschen Lande ohne weiteres zuzuschlagen vermochten, was Hoffnungen des Kommunallandtags entgegenkam. Die aus dem Reichsinnenministerium hervorgehende „Zentralstelle für die Neugliederung des Reiches“ schob den Ambitionen der beiden Länder daher früh einen Riegel vor. Gleichzeitig zeigte es sich allerdings bereit, die Hohenzollernschen Lande im Rahmen der Konstituierung eines Landes Großschwaben ziehen zu lassen.

Doch noch vor der ersten konstitutiven Sitzung der Zentralstelle im Herbst 1920 kühlten sich die begeisterten, für ein Land Großschwaben hin glühenden Gemüter deutlich ab. Belzer, der im Herbst 1919 Regierungspräsident des Kommunallandtags geworden war und die Hohenzollernschen Lande in der Zentralstelle vertrat, erachtete „das dauernde Verbleiben Hohenzollerns beim Mutterland als ausgeschlossen, als fortschrittshemmend und finanziell schwer haltbar.“ Belzer sah lediglich zwei Chancen für den autonomen politischen und administrativen Erhalt der Hohenzollernschen Lande: Entweder die Einverleibung durch Württemberg oder die Konstituierung eines Landes Großschwaben. Belzer war insbesondere der Ansicht, dass sich in einem Plebiszit, in dem über die staatsrechtliche Zugehörigkeit der Hohenzollernschen Lande entschieden würde, bis auf wenige altpreußische Stammeliten, eine „Mehrheit für den Einschluss in Großschwaben aussprechen“ würde. Belzer ahnte jedoch bereits, dass es zu einer solchen Volksabstimmung nicht kommen würde. Eine Einverleibung innerhalb Württembergs sah Belzer ebenfalls mit Skepsis, da die allgemeine Stimmung in den Hohenzollernschen Landen dem nicht wohlgesonnen sei. Zwar ergäben sich gerade aus der wirtschaftlichen Prosperität Württembergs, die in der Bevölkerung Hohenzollerns durchaus auf Bewunderung stieß, aussichtsreiche Anschlussmöglichkeiten; dennoch, so Belzer, „dürfte das große Misstrauen und damit die Ablehnung des Anschlusses nur dann beseitigt werden können, wenn Württemberg vor der Abstimmung die bestimmtesten Garantien für die Hohenzollern zu belassenden Behörden und Institutionen und Sonderrechte geben würde.“ Hinsichtlich eines Anschlusses an Baden erachtete Belzer „nicht am wenigsten auch aus konfessionellen Gründen“ die Stimmung als „viel freundlicher.“ Dennoch sei man sich in der Bevölkerung im Klaren darüber, dass gerade der geographische Anschluss „des weitaus größten Teils des Landes dorthin durch seine Lage unmöglich ist, und dass die Verbindung eines Teils mit Baden, den Wunsch des Zusammenbleibens, der ein übergroßer ist, zerstören würde.“ Belzer hielt diese Ausführungen in einem Gutachten fest, in dem er sich summa summarum gegen eine Veränderung des staatsrechtlichen status quo Hohenzollerns und damit für einen Verbleib bei Preußen aussprach.

Baden und Württemberg verhielten sich hinsichtlich dieser Anschlussfrage bzw. ihrem potentiellen Zusammengehen mit Hohenzollern zur Konstituierung eines Landes Großschwaben keineswegs passiv. Wo Württemberg hinsichtlich eines Anschlusses zurückhaltende Offenheit signalisierte, versuchten die politisch Verantwortlichen in Baden, die Einverleibung des hohenzollernschen Südens, hier insbesondere der Stadt Sigmaringen aktiv zu forcieren. Daher blickte man in Baden mit besonderer Beunruhigung auf das Gutachten Belzers und betrieb fortan eine rigide Blockadepolitik gegenüber allen weiteren Gesprächen, die einen Zusammenschluss von Württemberg, Baden und Hohenzollern zum Ziel hatten. Derartige Pläne erledigten sich schließlich endgültig mit dem Votum des preußischen Delegierten in der Zentralstelle, der im Anschluss an Belzers Ausführungen zu Protokoll gab, dass ein Ausscheiden der Hohenzollernschen Lande aus dem preußischen Kernland nur zustimmungsfähig sei, wenn der von Belzer favorisierte Plan realisiert werden würde, nämlich die Integration des Regierungsbezirks in ein Land Großschwaben. Damit bezogen sich auch diese Ausführungen, wie schon Belzers, auf die Volksstimmung in Hohenzollern, der gemäß sich die Bevölkerung staatsrechtlich nicht aufzuteilen wünschte.

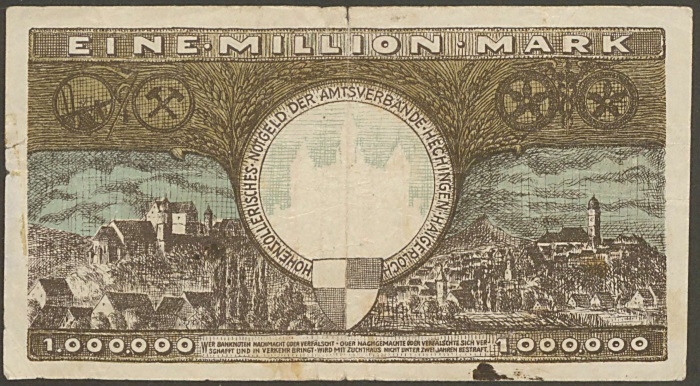

Einen endgültigen Abschluss fanden diese Überlegungen erst 1925, als Preußen eine bereits seit über einem Jahrzehnt geplante Reform der administrativen Strukturen Hohenzollerns vornahm und diese an das regionale Verwaltungssystem des preußischen Kernlandes anglich. Kreise und Landräte Hohenzollerns wurden nach preußischem Vorbild umgeformt, so etwa Hechingen und Haigerloch, Sigmaringen und Gammertingen, die zu den Kreisen Hechingen und Sigmaringen vereinigt wurden. Zum 75. Jubiläum des Anschlusses Hohenzollerns an Preußen 1925 setzte der Vorsitzende des Kommunallandtags, Pfarrer Vogel, mit folgenden Worten einen endgültigen Schlusspunkt unter die langwierige Anschlussfrage Hohenzollerns: „Großschwaben ist ein Traum und wird wohl Traum bleiben ... So bleibt realpolitisch gesehen als beste Lösung das Verbleiben im Verbande des preußischen Staates übrig.“

Die Revolution 1918/19, Rätebewegung und Adelsgesetzgebung

Trotz des Verbleibens der Hohenzollernschen Lande im größten und bis 1932 unter der Regierung Otto Brauns wohl demokratischsten Land der Weimarer Republik, vollzog sich der Übergang von der monarchischen zur republikanischen Staatsform keineswegs ohne Hindernisse. Die Hohenzollernschen Lande hatten sich – darin hat es sich keineswegs von anderen vom monarchischen System kulturell, bildungstechnisch und wirtschaftlich stets geförderten Provinzen unterschieden – stets loyal gegenüber den Kronländern. Von Seiten der Zentrumspartei hatte es in der Region vor 1918 keinerlei Anstöße zu Parlamentarisierungs- und Demokratisierungsprozessen gegeben. Daher ist es durchaus weiter erforschenswert, warum die politisch Verantwortlichen des hohenzollerischen Kommunallandtags mit dem militärischen und dem daraus folgenden politischen Zusammenbruch scheinbar reibungslos an die konstitutionellen Umwälzungsprozesse anknüpften und sich sofort bemühten, Administration und lokale Regierungsinstitutionen bis hinunter auf die Verwaltungsebenen von Oberämtern und Gemeinden an die politische Neuordnung anzupassen.

Dies erscheint umso erstaunlicher, da es – wie bereits erwähnt und bis auf wenige Ausnahmen – nur selten zu fundamentalen Umsturzversuchen im Regierungsbezirk kam. Neben dem kurzlebigen Zusammenschluss lokalpatriotischer Bauern im November 1918, war es am 1. Februar 1919 in Sigmaringen nochmals zu einer politischen Protestkundgebung von bis zu 600 Veteranen und Kriegsinvaliden gekommen, die vorrangig aus den Nachbarländern Hohenzollerns kamen und im Zuge derer es zu Angriffen auf die Schriftleitungen der Hohenzollerischen Volkszeitung sowie des Zentrumsblattes gekommen war. Die Redaktionsräume waren stark beschädigt hinterlassen, ja, sogar dort beschäftigte Journalisten angegriffen worden.

Die Protestierenden hatten mit ihrer politischen Aktion den Versuch unternommen, den Regierungspräsidenten abzusetzen sowie jene Frauen durch Kriegsinvalide zu ersetzen, die in den Kriegsjahren die Verwaltungsposten in den politischen Institutionen übernommen hatten. Allerdings scheiterten sie – dies nochmals ein Zeichen der im Vergleich zur Berliner Hauptstadt verhältnismäßigen Friedfertigkeit – zunächst einmal lediglich an der Tatsache, dass sie den Regierungssitz verriegelt vorfanden. Daraufhin wurde die Kundgebung zum Sitz des Fürsten verlegt, um dort im Verbund mit Angehörigen der Zentrumspartei die bereits erwähnte Summe von 2 Millionen Reichsmark zu verhandeln, bei denen es die Protestierenden hinsichtlich weiterer Forderungen schließlich bewenden ließen. Ein Zeitzeuge, Geheimrat Karl Sauerland, kommentierte: „Weitere geplante und verkündete Gewalttätigkeiten dürften nur dadurch verhindert worden sein, dass die Zeit bis zum Abgang der fahrplanmässigen Eisenbahnzüge, mit denen die meisten der Demonstranten abreisen wollten, nicht mehr reichte“. Zu den in Aussicht gestellten Wiederholungen dieser Aktion kam es nicht, wie auch weitere, insbesondere körperlich geführte Auseinandersetzungen ausblieben.

Dabei hatte es sich bei dieser Protestkundgebung keineswegs um eine spontane Aktion gehandelt, die etwa – wie so viele andere politische Demonstrationen und Revolten der sich konstituierenden Weimarer Republik – von den Ereignissen in der Berliner Hauptstadt, hier insbesondere von den Straßenschlachten des Spartakus-Bundes, inspiriert worden wäre. Bereits eine Woche nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes am 11. November 1918, waren in Sigmaringen Stimmen laut geworden, die sich eindeutig zur Niederschlagung monarchischer Privilegien ausgesprochen hatten. Hierzu zählte insbesondere die Abschaffung der Fideikommisse, also adeliger Grundbesitzrechte, die insbesondere den Bauern bzw. einer effizienten Agrarproduktion im Wege standen. Auf diese Weise sollten vertragsmäßige Abtretungen in die Wege geleitet werden, welche die nahezu 70-jährige Oberherrschaft des Fürsten über die Domänen brechen sollten. Gleichwohl das demokratisch regierte preußische Innenressort sowie das Justizministerium signalisierten, dass eine solche ‚Fürstenenteignung‘ juristisch nur schwer zu bewerkstelligen sei, übertrug der hierfür gebildete Landesausschuss dem Hechinger Amtsgerichtsrat Karl Bumiller die Aufgabe, den Streit um die Domäne zu begutachten. Bumillers 1921 publiziertes Schriftstück diente der interessierten Öffentlichkeit zur weiteren Orientierung sowie dem Landesausschuss als juristischer Wegweiser für weitere diplomatische Verhandlungen in der ‚Domänenfrage‘. Summa summarum war Bumiller genauso wie das Innen- und Justizministerium zum selben Schluss gekommen: juristisch sei der Kampf um die Domänen gegen Fürst Wilhelm aussichtslos; allein politische Verhandlungen mit dem preußischen Kernland vermochten hier zu einer Einigung mit dem Fürsten zu führen.

Wilhelm beauftragte seinerseits Experten mit der Gegenbegutachtung, die ein Jahr nach Bumillers Schriftstück unter dem Titel „Der Domänenstreit in Hohenzollern“ veröffentlicht wurde. Das Schriftstück enthielt ein von tiefer Empörung geprägtes Nachwort des Hofkammerpräsidenten, das zum Ausdruck brachte, dass er die ‚Domänenfrage‘ als Affront des Volkes bzw. des Landeskommunalverbandes gegen den Fürsten verstünde. Hinsichtlich der sich entfaltenden Langwierigkeit dieser Streitigkeiten erwies es sich in den Hohenzollernschen Landen als günstig, dass solche Forderungen wider die politischen Herrschafts- und Besitzansprüche der Monarchen nicht von einer nur flüchtig existierenden Rätebewegung 1918/19, sondern aus der Mitte der Zentrumspartei heraus gestellt und langfristig postuliert werden konnten.

Weitere langfristige Wirkung zeitigte die Tatsache, dass monarchische Privilegienangelegenheiten keineswegs nur ein Problem auf kommunaler, sondern auch auf Reichsebene darstellten. Denn Artikel 109 der 1919 in Kraft getretenen Weimarer Reichsverfassung hatte hinsichtlich monarchischer Privilegien verfügt, dass Vorrechte der Geburt oder des Standes fortan aufzuheben seien. Auch Adelsbezeichnungen galten fortan nur noch als Bestandteil des eigenen Namens und konnten nicht mehr an Dritte verliehen werden. Artikel 155 verfügte zudem rigoros über die Auflösung der Fideikommisse, was für das preußische Kernland mit dem „Gesetz über die Aufhebung der Standesvorrechte des Adels und die Auflösung der Hausvermögen“ am 23. Juni 1920 weitere Spezifizierung fand.

Was jedoch auf Reichsebene de jure verfügt worden war, gelangte angesichts manch faktischer Herrschaftsverhältnisse der Monarchen keineswegs ohne Hindernisse bis zu den kommunalen Ebenen. Insbesondere die monarchische Symbolpolitik sowie der damit einhergehende Herrschaftsanspruch erfuhren in den Hohenzollernschen Landen ihre nahtlose Fortsetzung. So empfing Fürst Wilhelm zu seinem 55. Geburtstag am 7. März 1919 prestigereich Vertreter der Kirche und verschickte Einladungen zu Hofe, zu der die Bevölkerung, darunter wichtige Honoratioren des gesamten Regierungsbezirkes, durchaus mit ungebrochener Freude erschienen.

All dies vollzog sich nur einen Monat nach der Demonstration im Februar, deren Teilnehmer nicht zuletzt gegen die symbolträchtige Herrschaftsinszenierung Wilhelms protestiert hatten. Diese hatten sogar gedroht, verbündete Spartakisten aus Stuttgart herbeizurufen, um in Sigmaringen Barrikaden aufzubauen. Als Konsequenz war zumindest die fürstliche Beflaggung auf Geheiß des Rathauses heruntergenommen worden. Dennoch zeigt das Erscheinen kirchlicher Vertreter sowie bürgerlicher Honoratioren auch des Zentrums zu des Fürsten Jubiläum, dass die Monarchie in den signifikanten Funktionseliten noch immer starke gesellschaftliche Bindekräfte zu erzeugen vermochte. Dies nicht zuletzt, weil – über die Domänenfrage hinaus – wirtschaftliche Faktoren des Fürstenhauses von den politischen Umwälzungsprozessen kaum tangiert worden, für die hohenzollerische Oberschicht jedoch weiterhin signifikant waren.

Daher setzte sich bis auf vergleichsweise kleinere Veränderungen die standesherrliche Tradition in Form fürstlicher Institutionen und Personalbestände weitestgehend fort. Hierzu zählten insbesondere die fürstliche Hofkammerpräsidentschaft und die Ämter des Hofmarschalls, des Oberhofmeisters, der Kammerdiener, Administratoren und Kuratoren sowie sonstiger fürstlicher Domestiken wie Kutscher und Pförtner, sodass hinsichtlich eines tiefgreifenden Transformationsprozesses von der Monarchie zur Republik in der institutionellen Öffentlichkeit der Hohenzollernschen Lande kaum von einem dezidierten Einschnitt gesprochen werden kann. Eine solche Beurteilung ergibt sich nicht zuletzt aus dem Tatsachenbestand, dass kommunale Regierungsvertreter regelmäßig zu den Empfängen des Hofes erschienen, wie auch Fürst Wilhelm Regierungspräsident Belzer traditionell zum Neujahrsbeginn eine Visite in dessen Privathaus abstattete. Auf diese Weise schien bis zum Inflationsjahr 1923 eine weitere politische Zusammenarbeit zwischen monarchischen und demokratischen Vertretern symbolpolitisch zumindest fassadenhaft gewährleistet.

Doch in eben jenem Jahr, dem Krisenjahr 1923, kam es auch in den Hohenzollernschen Landen zu einem der in der für politische Verleugnung so affinen Weimarer Republik so zahlreich anzutreffenden Presseskandale. Das zentrale Presseorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), die Rote Fahne, machte einen vertraulichen Brief Fürst Wilhelms publik, den der Monarch seinem Bruder, König Ferdinand von Rumänien, gesandt hatte. In diesem hatte sich Wilhelm empört, die Stimmung im Regierungsbezirk sei „eine ganz zufriedenstellende, hätten wir nicht in Sigmaringen einen höchst widerwärtigen Regierungspräsidenten. Der schwarze Mann mit der roten Weste ist eine ganz vertrauenswürdige Persönlichkeit, ein Anhänger des heiligen Matthias von Biberach, Erzberger, und ganz im Fahrwasser der beiden Reichskanzler Fehrenbach und Wirth, also Erfüllungspolitiker nach innen und außen.“ Ein solcher von den Kommunisten genüsslich in der Öffentlichkeit ausgeweideter Vertrauensbruch, der sich aus den konservativ-monarchischen Beschimpfungen gegen dezidierte Vertreter des demokratischen Systems ergab, war kaum noch zu kitten, insbesondere da der ebenfalls in diesem Schreiben verfemte, von der Bevölkerung Hohenzollerns mehrheitlich jedoch stark respektierte Matthias Erzberger 1921 ermordet worden war. Wilhelm weigerte sich, einen öffentlichen Kotau vor Belzer zu absolvieren, der daraufhin die symbolpolitischen Inszenierungsfloskeln zum Hof abbrach und zu keinen offiziellen Empfängen des Hofes mehr erschien. Dieser Skandal hielt jedoch keineswegs die Bevölkerung davon ab, weiterhin schwarzweißrote Flaggen zu entsprechenden monarchischen Anlässen zu hissen, wogegen Belzer entschieden vorzugehen versuchte. Der Hof reagierte 1926, indem er den Stadtbürgermeister Egon Mueller im Rahmen von Belzers Pensionierung davon abhielt, ihm die Ehrenbürgerwürde zu verleihen.

Zusammenfassung

Der Übergang von der Monarchie zur Republik vollzog sich in den Hohenzollernschen Landen sowohl in den Linien der Kontinuität als auch in tiefgehenden Brüchen. Einen signifikanten Riss im Gefüge dieses Übergangsprozesses dürfte einerseits die überdurchschnittlich hohe Zahl an Gefallenen hinterlassen haben, angesichts derer sich die Frage nach einer Zäsur in der Gesellschaftsstruktur der Hohenzollernschen Lande stellt. Gerade die 2 Millionen Reichsmark, die dem Fürsten während der Revolution 1918/19 abgerungen wurden, zeugen von dem öffentlichen Druck, der auf einen tiefgreifenden sozialen Bruch in der hohenzollerischen Gesellschaft hinweist. So dürfte der Krieg nicht etwa bloß eine 4-jährige Unterbrechung im Alltagsleben der Einwohner dargestellt, sondern latente Radikalisierungsprozesse vorangetrieben haben. Zur Umsetzung tiefgreifender Forderungen fehlte den Revolutionären jedoch die Macht, die bestehenden Herrschaftsstrukturen aufzubrechen. Die Alteingesessenen zeigten sich entweder als fürstentreu oder demokratieaffin, nicht jedoch als revolutionär im Sinne eines Rätedeutschlands. Konflikte, so war gezeigt worden, hatten sich zudem mit der seit 1918 politisierten Gruppe der Frauen angebahnt, die während des Krieges die Posten der Männer übernommen hatte und diese nach Kriegsende preisgeben mussten.

Weitere, die Kriegsniederlage vorwegnehmende Brüche bzw. Paradoxien im Übergangsprozess hatten sich aus der Beteiligung des Zentrums an der Friedensresolution von 1917 ergeben. Zum einen dürfte sich auf der Grundlage dieser Initiative auch in den Hohenzollernschen Landen die in der Weimarer Republik so virulente Dolchstoßlegende verbreitet haben, wonach die ‚Heimat‘ den Sieg der ‚Front‘ dadurch zunichte gemacht habe, dass sie den Soldaten mit Munitionsstreiks und politischen Friedensbekundungen ‚in den Rücken gefallen‘, ja das Heer rücklings ‚erdolcht‘ und einen siegreichen Krieg verhindert hätten. Gleichzeitig steht anzunehmen, dass gerade die zahlreichen katholischen Geistlichen und Theologen Hohenzollerns zu den vordersten Kriegspropagandisten gezählt hatten – dies zumindest ein Ergebnis, zu dem die neuere Forschung zur Weimarer Republik für zahlreiche Gruppen sowohl protestantischer als auch katholischer Geistlicher im Rest des Reiches gelangt ist. Politisch ging die Revolution von 1918/19 verhältnismäßig glimpflich an Hohenzollern vorbei; von einem roten Umsturz kann in einer zutiefst monarchisch gefestigten sowie von einer bürgerlichen Honoratiorenschicht geprägten Gesellschaft nicht die Rede sein. Die Zentrumspartei blieb die führende Partei. Im Übergangsprozess changierte das politische System weiterhin zwischen öffentlich inszenierter fürstlicher Symbolpolitik einerseits und dem Demokratisierungsprozess der Hohenzollernschen Lande andererseits, in dem das Zentrum – diese bis 1928 staatstragende Partei der ersten deutschen Demokratie – eine für die Stabilisierung der sich im Regierungsbezirk vollziehenden Parlamentarisierung maßgebliche Funktion übernahm.

Die Gretchenfrage, die sich für Hohenzollern im Übergangsprozess stellte, war territorialer bzw. staatsrechtlicher Natur. War Hohenzollern bereits während des Krieges zum Verhandlungsobjekt eines möglichen Siegfriedens geworden, kamen die Hohenzollernschen Lande sowohl durch den politischen Umsturz als auch im Rahmen der ja für ganz Europa angesichts des Weltkriegsendes kennzeichnenden territorialen Neuordnung in existenzielle Bedrängnis, wodurch die Hohenzollernschen Lande einen starken Legitimationsverlust im preußischen Machtgefüge erlitten. Die mit dem lokalpatriotischen Gedanken der Gründung eines Landes Großschwaben nur schwer zu realisierenden Möglichkeiten bzw. die ungeliebten Zusammenschlussavancen mit den Nachbarländern Baden oder Württemberg begünstigten den status quo, d.h. den Verbleib im preußischen Kernland. Dieser sich nach langer Unsicherheit ergebende Verbleib bei Preußen erscheint umso erstaunlicher, da der Regierungsbezirk im Zuge der Reform des Wahlrechts parteipolitisch immer stärker von Württemberg abhängig wurde.

Einen vorläufigen Schlusspunkt in diesem Übergangsprozess stellte schließlich die auf Reichsebene angestrebte Fürstenenteignung dar. Sie führte – womöglich im Verbund mit der aus der Friedensresolution von 1917 entstehenden Dolchstoßlegende – ab 1923 zu einem tiefgreifenden Vertrauensbruch zwischen Fürst Wilhelm, mit seiner symbolpolitisch fortgesetzten Monarchenpolitik und Regierungspräsident Belzer, der die tagesaktuelle Kommunalpolitik vertrat.

leobw

leobw