Arbeitswelt - Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen

Florian Brückner, Universität Stuttgart

Kontext: Frauen in der Rechtsprechung

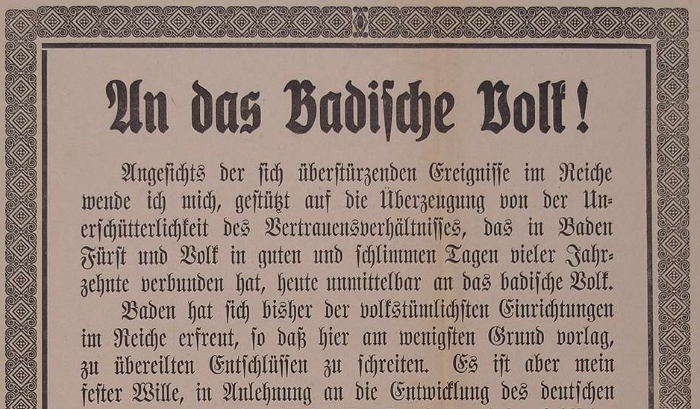

Die Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung der Rechtsentwicklung und Rechtsprechung waren Frauen im 19. Jahrhundert bereits dadurch verwehrt, dass ihnen der entsprechende Zugang zum Abitur sowie zum anschließenden Universitätsstudium versagt blieb. Selbst als zum Ende des 19. Jahrhunderts in München und Breslau erste Mädchengymnasien entstanden, wurde dies beispielsweise vom preußischen Kultusministerium als geradezu staatsgefährdender Akt angesehen. In dieser Zeit der Bildungsreform erkämpften sich Frauen den Zugang zu deutschen Hochschulen, wobei hier Baden im Jahre 1900 eine Pionierrolle zukam.

Im europäischen Vergleich hinkte Deutschland jedoch hinterher: Die ersten promovierten und habilitierten Juristinnen brachte beispielsweise die Schweiz hervor; in Frankreich (1900), Norwegen (1904) und den Niederlanden (1909) engagierten sich bereits Rechtsanwältinnen. Der Zugang zum juristischen Hochschulstudium in Deutschland blieb weiterhin restriktiv: Das Studium ermöglichte lediglich die Promotion, nicht jedoch den Zugang zum Ersten Staatsexamen, zur Referendarausbildung und zur zweiten juristischen Staatsprüfung.

Bayern ermöglichte Frauen ab 1912 den Zugang zum Ersten Staatsexamen. Als Referendarinnen sowie im staatlichen Vorbereitungsdienst durften sie jedoch weiterhin nicht arbeiten.

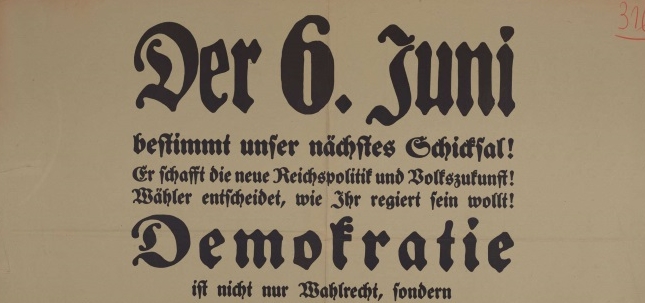

Die Weimarer Reichsverfassung von 1919 postulierte die Gleichberechtigung von Mann und Frau (Artikel 108, 128 WRV), was sich ebenfalls auf die Zugänge zu juristischen Berufen durchschlug. In Preußen waren Frauen fortan zum Ersten Staatsexamen zugelassen, wenngleich die zuvor genannten Beschränkungen weiterhin bestanden. Württemberg und Baden gestatteten auch die Ernennung zur Referendarin und die Durchführung des Vorbereitungsdienstes.

Doch sollte es noch weitere drei Jahre dauern, bis es nach den ersten abgeschlossenen Vorbereitungsdiensten Frauen 1922 auch reichsweit gesetzlich möglich wurde, gleichgestellt juristische Berufe und Ämter auszuüben. Hierzu wurden zwei Gesetze erlassen: Zum einen ein Gesetz zur Beendigung des Verbots für Frauen, sich als Laienrichter zu betätigen. In diesem Kontext wurde am 20. April 1922 ein Gesetz über die Heranziehung von Frauen zum Schöffen- und Geschworenengericht (RGBI I, S. 569) erlassen. Mit dieser Gesetzgebung zum GVG (Gerichtsverfassungsgesetz) und zur Strafprozessordnung (StPO) wurden die Berufe der Rechtspflege sowie die Ämter der Schöffen und Geschworenen für Frauen geöffnet. Zum anderen folgte am 11. Juli 1922 das Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege (RGBI I, S. 573). Beide Gesetzesvorlagen stießen im beratenden Reichsrat auf heftigen Widerstand zahlreicher Länder, darunter auch Baden.

Quelle

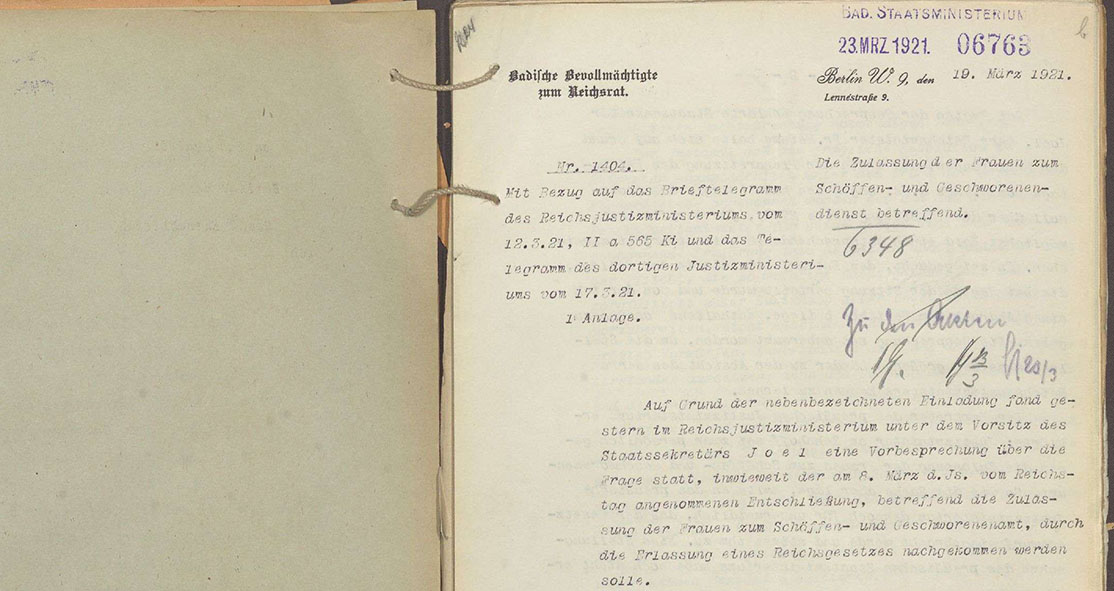

Die vorliegende Akte enthält Dokumente zur Zulassung der Frauen zum Richteramt sowie zur Diskussion, Frauen gesetzlich zu Schöffen- und Geschworenengerichten zuzulassen. Sie zeigt auf, welchen schwierigen Weg Baden zu einer positiven, d.h. zustimmenden, Haltung gegenüber diesem Gesetz gehen musste.

Ein Jahr vor Verabschiedung des Gesetzes über die Zulassung von Frauen zu Schöffen- und Geschworenengerichten wandte sich im März 1921 das Reichsjustizministerium unter Rudolf Heinze (DVP) aufgrund eines diesbezüglichen Antrages der SPD an die Länder. Diese sollten, wie hier das badische Staatsministerium, zum geplanten Gesetz Stellung zu nehmen.

Aus der Akte geht hervor, dass sich Preußen unter Justizminister Hugo am Zehnhoff zwar gegen eine solche Zulassung aussprach, eine solche letztlich jedoch für unvermeidlich hielt. Auch Bayern wehrte sich gegen die Einführung dieses Gesetzes, das es als Prinzipienbruch einer "tausendjährige[n] Rechtsübung des deutschen Volkes" empfand. Württemberg wandte sich ebenfalls gegen das Gesetz und argumentierte wie folgt: „Die Frau sei sowohl [sic!] vermöge ihrer natürlichen Veranlagung, die wegen des Mangels an Ansehen, unter dem sie jedenfalls nach den derzeitigen gesellschaftlichen Anschauungen im amtlichen Verkehr zu leiden habe, zur Ausübung des Richteramts wenig geeignet.“ Zudem war die württembergische Regierung der Meinung, dass, sollte das Gesetz implementiert werden, sich der Einsatz von Schöffinnen und Geschworenen auf jene Prozesse beschränken sollte, in denen Frauen angeklagt seien. Oldenburg schloss sich der bayerischen Ablehnung genauso an wie Hessen. Sachsen, Thüringen und Hamburg votierten dagegen für die Annahme des Gesetzes.

Baden zeigte sich in der Sache abwartend. Weitere Dokumente spiegeln den enormen Druck, dem das badische Staatsministerium durch Lobbyisten, die sich entschieden gegen das Gesetz aussprachen, ausgesetzt war. So richtete sich eine badische Gesandtschaft von Rechtsexperten an das Staatsministerium und berief sich auf ein im Mai 1921 vom Preußischen Richterverein erstelltes Flugblatt, in dem argumentiert wurde, Frauen kämen aufgrund ‚natürlicher Unterschiede‘ nicht für die juristische Urteilssprechung infrage. Frauen, so das Flugblatt, seien zu emotional, um als Richterinnen ein objektives Urteil fällen zu können. Sie seien durch Menstruation, Schwangerschaft und Wechseljahre physisch und psychisch beeinträchtigt und damit sei ihre Zurechnungsfähigkeit stark gemindert. Dabei hob das Flugblatt besonders die Hypothese hervor, dass Richterinnen, wenn überhaupt, nur bei solchen Prozessen zugelassen werden dürften, in denen es um Frauen betreffende Taten, hier vor allem Sexualdelikte, gehe. Jedoch artikulierte der Richterverein auch hier Bedenken. Die Verhandlungen würden durch den Einsatz von Richterinnen erschwert, weil sich männliche Straftäter in Gegenwart von Frauen aufgrund von Schamgefühl nicht äußern würden. Dadurch erschwere sich die Wahrheitsfindung.

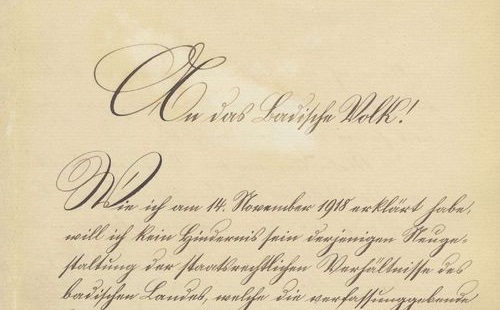

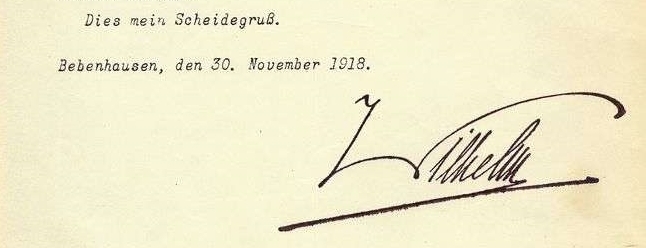

Entsprechend dieser Meinungsäußerungen wurde der Gesetzesentwurf Anfang Juli 1921 im Reichsrat zunächst durch Stimmenmehrheit auch von Baden abgelehnt. Der Vorsitzende des Reichsrates gab daraufhin zu bedenken, dass alle politischen Parteien die Gleichstellung der Frauen gefordert hätten und sich die Länder im Reichsrat nicht dagegen stellen dürften. Darauf folgte erneut scharfer Widerspruch von Bayern, Württemberg und Baden, die abermals mit der angeblichen körperlichen und geistigen Unzulänglichkeit von Frauen für diese Funktionen argumentierten. Baden gehörte auch auf weiteren Sitzungen des Reichsrates zu den ablehnenden Ländern. Diese Haltung gab Baden erst am 21. Februar sowie am 1. März 1922 auf zwei Sitzungen des Landtages auf. Hier wurde beschlossen, sich bei der erneuten Abstimmung des im Wortlaut geänderten Gesetzesentwurfs zu enthalten.

Auf diese Weise blieben die Verhältnisse im Reichsrat weiterhin unentschieden. Es standen ungefähr 33 Ja-Stimmen gegen 26 bis 27 Nein-Stimmen, sechs blieben offen. Der badische Vertreter im Reichsrat wandte sich daher an das badische Staatsministerium, um zu erfahren, ob es nicht geboten sei, die geplante Enthaltung zugunsten eines dezidierten Abstimmverhaltens für oder wider die Gesetzesvorlage aufzugeben. Baden könne auf diese Weise den Ausgang der Abstimmung mitentscheiden.

Am 10. April 1922 wies das badische Staatsministerium den Reichsratsbevollmächtigten dazu an, den Gesetzen zum Schöffen- und Geschworenenamt zuzustimmen. Die entscheidende Sitzung des Landtages in Karlsruhe war derart verlaufen, dass noch immer versucht worden war, die volle Zulassung von Frauen zum Richteramt zu verhindern und lediglich eine ehrenamtliche Funktion im Schöffenbereich zuzulassen. Dieser Antrag wurde jedoch mit 13 zu sieben Stimmen abgelehnt. Der Landtag sprach sich letztlich für eine vollständige Bejahung der Gesetze aus.

GND-Verknüpfung: Arbeitswelt [4002805-7]

Die vorgestellten Dokumente im Online-Findmittelsystem des Landesarchiv BW:

Bericht des badischen Bevollmächtigten beim Reichsrat, 19.3.1921

Weisung der badischen Regierung an den Bevollmächtigten beim Reichsrat, 10.4.1922

Teilen

leobw

leobw