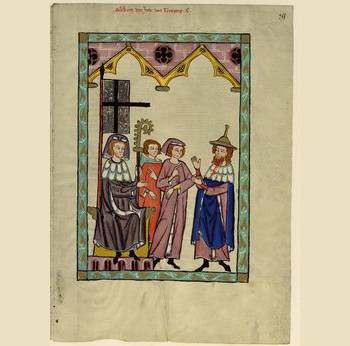

In der Großen Heidelberger Liederhandschrift Codex Manesse erscheinen zwölf Sangsprüche des Minnesängers Süßkind der Jude von Trimberg. Die bildliche Darstellung zeigt einen vornehmen Mann mit reichem Pelzkragen und dem für Juden typischen Hut. Er steht vor einem Amtsträger mit Bischofsstab, zwei weitere Personen befinden sich in der Bildmitte. Die Gruppe ist in ein lebhaftes Gespräch vertieft, worauf die gestikulierenden Hände hindeuten.

Die Verse Süßkinds aus dem Codex Manesse enthalten zeittypische Elemente der Lieddichtung aber auch Andeutungen zu Standesunterschieden, existenziellen Nöten und, für einen fahrenden Sänger ungewöhnlich, einer Ehefrau und Kindern. In Strophe V wird das Judentum direkt angesprochen, als der Erzähler sich von den Künsten und dem Hofleben abwendet „daz mir die herren nicht went geben“. Stattdessen will er „[…] in alter juden leben mich hinnân fürwert ziehen.“

Mit dem Werk, dessen Entstehung in die Zeit zwischen 1250 und 1300 fällt, ist Süßkind von Trimberg der einzige bekannte jüdische Autor der deutschen mittelalterlichen Dichtung. Hinsichtlich seiner Identität finden sich nur wenige Hinweise. So steht die Herkunftsbezeichnung Trimberg, nahe der Trimburg im bayerischen Landkreis Kissingen, möglicherweise in Verbindung mit einem Aufenthalt Süßkinds am Hof des Bischofs von Würzburg. 1218 ist der Name in Würzburg nachweisbar, wo er im Zusammenhang mit der Tätigkeit eines Arztes am Dietrichspital und dem Erwerb eines Grundstücks erscheint. Eine weitere Spur führt ins hessische Schlüchtern, wo Beziehungen zu den Herren von Trimberg bestanden. Nach einem, allerdings erst im 17. Jh. angelegten Memorbuch soll der Sänger dort gestorben und begraben worden sein.

Ähnlich gestaltet sich die Interpretation des die Verse illustrierenden Bildes, das Anhaltspunkte für unterschiedliche Deutungen liefert. Der geistliche Würdenträger wurde zunächst mit Konstanz oder Fulda in Verbindung gebracht. Neuere Forschungen verorten die ihm als Attribut beigegebene Fahne in Köln, wo eine der bedeutendsten mittelalterlichen jüdischen Gemeinden bestand. So könnte eine weltliche Verhandlung zwischen Christen und einem Juden dargestellt sein, bei der der Bischof ohne Mitra agiert. Die gehobene Kleidung des Geistlichen wie des Juden kennzeichnet beide als Personen von Stand. Offenbar treten die Anwesenden einander ernsthaft und achtungsvoll gegenüber.

Mit dem Hut, der den jüdischen Teilnehmer der Runde hervorhebt, war nicht zwingend ein negatives Ansinnen verbunden. Ursprünglich sollten die Hüte auf eine östliche Herkunft und gehobenen Bildungsstatus hinweisen. Wie das obige Beispiel des Würzburger Arztes zeigt, wurden jüdische Ratgeber mit ihren Kenntnissen selbst im christlichen Umfeld geschätzt. Nach dem IV. Lateranischen Konzil (1213-1215) gehörten die Spitzhüte zur Kleiderordnung der deutschen Juden. Im Zuge der fortschreitenden Diskriminierung ihrer Träger entwickelte sich daraus ein negativ behaftetes Symbol.

Nach wie vor bleiben Fragen offen. So wird diskutiert, ob die Verse tatsächlich dem Dichter Süßkind zuzuordnen sind. Trotzdem lassen sich in Bild und Text Elemente des mittelalterlichen jüdischen Lebens erkennen und einer öffentlichen Präsenz, die sich auch im Codex Manesse verfestigt hat. Diese endete jedoch mit den Pogromen des 14. Jh.

Zum Weiterlesen: Süßkind von Trimberg im Literaturportal Bayern

Die Sangsprüche sind online in der bibliotheca Augustana abrufbar mit einer ausführlichen Interpretation der bildlichen Darstellung

Für kleinere Vergehen, die der niederen Gerichtsbarkeit unterstanden, galten in den südwestdeutschen Territorien eine Vielzahl regionaler oder lokaler Vorschriften, die aus Vereinbarungen, Traditionen oder Gewohnheiten entstanden waren. Dazu zählten die Schand- oder Ehrenstrafen. Sie wurden neben Geldstrafen für Trunkenheit, Streitereien, üble Nachrede, Unzucht, mindere Eigentumsdelikte oder auch unverhältnismäßige Verschuldung verhängt. Dazu hatten die Verurteilten an öffentlichen Plätzen die Schmähungen der Mitmenschen zu erdulden. Als einer der Orte des Vollzugs diente das Kirchenportal, vor dem die Schuldigen während des sonntäglichen Gottesdienstes Aufstellung zu nehmen hatten. Eine verschärftere Form war das Anketten an einen Pranger. In exponierter Lage und oft nahe der Kirche, wirkten die Pfähle, wie das erhaltene Exemplar beim Fischbrunnen in Schwäbisch Hall, schon per se abschreckend. In der Mitte des 18. Jh. kam im Südwesten der Schandmantel auf, auch als Spanischer Mantel bezeichnet. Es handelt sich um eine hölzerne, oben und unten offene Tonne, die zusätzlich mit Gewichten beschwert werden konnte. Auch Halsgeigen oder Schilder, die vorgebunden werden mussten, kamen bei Schandstrafen zum Einsatz. Eines der wenigen existierenden Stücke eines Spanischen Mantels stammt aus Schwäbisch Gmünd und gehört zur Sammlung Legendäre Meisterwerke im Landesmuseum Württemberg. Im oberen Bereich sind mehrere Verfehlungen dargestellt. Ein weiteres, ähnliches Beispiele befindet sich in Ravensburg. Hier haben sich Quellen erhalten, aus denen hervorgeht, dass der Mantel bei Holzfrevel oder Diebstahl zum Einsatz kam, als das Mitglied einer Bande der Stadt verwiesenen wurde. Wie sich das Tragen des Mantels auf das Leben der Verurteilten auswirken konnte, enthüllt ein anderer Bericht. Da das Protokoll vermerkt, der so bestrafte Handwerker habe keine negativen Auswirkungen von Seiten seiner Zunft zu befürchten, mag das in anderen Fällen durchaus so gewesen sein.

Ein weiterer Schandmantel, ohne farbige Fassung, gehört zur Sammlung des Franziskanermuseums in Villingen. Zu seiner Verwendung finden sich nur spärliche historische Angaben. Grundsätzlich konnten sich die Delinquenten durch Geldleistungen von Schandstrafen loskaufen. In Villingen gibt die erhaltene Büchsenrechnung für einbezahlte Strafgelder – Ursache waren vorwiegend verbale und körperliche Auseinandersetzungen sowie Sittlichkeitsvergehen – Aufschluss über geltende Ordnungsvorschriften in der vorderösterreichischen Stadt.

Den Schandmänteln ähnlich erscheinen die Eisernen Jungfrauen die zu Folterzwecken eingesetzt worden sein sollen. Da der Einsatz eines solchen Instruments bisher nicht nachgewiesen werden konnte und sich die für die potenzielle Folter verwendeten Nägel als nachträgliches Beiwerk entpuppten, werden sie heute als Schöpfung des 19. Jh. zur Ausstellung in Museen angesehen. Zur Inspiration könnten aber tatsächlich die hölzernen Tonnen beigetragen haben. Mit der Aufklärung verschwanden die Instrumente weitgehend. Schandstrafen waren jedoch weiterhin gebräuchlich. So mussten ungezogene Kinder bis weit ins 20. Jh. hinein im Unterricht in der Ecke stehen oder „Nazi-Huren“ wurde nach der Befreiung der besetzten Gebiete 1945 das Haar geschoren.

Zum Weiterlesen:

Thomas Schinlder: Ach du Schande! Der „Spanische Mantel“ im Franziskanermuseum. Stadt Hoch2. Museumsblog Villingen-Schwenningen (aufgerufen am 4.6.2021)

Derselbe: Vorgeführt! Der „Spanische Mantel“ aus Villinge als Materialer Ausdruck frühneuzeitlicher Rechtskultur. In: Schwäbisch Heimat 2/2020, S.156-163 (nicht online verfügbar)

Heute erinnern wir an Hertha Nathorff, geb. Einstein, die am 5. Juni 1895 im oberschwäbischen Laupheim geboren wurde. Zu ihren Verwandten gehörten der Nobelpreisträger Albert Einstein und der Musikforscher Alfred Einstein ebenso wie der Filmproduzent Carl Laemmle, der in Hollywood die Universal Pictures gründete.

Hertha Einstein besuchte als erstes Mädchen die Laupheimer Lateinschule, das spätere Carl-Laemmle-Gymnasium, was Anfang des 20. Jahrhunderts zu erheblichem Aufsehen und anfänglichem Widerstand seitens der Schulbehörden führte. 1914 legte sie ihre Abiturprüfung an einem Ulmer Gymnasium ab. Sie studierte in Heidelberg, München und Freiburg Medizin und arbeitete seit 1920 als Assistenzärztin in Berlin. 1923 übernahm sie dort die Leitung des Entbindungs- und Säuglingsheimes des Deutschen Roten Kreuzes. Im gleichen Jahr heiratete sie den Arzt Erich Nathorff. Als einzige Frau war sie Mitglied der Berliner Ärztekammer.

Doch 1933 entzogen die Nationalsozialisten ihr und ihrem Mann die Kassenzulassung, 1938 verloren beide ihre Approbation. Im April 1939 sah sich das Ehepaar gewungen zuerst nach London zu flüchten, wohin sie bereits Monate zuvor den Sohn mit einem Kindertransport in Sicherheit gebracht hatten, von London aus reisten sie weiter nach New York. Inzwischen war die Familie völlig mittellos, da sie von den Nationalsozialisten um ihr Vermögen gebracht wurden. Das Tagebuch Hertha Nathorffs, das sie in diesen Zeiten schrieb, zählt bis heute zu den bedeutendsten Erinnerungswerken der Zeitgeschichte und protokolliert den jüdischen Alltag in Berlin ebenso wie den Emigrantenalltag in New York: mit permanentem Geldmangel, Sprachproblemen, bürokratischen Schikanen und schwieriger Jobsuche.

In diesem Jahr widmet das Museum zur Geschichte von Christen und Juden in Laupheim in Erinnerung an Hertha Nathorff-Einstein dem Thema "Frauen im Judentum" eine Sonderausstellung. Drei Künstlerinnen und ein Künstler aus Deutschland sowie drei Künstlerinnen aus Jerusalem vermitteln ihre eigene Geschichte und die verschiedener, bedeutender jüdischer Frauen. Die Ausstellung ist Teil des Festjahres "2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". (JH)

Nicht nur der Schwarzwald mit seinem Baumbestand und den tiefen Schluchten ist von Sagengestalten bevölkert, auch die Schwäbische Alb mit ihren Höhlen und Felsabbrüchen wirkte sich auf die Phantasie der Bewohner aus. Gleich eine ganze Schar von Fabelwesen tummelt sich im Umfeld von Pfullingen und trotz ihres teils bedrohlichen Erscheinungsbilds sind die meisten den Normalsterblichen gegenüber wohlgesonnen, sogar freundlich eingestellt. Da wäre zunächst die Urschel, die am gleichnamigen Berg heimisch ist. Sie trägt ein langes weißes Kleid, rote Strümpfe und eine schöne Haube auf dem Kopf, ist von hilfsbereitem und gütigem Wesen und begleitet Wanderer sowie Reisende durch die Pfullinger Wälder und Fluren, beschützt die Holzmacher und hilft in Not geratenen Familien. Bauern und Fuhrleute erbitten ihren Beistand, indem sie am Remmselesstein - das Remmsele ist ein runder Hosenknopf mit fünf Löchern - ein Opfer bringen. Am Gürtel der Urschel hängen vier Schlüssel, passend zu den vier versunkenen Schlössern der Urschel, die auf den Höhen bei Pfullingen gestanden haben sollen, sich nun aber in ihrem unterirdischen Reich befinden. Der Urschel zur Seite stehen die Nachtfräulein, die gerne am Urselberg mit Handarbeiten in der Sonne sitzen oder in den Ort kommen, um beim Spinnen und Weben zu helfen. Außerdem wohnen im Berg noch die Waldmännle, kleine Gestalten, die Zylinder auf den Köpfen tragen und den Wald bewachen.

Die Urschel wurde vor langer Zeit verwunschen und wartet auf ihre Erlösung. Dazu sind drei Aufgaben zu erfüllen, was aber bisher noch niemand geschafft hat. Dazu muss ein auserwählter Mann den Eingang zum Urschelberg finden, unter einem schweren, mit Bindfaden befestigten Mühlstein durchkommen, er darf den feuerspeienden Wachhund auf der eisernen Schatztruhe der Urschel nicht scheuen und muss schließlich die Konfrontation mit der würgenden Riesenschlange suchen. Wer das hinbekommt, soll reich belohnt werden. Gelingt es jedoch nicht, wird die sonst freundliche Urschel zornig, wie beim bislang einzigen Versuch, als der Kandidat aufgab und unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen sein soll.

Auch ein Gespenst spukt in Pfullingens Wäldern. Der Haule reitet mit dem Kopf unter dem Arm auf seinem Schimmel durch die Gegend, vorwiegend um das Selchental herum. Er sei einst Pächter des Kappelhofes beim Tannenwald gewesen. Aus Gier habe er Reisende und sogar seinen Vater umgebracht. Mittlerweile ist der Haule zwar unheimlich aber bis auf einige Streiche harmlos. So lässt er Kerzenwachs auf ahnungslose Spaziergänger tropfen, hilft aber auch den Bauern bei der Arbeit und erfreut als idealtypischer Geist selbst die Kinder. Für sie ist außerdem der Pelzmichel da, die örtliche Variante des Knecht Ruprecht, der in der Schetterhöhle haust. Er trägt ein weißes Hemd, einen Fellmantel und Ketten um den Bauch, die immerfort klirren. Der Pelzmichel soll helfen unartigen Kindern Respekt beizubringen, andernfalls landen sie in seinem Sack. Und um den Nikolaustag kommt er mit Rute, Äpfeln und Nüssen in den Ort, um die bekannten Rituale vorzunehmen.

Diese und weitere Geschichten um die Pfullinger Sagenwelt präsentiert ein mit Holzskulpturen ausgestatteter Themenweg, der auch in Etappen begangen werden kann. Weitere Informationen mit Flyer gibt es hier.

Die Theresienkapelle in einem Industriegebiet der Hegau-Stadt Singen ist die bislang einzige bekannte erhaltene Kapelle eines Kriegsgefangenenlagers. Während des Zweiten Weltkriegs waren auf dem Gelände Zwangsarbeiter untergebracht. In Singen hatten sich mit der Alufabrik, Maggi sowie den eisen- und stahlverarbeitenden Fittingwerken mehrere große Firmen angesiedelt, gegründet als Zweigwerke von Unternehmen aus der nahen Schweiz. Während der NS-Zeit wurden in der Produktion rund 2.400 Fremdarbeiter eingesetzt. Etwa ein Drittel waren Kriegsgefangene, die anderen Zwangsarbeiter aus Polen, Frankreich, Holland und vor allem der Sowjetunion, darunter viele Frauen. Aus dem Lager der Fittingwerke wurde nach Kriegsende das Interniertenlager Bonaparte der französischen Besatzung für politische Gefangene, NS-Funktionäre und Ausgewiesene aus der Schweiz. Ab März 1946 unterstand das Lager dem Kommandanten Jean le Pan de Ligny, der zeitweise auch als stellvertretender Stadtkommandant agierte. Seiner humanistischen Gesinnung ist es zu verdanken, dass das Lagerleben von Respekt und Gedanken der Versöhnung gekennzeichnet war. De Ligny selbst war in einem Nürnberger Lager inhaftiert gewesen und dort anständig behandelt worden. Zu den Maßnahmen des Kommandanten gehörten nicht nur ein Programm zur Lebensmittelbeschaffung, sondern auch die Gründung von Sport-, Theater- und Orchestergruppen. Letztere durften in den umliegenden Orten auftreten, das eingenommene Geld kam wiederum den Insassen zugute.

Nachhaltigstes und sichtbarstes Zeichen der Versöhnung wurde die Errichtung der Kapelle. Schon die Beschaffung von Baumaterial erforderte strategisches Geschick. So bestand das Fundament aus Teilen eines Luftschutzbunkers. Auch vor größerem Aufwand, wie der Anmietung einer Schreinerei zur Anfertigung der Kirchenbänke, scheute der Kommandant nicht zurück. Für Planung und Arbeiten wurden Handwerker wie Gipser, Schlosser sowie ein Straßenbauingenieur eingesetzt. Die Ausmalung, die Tafeln des Kreuzwegs und die Gestaltung der Glasfenster über nahm der Grafiker Heinz Ort. Das Apsisbild zeigt einen auferstandenen Christus mit drei römischen Soldaten, ergänzt durch die Inschrift Gott ist Liebe auf dem Apsisbogen. Die flankierenden Bemalungen der Seitenschiffe zeigen den Evangelisten Johannes und die hl. Theresia von Lisieux als Patronin und Sinnbild der Barmherzigkeit. Die Figuren der Glasfenster, heute in rekonstruierter Form, geben Lagerinsassen wieder, de Ligny wurde als Hauptmann von Kapharnaum dargestellt. Vermutlich flossen in die Gestaltung der Kapelle, die am 9. November 1947 eingeweiht wurde, auch Ideen de Lignys ein.

Weitere Kapellen waren in den Kriegsgefangenenlagern von Tuttlingen-Mühlau oder Bad Kreuznach entstanden, doch sind diese nicht erhalten. Als das Lager im September 1948 aufgelöst wurde, drohte der Singener Kapelle ein ähnliches Schicksal. Durch den Einsatz geschichtsbewusster Bürger konnte sie gerettet und schließlich wiederinstandgesetzt werden. Seit 2015 ist die Kapelle Gedenkstätte für die Zeit des Nationalsozialismus und die in Singen eingesetzten Zwangsarbeiter, den Umgang mit Diktatur in den Nachkriegsjahren und des Gedächtnisses der Bundesrepublik Deutschland. Sie wird außerdem für Gottesdienste der italienischen Gemeinde Singen-Villingen genutzt.

Zum Weiterlesen:

Antje Rotzinger: Ein starkes Zeugnis der Versöhnung. Die Theresienkapelle in Singen. In: Denkmalpflege in Baden-Württemberg Band 49, Nr. 4, 2020

Zum Zwangsarbeiterlager s. Homepage des Fördervereins Theresienkapelle e.V. (mit Bildergalerie)

Wilhelm Waibel: Schatten am Hohentwiel. Konstanz 1997

sowie die Texte ehemaligen ukrainischen Zwangsarbeiterin Ludmilla Owdijenko: Wir sind keine Feinde mehr u.a.

Besucherinfo der Landeszentrale für politische Bildung BW für die Gedenkstätte

Showing 261 to 265 of 611 entries.

LEO-BW-Blog

Herzlich willkommen auf dem LEO-BW-Blog! Sie finden hier aktuelle Beiträge zu landeskundlichen Themen sowie Infos und Neuigkeiten rund um das Portalangebot. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu den einzelnen Posts.

Über den folgenden Link können Sie neue Blog-Beiträge als RSS-Feed abonnieren: