Justiz - Ermittlungen zu den Lörracher Unruhen

Florian Brückner, Universität Stuttgart

Justiz in Baden

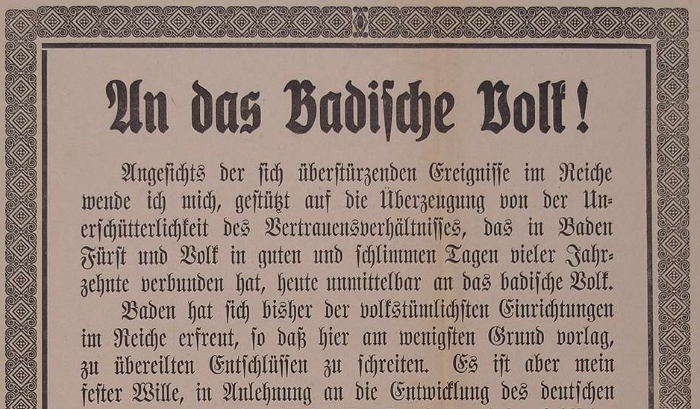

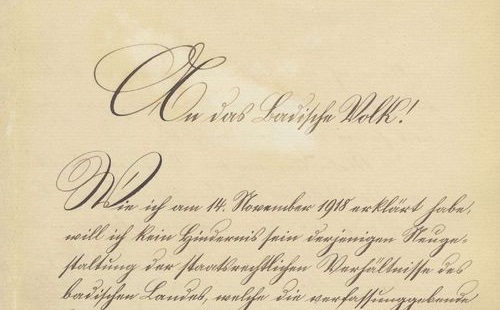

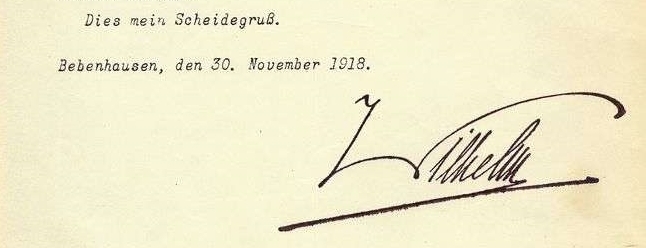

Unter dem ersten Staatspräsidenten der neuen Republik Baden Anton Geiß (1858-1944, SPD) sowie Justizminister Ludwig Marum (1872-1934, SPD) wurde die Unabhängigkeit der Justiz garantiert und der reibungslose Fortgang des Geschäftsbetriebes sichergestellt. Mit der Verabschiedung der Badischen Landesverfassung am 21. März 1919 und der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 wurde der seit dem Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 geformte Gerichtsaufbau fortgeführt.

In Baden befanden sich die wichtigsten Gerichte mit dem Oberlandesgericht in Karlsruhe sowie mit den Landgerichten in Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz und Mannheim. Seit 1863 verfügte Baden zudem über einen in der Landeshauptstadt Karlsruhe ansässigen Verwaltungsgerichtshof, der sich für Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der nachgeordneten Verwaltungsgerichte in Karlsruhe und Freiburg zuständig zeichnete.

Dabei spielten vor allem die den Landes- und Oberlandesgerichten nachgeordneten Amtsgerichte eine wichtige Rolle. Sie hatten seit der 1923/24 von Reichsjustizminister Erich Emminger (1880-1931, Bayerische Volkspartei) in die Wege geleiteten Justizreform mit Einsparungen zu kämpfen.

Die Lex Emminger vom 4. Januar 1924 erweiterte im Bereich der Strafgerichtsbarkeit die Zuständigkeiten der Amtsgerichte. Das Gesetz führte einen Strafrichter als eigenständige Strafabteilung ein, der als Einzelrichter neben dem Schöffengericht agierte. Vom Schöffengericht zu bearbeitende Strafsachen wurden dem Strafrichter übergeben. Das Schöffengericht übernahm fortan jene Verfahren, die bis zu diesem Zeitpunkt von den Strafkammern der Landgerichte verhandelt wurden. Die Kompetenzen der Strafkammern wurden insoweit eingeschränkt, dass sie nur noch über Berufungen zu entscheiden hatten. Bis 1928 existierten insgesamt 60 badische Amtsgerichte.

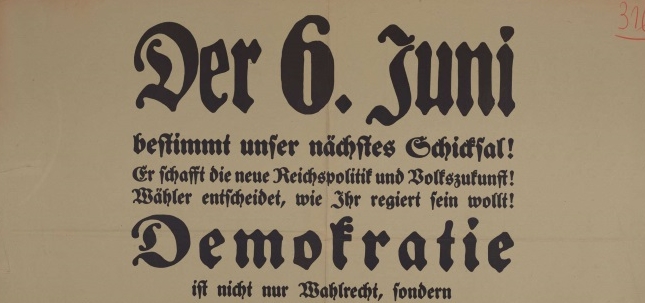

Wichtige Neuerungen im Bereich der Justiz betrafen ab 1918 zudem die Zulassung von Frauen, denn die Weimarer Reichsverfassung von 1919 hatte die Gleichberechtigung von Mann und Frau postuliert (Artikel 108, 128 WRV). Eine solche Gesetzesregelung wirkte sich auch auf die Zugänge zu juristischen Berufen aus. In Baden wurden Frauen fortan zum Referendariat, zur Durchführung des Vorbereitungsdienstes sowie zum Ersten Staatsexamen zugelassen. Drei Jahre später war es Frauen 1922 zudem erlaubt, nach dem ersten abgeschlossenen Vorbereitungsdienst und Männern gleichgestellt, juristische Berufe und Ämter auszuüben. Den gesetzlichen Rahmen bildete ein Gesetz zur Beendigung des Verbots für Frauen, sich als Laienrichter zu betätigen. Am 20. April 1922 wurde ein Gesetz über die Heranziehung von Frauen zum Schöffen- und Geschworenengericht (RGBI I, S. 569) erlassen. Mit dieser Gesetzgebung zum Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) und zur Strafprozessordnung (StPO) wurden die Berufe der Rechtspflege sowie die Ämter der Schöffen und Geschworenen für Frauen geöffnet. Zum anderen folgte am 11. Juli 1922 das Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege (RGBI I, S. 573). Beide Gesetzesvorlagen waren jedoch vor ihrer endgültigen Annahme im beratenden Reichsrat auf heftigen Widerstand zahlreicher Länder, darunter auch Baden, gestoßen.

Hinsichtlich der Strafverfolgung war die Justiz der Weimarer Republik in ihrer Frühphase von 1918 bis 1923 unter anderem mit der Bewältigung politischer Straftaten befasst. Dabei gehörte es zu den Grundproblemen der jungen Demokratie, dass weite Teile der Eliten in Verwaltung, Militär und Justiz aus dem Kaiserreich stammten und die neue Staatsform ablehnten. Daher wurden Verbrechen rechtsgesinnter Akteure milder bestraft, als jene linker Revolutionäre. Für die Justiz Weimars gilt bis heute das Diktum, dass sie „auf dem rechten Auge blind“ war. Diese Voreingenommenheit lässt sich beispielsweise anhand des nationalistischen Kapp-Lüttwitz-Putsches 1920 mit folgenden Zahlen darlegen: Hier kam es zu insgesamt 705 amtlich bekannt gewordenen Verbrechensfällen, von denen insgesamt 412 amnestiert wurden. 176 Verfahren wurden eingestellt und sieben Fälle waren bis 1922 noch immer nicht verhandelt worden. Insgesamt wurde nur ein Teilnehmer zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Im Vergleich dazu wurden die Aufständischen der Münchener Räterepublik 1919 drakonisch bestraft: Es erfolgten 52 Anklagen. Ein Todesurteil und insgesamt 135 Jahre Freiheitsstrafe zu Zuchthaus, Gefängnis oder Festung wurden verhängt.

Im Krisenjahr 1923 zeigte sich dieses juristische Fehlverhalten besonders eklatant in der Strafverfolgung des Hitler-Ludendorff-Putsches am 8. und 9. November 1923 in München. Das Gericht ließ Hitler nicht nur in seiner Agitation gegen die Republik gewähren, sodass ihm der Prozess ein treffliches Forum für sein politisches Programm gab. Dank der Milde des national gesinnten Gerichts entging Hitler zudem der Verurteilung zu Hochverrat. Stattdessen erhielt er lediglich eine vergleichsweise günstige Verurteilung zu nur fünf Jahren Festungshaft, bei der ihm bei guter Führung eine frühzeitige Entlassung nach sechs Monaten in Aussicht gestellt wurde.

Im Gegensatz zu diesen Tendenzen zeigte sich die Strafverfolgung linker Umsturzversuche in Baden 1923 sehr viel differenzierter. Zwar verfolgte auch Badens Strafjustiz rigoros linksradikale Umsturzversuche, wie sie insbesondere in der Hochphase der Niederschlagung des Spartakusaufstandes im Februar 1919 organisiert wurden. Die juristische Aufarbeitung des kommunistischen Aufstands in Lörrach 1923 wurde von den Strafverfolgungsbehörden jedoch verhältnismäßig unaufgeregt angegangen. Trotz des vergleichsweise klanglosen Untergangs der Rätebewegung im Kontext der badischen Nationalversammlung im Januar 1919 sowie der ersten Landtagswahlen 1921 waren insgesamt fünf Abgeordnete der KPD und der USPD in den Landtag eingezogen, die das demokratische System weiterhin zu unterminieren versuchten. Hierzu zählten beispielsweise der Landtagsangehörige Max Bock (1881-1946, KPD), der bewaffnete Umsturzversuche in Baden plante und organisierte. So gehörte Bock zu den vordersten Initiatoren der sogenannten oberbadischen Unruhen, bei denen es 1923 in Lörrach zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und links gesinnten Akteuren kam. Drei Menschen starben, zahlreiche wurden verletzt sowie Geiseln genommen und misshandelt.

Quelle

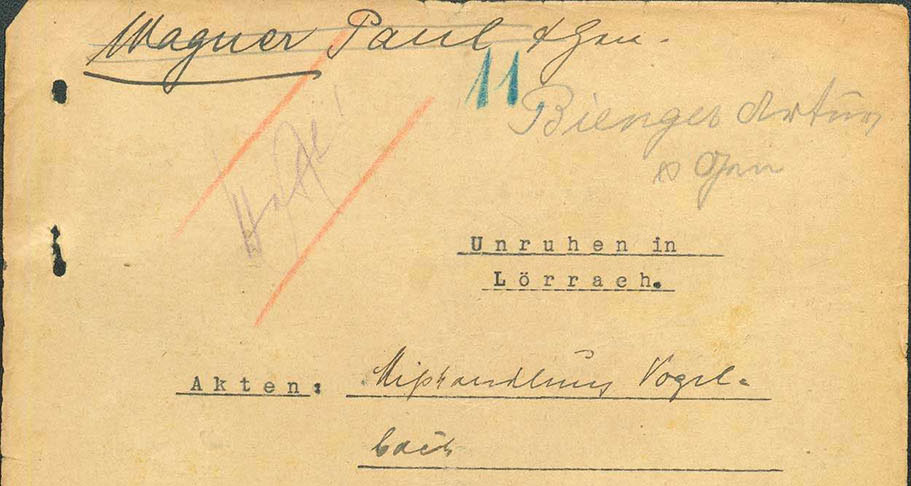

Die vorliegende Akte enthält die Ermittlungen gegen den Lörracher Arbeiter Artur Bienger und andere Personen, die an den Unruhen teilgenommen und den Fabrikanten Albert Vogelbach misshandelt haben sollen. Vogelbach selber sagte am 20. September 1923 bei der Staatsanwaltschaft über seine Geiselnahme und Misshandlung aus. Er sei nach einer Versammlung protestierender Arbeiter als ‚Klassenfeind‘ denunziert, mit Erhängen bedroht und zusammengeschlagen worden. Allerdings hätten „vernünftige“ Arbeiter Schlimmeres verhindert. Weitere bewaffnete Arbeiter seien gekommen. Vogelbach gab weiter an, er wäre bis zum Abzug der Schutzpolizei (Schupo) als Geisel genommen worden. Erst ein Dr. Lührmann sowie ein Arbeiter, die Erkundigungen eingeholt und sich für ihn eingesetzt hätten, hätten seine Freilassung erreicht. Kurioserweise kannte Vogelbach diese Personen nach eigenen Angaben nicht einmal.

Es folgten zahlreiche weitere Vernehmungen von Augenzeugen, die allesamt dem Arbeitermilieu entstammten, jedoch ins Leere liefen. Im Wesentlichen bestätigten sie die Vorgänge, gaben jedoch keine einwandfrei identifizierbaren Personenbeschreibungen, nicht zuletzt, weil sich der Vorfall bei Anbruch der Dämmerung ereignet hatte. Erkannt wurde keiner der Täter. Gegenüberstellungen brachten keine verwertbaren Ergebnisse.

Zu den Hauptverdächtigen gehörte insbesondere der Arbeiter Arthur Bienger. Er war im Verlauf der Aussagen wiederholt als Mitglied der sogenannten, jedoch nicht näher beschriebenen Gruppe Freymann genannt worden, die Misshandlungen vorgenommen hatten. Dabei dürfte es sich um eine freikorpsartige, paramilitärische Einheit von fünf bis sieben kommunistischen Aufständischen gehandelt haben, die von den Organisatoren des Aufstandes ausgehoben worden waren. Der Zugführer der Gruppe Freymann gab jedoch an, nicht am Tatort gewesen zu sein. Auch Berta Vogelmann, die Freundin Biengers, sagte aus, sie sei bis zum frühen Abend mit ihm zusammen gewesen und Bienger habe sich in dieser Zeit nicht an Tätlichkeiten beteiligt. Ein weiterer Arbeiter, Wilhelm Paul, nahm seine Aussage zurück, Bienger in der Schlägertruppe gesehen zu haben. Auch weitere Zeugenaussagen verliefen mehr oder weniger unklar. Der Staatsanwalt stellte daher den Antrag, Bienger aus der Haft zu entlassen. Bienger wurde am 23. Oktober 1923 aus der Untersuchungshaft entlassen. Am 2. Februar 1924 wurde das Verfahren endgültig eingestellt.

Die Akte enthält weitere Ermittlungen gegen einen Arbeiter Koch, dessen Aussagen interessante Inneneinsichten in den Aufstand in Lörrach bieten. Die Arbeiter, so Koch, wurden nach militärischen Umgangsformen instruiert. So wurde der Zug Freymann in Gruppen von fünf bis sieben Personen eingeteilt, welche anschließend nach Lörrach marschierten. Dort hätten sie an verschiedenen Kundgebungen in der Stadt teilgenommen, seien jedoch von der staatlich beauftragten Schupo umringt worden.

Obgleich sich kaum ein Augenzeuge an Redner und Redeinhalte zu erinnern vermochte, lässt sich aus diesen Aussagen doch vieles über den Verlauf des Aufstands ableiten: Offensichtlich war Lörrach als zentraler Versammlungsort für die streikenden Arbeiter gewählt worden. Die Veranstaltung war straff durchorganisiert, Arbeiter und Sympathisanten wurden zu Zügen zusammengestellt und marschierten nach Lörrach. Dort fanden auf dem Marktplatz und anderen Orten Versammlungen und Protestkundgebungen statt. Die von KPD-Angehörigen organisierten Züge seien anschließend an festgelegten Orten stationiert worden, woran sich zahlreiche Züge jedoch nicht gehalten hätten.

Auch die Staatsmacht, so die Zeugenaussagen, sei sehr gut vorbereitet gewesen. Zahlreiche Schutzpolizisten seien abkommandiert worden, um die Kundgebungen zu umstellen. Viele Demonstranten seien zudem ebenfalls bewaffnet gewesen, Augenzeugen beschrieben bedrohliche Szenen wie den Aufbau von Maschinengewehren und von Stacheldrahtverhauen.

Trotz dieser bürgerkriegsähnlichen Atmosphäre, die auch Tote forderte, sei es aus Sicht der Augenzeugen jedoch vergleichsweise friedlich zugegangen, von einer aufgeheizten Atmosphäre war in den Ermittlungsaussagen kaum die Rede. Womöglich habe jedoch übermäßiger Alkoholkonsum sowie Aktionismus zur Misshandlung und Geiselnahme des Fabrikanten geführt.

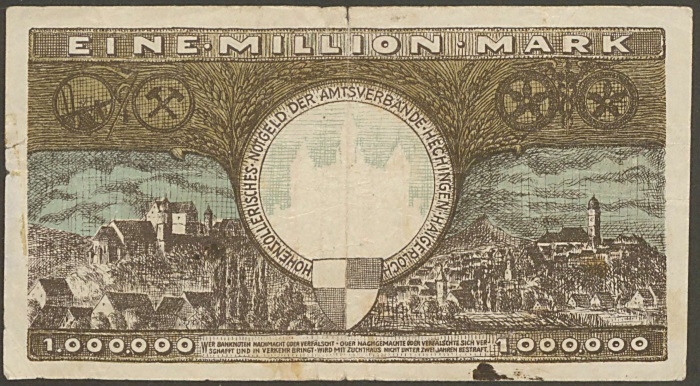

Der ‚Entführungsvorgang‘ verlief jedoch höchst dilettantisch und endete ohne Ergebnis. Ohne die Entführung des Fabrikanten an dieser Stelle verharmlosen zu wollen, verlief der Tag aus Sicht der Augenzeugen erstaunlich ruhig und ohne Zwischenfälle. Als Schlussanekdote ist zu erwähnen, dass die Abrechnung der Ermittlungsgebühren im Inflationsjahr 1923 über 68.500.000 Reichsmark betrug.

GND-Verknüpfung: Justiz [4073136-4]

Das vorgestellte Dokument im Online-Findmittelsystem des Landesarchivs BW:

Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen der Lörracher Unruhen,1923

Teilen

leobw

leobw