Tradition und Erneuerung

Soll der jüdische Gottesdienst modernisiert werden?

von Uri R. Kaufmann

Tradition muss sich erneuern!

Der Mannheimer Stadtrabbiner Moses Präger (1817-1861), Sohn des Bruchsaler Rabbiner Moses Präger, legte 1855 Entwürfe zu zwei Gebetbüchern vor. Präger hatte Änderungen an der althergebrachten Liturgie vorgenommen. Das Gebetbuch für die Feiertage wurde vom Oberratssekretär Joseph Altmann heftig kritisiert, doch setzte sich der Vorstand der jüdischen Gemeinde Mannheim gegen Prägers Amtsenthebung ein. Sein liberales Gebetbuch wurde in den städtischen Gemeinden eingeführt. Lithographie, nach 1861. [Quelle: Landesarchiv BW, GLAK, J-Ac-P Nr. 29.]

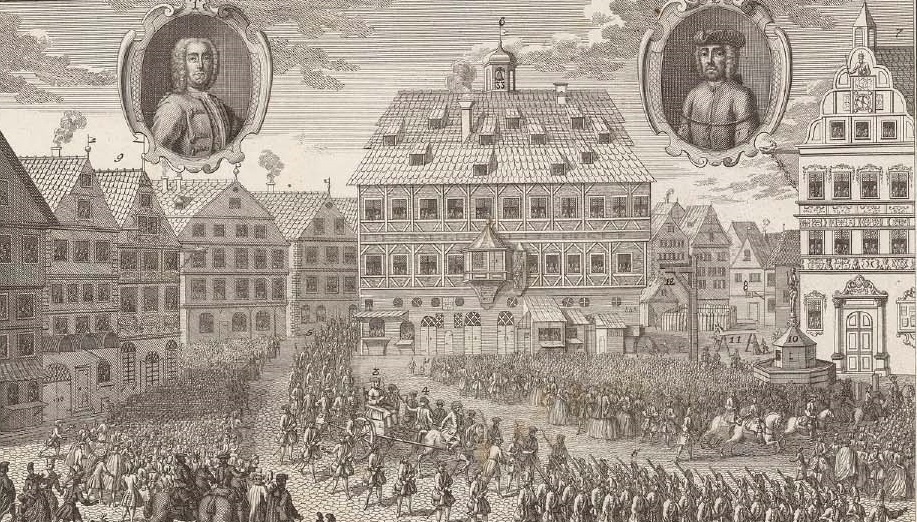

Viele junge jüdische Gelehrte betrachteten in den 1830er- und 1840er-Jahren die überlieferte, umfangreiche jüdische Liturgie mit kritischen Augen. Sollte man den Text nicht verstehen können? Wer aber beherrschte das oft schwierige Hebräisch der verschiedenen Gebete? Oder war die Liturgie ein heiliger Text, für den die Vorfahren den Märtyrertod gestorben waren und den man keinesfalls abändern oder ins Deutsche übersetzt vortragen durfte? Sollte eine Orgel den Gemeindegesang begleiten oder war dies ein christlich geprägtes Instrument, das im jüdischen Gottesdienst nichts zu suchen hatte? Sollte der Rabbiner Experte für jüdisch- religiöses Recht oder (auch) Seelsorger sein? Hatte sich die Tora, die religiöse Lehre, nach dem „Zeitgeist“ zu richten oder der „Zeitgeist“ sich nach der Tora?

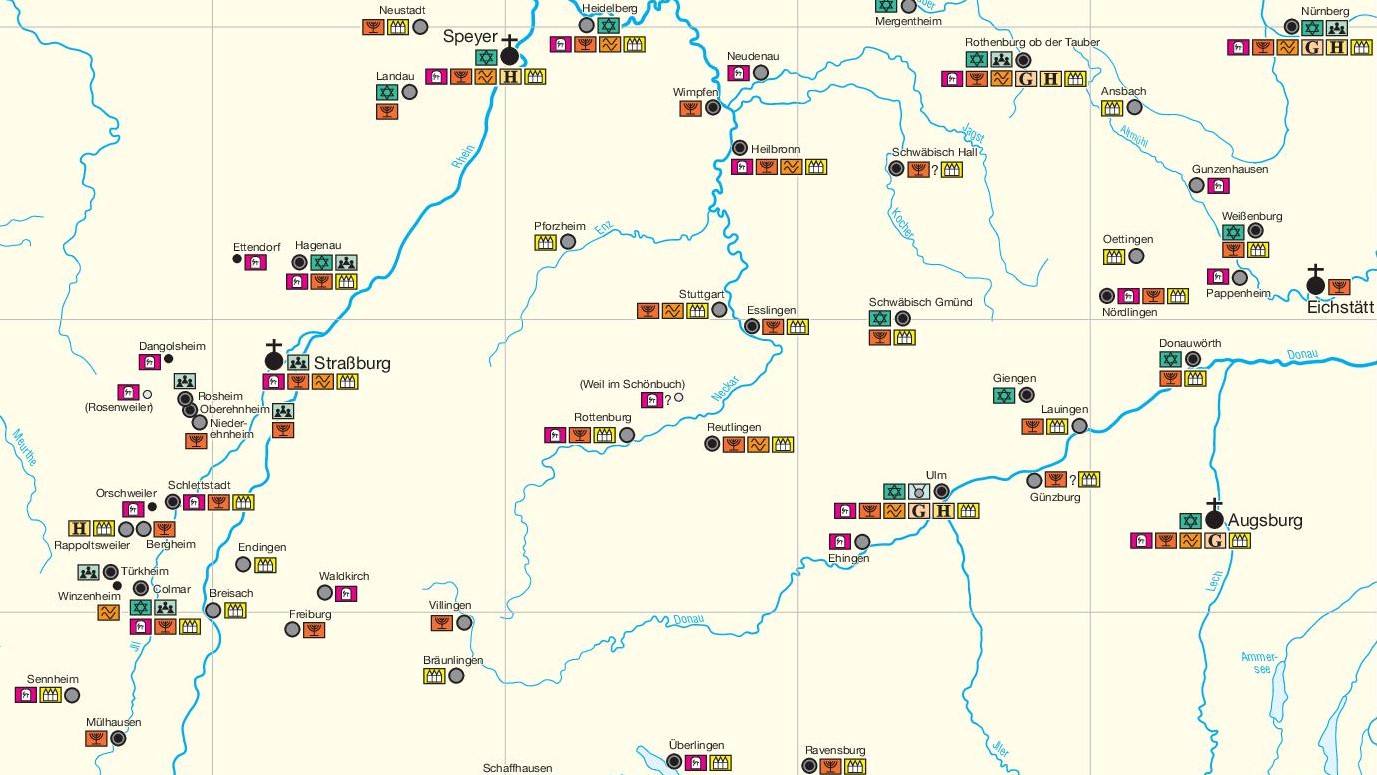

Zwischen 1819 und 1823 bildeten sich in Berlin, Hamburg und Karlsruhe „Tempelvereine“, die deutsche Gebete und Lieder einführten. In Baden verbot die Regierung 1823 dieses Experiment. Um 1844/45 entstanden die drei religiösen Strömungen: die moderne Orthodoxie, der Konservativismus und der Liberalismus. Diese Gegensätze verfestigten sich mit der Gründung von drei wissenschaftlichen, privat finanzierten Rabbinerseminaren zwischen 1854 und 1873 in Breslau und Berlin.

Ein Anführer der modernen Orthodoxie war der Karlsruher Jakob Aaron Ettlinger (1798–1871), der 1825–1836 als Dozent und Bezirksrabbiner in Mannheim einen Studentenkreis um sich scharte. Ihm gingen die Reformen in den badischen Gemeinden zu weit, weshalb er sich 1836 nach Altona berufen ließ. Streitpunkte waren der Einbau einer Orgel in neue Synagogen oder Änderungen der Gebete.

Der Mannheimer Rabbiner Moses Präger verfasste 1855 ein Gebetbuch, das vom Sekretär des Oberrats, Joseph Altmann, entschieden abgelehnt wurde. In Karlsruhe kam es wegen der Einplanung einer Orgel in der neuen Synagoge an der Kronenstraße zum endgültigen Bruch. 1869 traten 24 jüdische Familien aus der israelitischen Religionsgemeinschaft aus und bildeten eine eigene Gemeinde mit separater Infrastruktur von der Religionsschule über das Rabbinat bis zum Friedhof. Dies war der erste Präzedenzfall in ganz Deutschland. In Mannheim und anderen Orten verblieben die Orthodoxen dagegen in der Gemeinde und versammelten sich in der Klaus-Synagoge ohne Orgel, wollten aber weiter im Gemeindeleben präsent sein.

Noch einmal kam es von 1905 bis 1908 zu erbitterten Polemiken über ein neues, dem Oberrat vorgeschlagenes Gebetbuch, das daraufhin nicht gedruckt wurde. Hier beteiligten sich neben den Orthodoxen auch die jungen Zionisten, die dem Oberrat „Assimilation“ (Selbstaufgabe) vorwarfen.

Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter Juden – wie Christen – in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Verweltlichung einsetzte. Viele Juden beachteten immer weniger die Speisegesetze oder den Ruhetag Schabbat am Samstag.

Literatur

- Breuer, Mordechai, Jüdische Orthodoxie im Deutschen Reich 1871-1918. Sozialgeschichte einer religiösen Minderheit, Frankfurt am Main 1986.

- Meyer, Michael A., Antwort auf die Moderne. Geschichte der Reformbewegung im Judentum, Wien 2000.

- Seligmann, Cäsar, Geschichte der jüdischen Reformbewegung von Mendelssohn bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main 1922.

- Wiener, Max, Jüdische Religion im Zeitalter der Emanzipation, Berlin 1933.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Ausstellungskatalog Gleiche Rechte für alle? Zweihundert Jahre jüdische Religionsgemeinschaft in Baden 1809-2009, hg. von Landesarchiv Baden-Württemberg, Ostfildern 2009, auf S. 90 veröffentlicht.

Zitierhinweis: Uri R. Kaufmann, Tradition und Erneuerung, in: Jüdisches Leben im Südwesten, URL: […], Stand: 03.09.2021.

leobw

leobw