Als Ferienhelfer im Kurzzeitheim Michelbach Ende der 1970er Jahre

von Richard Lallathin

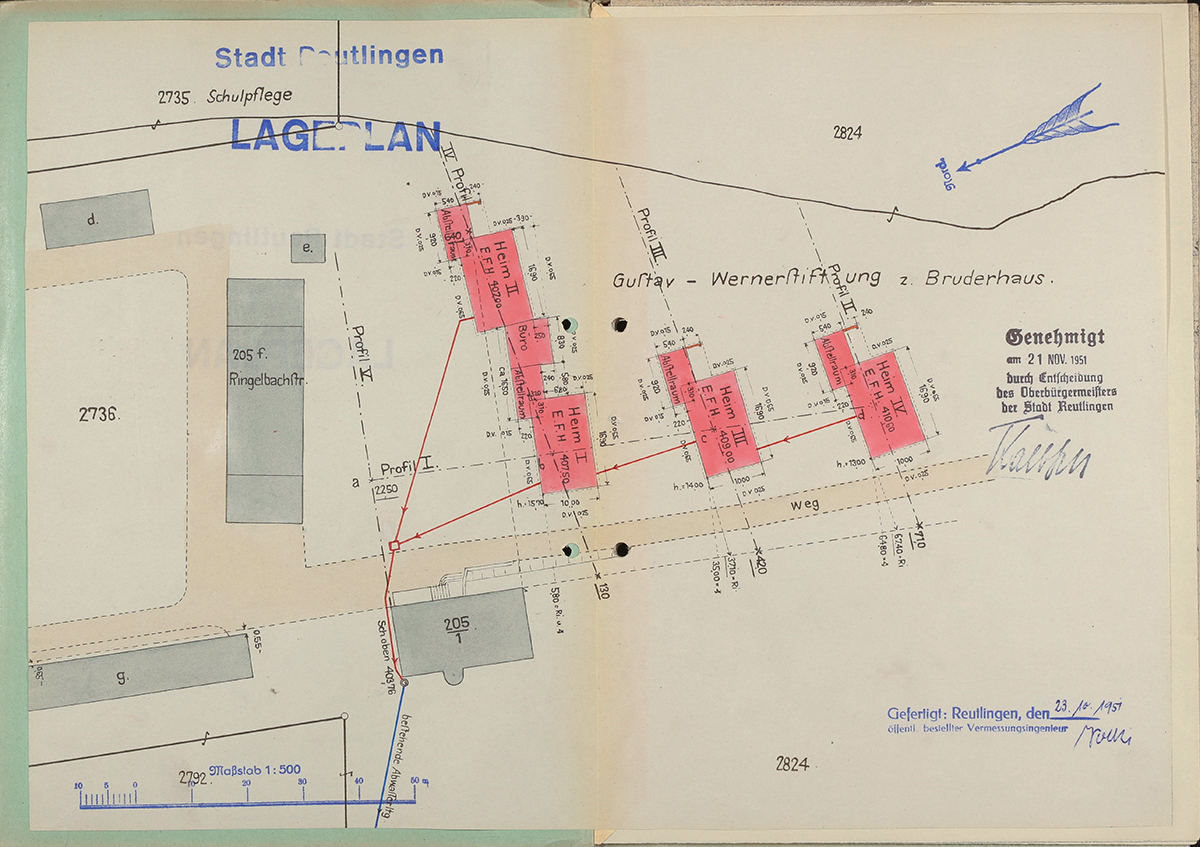

![Das Kurzzeitheim Michelbach [Quelle: Richard Lallathin]. Zum Vergrößern bitte klicken. Das Kurzzeitheim Michelbach [Quelle: Richard Lallathin]. Zum Vergrößern bitte klicken.](/documents/10157/19373997/Lallathin_Bild+1+-+Kurzzeitheim+Michelbach+1977_vor.jpg/6cd514a2-ade2-4ac6-ab6b-a5fa1741e15f?t=1648195422098)

Die Tätigkeit als Ferienhelfer in einer Wohngruppe von Kindern mit Behinderung im Sommer 1978 bestimmte meinen weiteren Lebensweg. Während meines anschließenden Theologie-Studiums bedeutete für mich das ehrenamtliche Engagement in der Behindertenarbeit und die Begegnungen mit Menschen mit Behinderungen eine große Bereicherung. Das führte mich später hauptberuflich in die Behindertenarbeit, in der ich bis heute tätig bin.

Es war der gefühlt heißeste Tage des Sommers 1978, als ich im Kurzzeitheim Michelbach ankam. Nach einer längeren Zugfahrt aus Oberschwaben und nach einem Fußmarsch vom Schwarzacher Hof traf ich zur Mittagspause im Kurzzeitheim ein. Mein Name stand schon auf dem Dienstplan der Gruppe Bullerbü für diesen Tag. Mein sechswöchiger Einsatz als Ferienhelfer konnte also beginnen.

Ich betrat den Innenhof des Kurzzeitheimes. Viele Ferienkinder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten es sich draußen unter schützenden Dächern und anderen Schattenspendern für die Mittagspause gemütlich gemacht. Mindestens 50 Augenpaare richteten sich auf mich, als ich, der Neuling, aus der Türe trat. Nie zuvor fühlte ich mich so im Rampenlicht und nie zuvor wusste ich weniger, wohin ich meinen Blick richten und was ich mit meinen Armen und Händen tun sollte. Da kam Albert auf mich zu, ein zehnjähriger autistischer Junge. Er hat in seinem Leben noch nie ein Wort gesprochen. Aber er nahm mich bei der Hand und führte mich zu einer im Hof aufgebauten Wippe. Ich verstand: Albert will mit mir wippen. Ich nahm also auf der einen Seite Platz. Mit beiden Händen hielt ich mich an dem Bügel vor mir fest. Albert und ich wippten. Mittlerweile hatten sich die meisten der 50 Augenpaare – sofern sie alle auf mich gerichtet waren - anderen Menschen und Dingen zugewandt. Ich war im Kurzzeitheim Michelbach angekommen und der frisch gebackene Abiturient aus Pfullendorf hatte die ersten so aufregenden Sekunden dank Albert gut hinter sich gebracht.

![Das Kurzzeitheim Michelbach [Quelle: Richard Lallathin]. Zum Vergrößern bitte klicken. Das Kurzzeitheim Michelbach [Quelle: Richard Lallathin]. Zum Vergrößern bitte klicken.](/documents/10157/19373997/Lallathin_Bild+2a+-+Michelbach+%2C+farbe%2C+Luftaufnahme.jpg/520ac878-6943-4fe8-ac2f-88fd6f53b0ee?t=1648195424140)

Es folgten sechs Wochen voller Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen, mit Gesprächen, mit allen anfallenden Arbeiten in der Ferienkindergruppe – von freizeitpädagogischen Aktivitäten bis hin zu pflegerischen Maßnahmen. Eine ganz neue Welt tat sich dem jungen Abiturienten auf. Es waren bis dahin die intensivsten sechs Wochen meines Lebens!

Erst aus der Rückschau nach Jahrzehnten kann ich einigermaßen einordnen, was ich damals, Ende der 70er-Jahre, im Kurzzeitheim Michelbach erlebte.

Der Schwarzacher Hof der Johannes-Diakonie Mosbach war mir von Kindheit an aus Erzählungen meiner Mutter vertraut: Eine kirchliche Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Nun war ich also als Mitarbeiter auf Zeit mittendrin. Mittendrin war ich auch in der gewaltigen Aufbruchsphase der Behindertenhilfe, die endlich, nach Jahrzehnten der Stagnation und Erstarrung in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre, in ganz Deutschland begann. So auch in der Johannes-Diakonie.

Gerade einmal zehn Jahre zuvor wurde damit begonnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich als Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger auszubilden. Die Vielfalt der Professionen nahm zu. Zivildienstleistende bedeuteten einen Zuwachs an aufgeweckten Mitarbeitern und kritischen Beobachtern hergebrachter Erziehungskonzepte. Ebenso wuchsen die damals üblicherweise so genannten „Anstalten“ binnen weniger Jahre zu riesigen Rehabilitationseinrichtungen, so auch der Schwarzacher Hof. Was wurde da alles gebaut! Außer der Fachschule für Heilerziehungspflege natürlich neue Wohnhäuser, denn die bisherigen Schlafsäle für 10, 20 oder mehr Menschen mit Behinderung kamen einer Verletzung der Menschenrechte der dort Wohnenden gleich. Dazu kamen Therapieräume, medizinische Angebote und Arbeitsplätze in Werkstätten. Auf dem Schwarzacher Hof entstand sogar eine Halle für eine der ersten Reittherapien deutschlandweit… und schließlich im Jahr 1977 das Kurzzeitheim Michelbach.

Es handelte sich um ein Modellprojekt für Kinder und Erwachsene. Behinderte Kinder, die in ihren Familien leben, fanden für einige Wochen dort Aufnahme. Ihre Eltern und nicht behinderten Geschwister konnten eigenen Urlaub machen. Oder ein Elternteil konnte sich einer medizinischen Behandlung oder Kur unterziehen, während das behinderte Kind in der Kurzzeitunterbringung war. Erwachsene Menschen mit Behinderung konnten in einer barrierefreien Wohnung des Kurzzeitheimes im „schönen Kleinen Odenwald“, wie es im Werbeflyer hieß, selbständig Urlaub machen. Das Personal des Kurzzeitheimes erbrachte die notwendigen Pflege- und Assistenzleistungen.

Allerdings erfüllten sich die ursprünglichen Erwartungen nicht. Das Angebot für Erwachsene wurde nur spärlich angenommen. Die Nachfrage nach einer Kurzzeitunterbringung für Kinder beschränkte sich im Wesentlichen auf die Sommermonate. Kolleginnen und Kollegen berichteten mir einige Jahre später, dass nach ihrem Eindruck die Kurzzeitunterbringung nicht nur eine zeitliche Entlastung für die Eltern und Familien war. Viele Eltern seien erst durch die Kurzzeitunterbringung auf die Idee gekommen, ihr Kind auf Dauer in eine stationäre Einrichtung zu geben. Man muss bedenken, dass zu dieser Zeit die Gesellschaft noch weit weniger barrierefrei war als heute.

Möglicherweise motivierte auch der sichtbar hohe Standard der Unterbringung im Kurzzeitheim Eltern dazu, in einer stationären Einrichtung einen guten Ort für ihre Kinder zu sehen – zumal in diesen Jahren mit dem Rehabilitationszentrum für Schwerst- und Mehrfachbehinderte am Schwarzacher Hof ein weiteres Modellprojekt der Eingliederungshilfe mit 200 Wohnplätzen höchster Qualität geschaffen wurde.

Was machte die besondere Atmosphäre des Kurzzeitheimes aus?

Zunächst einmal: Es war ein Neubau, inmitten von Wiesen und Äckern im Kleinen Odenwald gelegen, unweit vom Schwarzacher Hof entfernt, aber durch einen kleinen Höhenrücken zumindest optisch von ihm getrennt. Der ein-, an manchen Stellen zweistöckige Holzbau bildete einen dreiviertel Kreis; der Innenhof lud zum Verweilen, Erholen und Feiern ein. Von hier aus konnte jede der fünf Wohngruppen über eine eigene Zugangstür betreten werden. Jede Wohngruppe bestand aus drei Doppelzimmern mit einem gegenüberliegenden Pflegebad. Der Tagesraum mit Küche war ebenso großzügig und modern ausgestattet, mit einem Balkon davor. Viel Holz und das durch die großen Fenster einfallende Licht schufen eine freundliche Atmosphäre, so dass auch der Aufenthalt im Haus und auf den Gruppen entspannt und angenehm war.

Im Untergeschoss gab es damals ein kleines Hallenbad, das auch in den Sommermonaten gerne genutzt wurde. Unvergesslich bleibt mir der in den dazugehörigen Sanitärräumen durchgeführte „Matschtag“: Nur mit Badeanzug oder Badehose bekleidet bestrichen wir, Kinder und Mitarbeitende, uns gegenseitig mit langen Pinseln mit Wasserfarben und sudelten uns mit nassem Sand ein – ein köstliches Vergnügen für alle Beteiligte.

Selbstverständlich gehörten tägliche Spaziergänge zum Programm. Mehrmals machten wir größere Ausflüge. Es ging in den Märchenpark auf den nahe gelegenen Königsstuhl. Der Ausflug nach Heidelberg ist mir noch in besonderer Erinnerung: Mit „unseren“ behinderten Kindern, einige im Rollstuhl sitzend, zogen wir durch die belebte Hauptstraße. Zum ersten Mal war ich selbst Teil einer solchen Gruppe. Natürlich fielen wir auf und wurden beguckt. Waren es abschätzige und kritische Blicke? Oder war es meine eigene Unsicherheit, die diese Situation zu einer besonderen machte, während die Passantinnen und Passanten ihren eigenen Geschäften nachgingen? Die Jahre vorher war ich derjenige, der in der Rolle des Zuschauers war: Da spazierten Menschen mit Behinderung und ihre Betreuerinnen und Betreuer sonntags in kleinen Gruppen durch unser oberschwäbisches Bauerndorf. Sie kamen aus einer anthroposophischen Einrichtung, die Anfang der 1970er Jahre im Nachbardorf gegründet worden war. Wir standen freundlich grüßend an unseren Gartenzäunen, waren aber doch auch etwas verunsichert, wie mit diesen Menschen umzugehen sei.

Zum Personal im Kurzeitheim gehörten außer den ausgebildeten Heilerziehungspflegerinnen und -pflegern noch eine große Zahl weiterer Menschen und Professionen: Junge Menschen, die für ein Praktikum oder einen Ferienjob dort waren, Zivildienstleistende, ein Hausmeister sowie psychologisch und therapeutisch geschulte Fachkräfte. Mir sind vor allem auch die Kollegen noch in Erinnerung, die ursprünglich einen für die damalige Zeit typischen Handwerksberuf erlernt hatten. Im Geist der 70er-Jahre sattelten sie um, sei es im Rahmen einer beruflichen Reha-Maßnahme, mehr noch aber, um hier in der pflegerischen und pädagogischen Arbeit mit Menschen mit Behinderung einen „sinnvollen“ Beruf ausüben zu können. Ich selbst kann mich noch an meine damaligen vollmundigen Worte – im Blick auf die Ferienhelfertätigkeit, aber mehr noch auf das anstehende Theologiestudium gesprochen – erinnern, die da lauteten: Ich will keine Karriere machen und viel Geld verdienen; sondern ich will für die Menschen da sein und mich für eine gerechte und saubere Umwelt einsetzen.

Nach zwei Wochen im Kurzzeitheim war mir klar: Ich bleibe hier und mache die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Doch nach drei Wochen traf bei mir im Kurzzeitheim die Zulassung zum Theologiestudium an der Kirchlichen Hochschule in Bielefeld-Bethel ein. So beendete ich nach sechs Wochen meine Ferienhelfertätigkeit im Kurzzeitheim Michelbach. Ich kehrte für eine Woche in mein oberschwäbisches Heimatdorf zurück, um anschließend im fernen Bielefeld mein Studium zu beginnen. Auch dort waren es Menschen mit Behinderung, die mein Leben begleiteten, die mich so „führten“, wie es der zehnjährige Albert an meinem ersten Tag im Kurzzeitheim tat. Gut 22 Jahre später führten mich diese Erfahrungen und Begegnungen in die Johannes-Diakonie zurück. Seither bin ich hier beruflich tätig. Die seit den 60er-Jahren entstandenen Rehabilitationszentren befinden sich inzwischen in einem gewaltigen Transformationsprozess. Inklusion ist das neue Leitbild. Teilhabe und Teilgabe soll für Menschen mit Behinderung nicht mehr nur an „besonderen“ Orten möglich sein, sondern die gesamte Gesellschaft soll zu einem guten Ort für Menschen mit Behinderung werden – auch aus der Erkenntnis heraus, dass der Gesellschaft etwas fehlt, wenn in ihr Menschen mit Behinderung nicht vorkommen. Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat dies einmal so formuliert: Eine Gesellschaft ohne behinderte Menschen ist eine behinderte Gesellschaft.

Ich danke Albert, den Ferienkindern des Sommers 1978 und all den vielen Menschen mit Behinderung, mit denen ich seit so vielen Jahren das Leben teilen darf und von denen ich so viel an freundlicher Offenheit, ehrlichem Interesse und ungekünsteltem Menschsein erfahren durfte. Sie alle wurden Teil meines Lebens und haben es reich gemacht.

Zum Autor: Richard Lallathin war von 1989-2000 Gemeindepfarrer in Freiburg und ist seit 2000 als Pfarrer in der Johannes-Diakonie Mosbach tätig.

Zitierhinweis: Richard Lallathin, Als Ferienhelfer im Kurzzeitheim Michelbach Ende der 1970er Jahre, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 23.03.2022.

leobw

leobw