Bildungswesen - Ansturm auf die badischen Universitäten

Florian Brückner, Universität Stuttgart

Anatomie-Hörsaal der Universität Heidelberg (Quelle: Unibibliothek Heidelberg, Graphische Sammlung, A_0770)

Kontext

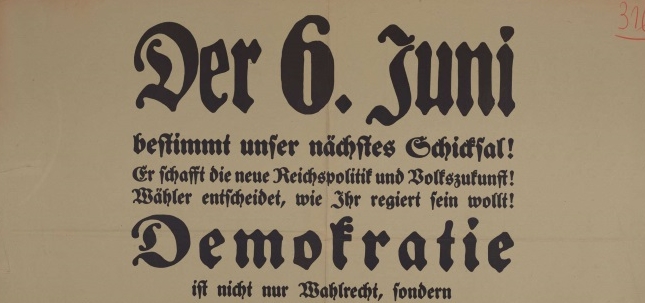

Der demokratische Umbruch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde von den Studierenden an den badischen Universitäten keinesfalls einhellig begrüßt. Im Gegenteil: Auch und gerade das studentische Milieu entwickelte sich zu einem Sammelbecken radikal-nationalistischer und antidemokratischer Kräfte. Dass derartige Entwicklungen keine regionale Sonderentwicklung darstellten, macht ein Blick auf die sogenannte Deutsche Studentenschaft (DSt) deutlich. Diese war nach dem Krieg eigentlich gegründet worden, um für die deutschsprachigen Universitäten auch außerhalb der deutschen Grenzen ein demokratisches Forum zu schaffen. Schon bald wurde die DSt aber von schweren Flügelkämpfen erschüttert und geriet zunehmend in ein nationalistisches und sogar völkisches Fahrwasser. Die republikanischen Kräfte blieben in der „Deutschen Studentenschaft“ bis zu deren Gleichschaltung in der NS-Zeit stets nur eine Minderheit.

Die Gründe für die nationalistische und antirepublikanische Orientierung zahlreicher Studenten waren vielschichtig. Ein Studienbeginn bedeutete für ehemalige Frontsoldaten einen radikalen sozialen Rollenwechsel: Nach Jahren des Kriegs, der intensiven Erfahrung von Gewalt und Brutalisierung, dem Leben in militärischen Hierarchien und der Desillusionierung durch die deutsche Niederlage misslang vielen ein nahtloser Übergang in ein ziviles, auf Wissenschaft und Bildung ausgerichtetes Leben. Überdies fiel die „Dolchstoßlegende“ auch bei Studenten auf fruchtbaren Boden. Eine oftmals prekäre wirtschaftliche Lage erhöhte die Zahl der Studienabbrecher, die ihre beruflichen Vorstellungen in praxisnäheren Berufsfeldern umzusetzen gedachten. Mancher Studienabbrecher schloss sich den Freikorps an. Der vielleicht prominenteste Freikorpskämpfer und Studienabbrecher war der aus Südbaden stammende Albert Leo Schlageter (1894-1923), der nach seiner Hinrichtung durch die Franzosen zum „Volkshelden“ hochstilisiert wurde.

Regelungen von Zulassungsbeschränkungen für Studierende

Bereits zu Kriegsbeginn war ein Aufnahmestopp in allen Studiengängen für Studierende aus Feindländern in Kraft getreten. Zudem erhoben die Universitäten nunmehr sogenannte Ausländergebühren, wobei der Krieg auch hier unterschiedliche Kategorien, ja ein Zweiklassensystem von Studierenden geschaffen hatte. Prinzipiell hatten alle ausländischen Studierenden derartige Gebühren zu entrichten. Doch verfügte eine Reihe von ausländischen Studierenden an badischen Universitäten über die Möglichkeit, sich von diesen Gebühren befreien oder diese senken zu lassen, sofern sie aus befreundeten Ländern wie Österreich-Ungarn kamen, deutscher Abstammung waren und die deutsche Sprache beherrschten.

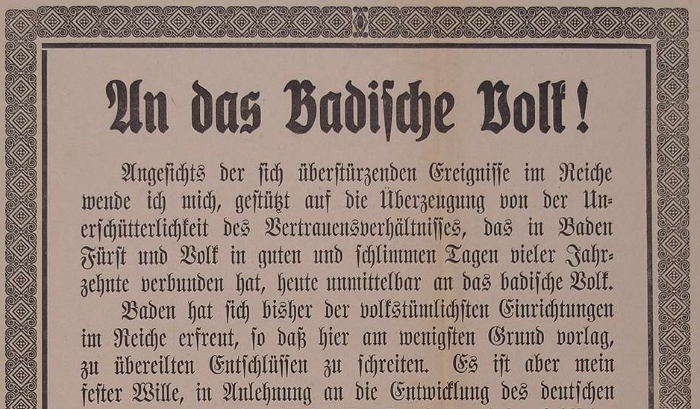

In Folge der Demobilisierung nach dem Kriegsende kam es im Wintersemester 1919/20 zu einem großen Andrang zurückkehrender Studenten auf die Studienplätze an den badischen Hochschulen. Die Universitäten Heidelberg und Freiburg, die Technische Hochschule in Karlsruhe und die Handelshochschule in Mannheim hatten indes während der Kriegsjahre drastische finanzielle Kürzungen hinnehmen müssen, was sich nun angesichts der Welle an Studienwilligen rächen sollte. Eine Möglichkeit, die ersten Schübe an Immatrikulationen unter Kontrolle zu bringen, bestand in der Einrichtung sogenannter Zwischen- oder Notsemester, um über das übliche Kontingent hinaus weiteren Studienbewerbern einen Studienplatz zu gewähren.

Wo dies nicht möglich war, mussten strenge Zulassungsbeschränkungen oder gar Aufnahmestopps eingeführt werden. Exemplarisch wird dies am Studiengang der Zahnheilkunde in Heidelberg deutlich: Einen für das Wintersemester 1918/19 verfügten Aufnahmestopp gedachte das Kultusministerium eigentlich am 23. Dezember 1919 für das Sommersemester 1920 aufzuheben. Doch sprach sich diese Ankündigung in Baden und weiteren Ländern so schnell herum, dass es zu einem erneuten Andrang auf die Studienplätze in Heidelberg kam: Bereits am 30. Januar 1920 war das zahnärztliche Institut der Universität Heidelberg so überfüllt, dass für das Sommersemester 1920 wiederum keine Neuzugänge zugelassen wurden. Diese Sperre betraf vor allem solche Studierenden, die aus anderen Ländern und von anderen Universitäten nach Heidelberg strömten, um dort am Zahnheilkundeinstitut ein klinisches Pflichtsemester für praktische Laborarbeiten zu absolvieren. Ausgenommen von diesen Zulassungsbeschränkungen waren allein badische Studierende.

Neben Medizin und hier insbesondere der Zahnheilkunde waren weitere Studiengänge, vor allem jene, die von der Laborarbeit abhängig waren, in besonderem Maße von den Folgen des Krieges betroffen – etwa die Chemie, die während der Kriegsjahre einen Boom erlebt hatte. So wandte sich die Direktion des chemischen Laboratoriums der Universität Heidelberg am 20. Februar 1920 an das Kultusministerium mit der Anfrage, nach welchen Kriterien die stark überbelegten Laborplätze und Praktika an Studierende zu vergeben seien. Dabei hielt die Direktion fest, dass von über 100 Studierenden nur acht einen Platz erhalten konnten. Der Großteil der Pharmazie- und Chemiestudenten musste über zwei Semester auf einen Platz im Labor warten. Diese Wartezeiten betrafen dabei sowohl Kriegs- als auch Nichtkriegsteilnehmer, wobei erstere bevorzugt wurden.

Die Bevorzugung von Studierenden, die Kriegsdienst geleistet hatten, beruhte auf einer internen Vorgabe der Universität Heidelberg. Daher bat diese das Kultusministerium um eine allgemeine Regelung, bei der die Herkunft aus Baden das bisherige Kriterium der Kriegsteilnahme ergänzen sollte. Die Direktion präzisierte die vom Kultusministerium mit leichten Abänderungen angenommene Rangordnung wie folgt: An erster Stelle standen Kriegsteilnehmer aus Baden, deren Eltern zudem in Heidelberg lebten. Damit wurde aufgrund der Wohnraum- und Lebensmittelknappheit auch der Wohnort der Studierenden zum Kriterium gemacht und mit der möglichen Unterbringung in der elterlichen Wohnung (zwangsweise) ein zusätzlicher Faktor finanzieller Absicherung eingeführt. An zweiter Stelle folgten badische Kriegsteilnehmer, drittens Badener ohne Kriegsteilnahme, deren Eltern in Heidelberg wohnten, und schließlich viertens andere Badener, die nicht am Krieg teilgenommen hatten. Wer diesen Kriterien nicht entsprach, dem blieb ein Laborplatz und damit faktisch ein erfolgreiches Examen verwehrt.

GND-Verknüpfung: Bildungswesen [4006681-2]

Das vorgestellte Dokument im Online-Findmittelsystem des Landesarchivs BW:

Schreiben des Kultusministeriums an das Rektorat der Universität Heidelberg, 23.12.1919

Teilen

leobw

leobw