Gesellschaft, Bildung und Kultur in Baden

Florian Brückner, Universität Stuttgart

Einführung

Die Jahre von 1918 bis 1923 waren im gesellschaftlichen, bildungspolitischen und kulturellen Bereich von Anpassungsprozessen an das neue politische System geprägt. Der allgemeine Demokratisierungs- und Parlamentarisierungsprozess wirkte sich beispielsweise auch auf die jüdische Landessynagoge aus, die ihr internes Wahlverfahren am allgemeinen, geheimen und direkten Verhältniswahlrecht ausrichtete. Mit der Neuregelung des Verhältnisses von Staat und Kirche durch den Paragrafen 18 der badischen Landesverfassung wurde die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, womit sie den christlichen Kirchen gleichgestellt war. Die 1923 verabschiedete neue Verfassung der Landessynode gewährte allen in Baden lebenden Juden einschließlich Frauen über 25 Jahren das aktive und passive Wahlrecht. Die Synode bestand aus 29 gewählten Mitgliedern, zu denen drei Repräsentanten der Rabbiner sowie jeweils zwei der Religionslehrer und der Kantoren, den Chorleitern im Gottesdienst, hinzukamen. Ein auf sechs Jahre gewählter Oberrat präsidierte der Synode, die mehrheitlich liberal eingestellt war und in der sich konservative und orthodoxe Kräfte traditionell in der Minderheit befanden. Die wichtigsten Gemeinden in Mannheim, Karlsruhe, Freiburg und Konstanz konnten fortan mehr Abgeordnete in die Synode entsenden, die sich vorwiegend aus Honoratioren, hier insbesondere aus Handelsleuten, Juristen und Gelehrten, zusammensetzte.

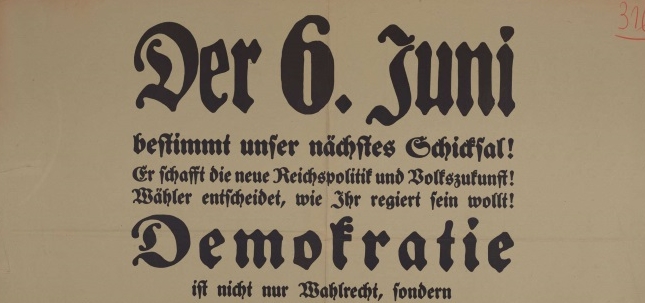

Einem Anpassungsprozess unterlag auch der Badische Frauenverein. Eng an das Fürstenhaus angelehnt und bislang nahezu konkurrenzlos im sozial-karitativen Bereich tätig, musste er sich dem Konkurrenzkampf in der nun pluralen Gesellschaft stellen. So verbot er seinen Mitgliedern den Beitritt zu Gewerkschaften, um nicht den politischen Einfluss auf sie zu verlieren. Auch die sich um die Badener DDP formierende linksliberale Jugend versuchte, ihre Mitglieder mithilfe der Zeitschrift „Bergfeuer“ für die 1921 anstehenden zweiten Landtagswahlen zu mobilisieren. Eine diversifizierte Zeitungslandschaft mit regionalem und reichsweitem Verbreitungsgrad versuchte in der sich formierenden ‚Mediendemokratie von Weimar‘ ebenfalls Einfluss auf die Politik zu nehmen. Die gesellschaftliche Anerkennung des Sports als Ausdruck eines neuen Freizeitverhaltens wurde in Baden wesentlich durch Oberst Erich Blankenhorn (1878-1963) gefördert, der als Leiter der Badischen Sicherheitspolizei die neue Sportkultur in seiner Organisation einführte und mit der Gründung von Polizeisportvereinen Leibeserziehung und -ertüchtigung „salonfähig“ und populär zugleich machte.

Schulen und Universitäten

Der Übergang von der monarchischen zur demokratischen Staatsverfassung erforderte insbesondere im Bereich der staatsbürgerlichen wie schulischen Bildung eine grundlegende Neuorientierung. Die im Juni 1920 vom Reichsinnenministerium einberufene Reichsschulkonferenz formulierte die bildungspolitischen Ziele, die neben einer inhaltlichen Neuausrichtung der Lehrinhalte insbesondere auch einen gerechteren Zugang zur Bildung erweitern wollten. Beiräte auf allen Schulebenen sicherten die Mitspracherechte der Eltern. In den Amtsbezirken eingerichtete Ausschüsse förderten die Zusammenarbeit und den Austausch der unterschiedlichen Schultypen.

Ab Mitte der 1920er Jahre konnte wieder ein kontinuierlicher Anstieg der Schülerzahlen verzeichnet werden. Von der Bildungsoffensive, maßgeblich betrieben vom badischen Ministerium des Kultus und Unterrichts unter dem Sozialdemokraten Adam Remmele (1877-1951), profitierten allgemein neben den Realschulen auch die Realgymnasien und Gymnasien. Im speziellen genossen jedoch insbesondere die Schülerinnen Vorteile, deren Anteil sich an den Realschulen um 33 %, an den Gymnasien und Oberrealschulen gar bis zum Vierfachen erhöhte. Rund 40 % der Schüler an höheren Schulen kamen aus Beamtenfamilien, wohingegen nur 6 % selbständigen Unternehmerfamilien entstammten. Kaufmannsfamilien stellten rund 15 %, selbständige Handwerker 13 % und kaufmännische Angestellte rund 14 % der Schülerschaft. Dennoch waren die Kräfte groß, die am Alten festhalten wollten und sich einer vermeintlich gleichmacherischen demokratischen Öffnung des Bildungssystems vehement widersetzten.

Ähnlich stellt sich die Situation auch an den badischen Universitäten dar, die sich nach Kriegsende in einem Umbruchprozess befanden. Auf den Rückgang von Bewerbern während des Krieges, der die traditionsreichen Universitäten Heidelberg und Karlsruhe ebenso getroffen hatte wie die Technische Hochschule in Karlsruhe und die Handelshochschule in Mannheim, folgte ab 1919 eine große Welle von Studienbewerbern. Diese setzte sich vorwiegend aus Kriegsteilnehmern zusammen, die vielfach enttäuscht und desillusioniert von der Front an die Hochschulen strömten. Um den Andrang bewältigen zu können, führten die Universitäten Zwischen- oder Notsemester ein. Zur realen Not der Studierenden – prekäre Ernährungslage, steigende Preise für den Wohnraum, Fortfall der Stipendien durch Inflation und Wirtschaftskrise, Probleme im Lehrbetrieb – gesellte sich Enttäuschung über die Kriegsniederlage und die Angst vor einer ungewissen Zukunft. Insbesondere herrschte jedoch Wut und Unverständnis über die im Versailler Vertrag festgestellte Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Ein erfolgreiches Studium bot nach 1918 nicht mehr echten Schutz vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg. Entsprechend hoch war die Zahl der Studienabbrecher, die vor allem in den Anfangsjahren der Weimarer Republik häufig Platz in den vielen Freikorps fanden, später in den zahlreichen paramilitärischen Verbänden und den bündischen Organisationen. So gab es im bayerischen Freikorps Oberland, das 1920-1921 in den Ruhrkämpfen und in Schlesien eingesetzt war, einen eigenen aus Studenten zusammengesetzten Zug Freiburg. Für die düstere Gegenwart und die daraus resultierende pessimistische Grundstimmung wurden die neue Republik und deren Repräsentanten verantwortlich gemacht, die nicht nur bei den Studierenden sondern auch und gerade bei der Professorenschaft auf weitgehende Ablehnung stießen. 90 Hochschullehrer zählten im Januar 1919 zu den Unterzeichnern der „Erklärung der Hochschullehrer" wider die deutsche Alleinschuld. Prinz Max von Baden initiierte daraufhin in seiner Funktion als Reichskanzler die Gründung der in Heidelberg angesiedelten „Arbeitsgemeinschaft für Politik des Rechts", in der sich Badener Koryphäen wie der Historiker Hermann Oncken (1869-1945) oder der Begründer der Soziologie, Max Weber (1864-1920), engagierten, um eine Revision des Versailler Vertrages anzustreben.

Christliche Kirchen und Judentum

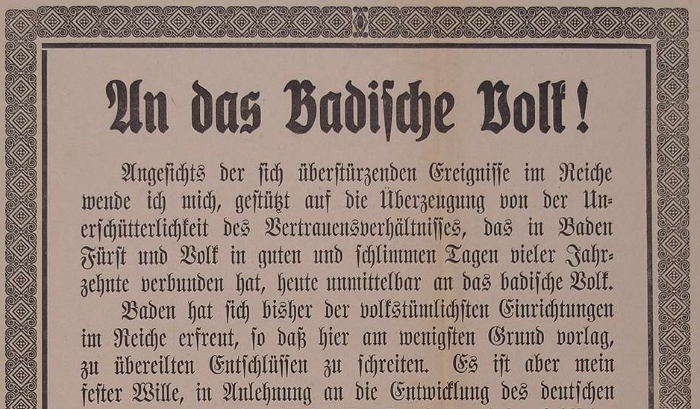

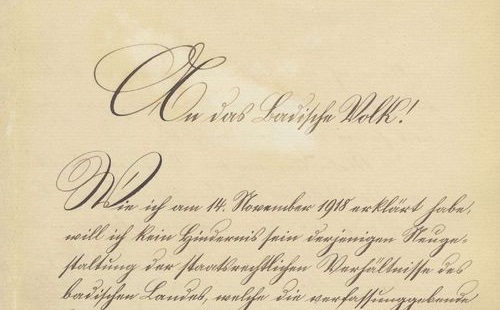

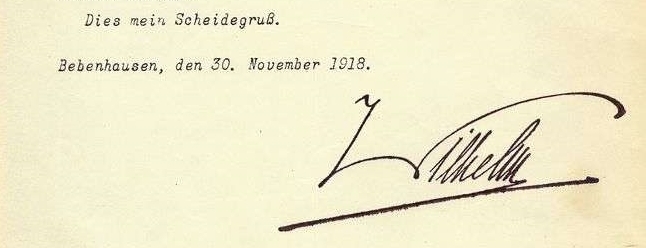

Für rund 40 % der Badener, die der evangelischen Konfession angehörten, war der Beginn des demokratischen Regierungssystems innerkirchlich mit einer Verlusterfahrung verbunden. Großherzog Friedrich II. hatte mit seiner Abdankung zugleich auf die Ausübung des Kirchenregiments verzichtet. Seine kirchlichen Befugnisse als Oberhaupt der evangelischen Christen in Baden wurden schon im November per Gesetz auf den Evangelischen Oberkirchenrat übertragen. Die neue Verfassung bestätigte 1919 die Stellung der kirchlichen Körperschaften und damit das Kirchengesetz vom 9. Oktober 1860, das den katholischen und evangelischen Kirchen weitgehende Selbstverwaltung zugestanden hatte. Trotz der neuen Verfasstheit bestanden die inneren Konfliktlinien ungebrochen weiter, die die Geschichte der evangelischen Kirche in Baden das ganze 19. Jahrhundert über geprägt hatten, insbesondere die unterschiedlichen Auffassungen konservativer und liberaler Vertreter über das Verhältnis der Kirche zum Staat.

Zu den zentralen Kräften im badischen landeskirchlichen Protestantismus zählte beispielsweise die aus der Revolution von 1848/49 hervorgegangene kirchlich-liberale Vereinigung. Sie strebte eine weitestgehende Selbstständigkeit der Kirche an; insbesondere das autonome Wahlrecht ihrer Mitglieder. Die 1850 gegründete kirchlich-positive Vereinigung, die all jene Vertreter umfasste, die sich den theologischen und kirchenpolitischen Positionen der Liberalen entgegenstellten, bemühte sich darüber hinaus um weitestgehende Autonomie der Kirche im Verwaltungsbereich. Dementsprechend verlangten ihre Vertreter das strikte Verbot für ihre Mitglieder, sich gleichzeitig sowohl politisch als auch geistlich zu betätigen. Die 1896/97 gegründete landeskirchliche Vereinigung, deren Anhänger der in Baden und Württemberg weit verbreiteten pietistischen Gemeinschaftsbewegung entstammten, machte sich wiederum für eine Aussöhnung in jenen theologischen Streitfragen stark, die 1864 innerhalb der Kirche aufgetreten waren. Der nach dem Krieg gegründete sozialistisch geprägte Volkskirchenbund, dem mit Dr. Eduard Dietz (1860-1940) auch solche Akteure angehörten, die auf staatlicher Ebene unmittelbar am Verfassungsgebungsprozess beteiligt waren, sprach sich für eine starke Anlehnung an die badische Republik aus. Das Wahlverfahren der Landessynode wurde 1919 im politischen Demokratisierungsprozess umgewandelt, das heißt, dass in den Generalsynoden das Verhältniswahlrecht nach allgemeinen, gleichen und geheimen Grundsätzen eingeführt wurde. Dies beinhaltete auch die Einführung des Frauenwahlrechts. Die ersten Wahlen brachten die kirchlich-positive Vereinigung mit einer absoluten Mehrheit an die Führung der Generalssynode von 1919.

Rund 60 % der Badener waren katholisch. Das Verhältnis zwischen katholischer Kirche und dem protestantischen großherzoglichen Haus war im 19. Jahrhundert – wie in anderen Teilen Deutschlands – belastet. Nicht erst seit Bismarcks Kulturkampf standen die Katholiken Badens als „Ultramontane“ unter Generalverdacht, Agenten Roms zu sein und damit eher den Papst als den Großherzog auch als weltliches Oberhaupt anzuerkennen. Konsequenz aus diesem Misstrauen waren die jahrzehntelangen Versuche der Monarchie, die Zentrumspartei von politischer Partizipation auszuschließen. Erst der Umwälzungsprozess nach 1918 führte dazu, dass das Zentrum in Baden fortan zu seinem lange eingeforderten Recht nach politischer Teilhabe kam. So beteiligte es sich maßgeblich an der provisorischen Volksregierung und bildete als Bestandteil der Weimarer Koalition im Verbund mit Sozialdemokratie und DDP den prorepublikanischen Grundpfeiler aller badischen Landesregierungen bis 1933.

Der Untergang der monarchischen Staatsform erforderte eine Neuordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche, was mit dem 1918 eingeführten Codex juris canonici gelang. Insbesondere die Bischofswahl, die durch ein Konkordat geregelt war, musste nun mit der Republik neu ausgehandelt werden: dem Papst und nicht mehr dem Freiburger Domkapitel stand das Recht der Ernennung des Bischofs zu und die Landesregierung war zu fragen, ob Bedenken gegen den vorgesehenen Kandidaten bestanden. Da die staatsrechtlichen Verträge jedoch erst 1932 in Kraft traten, kam es in Baden 1919/20 noch einmal zu einer Wahl nach altem Prozedere.

Ein Prozent der badischen Bevölkerung war jüdischer Konfession. Die volle bürgerliche Gleichstellung war den Juden in Baden im Zuge der „Neuen Ära“ 1862 gewährt worden. Die Landessynagoge erlangte indes erst 1918 die religionsrechtliche Gleichstellung mit den christlichen Kirchen.

Während der Weimarer Republik ging sowohl die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder als auch die der jüdischen Gemeinden zurück, letzteres dem Urbanisierungsprozess geschuldet. Dennoch kam es auch in Baden zu massiven antisemitischen Ausfällen von Kreisen, die das Schreckensbild einer angeblichen jüdischen „Überfremdung“ zeichneten.

Presse

In den 1920er Jahren waren Zeitungen nach wie vor die wichtigsten Medien der Informationsbeschaffung. Morgen- und Abendausgaben sowie Extrablätter verdeutlichen sowohl auf Landes- als auch auf Reichsebene deren Bedeutung. Zahlreiche Presseorgane folgten in ihrer Berichterstattung den Linien bestimmter politischer Parteien.

Kunst und Theater

Im Bereich der bildenden Künste hatte die Kunstakademie in Karlsruhe bereits 1917 Reformpläne angestoßen. Hierzu zählten die Initiativen Walter Georgis (1871-1924), der bestrebt war, die Kunstakademie mit der Kunstgewerbeschule zu vereinigen. Nachdem die revolutionären Unruhen in Baden im Januar 1919 abgeklungen waren, wurde eine Kommission für diese Umgestaltung gebildet, der der Architekt Hermann Billing (1867-1946), Vorreiter des Jugendstils in Deutschland, vorsaß. Vorbild für die Bestrebungen, Kunst und Gewerbe zusammenzuführen, war das 1919 gegründete „Staatliche Bauhaus“, das in Weimar diese Zusammenlegung idealtypisch vollzogen hatte. Nach diesem Muster wurde im Oktober 1920 auch in Karlsruhe die Zusammenlegung von Kunstakademie und Kunstgewerbeschule zur Badischen Kunstschule beschlossen. Hermann Billing wurde folgerichtig erster Direktor dieser neuen Institution.

Das Theaterleben Badens konzentrierte sich auf die Bühnen der Hoftheater in Mannheim und Karlsruhe. Als Kultureinrichtungen, die bis 1918 Teil der Zivilliste waren, also dem Großherzog direkt unterstanden, ressortierten sie nach der Revolution zunächst beim Außenministerium. Erst nach dessen Auflösung übernahm das Kultusministerium diese Institutionen.

Zusammenfassung

Der politische Transformationsprozess wirkte sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche in Baden aus. Alle Religionsgemeinschaften waren gezwungen, sich an die veränderten Gegebenheiten anzupassen, um ihre Stellung im neuen Staatsgefüge zu behaupten und abzusichern. Deutlich wird dies am Beispiel des Katholizismus: Für die Zentrumspartei eröffnete sich mit dem Ende des Großherzogtums eine konkrete Chance auf politische Mitwirkung und Mitgestaltung. Der politische Katholizismus wurde zu einer staatstragenden Kraft in der Weimarer Republik.

Die Universitäten, eigentlich Ausbildungsstätten für die künftigen Eliten der jungen Demokratie, wurden in der Weimarer Republik vielfach zu Orten des politischen Radikalismus, antidemokratischer Umtriebe oder gar völkisch-nationalistischer Gesinnung. Frustration über den verlorenen Krieg, Unzufriedenheit mit der jungen Demokratie, wirtschaftlich prekäre Verhältnisse und ungewisse Zukunftsaussichten schufen ein explosives Gemisch, das auch Studenten den Radikalen oder den Freikorps in die Arme trieb.

Auch in Kunst und Kunstgewerbe kam es zu Reformen. So führte das Vorbild des Staatlichen Bauhauses in Weimar in Baden dazu, dass die Kunst- und Kunstgewerbeakademie zusammengelegt wurden und damit der Avantgarde der neuen Sachlichkeit der Weg bereitet werden konnte.

leobw

leobw