Paulinenpflege Winnenden

von Sebastian Wenger

Gründung und Entwicklung im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert

Die Paulinenpflege Winnenden wurde am 6. August 1823 vom evangelischen Pfarrer Friedrich Jakob Heim (1789-1850) als „Rettungshaus“ gegründet. In diesem sollten benachteiligte und „verwahrloste“ Kinder untergebracht und beschult werden. Neben dem Schulunterricht wurden die jungen Bewohnerinnen und Bewohner auch in praktischen Tätigkeiten wie beispielsweise dem Nähen, Stricken und Strohflechten unterwiesen. Zudem mussten sie in der Küche sowie bei Gartenarbeiten mithelfen. Nach einem Brand im Jahre 1865 wurde das Rettungshaus zunächst umgebaut und erweitert, ehe man es 1928 grundlegend sanierte. Das Gebäude verfügte fortan über eine Zentralheizung, eine neue Küche sowie einen neuen Speisesaal und auch der Dachboden wurde ausgebaut.

Bereits im Jahr 1906 entstand in der Paulinenpflege ein Wohnangebot zur Betreuung schulentlassener, gehörloser Menschen – das sogenannte „Taubstummenasyl“. Im Heinrich-Bäßler-Haus an der Ringstraße 106 fanden Gehörlose und zum Teil mehrfach behinderte Menschen fortan ein Heim, in dem sie betreut wurden. In diesem verrichteten sie auch kleinere Tätigkeiten im Haushalt, in der Landwirtschaft, der Wäscherei oder der Flickstube, aus der in den folgenden Jahren eine Herren-, Damen- und Wäscheschneiderei entstand. Nur kurze Zeit später wurden Arbeitsräume für Schuhmacher, Korbmacher und Bürstenbinder errichtet. Diese markierten den Beginn des Aufbaus der Werkstätten für gehörlose Menschen. Es sollte jedoch noch bis in das Jahr 1927 dauern, ehe in der Paulinenpflege eine dazugehörige Berufsschule gegründet wurde. In dieser wurden fortan hörgeschädigte und gehörlose Jugendliche in handwerklichen Berufen ausgebildet. Das Schulgebäude und das Wohnheim befanden sich an der Langen Gasse.

In den 1930er-Jahren wurde die Gesamteinrichtung im Zuge der Machtübernahme den nationalsozialistischen Behörden unterworfen. Im Zweiten Weltkrieg konnte der Unterricht sowie die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner bis in das Jahr 1944 aufrechterhalten werden. Während des NS-Regimes fanden nach Erlass des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 auch bei Bewohnerinnen und Bewohnern der Paulinenpflege Zwangssterilisierungen statt. Im Zuge der Aktion T4 wurden im Jahr 1941 sieben Menschen aus der Einrichtung in Hadamar ermordet.

Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg

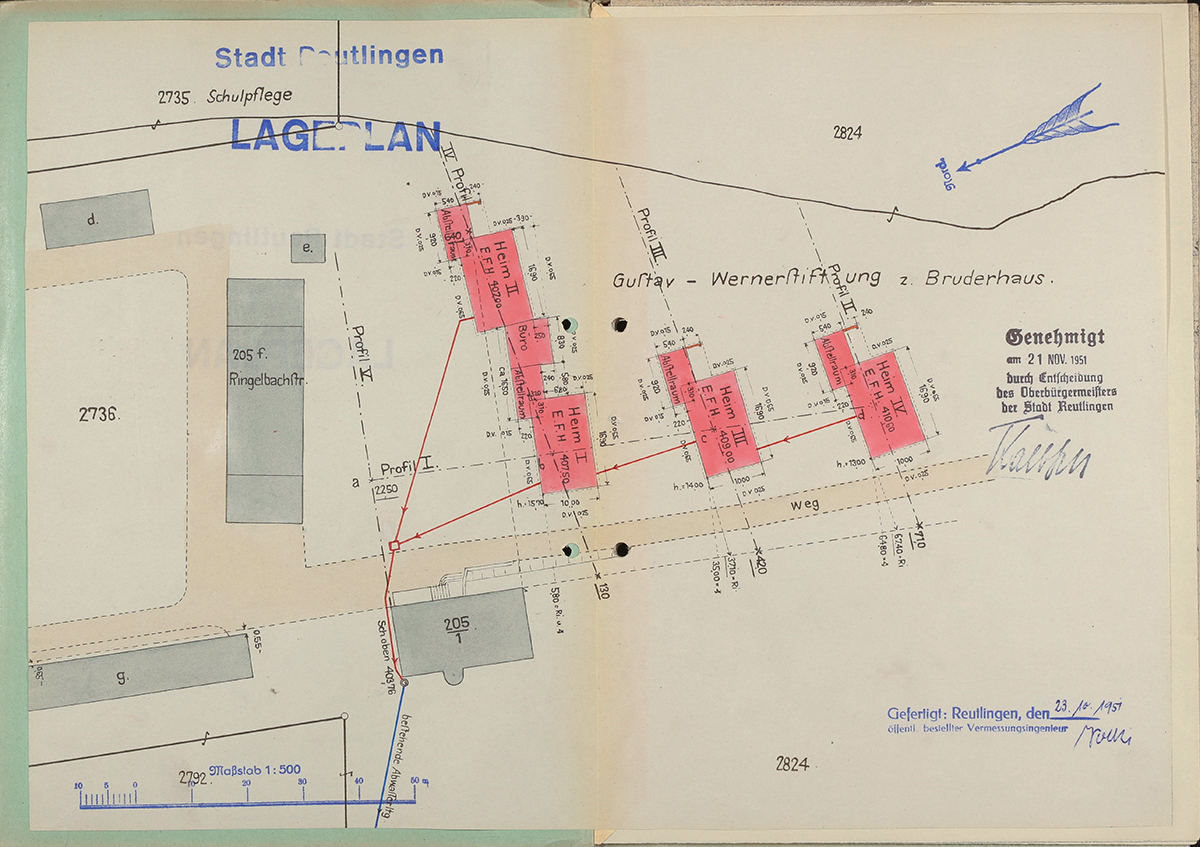

Nach dem Ende des Krieges nahm die Paulinenpflege wieder ihren Betrieb auf. Der Gesamteinrichtung stand zunächst Pfarrer Gustav Gruner vor. Im Jahr 1953 übernahm sein Sohn Martin Gruner das Amt des Inspektors. Dieser sollte die Einrichtung für die nächsten 30 Jahre leiten. Innerhalb dieser Zeit bestand die Paulinenpflege im Wesentlichen aus drei Bereichen: Dem Erziehungsheim samt Hilfsschule („Rettungshaus“), der Berufsschule für gehörlose und hörgeschädigte Menschen und dem „Taubstummenasyl“. In den 1950er-Jahren befanden sich zunächst alle drei Einrichtungen auf dem Gelände an der Ringstraße. Eine räumliche Trennung von hörenden und gehörlosen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen fand aufgrund der großen Raumnot daher nur bedingt statt. Die Heime waren voll belegt und auch in den Klassenräumen drängten sich die (Berufs-)Schülerinnen und Schüler, deren Zahl stetig wuchs.

Bei der Auswahl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten die Heime nicht wählerisch sein, da es gerade in den 1950er- und 1960er-Jahren erheblich an ausgebildetem Personal mangelte. Daher wurden oft berufsfremde und ungeschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Praktikantinnen und Praktikanten eingestellt, die eine Vielzahl an Tätigkeiten übernehmen mussten. Eine individuelle Betreuung sowie der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu den Kindern und Jugendlichen, die in der Paulinenpflege lebten, waren so oft nicht möglich. Hinzu kam, dass es in den Heimen für die betreuten Personen, aber auch für das Personal über weite Teile des Untersuchungszeitraumes kaum Rückzugsmöglichkeiten und so gut wie keine Privatsphäre gab. Dies lag auch daran, dass die Tage in der Einrichtung klar strukturiert waren. Neben dem Unterricht und der Arbeit in den Werkstätten waren diese geprägt von Morgen- und Abendandachten, Tischgebeten sowie der Verrichtung von kleineren Tätigkeiten im Haushalt – den sogenannten „Ämtern“.

Die angespannte Wohnsituation sollte sich erst in den 1970er- und beginnenden 1980er-Jahren mit dem Umzug des Erziehungsheimes in das neu errichtete Kinderdorf im Stadtteil Schelmenholz, der Verlegung des „Taubstummenasyls“ in das ehemalige Winnender Bezirkskrankenhaus und der Errichtung eines Berufsbildungswerkes entspannen. In diesem Zuge wurden auch immer mehr (ausgebildetes) Personal in der Einrichtung beschäftigt.

Berufsbildungswerk für gehörlose Jugendliche. Die berufliche Ausbildung gehörloser Jugendlicher

Die Berufsschule für gehörlose Jugendliche mit dazugehörigem Internat war bis weit in die 1960er-Jahre hinein die einzige Institution dieser Art in der Bundesrepublik. Die Auszubildenden kamen daher aus ganz Deutschland – mit Ausnahme der DDR – sowie den deutschsprachigen Nachbarländern. Nachdem im Jahr 1956 die Berufsschulpflicht für Gehörlose eingeführt wurde, stieg die Zahl der Auszubildenden, die etwa zwischen 15 und 20 Jahren alt und zum Teil mehrfach behindert waren, rasch an. Das Schulhaus war jedoch noch immer ein Provisorium. Im Zuge des stetig steigenden Bedarfs an Ausbildungsplätzen wurde auch das Angebot an Ausbildungsberufen vergrößert. Hierfür wurden nun auch Meisterinnen und Meister aus der Stadt hinzugezogen, die die gehörlosen Jugendlichen im Maler-, Schreiner-, Holzdreher-, Polsterer- oder Bäckerhandwerk ausbildeten.

Im Jahr 1969 verfügte die Berufsschule erstmalig über ein eigenes Schulgebäude. In diesem wurden fortan über 200 Schülerinnen und Schüler von 24 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet und in den eigenen sowie in Vertragswerkstätten in mehr als 40 Berufen – jedoch ausschließlich mit Hilfe der Lautsprache – ausgebildet. Die Wohnsituation im Internat war bis zum Beginn der 1980er-Jahre lange Zeit ebenfalls prekär und ließ kaum Privatsphäre zu. In den Heimen lebte ein Großteil der Schülerinnen und Schüler während ihrer zumeist vier Jahr dauernden Ausbildung in strikt nach Geschlechtern getrennten Großgruppen. Erst im Jahr 1981 entstanden kleinere Wohngruppen. Zudem wurden für die Unterbringung der Jugendlichen zusätzliche Räumlichkeiten im Stadtgebiet angemietet. Nur zwei Jahre später war die Paulinenpflege erneut gezwungen, auf das stetige Wachstum zu reagieren, und der Grundstein für ein Berufsbildungswerk (BBW) wurde gelegt. Dieses wurde nur ein Jahr später eingeweiht. Es umfasste die Berufsschule, die Ausbildungswerkstätten, ein Internat und ein Freizeithaus. Im weiteren Verlauf der 1980er-Jahre wuchs die Zahl der Schülerinnen und Schüler auf über 400 an und das BBW wurde weiter ausgebaut. Bewohnten die Jugendlichen zunächst vier Internatsgebäude mit etwa 19 Gruppen von jeweils zwölf Personen, sollte es kurze Zeit später bereits fünf Internatsgebäude für insgesamt 22 Gruppen geben; hinzu kamen auch mehrere Einzelappartements.

Der Umgang des Personals mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

In der Paulinenpflege ging man lange Zeit davon aus, dass die hörenden, gehörlosen und zum Teil mehrfach behinderten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in die Einrichtung kamen, „verwahrlost“ und aufgrund ihrer physischen oder psychischen Defizite ohne Wert- und Moralvorstellungen waren. Diese Einstellung bestimmte zum Teil bis in die 1980er-Jahre – trotz der Entwicklungen in der Gesellschaft, der evangelischen Kirche sowie im Bereich der Kinderpsychologie und der Pädagogik – den Umgang des Personals mit den zu betreuenden Personen. Dies lag nicht zuletzt an den personellen Kontinuitäten in leitenden Positionen. Deren Ziel war es, die Bewohnerinnen und Bewohner zu disziplinieren, zu bessern und sie so zu vollwertigen Menschen und nützlichen Gliedern der Gesellschaft zu erziehen. Dieses Verständnis von den in der Einrichtung Untergebrachten war geprägt von der Rettungshauspädagogik, insbesondere dem Erziehungsleitbild der „rettenden Liebe“, von ausschließlich negativ konnotierten Fremdbildern von Gehörlosen und nicht zuletzt von den Idealen und Werten einer obrigkeitsstaatlichen Autoritäts- und Strafpädagogik, wie etwa Zucht und Ordnung, (Selbst-)Disziplin, dem Respekt vor der Autorität von Erwachsenen und dem bedingungslosen Befolgen von Regeln.

In Kombination mit den zu dieser Zeit innerhalb der Einrichtung bestehenden strukturellen Problemen sowie der Tatsache, dass Züchtigung rein rechtlich in Grenzen erlaubt war, kam es immer wieder dazu, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Paulinenpflege physische und psychische Gewalt erfuhren. Dabei griffen die mit der anspruchsvollen Erziehung und Ausbildung zumeist überforderten und teilweise nicht ausreichend qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den gesamten Kanon an Gewalt, die in dieser Zeit innerhalb der Heimerziehung weitverbreitet waren, zurück.

Für die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern und Verwandte war es beinahe aussichtslos, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Bei Beschwerden wurden häufig die vorangegangenen Vergehen der Bewohnerinnen und Bewohner übertrieben dargestellt, während hingegen die eigenen Taten entweder abgestritten, verharmlost oder als notwendige, rechtlich konforme und gesellschaftlich akzeptierte Erziehungsmaßnahmen beschrieben wurden. Kam es jedoch einmal zu Anschuldigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei staatlichen Behörden, so konnte die Einrichtung auf ein gut funktionierendes Netzwerk, bestehend aus dem Diakonischen Werk, den Jugendämtern sowie den psychiatrischen Kliniken, zurückgreifen, um die Vorwürfe zu entkräften. Dies führte dazu, dass ein Großteil der Betroffenen aufgrund der Aussichtslosigkeit ihrer Beschwerden schwieg und die Demütigungen und körperlichen Züchtigungen über sich ergehen ließ. Ein kleiner Teil wiederum sah keinen anderen Ausweg, insbesondere nach zuvor erfolgter körperlicher Züchtigung, als das Erlebte zu reproduzieren, und griff ebenfalls zu Gewalt gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem kam es auch immer wieder zu physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt innerhalb der Gruppen der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner.

Literatur

- Bing-von Häfen, Inga/Daiss, Albrecht/Kötting, Dagmar, „Meine Seele hat nie jemanden interessiert“. Heimerziehung in der württembergischen Diakonie bis in die 1970er-Jahre, hg. v. Diakonischen Werk Württemberg, Stuttgart 2017.

- Hähner-Rombach, Sylvelyn, „Das ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber rede…“. Zur Heimgeschichte der Gustav Werner Stiftung zum Bruderhaus und der Haus am Berg gGmbH 1945-1970, Frankfurt/Main 2013.

- Pilz, Nastasja/Seidu, Nadine/Keitel, Christian (Hg.), Verwahrlost und gefährdet? Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949-1975, Stuttgart 2015.

- Wenger, Sebastian, „[E]in bis’chen Hunger und ein paar Streiche“. Der Umgang mit gehörlosen Jugendlichen in der Gewerblichen Berufsschule für Gehörlose der Paulinenpflege Winnenden (1945-1980), in: Medizin, Gesellschaft und Geschichte 39 (2021), S. 93-126.

- Wenger, Sebastian, Gewalterfahrungen von hörenden und gehörlosen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Paulinenpflege Winnenden von 1945 bis 1983. [Erscheint voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022].

Zitierhinweis: Sebastian Wenger, Paulinenpflege Winnenden, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 21.02.2022.

Teilen

leobw

leobw