Marbach am Neckar

![Bild von Marbach am Neckar]()

Altstadt mit Holdergassen, Marbach [Quelle: Marbach am Neckar]

![Bild von Marbach am Neckar]()

Alexanderkirche, Marbach [Quelle: Marbach am Neckar]

![Bild von Marbach am Neckar]()

Schillers Geburtshaus, Marbach [Quelle: Marbach am Neckar]

![Bild von Marbach am Neckar]()

Schiller-Nationalmuseum und Literaturmuseum der Moderne, Marbach [Quelle: Marbach am Neckar]

![Bild von Marbach am Neckar]()

Spiegelkreis Astrolabium im Tobias-Mayer-Museum, Marbach [Quelle: Marbach am Neckar]

![Marbach: Schiller- Nationalmuseum 1982]()

Marbach: Schiller- Nationalmuseum 1982 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.01.1982] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 2 Bildnr. 325, Bild 1]()

Luftbild: Film 2 Bildnr. 325, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 3 Bildnr. 164, Bild 1]()

Luftbild: Film 3 Bildnr. 164, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Luftbild: Film 1 Bildnr. 18, Bild 1]()

Luftbild: Film 1 Bildnr. 18, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /

Zur Detailseite ![Marbach]()

Marbach [Copyright: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart] /

Zur Detailseite ![Marbach: Geburtshaus von Schiller 1997]()

Marbach: Geburtshaus von Schiller 1997 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 19.06.1997] /

Zur Detailseite ![Marbach: Partie an der Stadtmauer 1997]()

Marbach: Partie an der Stadtmauer 1997 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 19.06.1997] /

Zur Detailseite ![Marbach: Straßenbild mit Stadtkirche 1997]()

Marbach: Straßenbild mit Stadtkirche 1997 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 26.04.1997] /

Zur Detailseite ![Ölkraftwerk bei Marbach 1982]()

Ölkraftwerk bei Marbach 1982 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 20.07.1982] /

Zur Detailseite ![Schiller-Nationalmuseum / Literaturmuseum der Moderne]()

Schiller-Nationalmuseum / Literaturmuseum der Moderne [Copyright: DLA-Marbach Foto: Chris Korner] /

Zur Detailseite ![Marbach: Schiller-National-Museum 1992]()

Marbach: Schiller-National-Museum 1992 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.07.1992] /

Zur Detailseite ![Marbach: Schiller-National-Museum u. Pferde 1997]()

Marbach: Schiller-National-Museum u. Pferde 1997 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 26.04.1997] /

Zur Detailseite Previous Next Das 18,06 qkm große Stadtgebiet liegt vornehmlich im Neckarbecken, während in deren östlichen Teil Ausläufer der Schwäbisch-Fränkischen Waldberge hineinragen; die dortige Exklave prägt der Bülzberg, der als randlicher Zeugenberg zu dem hochaufragenden und traufbildenden Keuperbergland zählt. Der Neckar, der sich tief in die Muschelkalkhochfläche eingeschnitten hat, beschreibt im Nordwesten an der Grenze zu Benningen auf rd. 190 m NN den tiefsten Punkt des Areals, das im Osten auf etwa 355 m NN ansteigt. Der Landesentwicklungsplan verortet Marbach im Verdichtungsraum Stuttgart. Das wohl im 8. Jahrhundert gegründete fränkische Dorf an der Schnittstelle zwischen den Herzogtümern Franken und Schwaben bzw. den Diözesen Speyer und Konstanz erhielt bereits 1009 unter dem Speyrer Bischof Walter Marktrecht und um die Mitte des 13. Jahrhunderts unter den Herzögen von Teck Stadtprivilegien. Nach verschiedenen Herrschaftswechseln wurde die Stadt 1302 vollständig württembergisch und im 14. Jahrhundert Sitz eines Amtes, das 1758 zum Oberamt erhoben und am 18. März 1806 wesentlich erweitert wurde. Zum 1. Oktober 1938 verlor Marbach den Amtssitz und wurden dem Landkreis Ludwigsburg zugeschlagen. Am 1. Juli 1972 wurde Rielingshausen eingemeindet. Die Stadt, 1693 von den Franzosen vollständig niedergebrannt, wurde 1759 zum Geburtsort ihres berühmtesten Sohnes, des Dichters Friedrich Schiller, der hier seine ersten Lebensjahre verbrachte. Das 1903 fertig gestellte Schiller-Nationalmuseum und das Deutsche Literaturarchiv (1973) sind Zeugen dieser Verbindung.

Teilort

Wohnplatz

aufgegangener Ort

Wüstung

Im Westen bildet der gebogene Lauf des Neckars die Grenze der Gemarkung. Sie erstreckt sich über den steilen rechten Muschelkalkhang hinauf auf die von Löss überzogene Hochfläche am Rande der Backnanger Bucht. Einige zum Neckar ziehende Bäche sind gleich ihm in den Muschelkalk eingeschnitten, ebenso die im Nordwesten der Gemarkung einmündende Murr. Räumlich getrennt, liegen auf der Hochfläche der Backnanger Bucht weiter östlich die beiden Gemarkungsteile um Siegelhausen zu Füßen des Lembergs bzw. jenseits des Murrtals der um Rielingshausen, dessen großer Gemarkungszipfel in die bewaldeten Randhöhen der Backnanger Bucht aus Gipskeuper östlich des Billsbergs hineinreicht.

![]()

Wanderungsbewegung Marbach am Neckar

![]()

Natürliche Bevölkerungsbewegung Marbach am Neckar

![]()

Bevölkerungsdichte Marbach am Neckar

![]()

Altersstruktur Marbach am Neckar

![]()

Bundestagswahlen (ab 1972) Marbach am Neckar

![]()

Europawahlen Marbach am Neckar

![]()

Landtagswahlen (ab 1972) Marbach am Neckar

![]()

Schüler nach Schularten Marbach am Neckar

![]()

Übergänge an weiterführende Schulen Marbach am Neckar

![]()

Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Marbach am Neckar

![]()

Aus- und Einpendler Marbach am Neckar

![]()

Bestand an Kfz Marbach am Neckar

Previous Next

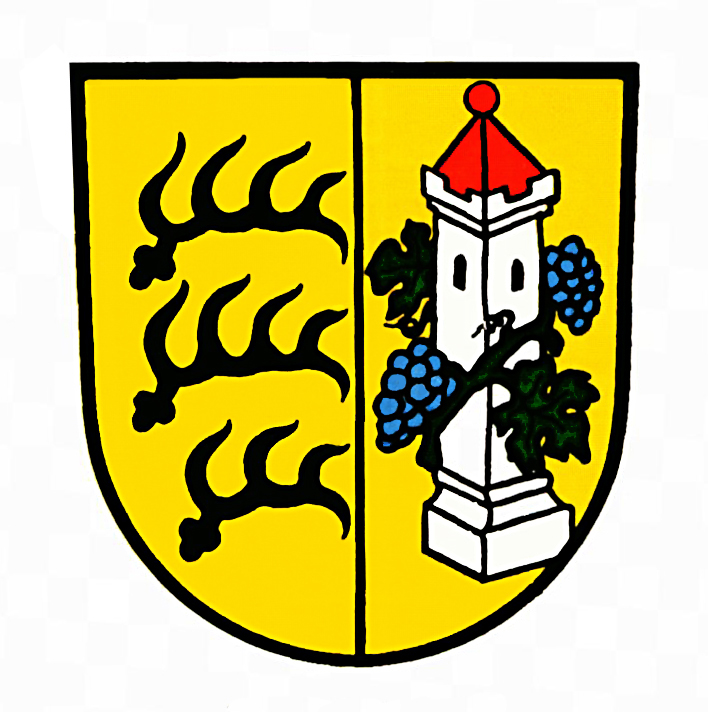

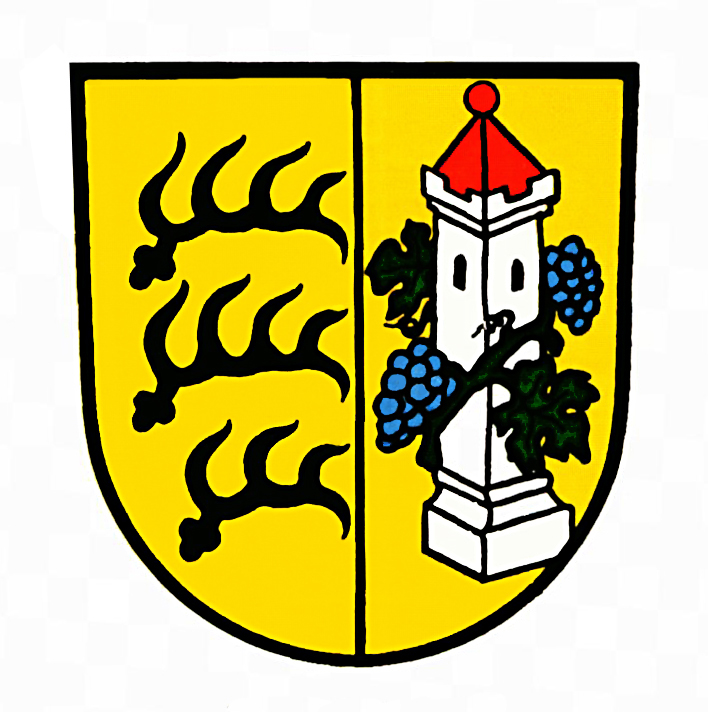

In Gold (Gelb) gespalten, vorne drei liegende schwarze Hirschstangen übereinander, hinten ein viereckiger silberner (weißer) Zinnenturm mit rotem Pyramidendach, umrankt von einer grünen Weinrebe mit grünen Blättern und zwei blauen Trauben.

Beschreibung Wappen

Das für 1301 belegte Stadtsiegel verbindet das Wappen der Herzöge von Teck als der Stadtgründer mit den noch einzeln stehenden Motiven des Turms und der Rebe. Nach dem Verkauf von 1302 treten dann die württembergischen Hirschstangen an die Stelle des teckschen Rautenschilds. Vermutlich besteht ein Zusammenhang zwischen dem 1979 ausgegrabenen Bergfried und dem Turm in den Siegeln, der seit 1547 - mit Bezug auf den Weinbau - rebenumrankt dargestellt wird. 1938 wurde die jetzige, auf eine Abbildung von 1593 zurückgehende Form des Wappens eingeführt. Die Flagge ist schon 1871 erwähnt.

leobw

leobw