Integration der russischsprachigen Zuwanderer

Ein Interview von Eva Rincke, durchgeführt am 29. September 2022

Durch die jüdischen Kontingentflüchtlinge seit 1989 hat sich ja sehr viel verändert für die jüdischen Gemeinden in Deutschland. Wie hat sich das in Mannheim genau abgespielt? Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

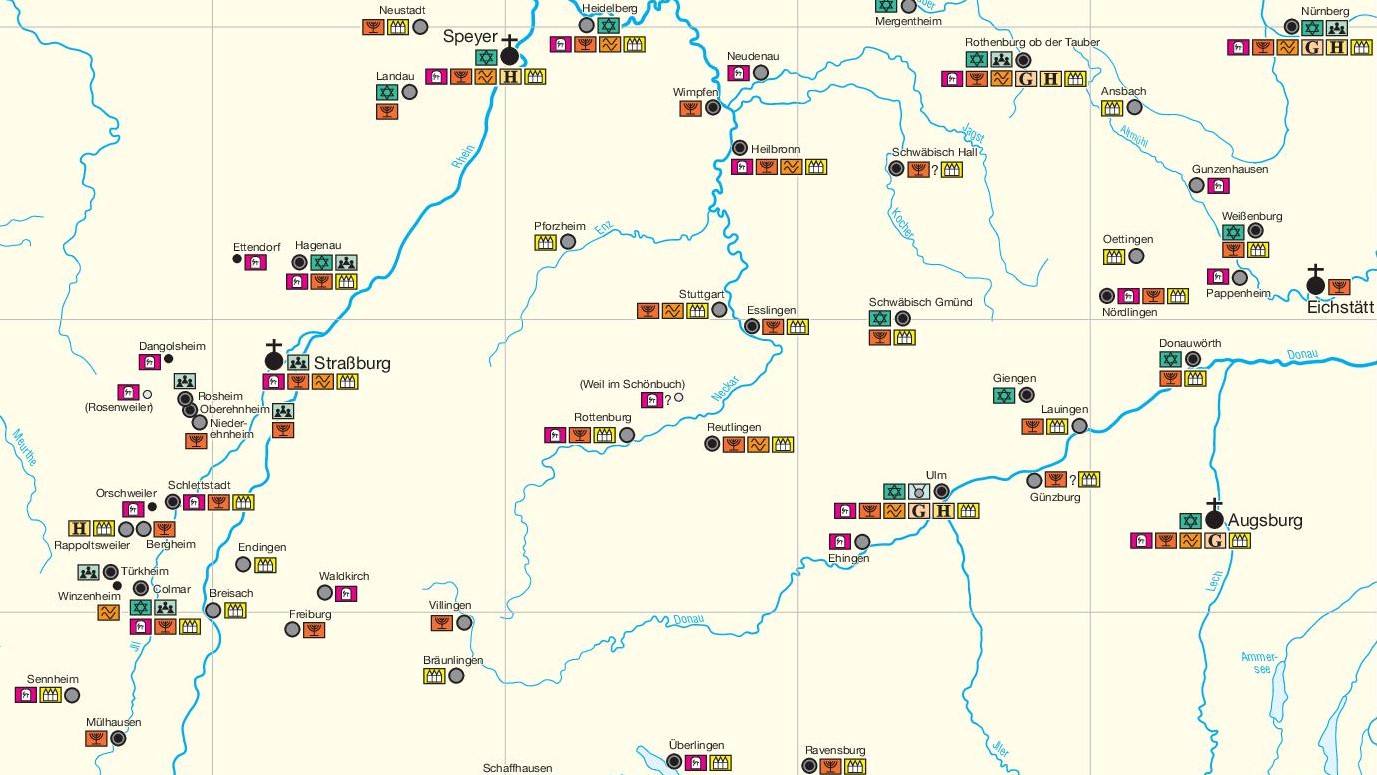

Rita Althausen: Das war schon ein Einschnitt. 1989 kamen die ersten Zuwanderer aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Ich sage nie: russische Zuwanderer. Sie sind russischsprachig, aber nicht alle sind Russen. Sie kommen aus verschiedenen GUS-Staaten, aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Sie lebten früher in der Ukraine, Aserbaidschan, Estland, natürlich auch in Russland und andern ehemaligen Sowjetrepubliken. Aber alle sprechen Russisch.

Nun muss man sagen: Die Zuwanderung in die Mannheimer Gemeinde war nicht so massiv, weil es hier kein Aufnahmezentrum gab. Es gab das Aufnahmelager in Heidelberg. Die Menschen, die dort waren, ließen sich in Heidelberg nieder oder wanderten in andere Städte ab. Nach Mannheim wurden nicht so viele Menschen zugewiesen.

Es war für alle eine Herausforderung, weil diese Menschen natürlich hier aufgenommen und integriert werden mussten. Viele waren ja mit dem religiösen Judentum gar nicht so vertraut. Sie waren Juden, weil es in ihrem Pass stand: Jude galt als Nationalität. So sahen sie das auch. Sie konnten religiös nicht viel damit verbinden. Die meisten wussten vom Gottesdienst, von den religiösen Gebräuchen nicht so viel.

Die Älteren hatten es zu Beginn leichter, weil sie zum Teil als Kind selbst Bar Mizwa hatten. Einige von ihnen sprachen auch jiddisch. Diese Zuwanderer waren schon eher vertraut mit jüdischen Sitten und Gebräuchen. Die anderen sahen sich eher im kulturellen Bereich als Juden. Sie fühlten sich schon mit der Gemeinschaft verbunden, aber waren nicht so religiös verwurzelt. Der Eingliederungsprozess war natürlich nicht einfach. Man musste ihnen erklären, wann die Feiertage sind, dass man am Feiertag in die Synagoge geht. Man nahm sie an die Hand und begleitete sie. Sie waren aber aufnahmefähig und aufnahmebereit. Natürlich nicht alle, ist ja klar, alle erreicht man nie, in keiner Gemeinschaft. Aber der größte Teil zeigt eine Verbundenheit mit der jüdischen Gemeinde. Sie kommen zu Veranstaltungen und treffen sich regelmäßig. Auf kulturellem Gebiet pflegen sie bis heute ihre Zusammenkünfte zum Beispiel das Schachspiel. Man vermittelte ihnen allmählich die Riten, die hier in der jüdischen Gemeinde in Mannheim üblich sind. Die zweite und dritte Generation hat heute schon einen ganz anderen Bezug dazu.

Schwierig war natürlich die Sprache, die zu Beginn eine Barriere darstellte. Es gab einige, die Jiddisch sprachen, aber das waren nicht viele – die anderen mussten Sprachkurse besuchen. Die Mitglieder waren wirklich bereit, sich zu integrieren. Was sie auch positiv sahen, war: Sie bekamen Unterstützung, auch von der Stadt. Also: eine Wohnungszuweisung. Wer arbeiten konnte, wurde auch in den Arbeitsprozess integriert. Die 70, 80jährigen konnten natürlich nicht mehr arbeiten. Aber ihre Kinder wollten sich eingliedern, was ihnen auch gelang. Sie bekamen gute Stellen, weil sie eben im naturwissenschaftlichen, technischen Bereich gut ausgebildet waren. Auch die älteren weisen bis heute gute Kenntnisse auf diesen Gebieten auf.

Das sieht man zum Beispiel daran: Während der Corona-Zeit konnten die Senioren sich nicht treffen. Das war für sie ganz schlimm, weil ihnen die sozialen Kontakte fehlten. Sie trafen sich nicht untereinander, sondern hielten sich strikt an die Anweisung: Was der Staat sagt, macht man. Aber sie pflegten Kontakte. Nämlich wie? Die Seniorenbetreuerin sprach mit vielen per Zoom. Die Mitglieder waren technisch gut ausgestattet und konnten alle sehr gut mit den Geräten umgehen – auch wenn sie zum Teil schon 80, 90 Jahre alt waren. Ich war ja damals noch die erste Vorsitzende. Ich schaltete mich auch öfters mal ein und nahm mit ihnen Kontakt auf. Phänomenal. Sie haben keine Probleme gehabt.

Was die Integration anbelangt: Man kann sich auf diese russischsprachigen Menschen verlassen, was religiöse Riten anbelangt. Obwohl sie das ja nicht so gewohnt waren. Wenn Beerdigungen stattfinden, müssen ja immer zehn Männer da sein, um am Grab Kaddisch zu sagen. Sie kommen zu Beerdigungen. Sie sind da. Sie kommen nicht nur, wenn es ihre Freunde waren. Sie kommen auch, wenn man sagt: „Der Mensch, der verstorben ist, war nicht so bekannt, aber die Beerdigung soll würdevoll ablaufen. Wir brauchen Männer, bitte kommt.“ Sie sind zur Stelle.

Und wie gesagt: Die Enkel sprechen perfekt Deutsch und Russisch, beides. Sie nehmen am Religionsunterricht teil und sind dann hier schon richtig angekommen.

Lesen Sie hier weiter.

Rita Althausen war zwischen 2019 und 2022 1. Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Mannheim. Sie ist seit vielen Jahren Delegierte im Oberrat der IRG Baden und aktuell Beisitzerin im Vorstand der IRG Baden.

Zitierhinweis: Rita Althausen/Eva Rincke, Interview mit Rita Althausen, in: Jüdisches Leben im Südwesten, URL: […], Stand: 20.02.2023.

leobw

leobw