Eisenverhüttung hat auf der Ostalb eine lange Tradition. Bereits in keltischer Zeit wurde das Bohnerz der Ostalb verarbeitet. Ab 1365 wurde diese Tradition in Königsbronn, Aalen und Heidenheim fortgeführt. Kaiser Karl IV. erteilte in diesem Jahr die Schürfrechte und das Recht zur Hüttung.

Über viele Jahrhunderte wurden hier im Bereich des Eisengusses und der Eisenverhüttung wegweisende Fertigungstechniken erfunden und revolutioniert. Zahlreiche kleine Museen erinnern an die Eisenverarbeitung auf der Ostalb:

Über die Anfänge der Eisenverarbeitung informiert beispielsweise der Wasseralfinger Bergbaupfad. Er beginnt beim Besucherbergwerk Tiefer Stollen (das 3D-Modell finden sie hier). Auf dem abwechslungsreichen Rundweg wird an insgesamt 23 Info-Stationen auf ansprechenden Übersichts-, Lehr- und Objekttafeln die Geschichte des damaligen Bergbaus erläutert.

Über die Verarbeitung von Eisen lässt sich hingegen viel in der heute noch vorhandenen Feilenschleiferei Burr in Königsbronn lernen. Vermutlich stammt sie vom Ende des 18. Jahrhunderts und wurde zunächst mit Wasserkraft und später mit Strom angetrieben. Im Jahr 1902 ging das Gebäude als Feilenschleiferei in den Besitz der Familie Burr über, die bis 1990 die Produktion an Feilenrohlingen und der Aufarbeitung abgenutzter Feilen aufrechterhielt. Nach der Stilllegung erwarb 2010 der Kulturverein Königsbronn die Werkstatt und setzte im Zuge der Sanierung auch das Wasserrad wieder instand. Seit 2012 ist die Feilenschleiferei öffentlich zugänglich und zeigt in der Ausstellung die einzelnen Arbeitsschritte der Feilenherstellung.

Das Torbogenmuseum mit Fürstensaal in Königsbronn geht im Grundstock auf die Sammlungen der Schwäbischen Hüttenwerke und der Gemeinde Königsbronn zurück. Neben Urkunden und Bildern zur Geschichte von Kloster und Gemeinde findet der Besucher Zeugnisse aus der 600-jährigen Geschichte des Hüttenwerks, darunter Trachten und Gerät der Bergleute, Pläne und Modelle der historischen Werksanlagen sowie Erzeugnisse aus Eisenguss.

Bald spukt es wieder allerorts, denn seit einigen Jahren ist auch in Deutschland Halloween zu einem beliebten Brauch geworden. Hexenkostüme gelten nach wie vor als Klassiker, wenn es um die geeignete Verkleidung für das Halloweenfest geht, jedoch wird oftmals vergessen, was für eine grausame Geschichte damit eigentlich verknüpft ist.

Erstmals nachweisen lässt sich die Bezeichnung "Hexe" in deutschsprachigen Gerichtstexten des 15. Jahrhunderts. Dominierte vor 1400 eher der Glaube an einzelne Zauberinnen und Zauberer, die mithilfe magischer Handlungen Schaden oder Heil über etwas bringen können, so entwickelte sich im Laufe des 15. Jahrhunderts bis zum Ende des 17. Jahrhunderts mit dem Hexenglauben ein ganz neues Bedrohungsszenario, das in der massenhaften Verfolgung und Ermordung von Menschen, die der Hexerei verdächtigt wurden, mündete. Opfer der Verfolgungen waren dabei zu etwa 80 Prozent Frauen.

Neueren Erklärungsversuchen zufolge trug auch ein klimatisches Phänomen dazu bei, den Boden für einen solchen "Hexenwahn" zu bereiten. Denn die Hauptzeit der Hexenverfolgung zwischen 1560 und 1650 fällt mit der kältesten Phase der sogenannten "Kleinen Eiszeit" zusammen. Die Klimaverschlechterung führte zu schweren Ernteverlusten und Hungersnöten und in der Folge zu sozialen Spannungen. Gerade in Deutschland wurden Hexen vor allem als Wetterzauberinnen gesehen.

Auch im Landesarchiv Baden-Württemberg finden sich zahlreiche Quellen, die Aufschluss über die Dynamiken und Ausprägungen der europäischen Hexenverfolgung geben. Bei der Mehrzahl der Schriftstücke handelt es sich um Verhörprotokolle und Urgichten (Geständnisse) zu bereits bekannten Prozessen der Jahre 1629–1633. Ein besonderes Stück ist der sogenannte "Hexengürtel", der der Akte eines Hexereiverfahren gegen die sogenannten "Bettinger Zauberkinder" beigelegt ist und im Staatsarchiv Wertheim verwahrt liegt. Nach einem Bericht des Pfarrers zu Bettingen an die Regierung zu Wertheim behauptete ein zehnjähriger Junge namens Hans Zink gegenüber seinen Mitschülern, den Gürtel habe seine Mutter am Main gefunden. Mit Hilfe dieses Gürtels könne er sich in einen Hasen verwandeln, was aber nur nachts gelinge. Er laufe dann in die Häuser und Gassen. Dass Hexenprozesse durch die Aussagen von Kindern ausgelöst wurden, ist gerade für die Grafschaft Wertheim typisch. Im Gegensatz zum katholischen Würzburg wurden in der evangelischen Grafschaft Wertheim allerdings Kinder nicht hingerichtet. Die Prahlerei des Hans Zink zeigt auch, wie verbreitet der Aberglaube an Hexenwerk und Zauberei damals war.

- Mehr zu den Quellen zur Hexenverfolgung in Wertheim finden Sie hier.

- Auch das Staatsarchiv Ludwigsburg verwahrt zahlreiche Dokumente zu Hexenprozessen. Auch hier zeigt beispielsweise das Protokoll in einer Hexereisache zu Michelbach, wie häufig Kinder in den Fokus der Hexenverfolgung gerieten. (JH)

![Die Synagoge von Rexingen wurde bei der Pogromnacht 1938 schwer beschädigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie als evangelische Kirche eingerichtet, heute zugleich Gedenkstätte. [Quelle: Landeszentrale für politische Bildung]. Die Synagoge von Rexingen wurde bei der Pogromnacht 1938 schwer beschädigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie als evangelische Kirche eingerichtet, heute zugleich Gedenkstätte. [Quelle: Landeszentrale für politische Bildung].](/documents/10157/623648/Lpb_Synagoge_Rexingen_01.jpg/d8eac2dd-ea42-4bf5-977c-3f9029d74ba4?t=1635180914697)

Was wurde aus den Juden, die im Lauf der 1930er Jahre Deutschland verlassen konnten? Ein kleiner Teil schaffte es in Palästina Fuß zu fassen. 1937 beschlossen die Angehörigen der jüdischen Gemeinde Rexingen, eine der bedeutendsten und über das 19. Jh. hinaus bestehenden südwestdeutschen Landgemeinden, die Auswanderung zu beantragen Treibende Kraft war eine Gruppe des Jüdischen Jugendbundes in Rexingen. Die Chancen auf einen Platz in Palästina standen nach 1936 nicht gut. Trotzdem konnte mit Unterstützung von jüdischen Verbänden und dem Engagement des aus Württemberg stammenden Otto Hirsch im Frühjahr 1938 das Dorf Schavei Zion – Rückkehr nach Zion gegründet werden. Die Siedlung liegt am Mittelmeer, im Norden des heutigen Israel, Unweit von Akko und der Grenze zum Libanon. Zur Gründungsgeschichte gehört die Errichtung einer kleinen Mauer-und-Turm-Siedlung an einem Tag, die nach weiterhin geltenden Gesetzen aus osmanischer Zeit nicht abgerissen werden durfte. Die anschließend erbauten Baracken und schließlich einstöckigen Wohnhäuser mit Walmdach erinnern kaum an ein schwäbisches Dorf. Als Besonderheit verfügt die Gemeinde über eine Synagoge, die derjenigen in Rexingen nachempfunden ist. Schavei Zion entstand als Moshav, einer Mischung aus sozialistischem Kibbuz und Raiffeisen-Genossenschaft. Mit der nicht kollektiven, privaten Bewirtschaftung und Haushaltung beschritten die Rexinger von Anfang an einen eigenen Weg, der nach dem Zweiten Weltkrieg ausgeweitet wurde. Zum Erfolg der Anfangsjahre trugen moderne Ackerbaumethoden und eine erfolgreiche Vieh- und Milchwirtschaft bei. Ab 1939 lebte der Journalist und Schriftsteller Leopold Marx in Schavei Zion, der viele Jahre das Textilunternehmen der Familie in Cannstatt geleitet hatte und dann mehrmals inhaftiert worden war. Er veröffentlichte 1960 eine umfangreiche Darstellung zur Geschichte des Ortes. Von den über 210 jüdischen Einwohnern, die 1933 in Rexingen registriert waren, überlebte mindestens ein Drittel die NS-Zeit.

Im Lauf der Jahre veränderte sich die Einwohnerschaft Schavei Zions. Mit Zugezogenen internationaler Herkunft verlor der Ort seinen schwäbischen Charakter. Zu den Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit gehören ein rückläufiger landwirtschaftlicher Sektor und die Integration vieler Juden aus Russland.

Weitere Informationen über Schavei Zion finden Sie:

- Auf der Homepage des Vereins Ehemalige Synagoge Rexingen veröffentlicht die Archivarin von Shavei Zion regelmäßig Berichte zu verschiedenen Themen.

- In einem Filmporträt über Schavei Zion, das 1965 in der SDR-Abendschau ausgestrahlt wurde.

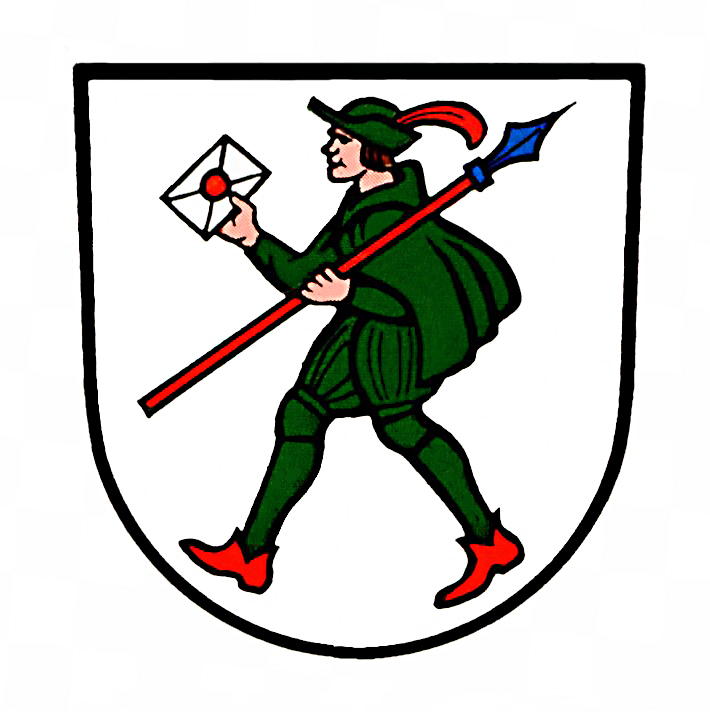

Über ein besonders hübsches Wappen verfügt die Stadt Lauffen am Neckar. Die Stadt, die übrigens der Geburtsort des Dichters Friedrich Hölderlin ist, liegt umrahmt von Weinbergen und sanften Hügeln inmitten des Neckartals zwischen Stuttgart und Heilbronn.

Auf dem Wappen ist ein grün gekleideter laufender Bote mit roter Feder am grünen Hut und roten Schuhen zu sehen, der in der erhobenen Rechten einen silbernen (weißen) Brief mit rotem Siegel trägt und mit der Linken einen rot geschäfteten Spieß mit blauer Spitze schultert. Da der Stadtname auf eine alte Bezeichnung für Stromschnellen zurückgeführt wird, handelt es sich bei dem Boten um eine im volksetymologischen Sinne „redende" Wappenfigur.

Der Laufende Bote zierte jedoch nicht immer das Wappen Lauffens. Die Stadt führte mehrere unterschiedliche Wappen, die die wechselvolle Geschichte der Stadt spiegeln. Während das seit 1299 belegte früheste bekannte Siegel noch das Wappen der vor 1220 ausgestorbenen Grafen von Lauffen zeigte, das später durch ein von 1309 bis 1343 belegtes Siegel mit dem Wappen der damals badischen Herrschaft ersetzt wurde, erscheint dort der laufende Bote erst seit 1464, nachdem die Stadt 1361 württembergisch geworden war. In farbigen Zeichnungen tritt das Wappen mit dem laufenden Boten seit 1575 auf.

![Sophie Dorothee (ab 1776 Maria Feodorowna), auf einem Gemälde, Johann Baptist Lampi d. Ä. (1751-1830) zugeschrieben. [Quelle: Haus Württemberg] Sophie Dorothee (ab 1776 Maria Feodorowna), auf einem Gemälde, Johann Baptist Lampi d. Ä. (1751-1830) zugeschrieben. [Quelle: Haus Württemberg]](/documents/10157/623648/Maria+Feodorowna+Johann+Baptist+Lampi+Haus+W%C3%BCrttemberg.jpg/8f82d3f2-6cce-4240-bfc8-a774910b81a2?t=1634727306439)

Sophie Dorothee, die spätere Zarin Maria Feodorowna, wurde am 25. Oktober 1759 als württembergische Prinzessin in Stettin geboren. Der Vater, Friedrich Eugen von Württemberg, stand zu dieser Zeit als General in preußischen Diensten. Ihre Großmutter war eine Schwester Friedrichs des Großen. Aus der Ehe Friedrich Eugens mit Friederike Dorothea von Brandenburg-Schwedt gingen insgesamt zwölf Kinder hervor. Mehr als 20 Jahre lebte die Familie in Mömpelgard. Nach dem Tod seiner beiden älteren Brüder wurde Friedrich 1795 regierender Herzog von Württemberg.

Sophie Dorothee heiratete am 7. Oktober 1776 in St. Petersburg den russischen Großfürsten und Thronfolger Paul. Beim Übertritt zum orthodoxen Glauben erhielt sie den Namen Maria Feodorowna. In russischen Diensten befanden sich noch weitere Familienmitglieder, darunter Bruder Friedrich, der spätere erste König von Württemberg. Maria und ihr Gatte lebten zunächst abgeschnitten von Politik und Regierung in St. Petersburg auf Schloss Gatschina, später in Pawlowsk. Das Paar hatte zehn Kinder, wobei die beiden ältesten Söhne zur Erziehung an Zarin Katharina übergeben werden mussten. Katharina und ihr Sohn standen in einem spannungsvollen Verhältnis, doch scheint Maria einen wohltuenden Einfluss auf den unausgeglichenen und launenhaften Paul ausgeübt zu haben. Nach dem Tod Katharinas 1796 zog der neue, durch die Französische Revolution aufgeschreckte und zunehmend despotische Zar den Unmut des Adels auf sich. Er starb fünf Jahre später während eines Staatsstreichs.

Wurde Maria bis dahin als zurückhaltend beschrieben, begann mit dem Leben als Kaiserinwitwe und Mutter des Zaren Alexander I. eine neue Ära. Sie behauptete ihren Platz in der Öffentlichkeit, sicherte sich eine vorrangige Stellung gegenüber der Gattin Alexanders und begann über ihn auch politisch Einfluss zu nehmen. Ihr Hof in Pawlowsk, knapp eine Tagesreise von Petersburg entfernt, wurde zu einem kulturellen und gesellschaftlichen Zentrum. Nach dem Tod Alexanders I. bestieg Marias zweitjüngster Sohn Nikolaus den Thron, der die konservative Politik des Zarenhauses fortführte. Ihre Tochter Katharina heiratete 1816 den späteren württembergischen König Wilhelm I.

In Erinnerung geblieben ist Maria Feodorowna hauptsächlich als Leiterin der staatlichen Fürsorgeeinrichtungen, die sie weiter ausbaute und zu der mehrere Bildungseinrichtungen für Mädchen gehörten. In die Aufgaben wurden die Töchter mit einbezogen. Der Württembergische Wohltätigkeitsverein, aus einer Initiative der Königin Katharina hervorgegangen, erhielt über lange Jahre eine höhere finanzielle Zuwendung.

Zum Weiterlesen:

Infos zu Sophie Dorothee/Maria Feodorowna und den Mitgliedern der herzoglich württembergischen Familie finden Sie im Biographischen Lexikon des Hauses Württemberg auf LEO-BW.

Zur Zentralleitung des Wohltätigkeitsvereins im Königreich Württemberg finden Sie auf LEO-BW ein separates Kapitel.

Zeige 206 bis 210 von 617 Einträgen.

LEO-BW-Blog

Herzlich willkommen auf dem LEO-BW-Blog! Sie finden hier aktuelle Beiträge zu landeskundlichen Themen sowie Infos und Neuigkeiten rund um das Portalangebot. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu den einzelnen Posts.

Über den folgenden Link können Sie neue Blog-Beiträge als RSS-Feed abonnieren: