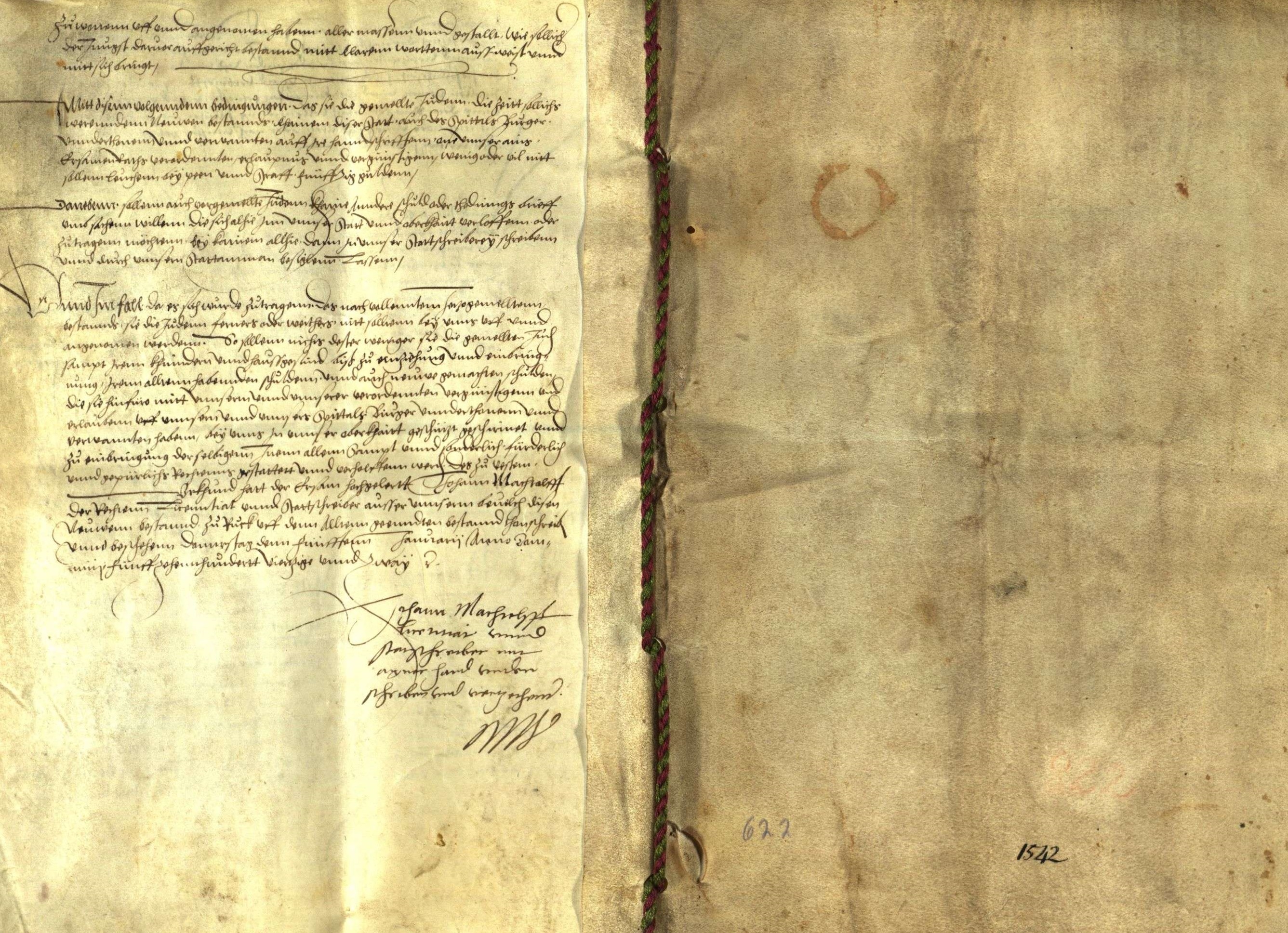

Dieser Beitrag stammt aus der Studie von Paul Sauer, Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und Hohenzollern. Denkmale, Geschichte, Schicksale, hg. von der Archivdirektion Stuttgart (Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg 18), Stuttgart 1966.

Die Studie wird hier in der Originalfassung als Volltext zugänglich gemacht und separat bebildert. Inhalte und Sprachgebrauch entsprechen dem Stand von 1966. Weitere Informationen zur Entstehung und Einordnung der Studie finden Sie hier.

Die Texte zu den einzelnen Gemeinden können Sie über das Dropdown-Menü in der Themennavigation rechts direkt ansteuern. Klicken Sie auf den Pfeil neben „Baden“, „Hohenzollern“ oder „Württemberg“, dann öffnet sich eine alphabetische Liste der Gemeinden. Falls Sie LEO-BW über ein mobiles Gerät nutzen, finden Sie die Themennavigation ganz unten.

Die Juden in Württemberg

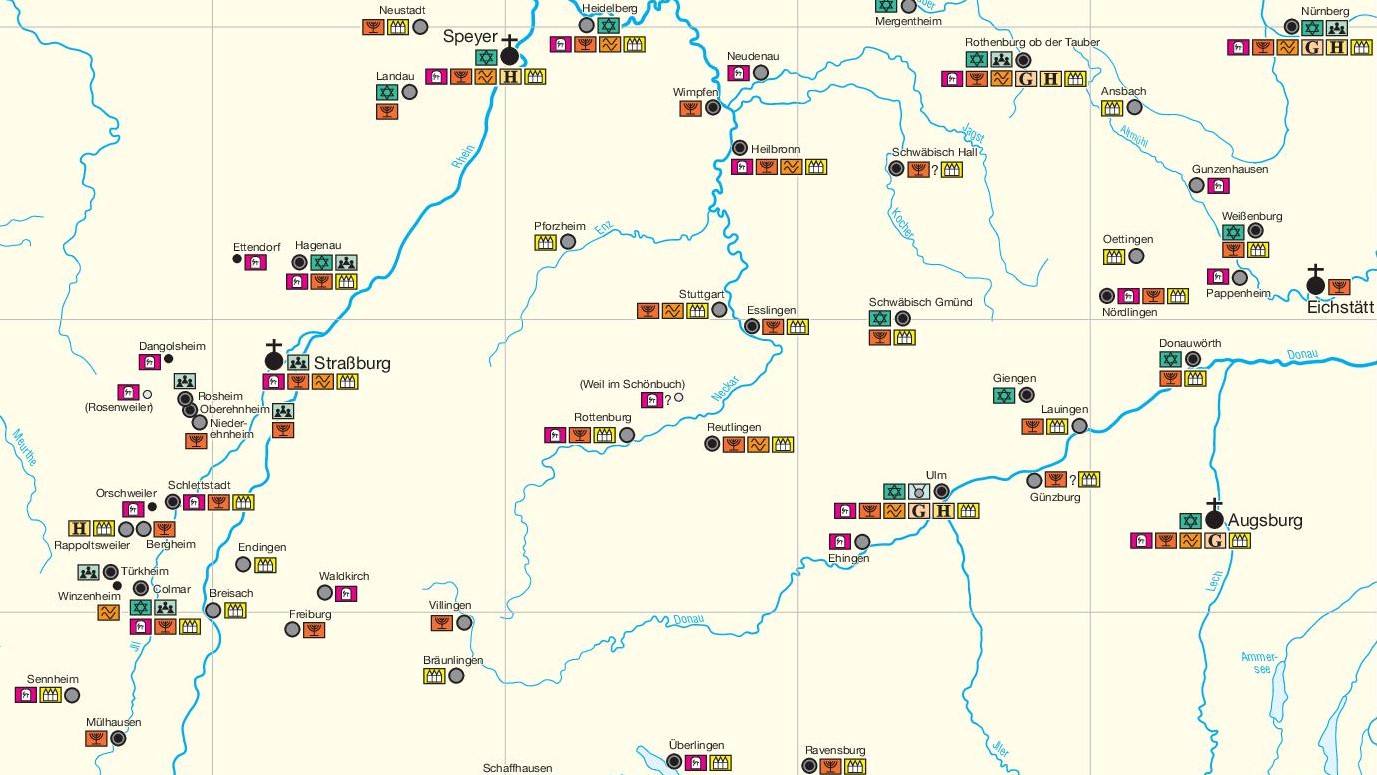

Jüdische Siedlungen sind im Gebiet der heutigen Regierungsbezirke Nordwürttemberg und Südwürttemberg-Hohenzollern im Mittelalter wohl schon früh an wichtigen Verkehrs- und Handelsmittelpunkten entstanden. Das älteste bis jetzt bekannte Zeugnis, eine in Stein gehauene Inschrift, stammt aus Heilbronn. Wissenschaftler des Leo-Baeck-Instituts in Jerusalem weisen es der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts zu. Für Schwäbisch Hall nimmt G. Wunder auf Grund der modernen Stadtplanforschung eine jüdische Niederlassung ebenfalls bereits im 11. Jahrhundert an. In Esslingen, Schwäbisch Gmünd und Ulm dürften wenig später jüdische Siedlungen gegründet worden sein, auch wenn wir gesicherte Nachrichten über sie erst aus dem 13. Jahrhundert haben. Um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert lebten Juden teilweise unter recht günstigen Bedingungen nicht nur in fast allen Reichsstädten, sondern auch in zahlreichen landesherrlichen Städten. Die mosaische Religion, an der sie treu festhielten, wie der wirtschaftliche Erfolg bzw. der Reichtum, zu dem sie es vielerorts gebracht hatten, wurden ihnen nicht selten zum Verhängnis. Schon 1298 und 1335/37 hatte religiöser Fanatismus in Franken und Schwaben blutige Judenverfolgungen ausgelöst. Während der furchtbaren Pestepidemie von 1348/49, dem „Schwarzen Tod", verbündeten sich Aberglauben und soziale Missgunst: Tod und Verderben brachen über die jüdischen Gemeinden Südwestdeutschlands herein. Die Gemeinden, die sich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und im 15. Jahrhundert neu bildeten, gewannen kaum irgendwo die Bedeutung ihrer Vorgängerinnen. In den Reichsstädten erlangten zwar einzelne Juden im Geldgeschäft nochmals eine führende Position. Die territoriale Expansion der Stadt Ulm in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wäre beispielsweise ohne die Finanzhilfe einiger jüdischer Bankiers nicht möglich gewesen. Doch wuchs mit dem Erstarken der Zünfte die Judenfeindschaft weiter an. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Juden wurden immer stärker eingeengt. Im Lauf des 15. Jahrhunderts wiesen nach und nach die meisten schwäbischen Reichsstädte ihre jüdischen Einwohner aus. Abgesehen von Wimpfen und Buchau gab es nach der Mitte des 16. Jahrhunderts keine Reichsstadt im Bereich des heutigen Landesteils Württemberg mehr, die sie in ihren Mauern duldete. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges bzw. in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlaubten Rottweil und Ulm ausnahmsweise einzelnen besonders privilegierten Juden die Niederlassung. Die „Ausschließung" der Juden beschränkte sich indessen nicht auf die Reichsstädte. Auch viele Fürsten, Grafen und Herren entledigten sich im 15. und 16. Jahrhundert ihrer Schutzjuden und erließen strenge Verbote gegen ihre Wiederaufnahme. Im Herzogtum Württemberg legte die Regimentsordnung vom 14. Juni 1498 die „Ausschließung" der Juden fest, die dann im Wesentlichen mehr als dreihundert Jahre Gültigkeit behielt. Ebenso wurde das Verbot der Judenaufnahme durch die Grafen von Hohenlohe lange Zeit streng gehandhabt. Doch gab es in der frühen Neuzeit stets auch zahlreiche weltliche und geistliche Herrschaften, die Juden Ansiedlung gewährten. Dabei waren meist finanzielle Erwägungen ausschlaggebend. Manch kleiner Adlige, aber auch mancher Graf oder Reichsfürst vermochte seine Einnahmen durch kräftige Besteuerung der Juden, die seinen Schutz genossen, erheblich aufzubessern. Während die Juden im Mittelalter größtenteils in den Städten ansässig gewesen waren und in deren Wirtschaftsleben, vornehmlich im Geldhandel, eine wichtige Rolle gespielt hatten, mussten sie seit dem 16. Jahrhundert ihren Wohnsitz in der Regel auf dem Land nehmen. Da ihnen jedoch der Erwerb von Grundbesitz wie auch die Betätigung in landwirtschaftlichen und handwerklichen Berufen verwehrt waren, hatten sie ihr Leben häufig mit armseligem Schacherhandel zu fristen. Sie waren trotz der Privilegien, die ihnen eingeräumt wurden, im Grund rechtlos, zumeist nicht nur der Willkür ihrer Herren, sondern auch dem Spott und der Verachtung der christlichen Untertanen preisgegeben. Immer wieder kam es vor, dass sie aus einer Herrschaft ausgetrieben wurden und heimatlos umherziehen mussten, bis sie in einer anderen wieder Aufnahme fanden. Eine ganze Anzahl von Dörfern und kleineren Städten sind bekannt, in denen im 16. oder 17. Jahrhundert kürzere oder längere Zeit jüdische Siedlungen bestanden, so etwa in Aulendorf, Dorfmerkingen, Essingen, Jagstheim, Neresheim, Röttingen oder Schechingen. Aus der Masse der Schutzjuden hoben sich die sogenannten Hofjuden heraus, die es als Geldgeber absolutistischer Fürsten zu Macht und Ansehen brachten. Es gab unter ihnen Abenteurer, Glücksritter, aber auch hochbegabte Finanzexperten, ja Finanzgenies. Als Emporkömmlinge selten beliebt und allein von der Gunst ihrer Fürsten abhängig, kam für sie ihr Fall oft ebenso jäh wie ihr Aufstieg.

Der lange Weg in die Bürgerlichkeit

Erst die Aufklärung im 18. Jahrhundert, die mit ihren humanitären Gedanken in der christlichen Überlieferung wurzelte, bereitete die Wege für eine gesellschaftliche wie politische Gleichberechtigung der Juden. In Frankreich zerbrach die Revolution von 1789 die Ghettomauern, in Deutschland fielen sie nach und nach im 19. Jahrhundert.

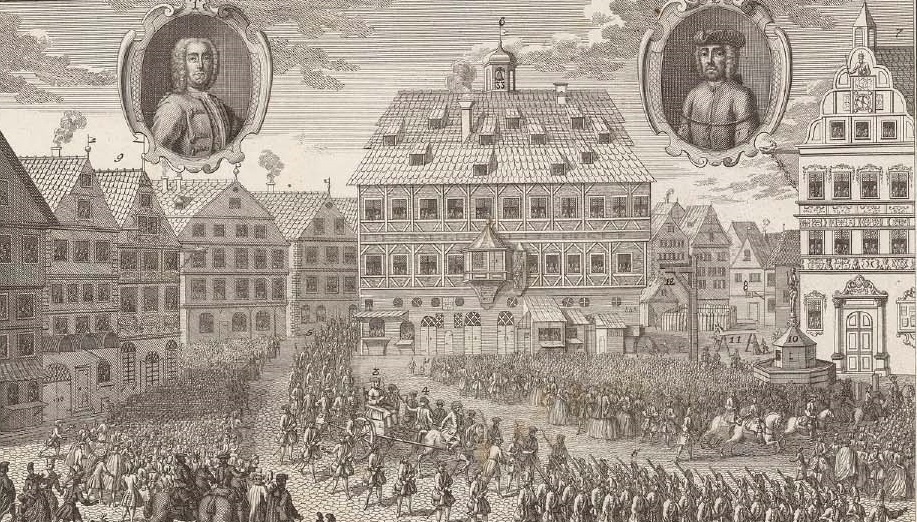

Im Herzogtum Württemberg hielten die Stände bis zu ihrem Untergang im Jahr 1805 an der 1498 festgelegten „Ausschließung" fest. Handel und Wandel der Juden im Herzogtum blieben jahrhundertelang strenger Überwachung unterworfen. Dessen ungeachtet unterhielten die württembergischen Fürsten seit dem 16. Jahrhundert Beziehungen zu jüdischen Geldgebern. Im 18. Jahrhundert standen zahlreiche jüdische Hoffaktoren im Dienste der Herzöge Eberhard Ludwig (1677-1733), Karl Alexander (1733-1739) und Karl Eugen (1744-1793). Der bekannteste von ihnen war der ehrgeizige, auch nach politischer Macht strebende Süß Oppenheimer. Einig dieser Hoffaktoren erhielten die Erlaubnis, sich in den Residenzstädten Stuttgart und Ludwigsburg niederzulassen. Die Herzöge übernahmen auch schon bestehende jüdische Gemeinden beim Erwerb ritterschaftlicher Besitzungen (Freudental, Aldingen, Hochberg, Zaberfeld), die dem Land zumeist nicht inkorporiert, sondern dem Kammerschreibereigut zugeschlagen wurden. Um 1800 waren im Herzogtum 534 Juden ansässig. Mit dem großen Gebietszuwachs in den Jahren 1802-10 vermehrte sich die Zahl der mittelbaren und unmittelbaren Schutzjuden des württembergischen Staats um ein Vielfaches. 1817 lebten im Gebiet des Königreichs Württemberg 8.256 Juden, die sich auf 79 Orte verteilten.

Die neuwürttembergischen Judengemeinden hatten bis zur napoleonischen „Flurbereinigung" einer großen Zahl von Herrschaften unterstanden. Ihre rechtlichen Verhältnisse unterschieden sich daher mannigfach. Gemeinden mit liberalen Schutzbriefen standen solche gegenüber, die nur sehr beschränkte Rechte besaßen. Der württembergische Staat tastete in seiner Eigenschaft als Rechtsnachfolger der bisherigen Schutzherrschaften die alten Rechtsverhältnisse zunächst nicht an. Doch strebte König Friedrich (1797 bzw. 1806-1816), der den Juden nicht ungünstig gesinnt war, die Vereinheitlichung der Rechte der jüdischen Gemeinden an. Auch wollte er die Juden allmählich seinen christlichen Untertanen gleichstellen. Einem entsprechenden Entwurf, den die Oberregierung 1808 vorlegte, versagte er jedoch seine Zustimmung, weil er ihn zu intolerant fand. Um die rechtliche, soziale und wirtschaftliche Situation seiner jüdischen Untertanen zu verbessern, beschritt der König den Weg von Einzelverordnungen, der in besonderer Weise seinem selbstherrlichen Willen gemäß war: 1807 gestattete er den Juden den Gütererwerb, 1808 hob er den Leihzoll auf, der bis dahin noch in einigen Teilen des Königreichs bestanden hatte. 1809 erteilte er den Juden das Recht, bürgerliche Gewerbe zu betreiben und in die Zünfte einzutreten. 1812 erließ er einheitliche Bestimmungen über Schutzgeld und Aufnahmegebühr, die 1815 abgeändert wurden. Gleichzeitig kamen die meisten der bisher üblichen sonstigen Abgaben in Wegfall. Wichtig war, dass jetzt jeder einheimische Jude in Schutz genommen werden durfte, wenn er die Mittel zu seinem Fortkommen besaß. Doch war ihm die Niederlassung nur an solchen Orten erlaubt, in denen schon zuvor Juden ansässig waren.

Da sich König Friedrich zu einer umfassenden Neuordnung der rechtlichen Verhältnisse seiner jüdischen Untertanen nicht entschließen konnte, blieb vieles im Argen. Dies wird besonders augenfällig, wenn man die armseligen Lebensumstände bedenkt, die für die württembergischen Juden damals charakteristisch waren. Der Schacherhandel bildete den Haupterwerb. Scharen von Betteljuden zogen ohne festen Wohnsitz im Land umher. Ein Großteil der jüdischen Kinder wuchs in Unbildung und Verwahrlosung auf. Vor 1820 gab es in Württemberg kaum jüdische Schulen, die sich mit entsprechenden christlichen Anstalten vergleichen ließen, obwohl auch hier beileibe nicht alles zum Besten stand. Der Unterricht, den Wanderlehrer, Rabbiner oder Vorsänger erteilten, war meist völlig ungenügend.

Die Mehrheit der christlichen Bevölkerung stand in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts einer rechtlichen und sozialen Besserstellung der Juden abweisend gegenüber. Das Elend, in dem die meisten Juden lebten, galt als selbstverschuldet. Manche ihrer Gegner waren der Auffassung, sie seien durch ihre Religion zutiefst verdorben und außerstande, jemals die Pflichten von Staatsbürgern zu erfüllen. In den ehemaligen Reichsstädten fürchtete man die Konkurrenz jüdischer Händler und Kaufleute. Die württembergischen Juden lebten fast ausschließlich auf dem Land. Es gab kein gehobenes städtisches Judentum. Mittelpunkte religiösen Lebens wie etwa Mannheim und Karlsruhe in Baden existierten im Gebiet des Königreichs Württemberg nicht. Abgesehen von der am Rande liegenden Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach oder den Verhältnissen im Deutsch-Ordens-Gebiet hatte es in den einzelnen Territorien auch kaum Ansätze zu einer Landesorganisation gegeben. Die einzelnen Gemeinden lebten vielfach isoliert voneinander. Eine kirchliche Landesorganisation wäre daher dringend notwendig gewesen. Stattdessen blieben sich die Gemeinden bis 1828 selbst überlassen.

Während des Streits um eine Verfassung (1815-1819) waren sich die Stände mit dem Monarchen darin einig, dass die staatsbürgerlichen Verhältnisse der jüdischen Einwohner durch ein Gesetz geregelt werden müssten. Doch waren bis zur Verkündigung eines solchen Gesetzes noch viele Widerstände zu überwinden. Die Verfassung vom 25. September 1819 garantierte zwar ausdrücklich die Religionsfreiheit, gestand aber die vollen bürgerlichen Rechte nur den Angehörigen der drei christlichen Glaubensbekenntnisse zu. Immerhin gab sie den Juden den Weg zum Hochschulstudium frei. Eine Eingabe der Kammer der Abgeordneten (2. Kammer) an den König vom 19. Juni 1820, in der sie um „Mitteilung eines Gesetzentwurfs zur Bestimmung der bürgerlichen Verhältnisse der Israeliten" bat, fand bei der Regierung ein günstiges Echo.

Innenminister von Otto stellte in einem Gutachten fest, es bestehe im Hinblick weder auf das allgemeine Staatswohl noch auf die israelitische Religion ein Grund, die Juden in ihren bürgerlichen Rechten zu beschränken, vorausgesetzt, dass sie durch die Gewerbe, die sie trieben, „die Absicht betätigten, nützliche Bürger werden zu wollen". 1821 wurde für die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs eine Kommission gebildet, die sich aus den Referenten des evangelischen Konsistoriums und des katholischen Kirchenrats in Schulsachen, aus Mitgliedern des Obertribunals und der Oberregierung sowie aus einigen Abgeordneten der 2. Kammer zusammensetzte. Die Juden erhielten Gelegenheit, der Kommission durch einige angesehene Glaubensgenossen ihre Vorstellungen und Wünsche vorzubringen, die dann später zum Teil im Gesetz Berücksichtigung fanden. Der im Juni 1824 der Kammer der Abgeordneten übergebene Entwurf löste im Land, vornehmlich aber in den Städten, eine starke judenfeindliche Agitation aus. Gewerbe und Handel fürchteten die jüdische Konkurrenz. So führte der Esslinger Kaufmannsstand in einer Eingabe aus, die Gleichstellung der Juden werde den Ruin des christlichen Gewerbsmanns bedeuten, wenn dieser nicht jüdischen Charakter annehmen wolle. Wiederholt wurde die Isolierung der Juden durch Errichtung besonderer Judenkolonien gefordert.

Am 1. März 1828 nahm die Kammer der Abgeordneten mit 61 gegen 17 Stimmen den Entwurf an, der dann nach der Sanktion durch den König am 25. April 1828 Gesetz wurde. „Das Gesetz in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der israelitischen Glaubensgenossen" hat abgesehen von den Beschränkungen, die den jüdischen Bürgern auch weiterhin auferlegt waren, die Verhältnisse der israelitischen Glaubensgemeinschaft in Württemberg erstmals in eine umfassende, staatlich anerkannte Ordnung gebracht bzw. für eine solche die allgemeinen Richtlinien gegeben und damit die bürgerrechtliche Stellung der Juden festgelegt. Entscheidend war, dass aus Schutzjuden jetzt de iure württembergische Untertanen geworden waren, die „allen bürgerlichen Gesetzen unterworfen waren und alle Pflichten und Leistungen der übrigen Untertanen zu erfüllen hatten".

Das Gesetz bestimmte im Einzelnen: Die Juden sollten Familiennamen annehmen, bei allen Rechtsgeschäften die deutsche Sprache gebrauchen. Bei Eiden war auf ihre Religion Rücksicht zu nehmen. Fremde Juden erhielten nur dann die Erlaubnis, sich im Königreich niederzulassen, wenn ihnen eine Gemeinde freiwillig das Ortsbürgerrecht einräumte. Die württembergischen Israeliten mussten einer bestimmten Gemeinde als Bürger oder Beisitzer angehören. Sie konnten auch beanspruchen, von einer anderen Gemeinde ins Bürger- oder Beisitzrecht aufgenommen zu werden, wenn sie sich ihren Lebensunterhalt als Landwirte oder Handwerker verdienten und wenigstens zehn Jahre lang darin „berufsmäßig ausgebildet" hatten. Bei Metzgern, Bäckern und Schneidern konnte die Aufnahme zudem davon abhängig gemacht werden, dass diese Berufe in den Gemeinden noch nicht zu stark vertreten waren. Ein Jude, der nach der Übersiedlung in eine andere Gemeinde wieder zum Schacherhandel zurückkehrte, verlor nicht nur das Bürgerrecht, sondern machte sich auch nach der Polizeiverordnung vom 11. September 1807 (§ 22) strafbar. Ausdrücklich wurde den Juden die Anlegung von besonderen Kolonien mit eigener Markung und Gemeindeverfassung gestattet und die staatliche Hilfe beim Erwerb des dafür erforderlichen Grundeigentums zugesichert. Die Unterstützung armer Juden blieb im allgemeinen den zuständigen Synagogengemeinden überlassen.

Die jüdischen Untertanen konnten, wie die christlichen, Berufe und Gewerbe „nach eigener Neigung" wählen, sich den Künsten und Wissenschaften widmen und an den Landesanstalten studieren. Die Studierenden der jüdischen Theologie waren wie die Zöglinge der evangelisch-theologischen Seminare und des katholischen Konvikts vom Kriegsdienst befreit. Juden wurden zur Advokatur, zur Heil- und Wundarzneikunde, Geburtshilfe und Pharmazie zugelassen. Neben dem Handwerk und der Landwirtschaft durften sie auch Fabriken und Manufakturen und mit gewissen Einschränkungen den ordentlichen Wechsel-, Groß- und Detailhandel betreiben. Der Erwerb von Grundbesitz war ihnen nur unter der Bedingung erlaubt, dass sie ihn selbst bewirtschafteten. Juden unter 20 Jahren, die kein ordentliches Gewerbe erlernten, sondern vom Schacherhandel lebten, sollten erst nach Vollendung des 35. Lebensjahres das Recht zur Ansässigmachung erhalten. Auch durften solche jungen Männer, wenn sie das Los zum Militärdienst traf, keinen Ersatzmann für sich einstellen. Zum Schacherhandel zählten: Hausierhandel, Trödelhandel, Leihen auf Faustpfänder, „Mäklerei" jeder Art, das sogenannte Viehverstellen - nicht aber der Viehhandel.

Das Gesetz wiederholte die Bestimmung über die allgemeine Schulpflicht der jüdischen Kinder vom 6.-14. Lebensjahr, die bereits seit 1825 bestand. Den israelitischen Gemeinden wurde das Recht eingeräumt, öffentliche Elementarschulen zu errichten und vom Staat geprüfte Lehrer anzustellen. Die jüdischen Schulen unterstanden staatlicher Aufsicht. In Orten, in denen keine israelitischen Schulen bestanden, hatten die jüdischen Kinder die christlichen Schulen zu besuchen. Die israelitischen Privatschulen waren innerhalb Jahresfrist in öffentliche umzuwandeln oder aufzulösen.

Neuorganisation der Gemeinden

„Zum Zwecke der gemeinschaftlichen Gottesverehrung" wurden Kirchengemeinden gebildet. Jeder württembergische Jude gehörte künftig einer solchen Kirchengemeinde an. Die Gottesdienste in den Synagogen leiteten Rabbiner, deren Amtssprengel eine oder mehrere Gemeinden umfasste. Die Besoldung der Rabbiner erfolgte durch eine Zentralkirchenkasse, in die die einzelnen Kirchengemeinden ihre Beiträge einzahlen mussten. Die Ernennung der Rabbiner behielt sich die Regierung vor, die von den Bewerbern ein abgeschlossenes Theologiestudium und eine staatliche Prüfung verlangte. Kirchengemeinden, die keine eigenen Rabbiner hatten, sollten Vorsänger anstellen, die an Orten, wo öffentliche israelitische Schulen bestanden, zugleich als Lehrer tätig waren. Spätestens nach Ablauf von fünf Jahren durften nur noch Rabbiner und Vorsänger amtieren, die die vorgeschriebenen Prüfungen besaßen. Zur Ausübung der Kirchenzucht und zur Erledigung anderer die Kirchengemeinde betreffenden Angelegenheiten war ein Vorsteheramt zu bilden, dem neben dem Rabbiner bzw. Vorsänger wenigstens drei aus der Gemeinde gewählte Beisitzer angehörten. Die Aufsicht und Leitung des israelitischen Kirchen- und Armenwesens sollte eine Oberkirchenbehörde wahrnehmen, ihr auch die Verwaltung der israelitischen Zentralkirchenkasse obliegen.

Das Gesetz von 1828 mit seinen Ausführungsverordnungen bedeutete, auch wenn es dem Wunsch der Juden nach Gleichstellung mit den christlichen Untertanen nicht vollkommen Rechnung trug, einen tiefen Einschnitt in der Geschichte der Juden in Württemberg. Die jüdischen Gemeinden hatten sich in eine straff organisierte Landeskirche einzufügen. Das Staatskirchentum, das jetzt auch auf die israelitische Religionsgemeinschaft ausgedehnt wurde, hat wesentlichen Anteil daran, wenn sich im Judentum des Landes neue Formen religiösen Lebens durchsetzten, wenn sich das vielfach immer noch niedrige geistige und soziale Niveau der israelitischen Gemeinden nunmehr rasch hob.

Am 5. Januar 1832 trat die nach einem Gutachten des Geheimen Rats als gemischte staatliche und kirchliche Behörde zu betrachtende Israelitische Oberkirchenbehörde zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Ihr gehörten an ein Rabbiner mit dem Titel Kirchenrat, drei weltliche Oberkirchenvorsteher und ein Expeditor, als Vorstand fungierte ein christlicher Regierungskommissär. Alle Mitglieder der Behörde wurden von der Regierung ernannt. Nach der Verordnung vom 27. Oktober 1831 gehörten zum Geschäftsbereich der Oberkirchenbehörde, die dem Ministerium des Innern, seit 1848 dem Ministerium des Kirchen- und Schulwesens unmittelbar unterstellt war (das Ministerium des Kirchen- und Schulwesens war bis 1848 mit dem Ministerium des Innern verbunden), Verwaltungs- und Religionsgegenstände. Die letzte Entscheidung über alle Beschlüsse der Oberkirchenbehörde traf das Ministerium des Innern. Die Oberkirchenbehörde verwaltete unter Aufsicht der Regierung die Zentralkirchenkasse, in die auch der seit 1835 gewährte Staatsbeitrag floss (1835/36 1.200 Gulden, 1874/75 12.750 Gulden).

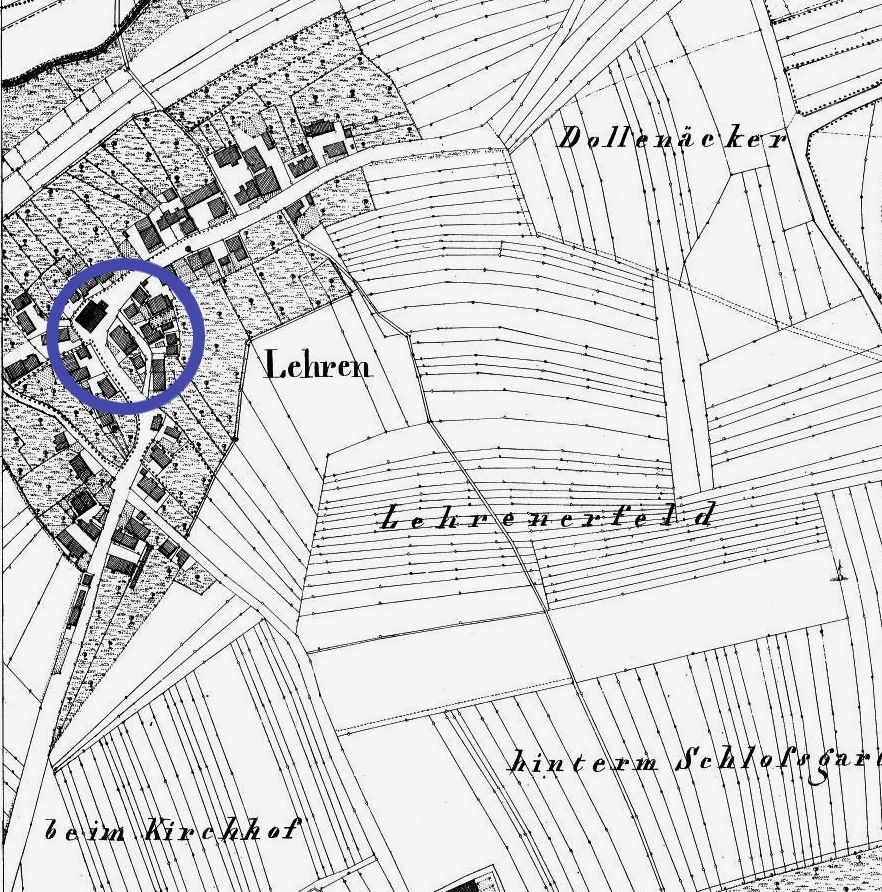

Bei der ersten Sitzung lag der Oberkirchenbehörde ein Entwurf des Ministeriums des Innern für „die kirchliche Einteilung der Israeliten in Gemeinden und Rabbinaten" zur Beratung vor. 1828 lebten in 80 Gemeinden Württembergs insgesamt 9.991 Juden. In 69 Gemeinden, die zusammen 9.915 Juden zählten, bestanden eigene israelitische Gemeinden. Entsprechend den Vorschlägen der Oberkirchenbehörde verminderte das Ministerium des Innern (Verordnung vom 3. August 1832) die Zahl der israelitischen Gemeinden auf 41 und unterstellte sie 13 Rabbinaten: Stuttgart, Freudental, Lehrensteinsfeld, Berlichingen, Mergentheim, Weikersheim, Braunsbach, Oberdorf, Jebenhausen, Buttenhausen, Laupheim, Buchau und Mühringen. Zahlreiche kleine Synagogengemeinden wurden zu größeren israelitischen Kirchengemeinden zusammengefasst. Die im Gesetz von 1828 vorgesehenen Kirchenvorsteherämter wurden eingerichtet. Ihnen oblag mit die Fürsorge für den öffentlichen Gottesdienst, die Ausübung der Kirchenzucht, die Armenfürsorge und die Besorgung der ökonomischen Angelegenheiten der Gemeinden.

Die Besetzung der Rabbinate regelte die Verordnung vom 31. Januar 1834; sie machte die Zulassung zum Rabbineramt vom Bestehen von zwei Dienstprüfungen abhängig. 51 Rabbiner und 67 Vorsänger, die die erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllten, wurden zunächst ohne Ruhegehalt entlassen. Nur sechs der bereits amtierenden Rabbiner übernahm der Staat und ernannte sie am 21. Oktober 1834 offiziell zu Rabbinern. Die Rabbiner, aus der israelitischen Zentralkirchenkasse einheitlich besoldet, waren wie die evangelischen und katholischen Geistlichen künftig Staatsbeamte und diesen rangmäßig gleichgestellt.

Reform des Schulwesens

Das israelitische Schulwesen wurde auf eine neue Grundlage gestellt. Nach dem Volksschulgesetz vom 29. September 1836 musste die politische Ortsgemeinde eine Schule für Kinder einer Konfession einrichten und unterhalten, wenn mindestens 60 Familien dieser Konfession in der Gemeinde ansässig waren. Da sich mehrere politische Gemeinden weigerten, jüdische Volksschulen zu errichten, erkannte ein Ministerialerlass vom 14. September 1840 diesen Grundsatz ausdrücklich auch für die Juden an. Zu den bereits in den zwanziger Jahren entstandenen israelitischen Volksschulen gesellten sich in den dreißiger und vierziger Jahren weitere. Kleine jüdische Gemeinden begründeten unter erheblichen Opfern freiwillige, unter Staatsaufsicht stehende Konfessionsschulen. In den höheren Schulen fanden Juden unbeschränkt Aufnahme. Das Bildungsgefälle zwischen christlicher und jüdischer Bevölkerung verminderte sich rasch. Fast alle israelitischen Schulen entstanden auf dem Land und in kleinen Städten. Infolge der Abwanderungen der Juden aus den Landorten sank die Zahl der jüdischen Schulen nach 1850 wieder ab. Anfang 1933 bestanden in Württemberg noch zwei öffentliche israelitische Volksschulen und sechs freiwillige Konfessionsschulen.

Rechtliche Gleichstellung

Das Streben der württembergischen Juden nach völliger Gleichstellung mit den christlichen Bürgern verstärkte sich seit 1828. Bereits 1833 und 1836 legten sie der Kammer der Abgeordneten entsprechende Eingaben vor. 1843 erklärte jedoch der Minister des Innern, dass er die Revision des Gesetzes schon nach 15 Jahren „nicht gerade als dringend" ansehe. 1845 reichte Dr. Carl Weil der Ständeversammlung eine von ihm im Namen der Juden des Landes abgefasste Petition mit vielen statistischen Nachweisen ein. Die staatsrechtliche Kommission, die die Petition zu begutachten hatte, trat sehr für die Rechte der Juden ein und empfahl der Kammer der Abgeordneten, „die Staatsregierung zu bitten, das Gesetz vom 25. April 1828 ... im Sinne der vollständigeren Emanzipation einer Revision zu unterwerfen ...". Obwohl die Kammer den Antrag der Kommission einstimmig, die Kammer der Standesherren in ihrer Mehrheit annahm, ließ sich die Regierung mit der Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfs Zeit. Erst die Revolution von 1848/49 brachte den württembergischen Juden mit den von der Nationalversammlung in Frankfurt beschlossenen Grundrechten des deutschen Volkes die wichtigsten bürgerlichen, insbesondere staatsbürgerlichen Rechte. Sie wurden ihnen auch nicht mehr entzogen, als Württemberg auf Grund eines Beschlusses der Deutschen Bundesversammlung am 5. Oktober 1851 die Gültigkeit der Grundrechte außer Kraft setzte. Die Übersiedelung in andere Gemeinden war jetzt an keine Bedingungen mehr geknüpft. Ebenso waren die Benachteiligungen, die das Gesetz von 1828 für Schacherjuden vorgesehen hatte, weggefallen. Die endgültige Gleichstellung brachte schließlich das Gesetz vom 13. August 1864, dessen erster Artikel lautete: „Die im Königreich einheimischen Israeliten sind in allen bürgerlichen Verhältnissen den gleichen Gesetzen unterworfen, welche für die übrigen Staatsangehörigen maßgebend sind; sie genießen die gleichen Rechte und haben die gleichen Pflichten und Leistungen zu erfüllen." Das als letztes Relikt bestehengebliebene Verbot von jüdisch-christlichen Mischehen hob schließlich das Gesetz des Norddeutschen Bundes vom 3. Juli 1869 auf, das als Reichsgesetz bald darauf auch in Württemberg Anerkennung fand.

Seit Anfang des 19. Jahrhunderts, vornehmlich jedoch seit 1828, hatte sich das soziale Bild des württembergischen Judentums grundlegend gewandelt. Der Schacherjude gehörte, von Ausnahmen abgesehen, der Vergangenheit an, ebenso der heimatlose Betteljude. Auch jetzt lebten noch viele Juden auf dem Land in armseligen Verhältnissen, aber ein guter Teil hatte es hauptsächlich durch seine Tätigkeit im Vieh-, Grundstücks- oder Landesproduktenhandel, wo er, aufs Ganze gesehen, eine nicht unwichtige volkswirtschaftliche Funktion erfüllte, zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Die Bemühungen der Regierung zwischen 1828 und 1849, die jungen Juden dem Handwerk und der Landwirtschaft zuzuführen, die von der israelitischen Oberkirchenbehörde nachhaltig unterstützt wurden, hatten nur beschränkt Erfolg gehabt. Viele junge Männer wählten handwerkliche Berufe wie Metzger, Schneider, Schuhmacher, Weber, die ihnen später die Ausübung des Handels ermöglichten. Seit 1849 besaß die Regierung keine gesetzliche Handhabe mehr, auf die Berufswahl der Juden bestimmend einzuwirken. In den 70er- und 80er-Jahren überstieg der Wohlstand der jüdischen Einwohner in vielen Landgemeinden den der übrigen Bevölkerung. Dies führte mancherorts zu Spannungen. Da aber die Juden häufig nicht nur die größten Steuerzahler ihrer Heimatgemeinden waren, sondern diese auch zu gewerblichen Mittelpunkten für eine größere Umgebung machten, vermochte sich auf dem Land eine judenfeindliche Stimmung nirgendwo durchzusetzen. Die Krawalle bei Ausbruch der Revolution von 1848, zu denen es in einigen Gemeinden kam, lassen sich aus einer weitverbreiteten Unzufriedenheit und dem vielfach chaotischen Bestreben, den alten Rechtszustand gewaltsam zu ändern, erklären. Die württembergische Regierung gab ihren jüdischen Untertanen rasch wirksamen Schutz. Zu sonstigen Ausschreitungen ist es in Württemberg nicht gekommen. Die gesellschaftliche und politische Eingliederung der Juden ist hier zwar nur langsam und zögernd erfolgt, im Ganzen jedoch ohne allzu heftigen Widerstand. Das Verhalten von Regierung und Ständen charakterisieren, wenn man von dem anfänglich dominierenden Misstrauen gegen die jüdische Bevölkerung absieht, ein hohes Maß von staatspolitischem Verantwortungsbewusstsein und ein bemerkenswerter Sinn für Gerechtigkeit und Menschenwürde. Das Bestreben, die Juden durch erzieherische Maßnahmen allmählich auf die Stufe von gleichberechtigten Bürgern zu heben, mag von mancher falschen Voraussetzung ausgegangen sein, es hat aber entscheidend dazu beigetragen, dass die Juden in ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten verhältnismäßig rasch hineinwuchsen. Die Juden selbst haben diese Entwicklung nicht passiv über sich ergehen lassen, sondern sie bald wesentlich mitbestimmt. Hier ist insbesondere auf die Tätigkeit der Israelitischen Oberkirchenbehörde, der Rabbiner, Lehrer und Vorsänger hinzuweisen.

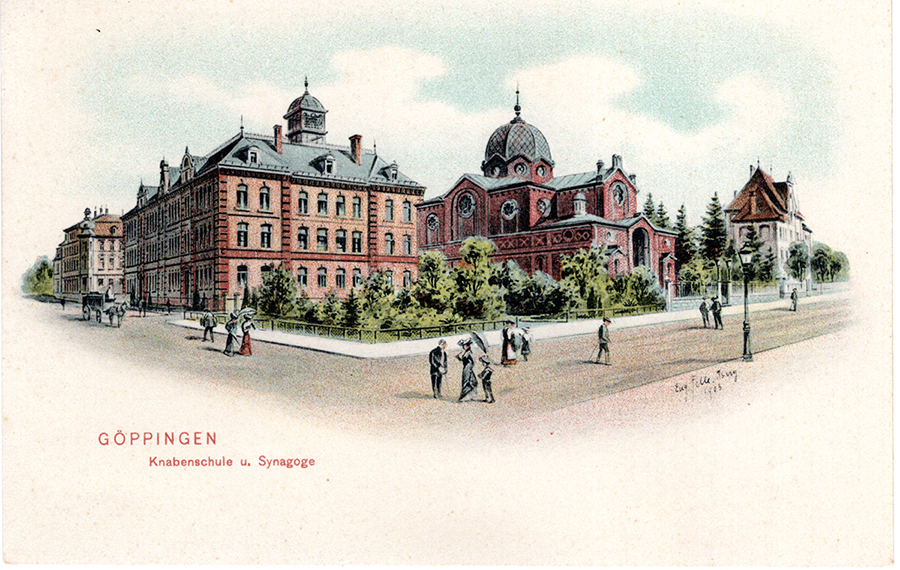

Allmählich gewannen die Juden, auch wenn der Handel ihre besondere Domäne blieb, Zugang zu allen Berufen. Bereits 1856 zählte man neben Schriftstellern, Künstlern, Architekten einen Professor der Rechtswissenschaft (Pfeiffer), einen amerikanischen Konsul (Stettenheim), 18 Rechtsanwälte, 11 Arzte, darunter 2 Chirurgen und 2 Oberamtswundärzte. Einen nicht unwesentlichen Anteil hatten die Juden an der Industrialisierung des Landes und am wirtschaftlichen Aufschwung kleiner städtischer Gemeinwesen wie Buchau oder Laupheim. Die Korsettindustrie in Göppingen ist durch jüdische Unternehmer eingeführt worden. Das württembergische Judentum hat auch eine Reihe von Männern hervorgebracht, die sich in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Geistesleben einen Namen gemacht haben: Der aus Laupheim stammende Kommerzienrat Dr. Kilian von Steiner (1833-1903) zählt zu den bedeutendsten württembergischen Bankiers und Industriellen des 19. Jahrhunderts. Gleichzeitig auch Mäzen von Kunst und Wissenschaft war er führend an der Gründung des Schillernationalmuseums in Marbach beteiligt. Der Dichter Berthold Auerbach (geb. 1812 in Nordstetten, gest. 1882 in Cannes und in Nordstetten beigesetzt) hat mit seinen „Schwarzwälder Dorfgeschichten" Zeugnis abgelegt von der engen Verbundenheit der schwäbischen Juden mit ihrer Heimat. Albert Einstein (1879-1955), der einer 200 Jahre in Buchau ansässigen Familie entstammt, hat entscheidend das Weltbild der modernen Physik geprägt.

Das Staatskirchentum, das der israelitischen Religionsgemeinschaft seit 1828 in noch strengerer Form als der evangelischen und katholischen Kirche auferlegt war und bis ins kleinste auch die inneren kirchlichen Angelegenheiten regelte, wurde, so widerspruchslos es anfangs hingenommen worden war, immer stärker als lästige Bevormundung empfunden, von orthodoxen Kreisen, die ohnehin jeder religiösen Neuerung ablehnend gegenüberstanden, geradezu als Gewissenszwang. Aber erst das Gesetz vom 8. Juli 1912 und die neue israelitische Kirchenverfassung vom 16. September 1912 trugen dem Verlangen nach einer weitgehenden religiösen Autonomie Rechnung. An die Stelle des Staatskirchentums trat die sogenannte Kirchenhoheit. Die israelitische Religionsgemeinschaft wurde eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das Ministerium des Kirchen- und Schulwesens war nur noch Aufsichtsinstanz. Die israelitische Oberkirchenbehörde erhielt das Recht der Selbstverwaltung und der Gesetzgebung in Angelegenheiten der israelitischen Religionsgemeinschaft. Die Gemeinden, deren Stellung eine selbständigere wurde, hatten die Möglichkeit, durch den von ihnen zu wählenden weiteren Rat an Verwaltung und Gesetzgebung mitzuwirken. Das Prinzip der Kirchenhoheit wurde allerdings nicht konsequent durchgeführt, gewisse Relikte des staatskirchlichen Systems blieben erhalten, so der Genehmigungsvorbehalt des Staates bei Änderungen der israelitischen Kirchenverfassung oder das staatliche Mitspracherecht bei der Anstellung bzw. Dienstentlassung von Rabbinern und Vorsängern.

Nach dem Sturz der Monarchie wurden die der israelitischen Religionsgemeinschaft bisher durch den Staat auferlegten Beschränkungen aufgehoben, der dem Judentum fremde Begriff „Kirche" wurde fallengelassen. Die Verfassung vom 18. März 1924 schuf als gesetzgebendes Organ die israelitische Landesversammlung, die den Oberrat als ausführende Behörde wählte. Der erste Präsident des Oberrats war Regierungsrat Dr. Carl Nördlinger, ihm folgte 1929 Ministerialrat Dr. Otto Hirsch, an dessen Stelle 1936 Rechtsanwalt Dr. Siegfried Gumbel trat. § 1 der neuen Verfassung stellte fest: „Die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs ist kraft Reichsverfassung und Landesgesetz eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig im Rahmen des Gesetzes. Sie besteht aus Religionsgemeinden, die in Rabbinatsbezirke zusammengefasst sind." Für die Errichtung neuer, die Auflösung bestehender Religionsgemeinden, die Änderung der Rabbinatsbezirke war jetzt die Landesversammlung und nicht mehr das Ministerium zuständig (§§ 7-10). Die Besetzung der Rabbinate und der Stellen der Religionslehrer (bisher Vorsänger) erfolgte durch den Oberrat (§ 44). Der Oberrat bestand aus einem besoldeten theologischen, einem besoldeten rechtskundigen Mitglied und fünf ehrenamtlichen Mitgliedern. Den Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts behielt die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs, bis sie das nationalsozialistische Regime durch das Gesetz vom 28. März 1938, wie alle anderen jüdischen Landesverbände, zu einem eingetragenen Verein machte.

Die Fürsorge für sozialschwache Glaubensgenossen war den württembergischen Juden stets ein wichtiges Anliegen. 1831 gründete der Ellwanger Buchhändler Isaak Heß (1789-1866), der sich um das israelitische Schulwesen wie um die Armenfürsorge große Verdienste erwarb, den Verein zur Versorgung armer israelitischer Waisen und verwahrloster Kinder, der seit 1842 in Esslingen ein jüdisches Landeswaisenhaus unterhielt. Das Waisenhaus „Wilhelmspflege" wurde im Lauf seines fast 100jährigen Bestehens - es musste 1939 aufgelöst werden - vielen Kindern Heimat und Ausbildungsstätte. 1897 wurde der Israelitische Landes-Asyl- und Unterstützungs-Verein ins Leben gerufen mit dem Zweck, erwerbsunfähige württembergische Juden zu unterstützen. Zunächst half der Verein Bedürftigen durch finanzielle Zuwendungen. Sein eigentliches Ziel, die Errichtung eines Heims, konnte er 1907 mit dem Landesasyl „Wilhelmspflege" in Heilbronn-Sontheim, das Platz für 35 Pfleglinge bot, verwirklichen. 1905 gründete die Stuttgart-Loge des Unabhängigen Ordens B'ne B'rith in Stuttgart ein jüdisches Schwesternheim. Den Schwestern oblag im Sinne tätiger Nächstenliebe die Pflege und der Besuch von Kranken sowie die Kinderfürsorge. Im Ersten Weltkrieg stellten sich die meisten Schwestern für den Dienst in Feldlazaretten zur Verfügung. 1918 trat der „Württembergische Landesverband für israelitische Wohlfahrtsbestrebungen" ins Leben, der sich der unter der jüdischen Bevölkerung herrschenden Not annahm. Der seit 1899 bestehende „Verein zur Förderung des Handwerks und des Gartenbaus" unter den Israeliten betreute bis 1932 110 Lehrlinge. 1927 schlossen sich die israelitischen Frauenvereine in Württemberg, die sich vorwiegend karitativen Aufgaben widmeten, zu einem Landesverband zusammen. Seit 1920 bildeten die israelitischen Jugendvereine einen „Landesverband der Jugendvereine Württembergs"; der Verband bemühte sich um die körperliche und geistige Ertüchtigung sowie um die Erweiterung und Vertiefung der Kenntnis vom Judentum.

Im Ersten Weltkrieg stellten die 10.824 Juden in Württemberg und Hohenzollern 1.674 Frontsoldaten, von denen mehr als 200 Kriegsfreiwillige waren. 270 starben den Soldatentod, 106 wurden zu Offizieren befördert.

Zu Beginn des Jahres 1933 lebten in Württemberg rund 10.000 jüdische Bürger. Annähernd die gleiche Zahl war hundert Jahre zuvor hier ansässig gewesen. Das rasche, mitunter geradezu explosiv erfolgende Wachstum der jüdischen Bevölkerung war längst wieder abgeebbt, ja rückläufig geworden. Schon vor 1850 hatte eine starke Auswanderung aus den Landgemeinden nach Amerika eingesetzt. Die Zahl der Geburten war seit der Jahrhundertmitte zuerst langsam, seit den 80er-Jahren aber immer stärker zurückgegangen. Seit etwa 1920 vermochten die Geburten den natürlichen Bevölkerungsrückgang nicht mehr auszugleichen. Sehr charakteristisch war auch die Landflucht, die seit der Emanzipation beobachtet werden kann. Uralte Gemeinden entvölkerten sich, während in den größeren Städten allenthalben neue Gemeinden entstanden. Um 1830 lebten 93 Prozent aller württembergischen Juden in dörflichen Siedlungen, 1930 nur noch wenig mehr als 20 Prozent.

Die fortschreitende Entvölkerung der israelitischen Landgemeinden hatte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Veränderungen im Bestand der Rabbinate und Synagogengemeinden zur Folge. Von den 41 im Jahr 1832 staatlich anerkannten Gemeinden bestanden hundert Jahre später nur noch 23. Die 21 in diesem Zeitraum neuerrichteten Gemeinden befanden sich meist in den Städten. Die 1832 gegründeten 13 Rabbinate waren 1932 bis auf drei (Stuttgart, Mergentheim, Buchau) aufgelöst oder in die Städte verlegt worden. 1933 waren die jüdischen Gemeinden in Württemberg folgenden neun Rabbinaten zugeteilt: Buchau, Göppingen, Schwäbisch Hall, Heilbronn, Horb, Mergentheim, Stuttgart (Stadtrabbinat), Stuttgart (Bezirksrabbinat) und Ulm.

Der rassische Antisemitismus

Die Verfolgung der jüdischen Bürger in Württemberg und Hohenzollern durch das nationalsozialistische Regime

Mit der Emanzipation der Juden verlor die althergebrachte religiöse und wirtschaftliche Judenfeindschaft stark an Gewicht, verschwand aber niemals ganz. Der wirtschaftliche Erfolg wie die religiöse Eigenart bzw. Exklusivität der Juden erregten in nationalistischen Kreisen nach der Bismark'schen Reichsgründung trotz fortschreitender Assimilation Anstoß. Männer wie der Berliner Hofprediger Adolf Stoecker und der Historiker Heinrich Treitschke forderten nicht nur die politische, sondern auch die religiöse Assimilation, in anderen Worten, die Selbstaufgabe des Judentums.

Eine neue, noch radikalere Form von Judenfeindschaft fand im Deutschland der Gründerzeit einen verhältnismäßig günstigen Nährboden: Es war der rassische Antisemitismus, der in einem pseudonaturwissenschaftlichen Denken des 19. Jahrhunderts wurzelte. Nach ihm schied nicht die Religion die in der Diaspora lebenden Juden von den christlichen Völkern, sondern die Rasse. Nicht der Übertritt zum Christentum, der bis zur Emanzipation und in mancher Hinsicht darüber hinaus das „Entreebillet" zur abendländischen Kultur gewesen war, auch nicht eine noch so vollständige Assimilation vermochte den Juden von seinem Judentum zu befreien. Er war und blieb der Fremde, den eine unüberbrückbare rassische Kluft vom Nichtjuden trennte. Doch damit nicht genug. Nach Auffassung des rassischen Antisemitismus, der trotz wissenschaftlicher Argumentation von ganz unwissenschaftlichen Voraussetzungen ausging, gehörte der Jude einer minderwertigen Rasse an, die zu keiner schöpferischen Leistung fähig war, die vielmehr schmarotzerhaft mit ihren geistig sehr viel höherstehenden Wirtsvölkern zusammenlebte. Der europäischen oder arischen Rasse, der man als besonders wertvollen Bestandteil das deutsche Volk zuzählte, wurden dagegen die Großtaten des menschlichen Geistes zugeschrieben. Die Rassenfanatiker sahen eine Gefahr darin, dass die sogenannten arischen Menschen durch die blutmäßige Vermischung mit dem Judentum in ihrer biologischen Substanz geschädigt, ja zerstört und dadurch auch ihrer geistigen Leistungsfähigkeit beraubt würden. Mit dem rassischen Antisemitismus war eine primitive Hetze verbunden, die sich gegen alle Deutschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung richtete, die vermöge ihrer Begabung führende Positionen in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik innehatten. Der Anteil, den das Judentum seit seiner Emanzipation an den Leistungen des deutschen Geistes hatte, wurde verkannt oder böswillig abgestritten.

Bis zum Ersten Weltkrieg erlangte der rassische Antisemitismus in Deutschland keine große Anhängerschaft. Im Gegenteil, die wirtschaftliche Prosperität der Vorkriegsjahrzehnte drängte mehr und mehr seinen destruktiven Einfluss zurück. Nur wenige Juden sahen in ihm eine ernstzunehmende Gefahr. Erst der unglückliche Verlauf des Krieges und vor allem der Zusammenbruch von 1918 gaben ihm wieder neuen Auftrieb. Die innerlich nicht bewältigte Niederlage und die demütigenden Bedingungen des Friedens von Versailles verschafften verantwortungsloser antisemitischer Demagogie die Möglichkeit, in zunehmendem Maß nationalistische bürgerliche Kreise für ihre Argumentation zu gewinnen. Diesem Umstand verdankte vornehmlich auch die Agitation der in den ersten Nachkriegsjahren gegründeten Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) ihre Erfolge. Die Ideologie des Nationalsozialismus entstammte - und dies sollte nicht übersehen werden - dem Gedankengut des deutsch-völkischen Antisemitismus der von nationalen und sozialen Spannungen zerrissenen österreichisch-ungarischen Donaumonarchie. Adolf Hitler, der Führer der nationalsozialistischen Bewegung, war vor dem Krieg in Wien mit dieser dort weitverbreiteten Form des Antisemitismus, die insbesondere die sehr einflussreichen alldeutschen Kreise um Karl Wolf und Georg Ritter von Schoenerer vertraten, in enge Berührung gekommen.

Der Nationalsozialismus lastete, wie dies auch andere rechtsradikale Parteien taten, dem Judentum die Hauptschuld am Zusammenbruch von 1918 an. Er bediente sich dabei höchst erfolgreich der Legende vom Dolchstoß in den Rücken des kämpfenden Heeres, die im nationalistischen Lager schon bald nach Kriegsende aufgekommen war. Durch die Gunst bzw. Ungunst der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Situation, durch geschickte Propaganda, verwegene Demagogie, hemmungslose Versprechungen und die Frontstellung gegen den Kommunismus gewann der Nationalsozialismus seine große Anhängerschaft, die sich nicht zuletzt aus dem unzufriedenen Kleinbürgertum und seit der Weltwirtschaftskrise aus der Millionenschar der Arbeitslosen rekrutierte.

Das Bild, das der Antisemitismus vom Judentum, insbesondere vom deutschen Judentum, entwarf, war völlig verzerrt. In den Dörfern und Städten, in denen jüdische Gemeinden bestanden, hatte sich längst eine Lebensgemeinschaft zwischen Juden und Christen herausgebildet, die beiden Teilen gleichermaßen Vorteile brachte. Die Kinder wuchsen zusammen auf, besuchten häufig die gleiche Schule, die Erwachsenen lebten in enger wirtschaftlicher und geselliger Gemeinschaft. Es galt längst als selbstverständlich, dass Juden dem Gemeinderat angehörten, dass sie regen Anteil am gesellschaftlichen Leben nahmen. Auf den Dörfern beschäftigten sich die Juden auch in der Zeit der Weimarer Republik vorwiegend mit Vieh- und Pferdehandel. Verhältnismäßig wenige betätigten sich im Handwerk, noch weniger waren Landwirte. In den Städten spielten Juden vor allem als Kaufleute, Fabrikanten, Verleger, als Redakteure oder Bankiers eine Rolle. Verhältnismäßig hoch war die Zahl der Akademiker, unter ihnen gab es viele Ärzte und Rechtsanwälte. Im politischen Leben waren Juden vor allem in den liberalen Parteien und in der Sozialdemokratischen Partei vertreten.

Das Leben der Juden in den Landgemeinden war vor 1933 noch weitgehend durch die Religion geprägt. Die Synagoge stand im Mittelpunkt. Man hielt am israelitischen Glauben und am überlieferten Brauchtum fest. Religiöse und karitative Vereine, die sich der Förderung des Thorastudiums, der Armen- und Waisenfürsorge, der Krankenpflege und der Totenbestattung annahmen, spielten eine wichtige Rolle. Daneben bestanden zugunsten bedürftiger Glaubensgenossen und der in der Ausbildung stehenden Jugendlichen zahlreiche, z.T. in früheste Zeit zurückreichende Stiftungen, deren Kapital die Inflation der zwanziger Jahre jedoch größtenteils aufgezehrt hatte. In den größeren Städten, deren israelitische Gemeinden im Unterschied zu den im Abnehmen begriffenen, meist überalterten und teilweise sozial abgesunkenen Synagogengemeinden der Dörfer und Landstädte noch anwuchsen, war die Situation anders: Zwar gab es auch hier ein höchst reges jüdisches Gemeindeleben, aber viele Juden standen dem mosaischen Glauben, der ihnen allenfalls noch äußere Form bedeutete, bereits recht fern; sie hatten sich im Leben und Denken weitgehend der nichtjüdischen Umwelt angepasst und waren sich ihrer Zugehörigkeit zum Judentum kaum mehr bewusst. Symptomatisch dafür war etwa das ständige Zunehmen der sogenannten Mischehen.

Gleichgültig aber, ob die einzelnen im israelitischen Glauben verwurzelt oder religiös indifferent waren, sie fühlten sich alle als Angehörige des deutschen Volkes. Das Judentum galt als Konfession neben anderen. Der Agitation des Antisemitismus widersetzte man sich mit aller Entschiedenheit. Dem Ende des 19. Jahrhunderts aufkommenden Zionismus schlossen sich zunächst verhältnismäßig wenig deutsche Juden an. Man lehnte den Gedanken einer jüdischen Nation ab. Wohl war Palästina die Heimat der Väter, das Land der religiösen Sehnsucht, die eigentliche Heimat aber war Deutschland. Der 1893 als Reaktion auf den Antisemitismus entstandene Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, der bald in fast allen jüdischen Gemeinden Ortsgruppen besaß, trat für ein deutschbewusstes Judentum ein.

Für die württembergischen und hohenzollerischen Juden galt in besonderem Maße, was eben über das deutsche Judentum allgemein gesagt wurde, sie fühlten sich als Deutsche und wollten nichts anderes sein. Die Zionistische Bewegung besaß vor 1933 nur in Stuttgart eine größere Ortsgruppe, in der vor allem Ostjuden vertreten waren. Die überwiegende Mehrheit der Juden gehörte dem Centralverein an oder stand ihm wenigstens nahe, die Weltkriegsteilnehmer waren im Reichsbund jüdischer Frontsoldaten zusammengeschlossen.

Antisemitische Strömungen griffen in den achtziger Jahren auch nach Württemberg über. Sie machten sich vor allem in den größeren Städten wie Stuttgart, Heilbronn und Ulm bemerkbar. 1890 wurde die Stuttgarter Ortsgruppe des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus" gegründet, die besonders in der Zeit der Weimarer Republik eine große Aktivität entfaltete. Dem Verein gehörten Männer wie Robert Bosch, der Reichs-Vizekanzler a. D. Geheimrat Friedrich Payer und der demokratische Reichstagsabgeordnete Johannes Fischer an. Sein langjähriger Vorsitzender war Pfarrer Eduard Lamparter. In den Jahren 1925-33 wuchs die antisemitische Welle mit dem Erstarken der nationalsozialistischen Bewegung, nahm aber kaum irgendwo im Land bedrohliche Formen an. Dies änderte sich erst, nachdem dem Nationalsozialismus mit der Obernahme der Regierungsgewalt in Deutschland umfassende staatliche Machtmittel zur Verfügung standen, die er rücksichtslos einsetzte, um seine judenfeindliche Politik durchzuführen.

Antisemitismus im Dritten Reich

Schon in der sogenannten Kampfzeit der nationalsozialistischen Bewegung bewarf eine in Abgründe des Niederträchtigen greifende Propaganda die Juden mit Schmutz und machte sie ihren nichtjüdischen Landsleuten suspekt. Nach der Machtergreifung durch Hitler am 30. Januar 1933 steigerte sich die Agitation fortwährend. Die diabolische, zentral gelenkte Judenhetze erstickte die Stimmen der Vernunft und des Maßes. Die von der Partei gegebene Interpretation vom „gesunden Volksempfinden" wurde zur maßgebenden Rechtsnorm erhoben. Rundfunk und Zeitungen „klärten" den deutschen Bürger Tag für Tag über die Gefahren des Volksfeinds Nr. 1, des Juden, „auf": „Die Juden sind unser Unglück!" „Ohne die Erlösung vom Juden gibt es keine Erlösung des deutschen Volkes!" „Die Juden untergraben die völkische Moral!" „Der jüdische Untermensch bedroht die Rassenreinheit des deutschen Menschen!" „Es gibt keine anständigen Juden!" „Der Jude siegt mit der Lüge und stirbt mit der Wahrheit!" „Der Jude ist nichts anderes als der Teufel in Menschengestalt!" „Die Losung sei, von Jude und Judenknecht frei!" „Wer die Juden unterstützt, schädigt sein Volk!" „Wer mit Juden verkehrt, ist kein Volksgenosse!" „Deutsche Frau, verachte den Juden!" „Erzieh deine Kinder zum Kampf gegen das Judentum!"

Parteigenossen war bereits vor der Machtergreifung durch Hitler jeder Kontakt mit Juden untersagt gewesen. Jetzt aber wurde dieses Verbot wie selbstverständlich auf die übrigen Volkskreise ausgedehnt. Als Volksfeind galt, wer in einem jüdischen Geschäft kaufte, sich von einem jüdischen Arzt behandeln oder seine Interessen durch einen jüdischen Rechtsanwalt wahrnehmen ließ. Die nationalsozialistische Presse wurde seit Frühjahr 1933 nicht müde, solche „ehr- und pflichtvergessenen" Bürger anzuprangern, ihre Namen oder gar ihre Fotos zu veröffentlichen. Am 1. April 1933 fand der sogenannte Judenboykott statt: Jüdische Geschäfte wurden gekennzeichnet, SA-Männer bezogen vor den Eingängen Posten und verwehrten Kauflustigen den Zutritt. An den Schaufenstern, den Litfasssäulen und den Mauern klebten schreiende Plakate: „Deutscher wehr dich gegen die alljüdische Lügenhetze!" „Wer beim Juden kauft, ist ein Feind des Vaterlands!" Der Boykott wurde mit der Greuelpropaganda des internationalen Judentums gegen das neue Regime in Deutschland begründet - eine Behauptung, an der nur richtig war, dass jüdische wie christliche Vereinigungen und politische Verbände im Ausland wiederholt gegen die durch nicht immer zuverlässige Pressemeldungen bekannt gewordenen Gewaltmaßnahmen der nationalsozialistischen Regierung demonstriert hatten. Von einer internationalen jüdischen Verschwörung gegen den Nationalsozialismus konnte nicht die Rede sein. Doch beeilten sich der Centralverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens und der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, ja selbst die deutschen Zionisten, der Regierung Adolf Hitlers ihre Loyalität zu versichern, in der eitlen Hoffnung, mit dem Regime vorläufig wenigstens zu einem Burgfrieden zu kommen.

Der nächste Schlag traf die jüdischen Beamten: Nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 wurden alle Beamten zwangsweise in den Ruhestand versetzt, die nichtarischer Abstammung waren. Ausgenommen waren auf ausdrücklichen Wunsch von Reichspräsident Hindenburg die Weltkriegsteilnehmer und solche Beamte, die bereits seit August 1914 im öffentlichen Dienst tätig waren. Viele Verwaltungsbeamte, Richter und Hochschullehrer wurden auf die Straße gesetzt. Begründung: Die Beamten, die Hoheitsträger des Staates, durften keine Juden sein. Ein Weiteres: Die Theater wurden „entjudet". Es sollte verhindert werden, dass jüdische Schauspieler Rollen in deutschen Dramen oder Opern übernehmen. Bekannte Dichter und Künstler wurden verfemt, ihre Werke mit Schmutz beworfen oder totgeschwiegen. Der aus Nordstetten stammende Berthold Auerbach war plötzlich kein beliebter Heimatdichter mehr, sondern nur noch „der Macher von Schwarzwälder Dorfgeschichten".

Jüdischen Ärzten, die bisher in vielen Städten und Dörfern eine segensreiche Praxis ausgeübt hatten, wurde die Zulassung zu den Krankenkassen entzogen. In Württemberg praktizierten 1933 etwa 100 jüdische Ärzte und Fachärzte, die meist alteingesessenen Familien angehörten. Viele von ihnen standen im Ruf großer Tüchtigkeit und hatten darum auch erheblichen Zulauf.

Dass auch die Bauern weiterhin mit jüdischen Viehhändlern Geschäfte machten und diese vielfach nichtjüdischen Händlern vorzogen, betrachtete die Partei als besonders schweren Verstoß gegen die nationalsozialistische Weltanschauung. Es fehlte nicht an gehässigen Kommentaren. Resignierend musste eine NS-Zeitung feststellen: „Die Bauern haben immer noch nicht begriffen!" Im Badischen wurde ein Bürgermeister seines Amtes enthoben, weil er an einen Juden eine Kuh verkauft hatte, und dies, nachdem er zuvor vergeblich versucht hatte, sie anderweitig zu veräußern. Die Gestapoaußenstelle Ulm ereiferte sich 1936, dass es jüdische Händler immer noch wagten, deutsche Bauern mit „Du" anzureden; sie kündigte an, sie werde künftig Fälle von solch unverschämter Frechheit mit aller Strenge ahnden. Erst allmählich und unter Zuhilfenahme der verwerflichsten Maßnahmen gelang es der Partei, die jüdischen Viehhändler von den Märkten zu verdrängen. Einer ganzen Anzahl jüdischer Händler musste der Viehwirtschaftsverband Württemberg 1938 die Handelserlaubnis wegen „politischer Unzuverlässigkeit" entziehen. Von einem Hass der bäuerlichen Bevölkerung gegen ihre sogenannten jüdischen Blutsauger, die sie jahrzehntelang finanziell ausgebeutet haben sollten, war wenig zu verspüren.

Dass man den Juden verbot, die Flaggen des Reiches zu zeigen, den Hitler-Gruß zu entbieten oder mit sogenannten nationalen Emblemen Handel zu treiben, versteht sich von selbst. Harmlose Freundschaften mit jüdischen Bürgern, selbst kleine gesellschaftliche Aufmerksamkeiten galten als anrüchig. Die Juden sollten nicht mehr gegrüßt, sie sollten überhaupt keinen Kontakt mehr zur übrigen Bevölkerung haben. Es wurde eine Ghettoatmosphäre ohne Ghetto geschaffen. Auch den alteingesessenen jüdischen Bürger begannen Freunde und Bekannte zu meiden; sie wagten kaum mehr seinen Gruß zu erwidern, er war fast schutzlos Anpöbelungen von unreifen Jugendlichen oder fanatischen Nazis ausgesetzt und wurde ohne jede Schuld immer mehr entrechtet und beruflich diskriminiert! Viele, vor allem junge Juden haben damals einen seelischen Schock erlitten, der sie zeitlebens belastet. Dass den Juden trotz der vielen Demütigungen noch Raum zum Leben blieb, ist den meist unbekannten Bürgern zu verdanken, die sich ein unverdorbenes menschliches Gefühl bewahrt hatten und daher dem propagandistischen Massenterror zu widerstehen vermochten. Es hat sie, wie die Sintflut der Beschimpfungen durch die NS-Presse dokumentiert, zumindest in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft fast überall gegeben. Selbst manche Parteigenossen haben sich den kompromisslosen Rassestandpunkt nicht zu eigen gemacht. So wird in den „Flammenzeichen" sehr übel vermerkt, dass ausgerechnet ein Friseur, der Mitglied der NSDAP ist, den Juden die Haare schneidet, oder dass die Frau eines Parteigenossen unbekümmert in jüdischen Geschäften kauft wie übrigens viele andere „verblendete Volksgenossen".

Besonders hart traf die gesellschaftliche Diskriminierung diejenigen Juden, die sich der mosaischen Glaubenswelt längst entfremdet hatten. Es bedurfte häufig erst der Verfolgung, um sie ihrer Zugehörigkeit zum Judentum wieder sich bewusst werden zu lassen. Viele fanden im Raum der Synagoge die Gemeinschaft, auf die sie jetzt ungleich mehr als früher angewiesen waren. Die mosaische Religion hat Kräfte des geistigen Widerstands entbunden, sie hat dem entwürdigten jüdischen Menschen einen Halt gegeben. Eine große Anziehungskraft übte nunmehr der Zionismus auf die durch die nationalsozialistische Machtübernahme aufs tiefste in ihrem Selbstbewusstsein getroffenen deutschen Juden aus. Die Mitgliederzahlen der Zionistischen Vereinigung für Deutschland wurden drei- bis viermal größer in wenigen Jahren. Doch war es 1933 durchaus nicht so, dass die deutschen Juden in ihrer Mehrheit bereit gewesen wären, ihr Deutschtum unter dem Druck des Nationalsozialismus sofort preiszugeben. Im Gegenteil, viele haben, solange dies überhaupt möglich war, ihren Anspruch auf die vollen staatsbürgerlichen Rechte und auf die deutsche Heimat vertreten. Sie wollten sich nicht entrechten, geschweige denn mit Gewalt aus Deutschland verdrängen lassen. Kein Wunder, wenn der Nationalsozialismus anfänglich in gewissem Umfang den Zionismus begünstigte, die national-deutschen Vereinigungen aber bekämpfte. Die Auseinandersetzung zwischen deutschbewusstem und nationaljüdischem, zionistischem Judentum, in der Zeit des Nationalsozialismus teilweise auch ein innermenschlicher Konflikt, weist mehr als einen tragischen Aspekt auf.

Am 15. September 1935 wurden die sogenannten Nürnberger Gesetze erlassen, die die bereits bestehende Kluft zwischen Ariern und Juden unüberbrückbar machten und die jüdischen Bürger endgültig aus der deutschen Lebensgemeinschaft ausstießen. Im ersten dieser Gesetze, dem sogenannten Reichsbürgergesetz, wurde festgelegt, dass Reichsbürger nur sein konnte, wer deutschen oder artverwandten Blutes war. Juden wurde nur noch die deutsche Staatsangehörigkeit zugebilligt, sie waren künftig Bürger minderen Rechts. Ihr Status ähnelte sehr dem der Schutzjuden des 16.- 18. Jahrhunderts. Das zweite dieser Gesetze, „Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre", verbot Ehen zwischen Ariern und Juden. Begründet wurde dieses Blutschutzgesetz damit, dass die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des deutschen Volkes sei. Sogenannte Rassenschänder hatten künftig mit strengen Strafen zu rechnen.

Im November 1935 wurde den Juden das Wahlrecht aberkannt, ebenso das Recht, bürgerliche Ehrenämter zu bekleiden. Die letzten jüdischen Beamten wurden zwangspensioniert, darunter auch alle, die Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs gewesen waren.

Nach dem unrühmlichen Boykott vom 1. April 1933, der den Nationalsozialismus im Ausland sehr in Misskredit gebracht hatte, nahm die Partei zunächst von weiteren wirtschaftlichen Sanktionen gegen die Juden Abstand. Bei der prekären wirtschaftlichen Situation des Reiches und der nur langsam zurückgehenden Arbeitslosigkeit bedurfte man der jüdischen Steuerzahler und der jüdischen Arbeitgeber, wenn man dies auch nach außen nicht zugab oder zugeben wollte. Bezeichnend war, dass man auf der einen Seite die jüdische Auswanderung propagierte, auf der anderen Seite die Auswanderung kapitalkräftiger Juden aber finanziell sehr erschwerte, um einen zu großen Devisenabfluss ins Ausland zu verhindern. Die Staatsräson stand hier wie so oft beim Nationalsozialismus mit der Ideologie im Widerstreit. Trotz wiederholten Verbots der Regierung, Einzelaktionen gegen Juden zu unternehmen, ging auch in den Jahren nach 1933 der zermürbende Kleinkrieg gegen jüdische Geschäfte, Handels- und Gewerbebetriebe unvermindert weiter. 1937 schien das Schreckgespenst der Arbeitslosigkeit gebannt. Jetzt glaubte man, auf die jüdischen Geschäftsleute und Unternehmer verzichten zu können, ohne dass der Wirtschaft ein zu großer Schaden entstand. Man entzog darauf folgerichtig jüdischen Unternehmen alle öffentlichen Aufträge, machte ihnen die größten Schwierigkeiten beim Absatz ihrer Waren, hetzte die Arbeiter gegen ihre Brotgeber auf und begünstigte Schikanen, die sich örtliche Parteifunktionäre einfallen ließen. Vielen jüdischen Unternehmern blieb keine andere Möglichkeit mehr, als ihren Betrieb zu verkaufen und auszuwandern. 1938 mussten die jüdischen Firmen als solche gekennzeichnet und in ein besonderes amtliches Register eingetragen werden.

Im Herbst 1938 hatten auch die letzten jüdischen Ärzte und Rechtsanwälte ihre Praxis aufgeben müssen. Um der schlimmsten Not abzuhelfen, erlaubte die Regierung einzelnen Ärzten und Rechtsanwälten unter Vorbehalt des Widerrufs als sogenannte „Jüdische Krankenbehandler" bzw. „Rechtskonsulenten" für ihre Glaubensgenossen tätig zu sein. Die Bezeichnung „Arzt" oder „Rechtsanwalt" wurde Juden grundsätzlich aberkannt.

Am 28. Oktober 1938 verhaftete man die polnischen Juden, die in Deutschland lebten, und schob sie gewaltsam über die polnische Grenze ab. Rücksicht auf solche Juden, die schon viele Jahre in Deutschland ansässig waren und sich hier eine Existenz aufgebaut hatten, nahm man nicht. Auch in Württemberg traf eine Anzahl Juden dieses Schicksal.

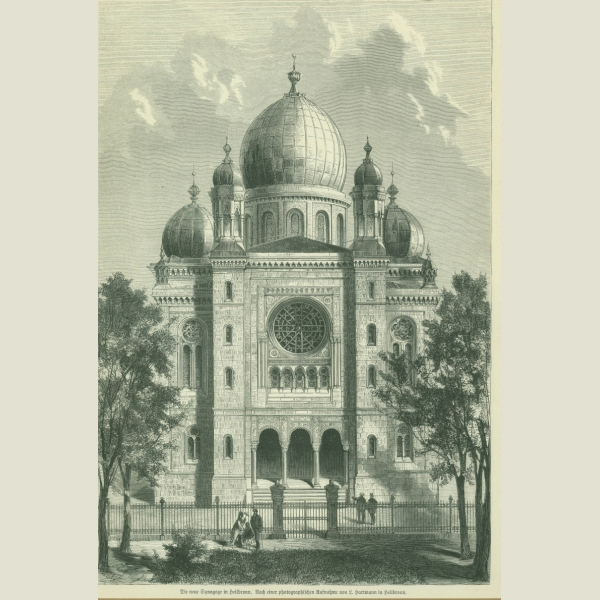

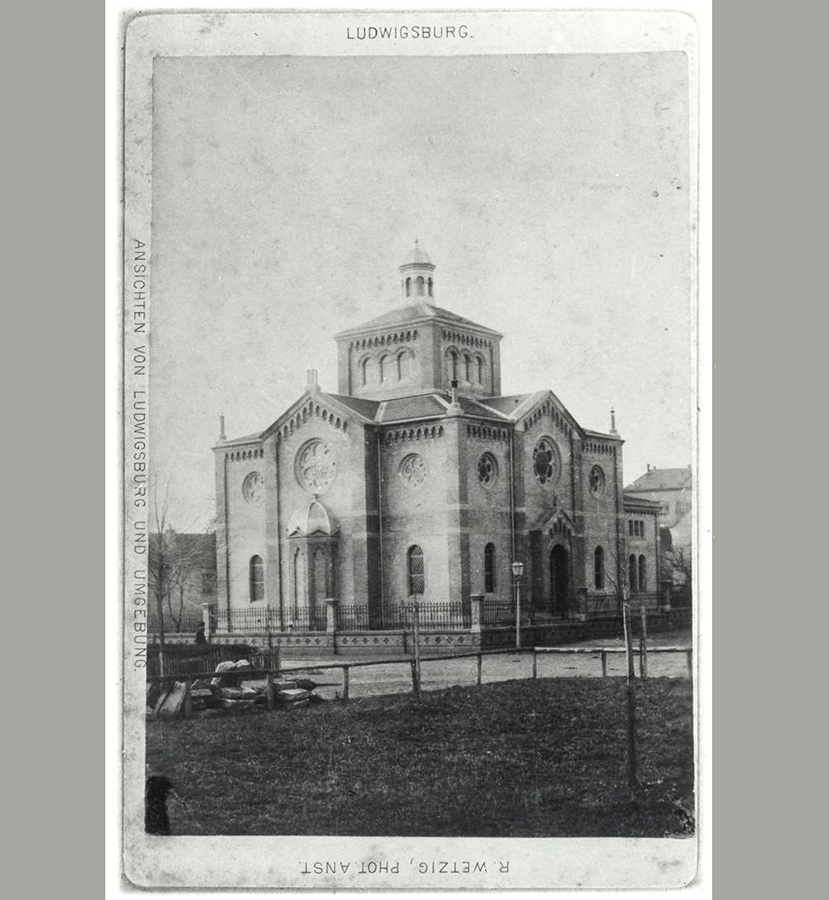

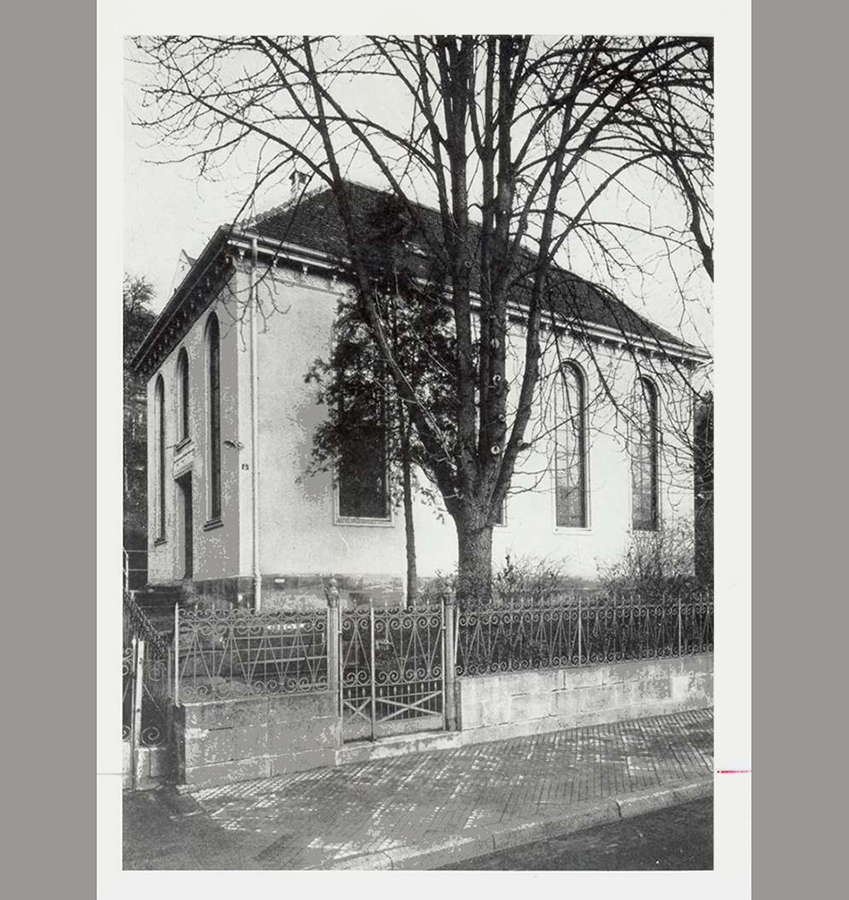

Einen Höhepunkt erreichten die nationalsozialistischen Judenverfolgungen wenige Tage später in der sogenannten Reichskristallnacht. Als Antwort auf das Attentat des polnischen Juden Grynspan auf den Legationsrat vom Rath bei der deutschen Botschaft in Paris ordnete Reichspropagandaminister Goebbels „spontane Kundgebungen" gegen die deutschen Juden an. Allenthalben gingen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 die Synagogen in Flammen auf, so auch in Stuttgart, Bad Cannstatt, Heilbronn, Ulm, Buchau, Laupheim, Schwäbisch Hall usw. Jüdische Geschäfte, z.T. auch Privatwohnungen wurden in Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall und in anderen Orten zerstört oder demoliert. Zahlreiche Juden wurden verhaftet, etliche von ihnen schwer misshandelt. Nach einem Bericht des Sicherheitsdienstes Reichsführer SS sind allein in Württemberg 18 Synagogen niedergebrannt und 12 demoliert worden. Insgesamt wurden 878 Juden verhaftet und in die Konzentrationslager Welzheim und Dachau eingeliefert, wo sie zum Teil monatelang festgehalten wurden. Die Zahl der württembergischen Juden, die im Zusammenhang mit der Kristallnacht umgekommen sind, gibt dieser Bericht mit 13 an.

Außerdem registriert er zwei Selbstmordversuche. Von einem „spontanen Volkszorn" gegen die Juden kann nirgendwo gesprochen werden. Die Ausschreitungen waren von der Partei organisiert und durchgeführt worden. Wie aus den Synagogenbrandprozessen, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattfanden, hervorgeht, wurden in der Regel den verantwortlichen SA- und SS-Führern telefonisch die entsprechenden Befehle erteilt. Und diese sorgten mit ihren rasch zusammengerufenen Mannschaften dafür, dass die Aktionen gründlich durchgeführt wurden. Doch soll nicht verschwiegen werden, dass es auch einige Parteifunktionäre gab, die diese Befehle nur sehr widerstrebend befolgten oder sich überhaupt weigerten mitzumachen. Von dem Esslinger Kreisleiter ist der Ausspruch bekannt: „So etwas Narrets machen wir [in Esslingen] nicht!" Dass die Synagoge dann doch demoliert wurde, war nicht seine Schuld. Die Mehrheit der Bevölkerung stand den „spontanen Kundgebungen" passiv, ja ablehnend gegenüber. In den Landgemeinden mussten die Brandstiftungen meist durch auswärtige SA-Leute besorgt werden.

In Oberdorf weigerte sich der SA-Führer des Dorfes, die Synagoge anzuzünden. Mag sein, dass er ein Übergreifen des Brandes auf die Nachbargebäude befürchtete. Als dann in der folgenden Nacht SA-Leute wohl aus Schwäbisch Gmünd die Synagoge ansteckten, löschten Oberdorfer Bauern und Juden gemeinsam den Brand.

Die Zerstörung von Gotteshäusern und ihrer Einrichtung, die mutwillige Vernichtung von Kultgegenständen hat dem nationalsozialistischen Regime wenig Ruhm eingetragen. Sogar die NS-Führung sah ein, dass sie zu weit gegangen war. Goebbels musste noch am 10. November das Ende der Demonstrationen befehlen. Um das Gesicht nicht gänzlich zu verlieren, um andererseits aber das Maß des Vandalismus voll zu machen, wurde den deutschen Juden der Betrag von 1 Milliarde Reichsmark als Sühneleistung auferlegt. Die jüdischen Kultusgemeinden hatten auf eigene Kosten die Trümmer ihrer Synagogen beseitigen zu lassen. Die jüdischen Inhaber von demolierten Geschäften mussten diese selbst wieder instand setzen. Alle diese Maßnahmen wurden durch Gesetze und Verordnungen legalisiert. Gesetze dienten der Durchsetzung schimpflichen Unrechts. Juden durften keine Kinos oder Theater mehr besuchen. Die Führerscheine wurden ihnen entzogen. Alle noch bestehenden jüdischen Geschäfte, Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen wurden enteignet - „arisiert" oder „entjudet", wie es in der Sprache des Nationalsozialismus hieß - oder aufgelöst. Die Warenlager jüdischer Firmen mussten zu Schleuderpreisen veräußert werden. Gegen Juden, die sich der Schließung ihrer Geschäfte widersetzten oder die nicht rasch genug die ihnen auferlegten Zwangsmaßnahmen befolgten, wurde rücksichtslos eingeschritten.

Juden konnten sich künftig ihren Lebensunterhalt nur noch als Hilfsarbeiter verdienen. Sie mussten aber in geschlossenen Gruppen abgesondert von der übrigen Belegschaft oder in eigens für sie eingerichteten Arbeitsräumen beschäftigt werden. Viele ältere Leute, die über keine größeren Sparguthaben verfügten, gerieten in Not. Die öffentliche Fürsorge stellte ihre Leistungen für Nichtarier entweder ganz ein oder beschränkte sie auf ein Minimum. Die jüdischen Stellen sahen sich kaum mehr zu lösenden Problemen gegenüber. Die entsagungsvolle Arbeit der Männer und Frauen, die die israelitischen Gemeinden und zentralen Organisationen leiteten und die später häufig ihren treuen Dienst mit dem Tod in der Deportation besiegelten, sowie das vorbildliche soziale Verantwortungsbewusstsein vieler wohlhabenderen jüdischen Bürger trugen entscheidend dazu bei, ein Massenelend zu verhindern.

Von der Diskreminierung zum Holocaust

Seit November 1938 war jüdischen Kindern der Besuch deutscher Schulen untersagt. Eigene jüdische Schulen gab es nur in Stuttgart, Ulm, Heilbronn sowie in mehreren Orten, in denen noch größere Judengemeinden bestanden. Viele jüdische Kinder waren auf den von der Partei nur widerstrebend erlaubten Privatunterricht angewiesen, den Eltern oder Bekannte erteilten. Jüdische Studierende waren seit 1933 Schritt für Schritt von den Hochschulen des Landes verdrängt worden. Bereits 1933 hatte man ihre Zahl auf 1,5 Prozent der Studierenden beschränkt, dann hatte man ihnen das Recht genommen, an staatlichen Prüfungen teilzunehmen, und schließlich versagte man ihnen auch die Doktorpromotion. Auf den höheren Schulen war die Behandlung unterschiedlich. Sie war in Privatschulen im Allgemeinen besser als in staatlichen. 1937/38 mussten auch die letzten Juden die Oberschulen verlassen. Seit der Kristallnacht durften Juden öffentliche Bibliotheken nicht mehr benutzen. Im Krieg verbot man ihnen sogar den Bezug von Zeitungen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1939 mussten die Juden den Zusatznamen „Israel" bzw. „Sara" annehmen, soweit sie keinen eindeutig jüdisch klingenden Vornamen besaßen. In Ausnahmefällen wurde erlaubt, dass der deutsche Vorname in einen charakteristisch jüdischen geändert werden konnte.

Die Auswanderung der Juden, die bereits seit 1933 sehr hoch gewesen war, wuchs zur Massenflucht an. Anfang 1939 verließen im Monat etwa 200 württembergische Juden die Heimat, um im Ausland, größtenteils unter ungünstigen Bedingungen, eine neue Existenz zu begründen. Vielen älteren oder wenig bemittelten jüdischen Bürgern aber war auch dieser Weg versperrt bzw. übermäßig erschwert, da einige der wichtigsten Aufnahmeländer nicht einmal zugunsten der Verfolgten ihre Einwanderungsbeschränkungen lockerten. Doch haben jüdische und christliche Hilfsorganisationen im In- und Ausland durch Auswandererberatung und die Bereitstellung erheblicher Geldmittel viel Not gelindert und manchem Juden die Ausreise ermöglicht.

Eine jüdische Gemeinde nach der anderen musste nach dem Wegzug der Mehrzahl ihrer Mitglieder aufgehoben werden. Seit Herbst 1939 bestand nur noch die Großgemeinde Stuttgart, der alle in Württemberg zurückgebliebenen Juden angehörten. An die Stelle des Oberrats trat die Jüdische Kultusvereinigung Württemberg e.V. In Hohenzollern blieben die beiden Gemeinden Haigerloch und Hechingen bis zu den großen Deportationen in den Jahren 1941 und 1942 bestehen. Im September 1939 wurde von Hitler der Krieg entfesselt. Trotz des Verbots von Einzelaktionen gegen die Juden aus diesem Anlass - die Kriegsschuld schob die nationalsozialistische Propaganda dem internationalen Judentum zu - galten ihnen wieder die ersten Maßnahmen: Juden durften sich nur von morgens 6 bis abends 8 bzw. 9 Uhr auf der Straße aufhalten. Ihre Luftschutzkeller hatten sie sich selbst zu bauen. Alle Radioapparate, die im Besitz von Juden waren, wurden entschädigungslos beschlagnahmt und von der Geheimen Staatspolizei zum Teil den Reservelazaretten zur Verfügung gestellt. Haussuchungen nach Hamsterwaren folgten. Schokolade oder Bohnenkaffee, der sich im Besitz von Juden vorfand, wurde der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt übergeben. Die Abgabe von Genussmitteln oder Kosmetika an Nichtarier wurde bald darauf verboten. Früh ging man auch dazu über, besondere jüdische Lebensmittelkarten auszugeben.

Bereits 1939 hatte man in Württemberg angefangen, Juden mit Zwang umzuquartieren. Im Jahr 1940 setzte man dies in verstärktem Maß fort. Es wurde als unerträglich bezeichnet, dass Nichtjuden mit Juden unter einem Dach wohnten. Ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse wurden Juden bestimmte Häuser oder Wohnblocks zugewiesen. Die bisherigen Behausungen mussten in kürzester Frist und häufig unter Zurücklassung eines Teils des Mobiliars geräumt werden. Da die Partei der Ansicht war, dass es deutschen Volksgenossen nicht länger zugemutet werden könne, mit Juden im gleichen Geschäft zu kaufen, wurden, wo es sich einigermaßen vertreten ließ, Juden bestimmte Geschäfte vorgeschrieben, in denen sie zu festgesetzten Zeiten ihre Einkäufe tätigen konnten.

Seit Ende 1940 wurde damit begonnen, Städte und Dörfer „judenfrei" zu machen und die Juden auf wenige Orte im Land zu konzentrieren: Die jüdischen Gemeinden Buchau, Laupheim, Oberdorf, Haigerloch usw. erhielten durch zwangseingewiesene Juden aus Stuttgart, Heilbronn und anderen Städten erheblichen Zuwachs. 1941/42 wurden in Tigerfeld Kr. Münsingen, Eschenau, Weißenstein, Herrlingen und Dellmensingen sogenannte Jüdische Altersheime eingerichtet, in die aus allen Teilen des Landes vorwiegend ältere Juden eingewiesen wurden.

Seit September 1941 mussten die Juden den gelben Davidstern tragen, der sie schon rein äußerlich als Angehörige des verfemten Volkes auswies und jeder Demütigung in der Öffentlichkeit preisgab. Das Verlassen des Wohnorts wurde sehr erschwert, bald so gut wie unmöglich gemacht. Öffentliche Verkehrsmittel durften Juden nur noch mit besonderen Erlaubnisscheinen benutzen. 1942 wurde ihnen das Betreten von Wartesälen, die Benutzung öffentlicher Fernsprechzellen und vieles andere untersagt. Ihre Woll- und Pelzsachen hatten sie im Januar 1942 entschädigungslos an die Wehrmacht abzugeben. Schließlich durften sie auch keine elektrischen Haus- und Küchengeräte, keine Fahrräder und keine Schreibmaschinen mehr besitzen, ebenso durften sie keine Hunde, Katzen oder Kanarienvögel mehr halten. Es wurde ihnen verboten, im Verkehr mit Behörden akademische oder berufliche Titel zu führen.

Bis zum Jahr 1941 wollte das nationalsozialistische Regime das sogenannte Judenproblem durch Auswanderung lösen. Mehr als zwei Dritteln aller württembergischen Juden gelang es, bis zu diesem Zeitpunkt Deutschland zu verlassen. In den ersten Kriegsjahren erwog die nationalsozialistische Führung den sogenannten Madagaskar-Plan: die Juden im deutschen Machtbereich sollten nach Madagaskar gebracht und dort angesiedelt werden. Dieser Plan scheiterte aber an den realen Möglichkeiten. Nach Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion drang Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, mit seiner Forderung nach einer Endlösung der Judenfrage durch: Die Juden sollten nach dem Osten deportiert, zu schwerster Zwangsarbeit herangezogen und so allmählich ausgerottet werden. Bald wurde dieser schreckliche Plan durch Vernichtungslager wie Auschwitz und Treblinka „vereinfacht".

Seitdem am 22. Oktober 1940 rund 6.500 Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland in einer sogenannten wilden Aktion nach Südfrankreich abgeschoben worden waren, mussten auch die württembergischen Juden mit einer Zwangsverschleppung außer Landes rechnen. Nachdem in Berlin die Entscheidung gefallen war, das Reichsgebiet möglichst rasch judenfrei zu machen, ordnete die Staatspolizeileitstelle Stuttgart im November 1941 die Deportation von 1.000 Juden an. Es gehörte zu dem teuflischen System der Gestapo, dass sie der Jüdischen Kultusvereinigung Württemberg die Vorbereitung und Zusammenstellung des Transports übertrug. Die Kultusvereinigung hatte die Teilnehmer des Transports zu benachrichtigen und einzuberufen, einen Großteil der finanziellen, organisatorischen und technischen Anforderungen zu bewältigen. Die Juden, die zur Deportation eingeteilt waren, erhielten genaue Anweisungen, was sie an Kleidung, Verpflegung und Gebrauchsgegenständen mitnehmen durften. Um ihnen nicht die Illusion zu rauben, dass sie im Osten angesiedelt würden, erlaubte ihnen die Gestapo die Mitnahme von Beilen, Spaten und sonstigem Handwerkszeug. Sogar Fensterglas, einige Ofen und Nähmaschinen durften mitgeführt werden. Streng wurde darauf gesehen, dass die Juden vor der Deportation die sehr detaillierten Vermögenserklärungen ausfüllten, damit die Beschlagnahme ihres Vermögens zugunsten des Reichs erleichtert wurde. Sparbücher und Wertpapiere jeder Art sowie Schmuck mussten zurückgelassen werden. Die Transportteilnehmer wurden meist unter Polizeiaufsicht nach Stuttgart gebracht und bis zum Abgang des Deportationszuges auf dem Killesberg in einem Sammellager untergebracht. Am 1. Dezember 1941 verließ der erste Transport Stuttgart in Richtung Riga. Von den rund 1.000 Deportierten haben etwa 30 das Kriegsende erlebt. Im April 1942 folgte ein zweiter Transport nach Izbica bei Lublin in Polen. Auch er war unter der Aufsicht der Gestapo durch die Kultusvereinigung organisiert. Handwerkszeug und Wohnungseinrichtungsgegenstände befanden sich diesmal nicht mehr unter dem Reisegepäck. Wie beim ersten Transport wurden die Juden nach dem überschreiten der Reichsgrenze der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt, ihr gesamtes Vermögen eingezogen. Kein einziger der 350 Verschleppten dieses Transports hat die Heimat wiedergesehen.

Einer der größten Transporte wurde im August 1942 nach Theresienstadt in der Tschechoslowakei zusammengestellt. Theresienstadt galt als Vorzugslager: Von der Gestapo wurde es in bitterer Ironie als das jüdische Altersheim des Reichs bezeichnet, und man hatte alten Leuten nahegelegt, sich durch einen sogenannten Heimeinkaufsvertrag dort einen Platz auf Lebenszeit zu sichern. Viele schlossen solche Verträge ab in der Hoffnung, dadurch wenigstens einen Teil ihres Vermögens sinnvoll anlegen und vor dem direkten Zugriff der Gestapo retten zu können. Bei ihrem Eintreffen in Theresienstadt sahen sie, dass sie schändlich betrogen worden waren. In der kleinen Stadt, die von der tschechischen Bevölkerung geräumt worden war, brachte man zeitweise 80.000 Juden unter. Die sanitären Verhältnisse waren verheerend. Schmutz, Raumnot und Nahrungsmangel charakterisierten das Lager, dem man im Unterschied zu anderen Konzentrationslagern eine gewisse Selbstverwaltung zugestanden hatte. Die alten Menschen, die sich nicht mehr selber helfen konnten, starben zu Hunderten und Tausenden oder verkamen im Schmutz. Andere, vor allem jüngere Leute, unter ihnen hochdekorierte Frontsoldaten und Schwerbeschädigte des Ersten Weltkriegs, die die ersten Monate oder das erste Jahr in Theresienstadt überlebt hatten, wurden plötzlich zu neuen Transporten zusammengestellt und weiter nach dem Osten gebracht; sie endeten meist in den Vernichtungslagern Auschwitz und Maly Trostinec. So ist auch die Zahl derer, die Theresienstadt überlebten, klein. Befreit wurden in der Regel nur diejenigen Juden, die erst 1944 oder 1945 dorthin deportiert worden waren.

Ziehen wir das erschütternde Fazit der 12 Deportationen, die von Dezember 1941 bis Februar 1945 von Stuttgart abgingen: Insgesamt wurden etwa 2.500 jüdische Bürger zwangsverschleppt, zurückgekehrt sind nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches nur rund 180. Hunger, Krankheit, die Exekutionskommandos der SS und die Gaskammern der Vernichtungslager hatten eine schreckliche Ernte gehalten. 260 jüdische Bürger hatten schon vor der Deportation ihrem Leben durch Selbstmord ein Ende gemacht. Nur etwa 200, meist in sogenannten Mischehen lebenden Juden ist das Schicksal der Zwangsverschleppung erspart geblieben. Die württembergischen Judengemeinden waren 1945 restlos vernichtet. Von den 500.000 Juden, die 1933 in Deutschland lebten, sind schätzungsweise 120.000 bis 150.000 dem Rassenwahn zum Opfer gefallen. Die Zahl der in den verschiedensten Ländern Europas hingemordeten Juden geht in die Millionen.

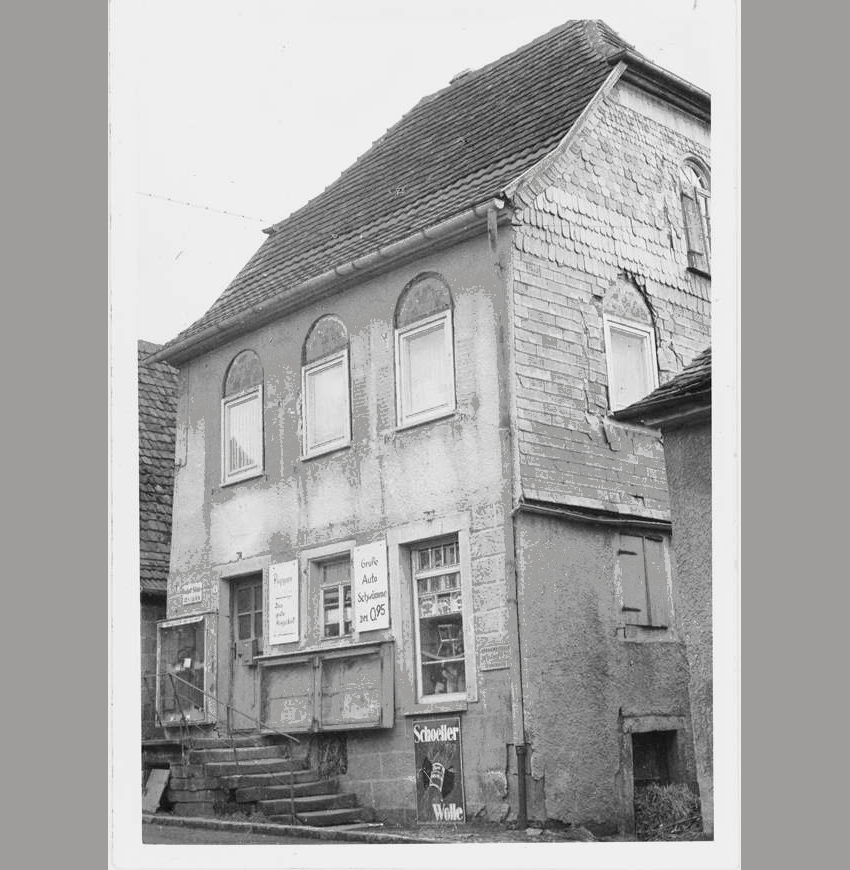

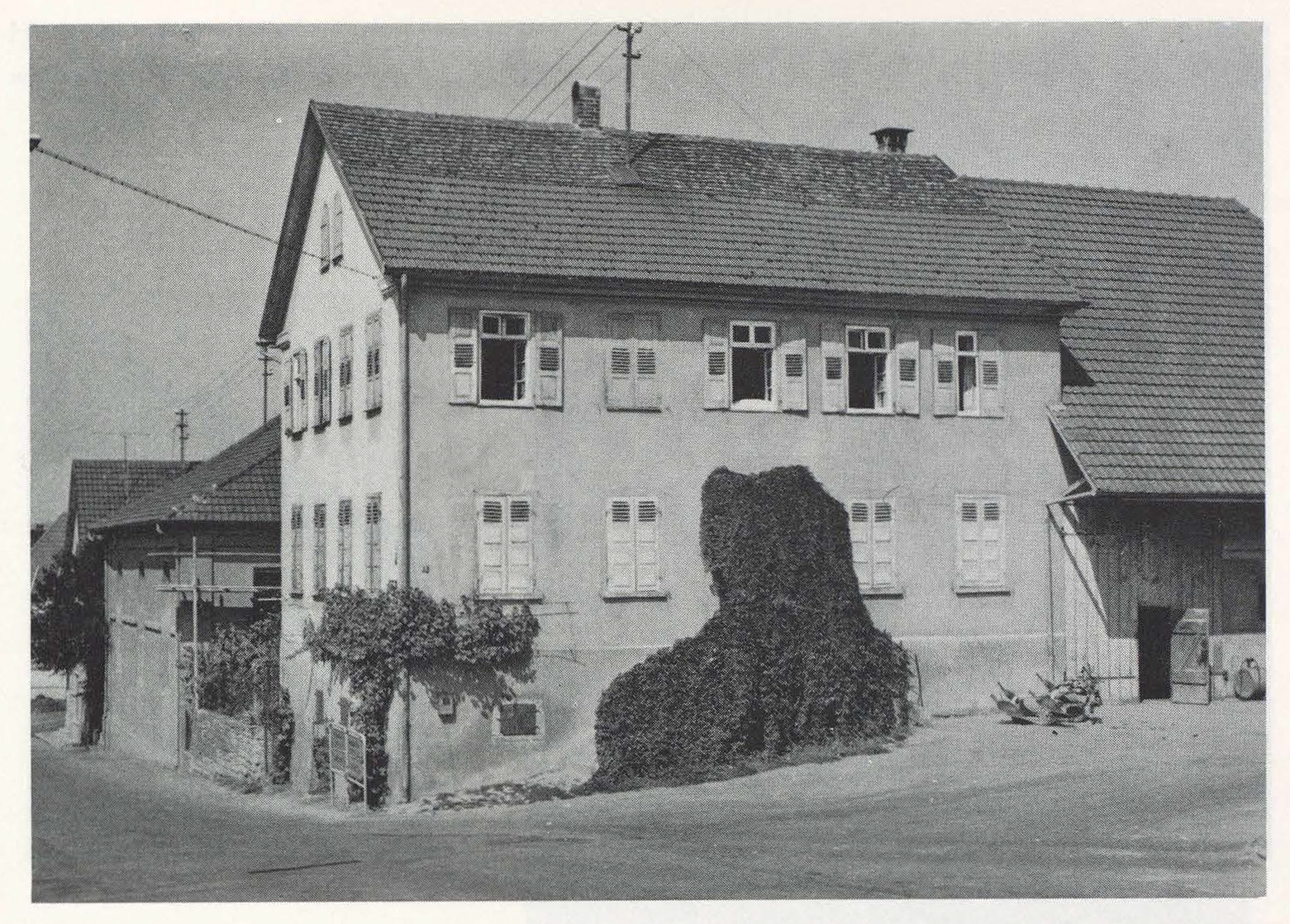

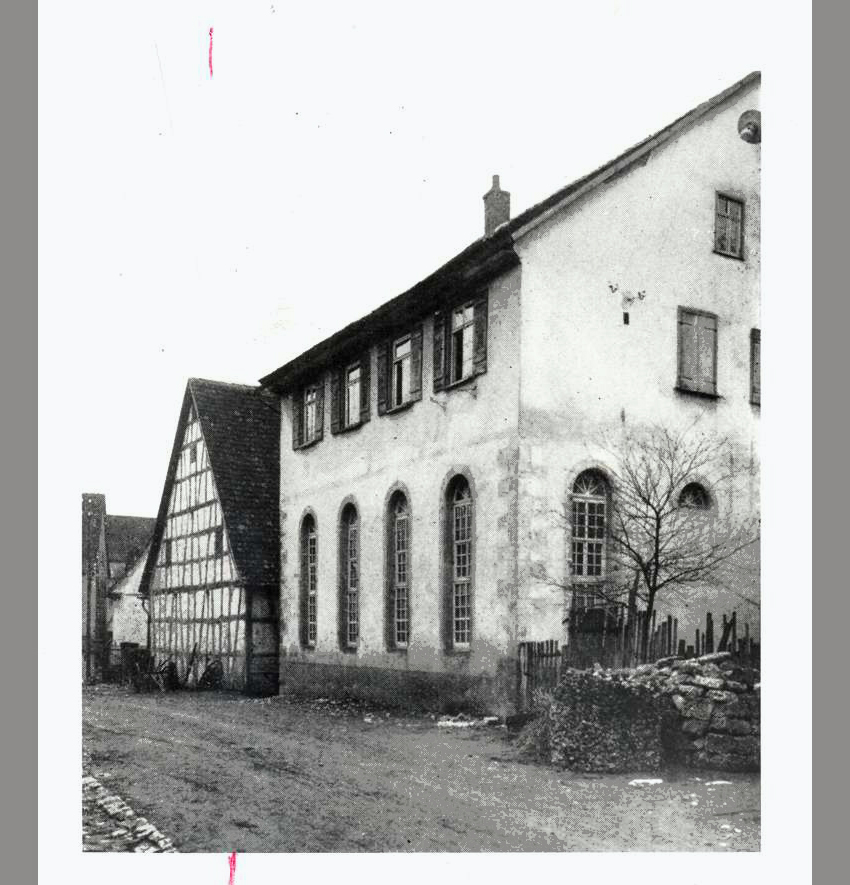

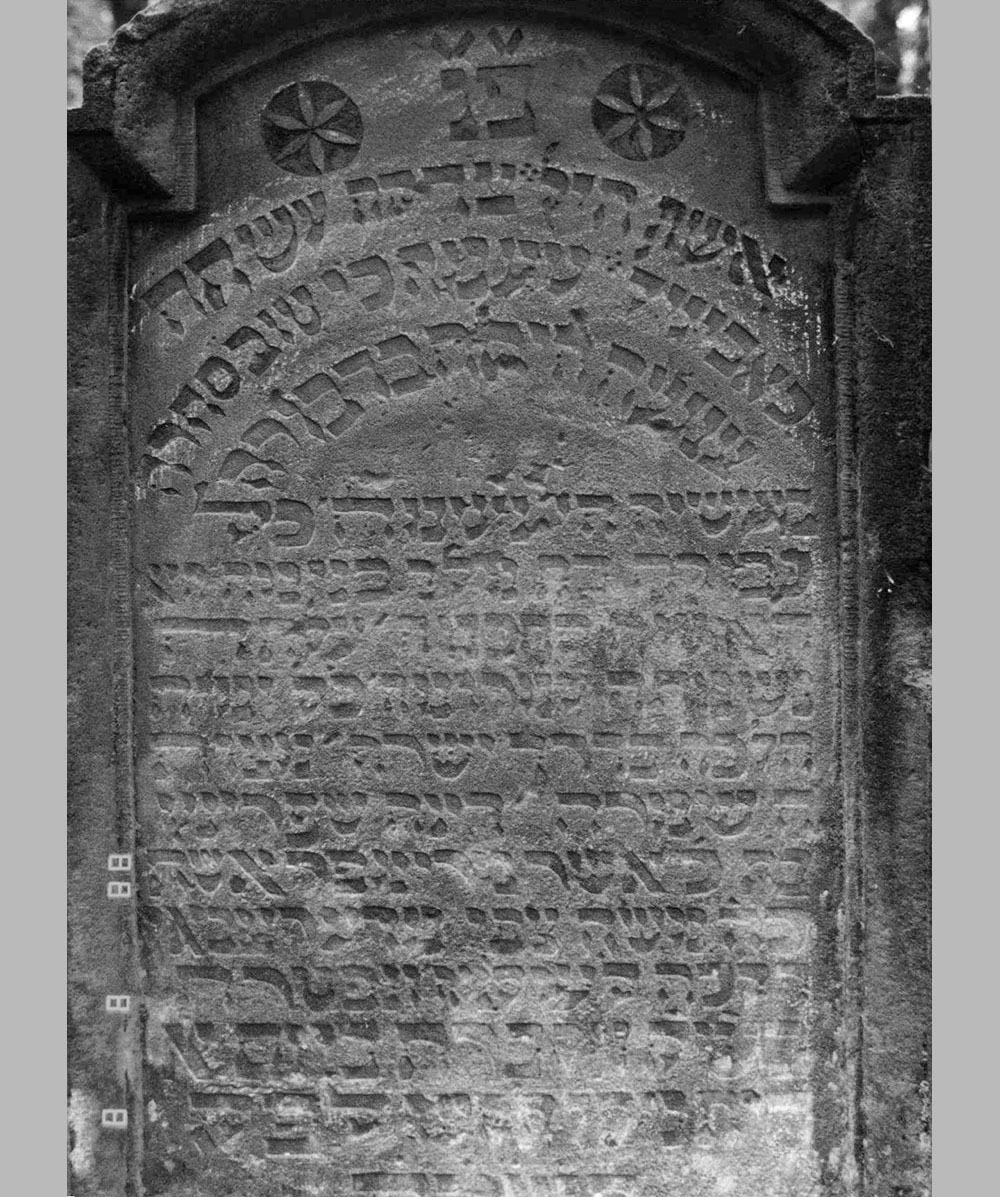

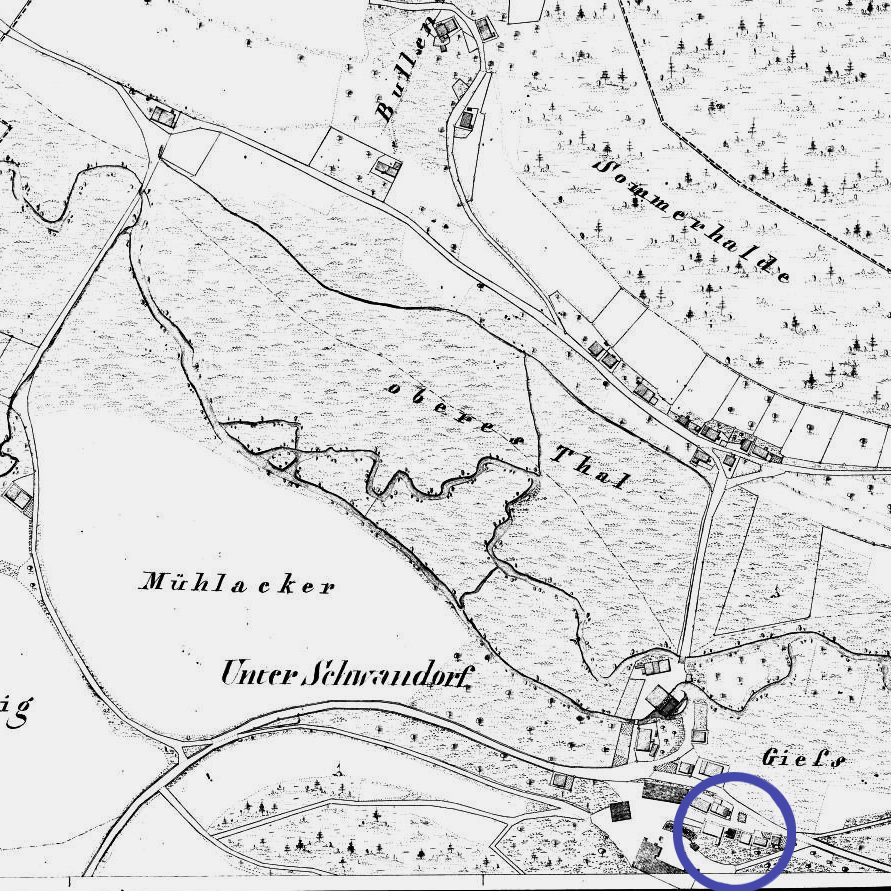

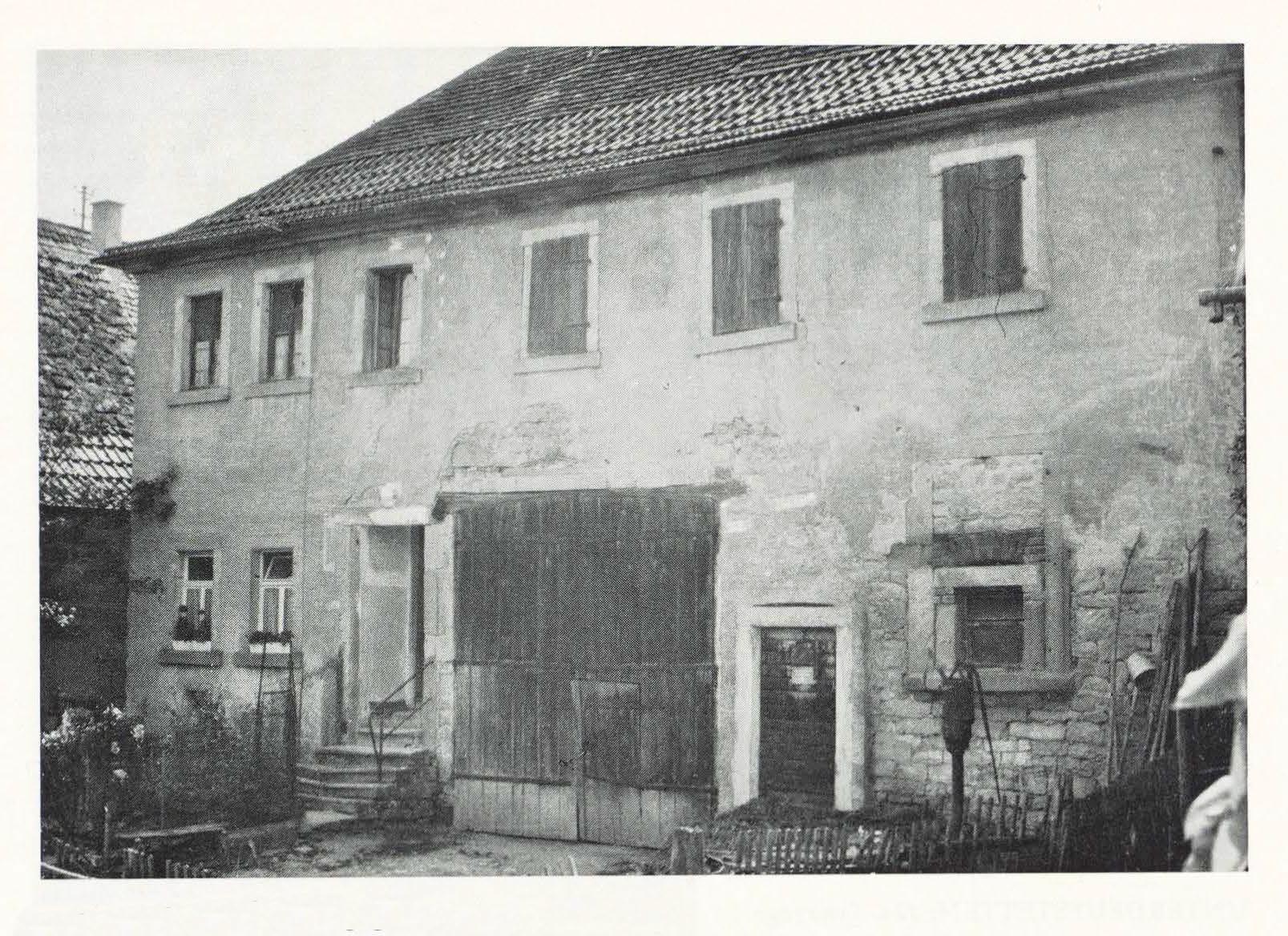

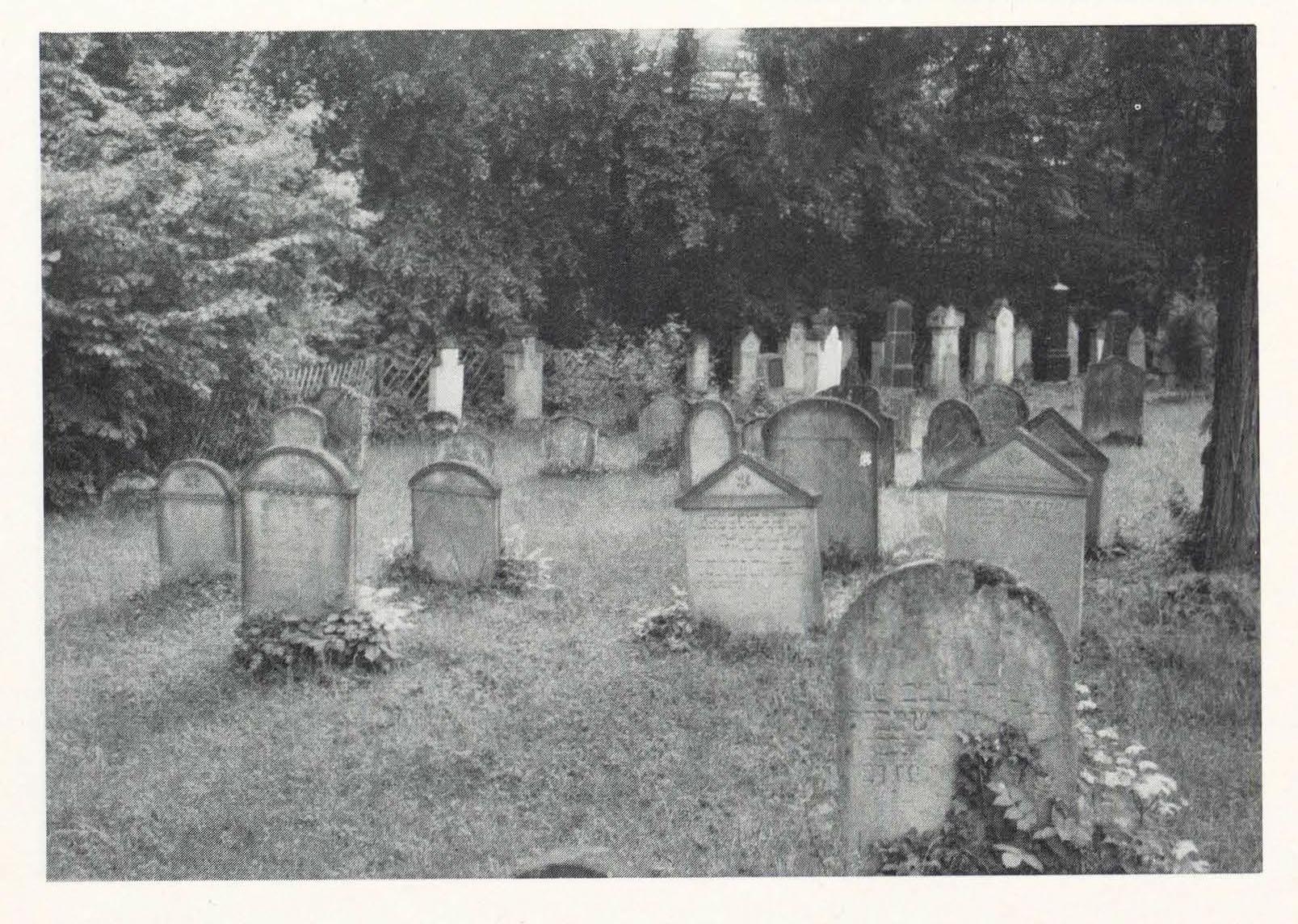

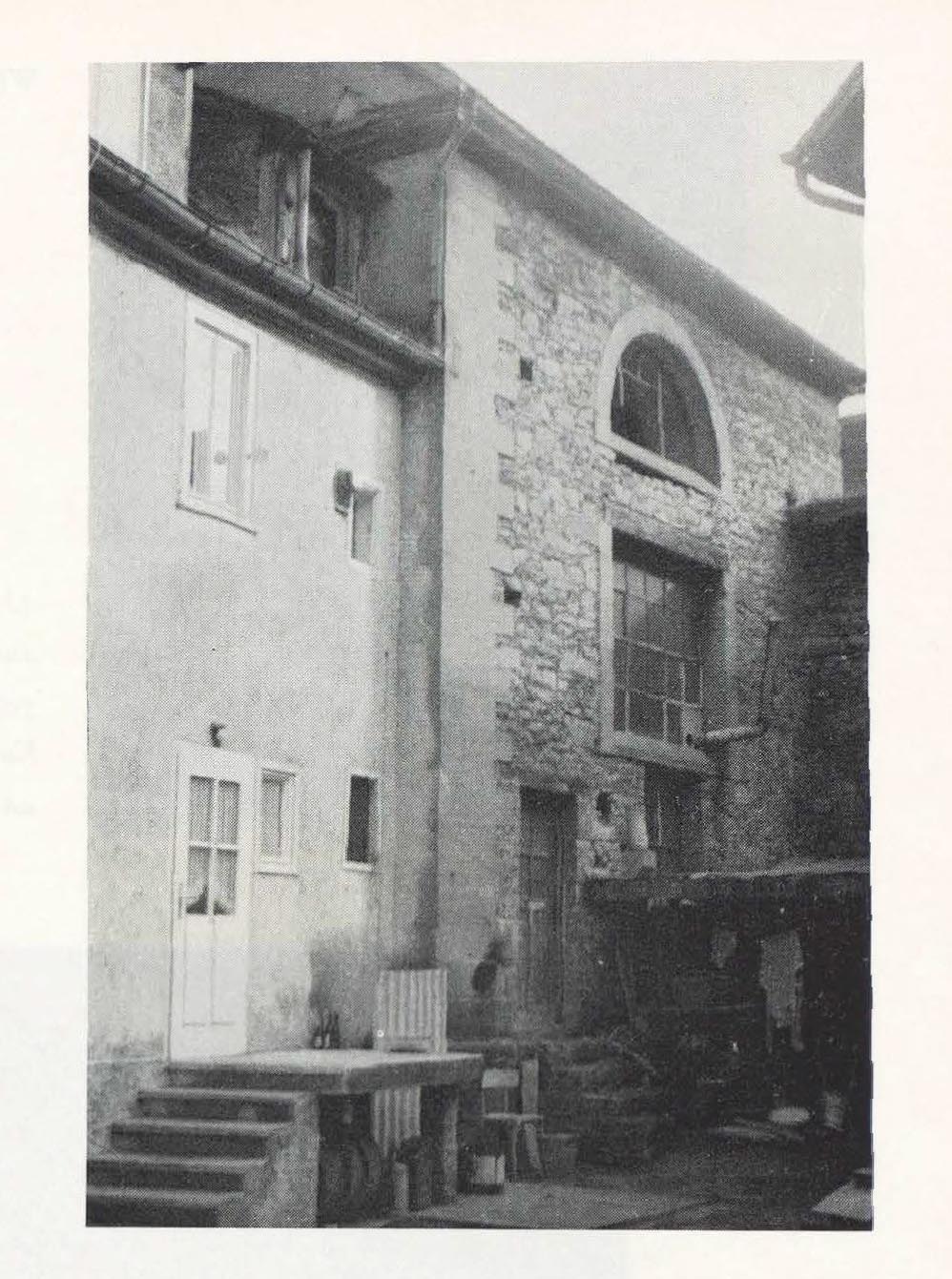

Von den alten jüdischen Gemeinden unseres Landes künden heute zumeist nur noch zweckentfremdete Gotteshäuser und verlassene Friedhöfe.

Zitierhinweis: Sauer, Paul, Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und Hohenzollern, Stuttgart 1966, Beitrag zu Rexingen, veröffentlicht in: Jüdisches Leben im Südwesten, URL: […], Stand: 20.11.2022

Teilen

leobw

leobw