Dieser Beitrag stammt aus der Studie von Franz Hundsnurscher und Gerhard Taddey, Die jüdischen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschichte, Schicksale, hg. von der Archivdirektion Stuttgart (Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg 19), Stuttgart 1968.

Die Studie wird hier in der Originalfassung als Volltext zugänglich gemacht und separat bebildert. Inhalte und Sprachgebrauch entsprechen dem Stand von 1968. Weitere Informationen zur Entstehung und Einordnung der Studie finden Sie hier.

Die Texte zu den einzelnen Gemeinden können Sie über das Dropdown-Menü in der Themennavigation rechts direkt ansteuern. Klicken Sie auf den Pfeil neben „Baden“, „Hohenzollern“ oder „Württemberg“, dann öffnet sich eine alphabetische Liste der Gemeinden. Falls Sie LEO-BW über ein mobiles Gerät nutzen, finden Sie die Themennavigation ganz unten.

Die Juden im Raum Baden

Vor der Gründung des Großherzogtums

Im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts gewann Baden die territoriale Ausdehnung, in der es im Wesentlichen bis 1945 bestand. Vielgestaltig wie die Geschichte der in ihm aufgegangenen Territorien ist die Geschichte der Juden im badischen Raum. Kann man für die Frühzeit noch einige für das ganze Land geltende Gesamterscheinungen zusammenfassen, so zeigt sich doch bald, dass mit der Ausbildung der modernen Flächenstaaten auch das Verhältnis der Juden zu Land und Herrschaft vielfach voneinander abweichend geregelt wird.

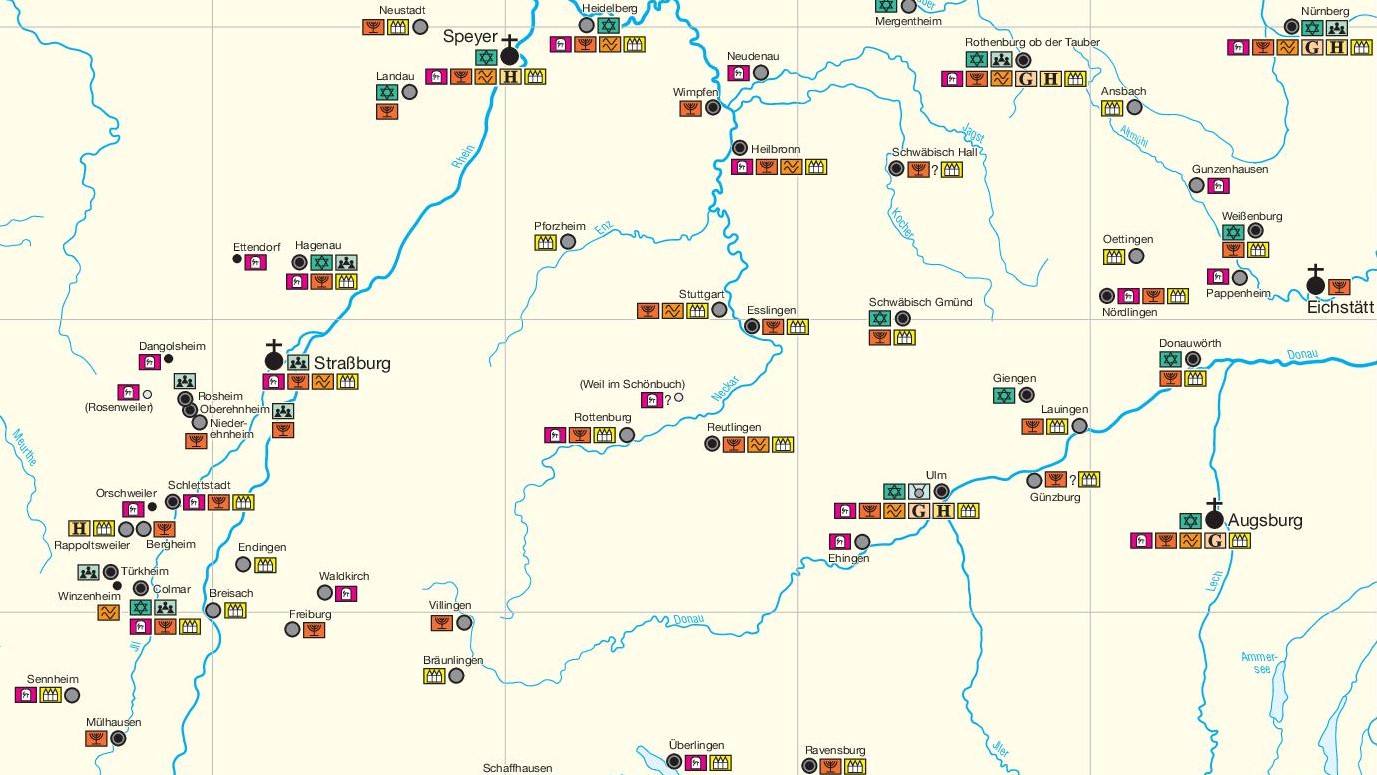

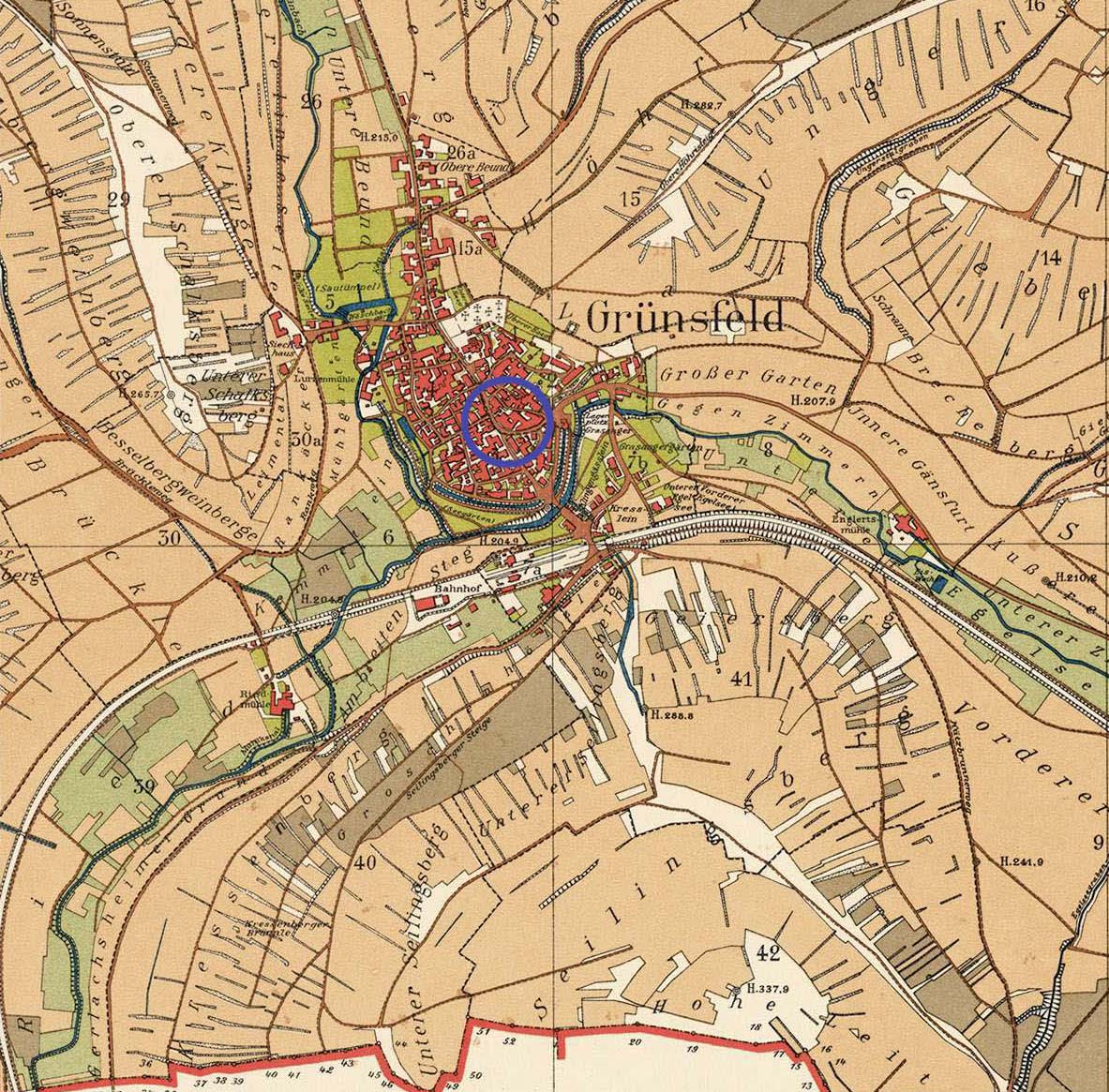

Die ältesten urkundlichen Belege für die Anwesenheit von Juden im Gebiet des ehemaligen Landes Baden stammen aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts. Damals wohnten sie in Grünsfeld (1218), Wertheim (1222), Überlingen (1226), Freiburg i. Br. (etwa 1230), Lauda (1235), Tauberbischofsheim (1235) und Konstanz (1241).

Verfolgung im Mittelalter

Das hohe und späte Mittelalter war für die Juden eine Zeit der Verfolgung und des Leides. Die Memorbücher (Gedenkbücher) mancher jüdischen Gemeinde bestätigen und verdeutlichen die Grausamkeiten, denen sie an vielen Orten ausgesetzt waren, sei es aus religiöser Verblendung, aus Aberglauben oder aus Habgier. 1235 wurden in Lauda und Tauberbischofsheim acht Juden nach grausamen Folterungen hingerichtet, weil sie angeblich einen Christen ermordet hatten, um sein Blut zu rituellen Zwecken zu benützen. Diese Ritualmordlegende war bis in die jüngste Vergangenheit immer wieder Anlass zu Ausschreitungen gegen die Juden, so in Pforzheim (1367), in Überlingen (1431), in Endingen (1462) und in Waldkirch (1504). 1727 wurde eine solche Beschuldigung in Mannheim durch eine gerichtliche Untersuchung widerlegt.

In einer fränkischen Ortschaft wurde 1298 einem Juden vorgeworfen, er habe eine geweihte Hostie geschändet. Diese Beschuldigung veranlasste den verarmten Ritter Rindfleisch über die Juden jener Gegend herzufallen. In Mosbach, Weinheim, Wertheim und anderen Orten suchten seine Horden ihre Opfer. Die Blutkapelle in Lauda erinnert an diese Verfolgung. Der gleiche Vorwurf der Hostienschändung führte 1301 zu einem Pogrom in Renchen, 1312, 1320 und 1333 zu Ausschreitungen gegen die Juden in Konstanz.

Einer ähnlichen Verfolgung fielen die Juden in Buchen, Bretten, Krautheim, Külsheim und weiteren Orten zwischen 1336 und 1338 zum Opfer. Zwei Edelleute, nach einem um den Arm gebundenen Lederstück die Armleder genannt, fühlten sich berufen, den Tod Christi an seinen „Mördern" zu rächen. Erst die Hinrichtung eines der Armleder bereitete dem Wüten ein Ende.

Die schlimmste Verfolgungswelle brach im Zusammenhang mit der großen Pest der Jahre 1348/49 auch über die Juden hierzulande herein. Man warf ihnen vor, die Brunnen vergiftet zu haben. In fast 40 Orten wurden die jüdischen Gemeinschaften vernichtet, die Besitztümer der ermordeten und vertriebenen Opfer eingezogen.

Zahlreiche Israeliten flohen damals in den Osten Europas, aber trotz aller Heimsuchungen kehrten ihre Glaubensgenossen und Nachkommen an die Stätten ihres Unglücks zurück. Die Wirtschaft bedurfte der durch ihre einheitliche Sprache und verwandtschaftlichen Beziehungen international verbundenen Juden. Nur sie konnten Kapitalien zur Verfügung stellen, was Christen wegen des Zinsverbots der Kirche verboten war.

Das Judenregal

1236 machte Kaiser Friedrich II. alle Juden zu Kammerknechten, die im besonderen Schutz des Reiches standen und dafür bestimmte Abgaben entrichteten. Das Recht der Schutzgewährung an Juden gegen Geldleistungen, das sogenannte Judenregal, wurde im Laufe der Zeit wie andere königliche Rechte verpfändet und ging allmählich in das Eigentum der Pfandinhaber über. Diese waren an der Aufrechterhaltung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Juden interessiert und nahmen sie zum großen Teil bei entsprechenden Voraussetzungen gern in ihren Schutz auf, auch gegen den Willen der betroffenen Ortschaften. Schon 1303 erhielt der Graf von Wertheim für acht Jahre die Einnahmen von den Juden seiner Grafschaft verpfändet. Dem Bischof von Worms wurden 1330 die Abgaben der Juden in Ladenburg übertragen, dem Grafen von Nellenburg die der Konstanzer Juden.

Aber selbst verpfändete Juden hatten noch Steuern für das Reich aufzubringen, so etwa den von Ludwig dem Bayern eingeführten „Güldenen Opferpfennig". Jüdische Kommissare zogen diese Steuern ein. Beiträge zum Konstanzer Konzil oder zu den Hussitenkriegen setzten die Reihe der Abgaben an das Reich fort, die in der Neuzeit auf Landes- und Ortsebene durch Zungen-, Klepper-, Schul-, Pflastergeld und eine Vielzahl anderer Leistungen erweitert wurden. Zu diesen Zahlungen kam später das Geleitgeld für Reisen der Juden außerhalb ihres Wohnsitzes.

In der Goldenen Bulle von 1356 wurde den Kurfürsten das Judenregal zugesprochen. 1373 erlangten es die Grafen von Wertheim, 1382 Markgraf Bernhard von Baden. Die Reichspolizeiordnung von 1548 übertrug das Judenschutzrecht auf alle Reichsstände und ebnete damit vor allem den Reichsrittern den Weg zur Aufnahme von Juden. Diese schlossen sich als Fremdlinge in den Städten eng zusammen. Sie wohnten häufig in eigenen Stadtteilen oder Gassen und bildeten eine Art von Selbstverwaltung aus. So verteilten sie etwa die für die Gesamtheit der Juden einer Stadt oder eines Territoriums festgesetzten Abgaben selbständig auf ihre Gemeindemitglieder. Die Organisation dieser Gemeinden und Gemeinschaften war sehr vielfältig und recht unterschiedlich.

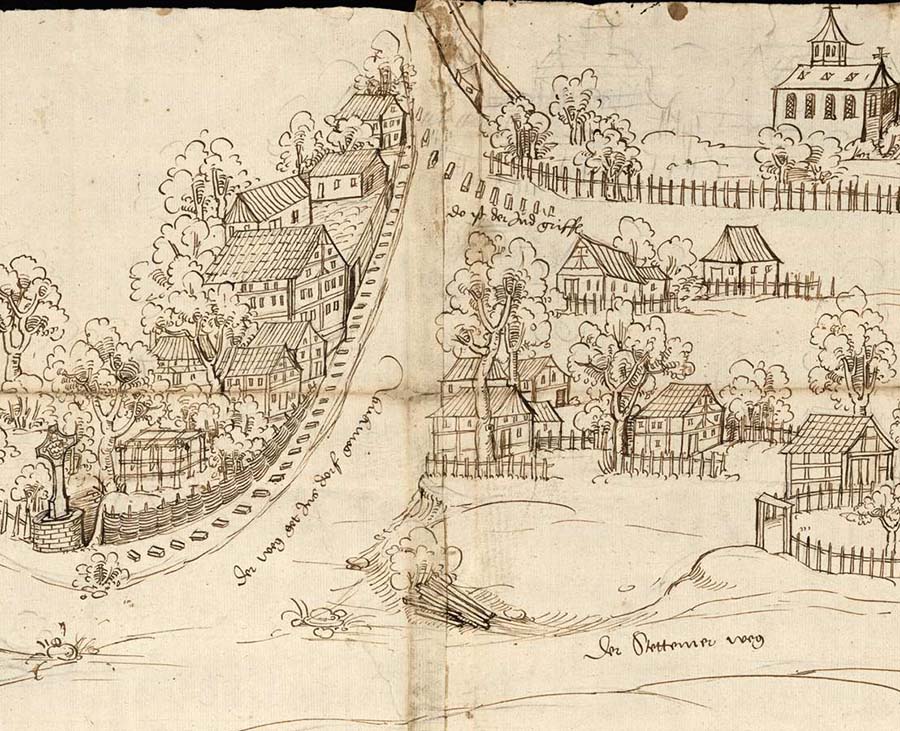

Israelitische Gemeinden in der Kurpfalz

In der Pfalz werden Juden erstmals in Urkunden des 13. Jahrhunderts erwähnt. Unter Kurfürst Ruprecht I. (1353-90) nahm ihre Zahl zu. In neun pfälzischen Orten wurden in den Schreckensjahren der großen Pest 1348/49 die jüdischen Gemeinschaften zum größten Teil vernichtet. Ruprecht I. und sein Vasall Engelhard von Hirschhorn nahmen aus Worms und Speyer geflüchtete Juden in den Schutz ihrer Burgen auf, wo sie vor den fanatisierten Volksmengen einigermaßen sicher waren. Häuser und Höfe der von seinen Untertanen vertriebenen oder getöteten Juden zog der Kurfürst ein. 1366 bestellte Ruprecht einen jüdischen Hochmeister und drei Richter für die pfälzischen Juden. Die Organisation der Judenschaft wurde in den folgenden Jahren weiter ausgebildet. 1381 finden wir 10 jüdische Gemeinden, für die eine gemeinschaftliche Steuer angesetzt wurde.

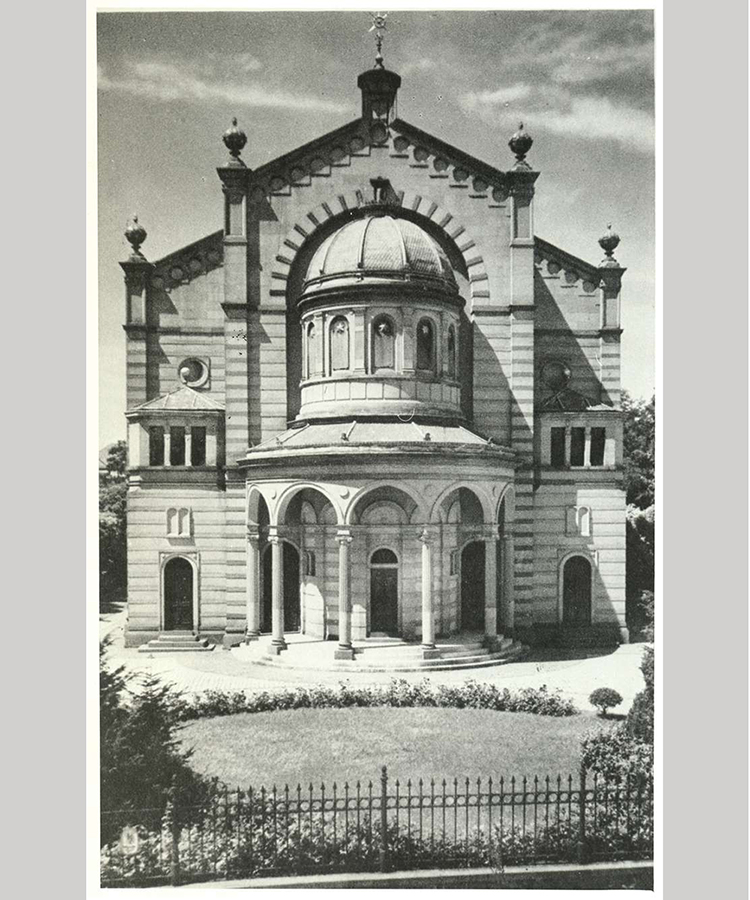

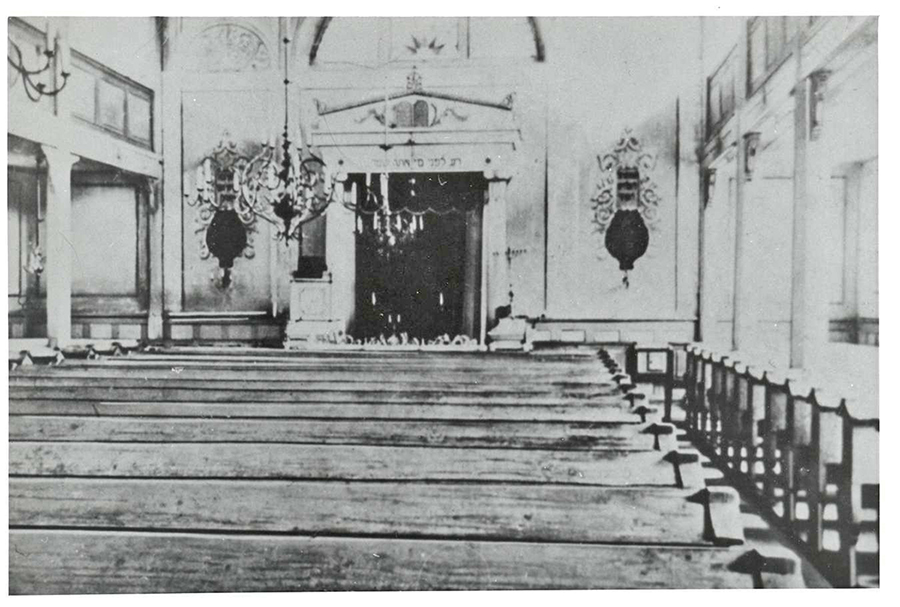

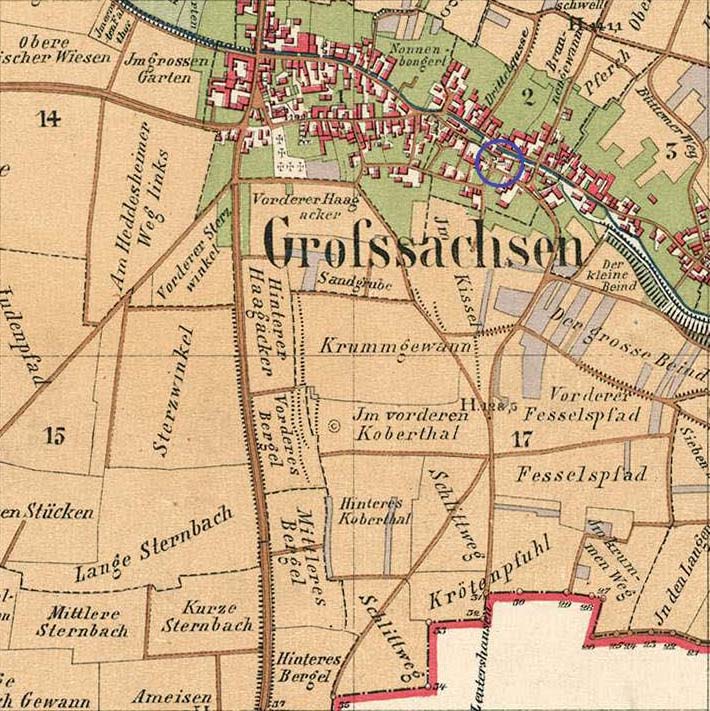

Ruprecht II. (1390-98) zeigte nicht die judenfreundliche Gesinnung seines Oheims. 1391 vertrieb er sämtliche Juden aus der Pfalz und eignete sich ihr Hab und Gut an. Die Heidelberger Besitzungen der Juden wurden der Universität übertragen. Synagogen gab es damals in der Residenz Heidelberg, in Ladenburg und Weinheim. Obwohl die Vertreibung für ewige Zeiten gelten sollte, nahmen die Kurfürsten in den folgenden zwei Jahrhunderten immer wieder vereinzelt Juden in den Schutz auf. Eine Organisation der verstreuten Israeliten bestand nicht mehr. Die Residenz blieb ihnen als Wohnort verschlossen.

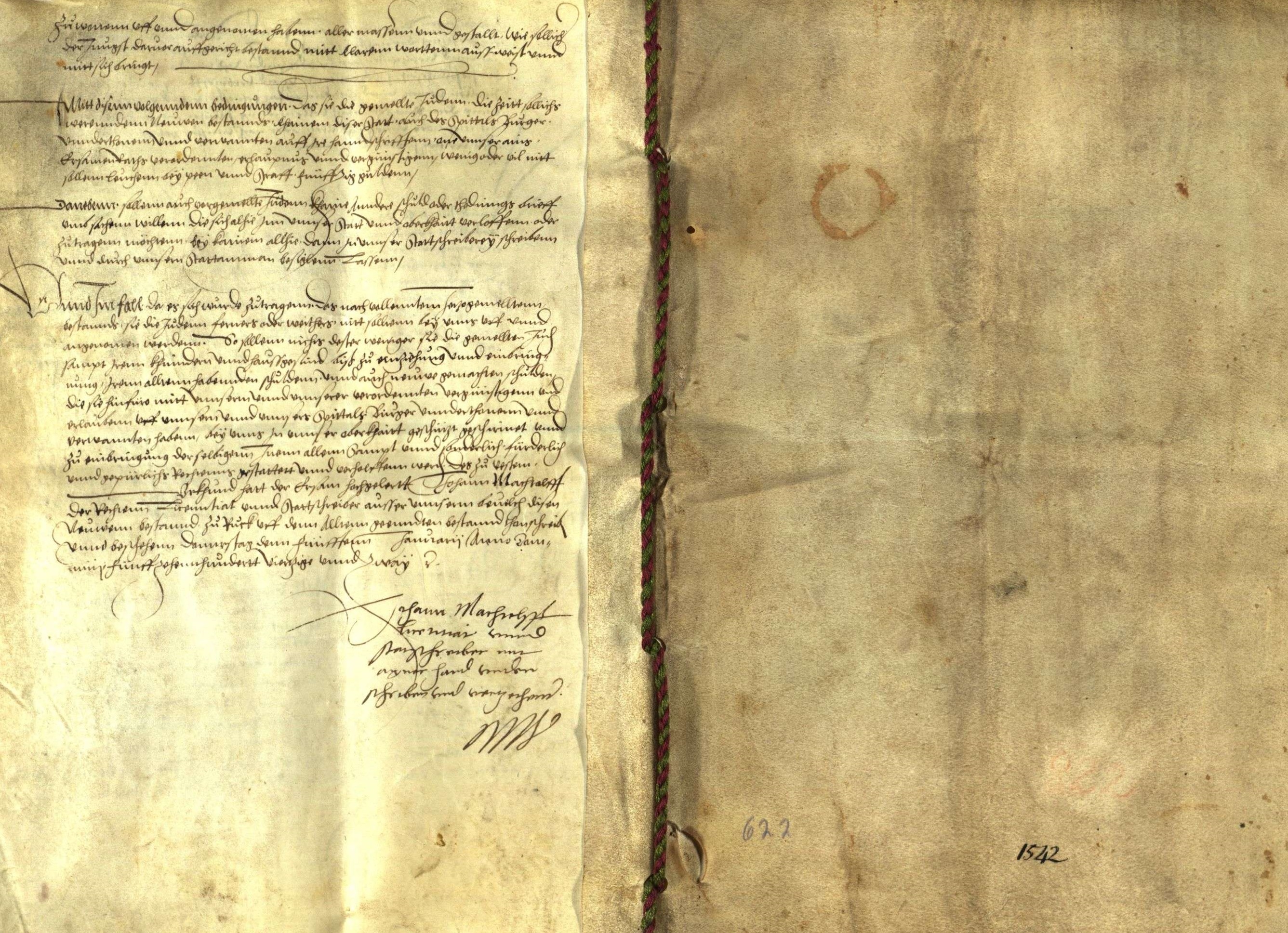

Um 1550 wohnten etwa 155 Juden in der gesamten Kurpfalz, davon rund 30 in den später badischen Ämtern rechts des Rheins. Die Zahl der Familien war auf 1-2 je Ortschaft beschränkt. Der zuständige Rabbiner saß in Worms, wo auch die Toten bestattet wurden. Juden, die in der Pfalz zu reisen wünschten, hatten seit etwa 1450 Geleitgeld zu zahlen. Friedrich III. (1559-76) löste diese Zahlung durch ein „lebendig Gleit" ab. Jeder reisende Jude musste von einer „redlichen, unbestechlichen" Person begleitet werden und je nach der Entfernung dafür zahlen. Diese enormen Kosten veranlassten viele Juden zur Abwanderung in benachbarte Territorien. Hinzu kam die sich ständig verhärtende Haltung der Kurfürsten den Juden gegenüber. Sie erlaubten zwar die Durchreise durch ihr Gebiet, gestatteten aber keine Neuaufnahmen und veranlassten auch die von ihren Ländern umgebenen Reichsritter zur Ausweisung der dort ansässigen Israeliten. 1598 erhielten alle Juden des Deutschen Reiches gegen eine Zahlung von 1.200 Gulden jährlich freies Geleit in der Pfalz. Diese Summe wurde später erhöht und von den Wormser Juden aufgebracht. Um diese Unkosten mit Gewinn wieder zu bekommen, verkauften sie den Reisewilligen die notwendigen Geleitscheine. Höchstens einen Tag und eine Nacht durften sich die Inhaber eines solchen Scheines an ein und demselben Ort aufhalten. Durch einen gelben Ring an der Kleidung waren sie für jedermann als Juden kenntlich.

Im Dreißigjährigen Krieg litt die Pfalz besonders stark. Als der Frieden wieder einkehrte, gewährte Kurfürst Karl Ludwig (1649-80) Juden, die sich in Mannheim niederlassen wollten, sehr günstige Ansiedlungsmöglichkeiten. Schnell wuchs die jüdische Gemeinde. Sie erhielt bald eine Synagoge, einen Friedhof und einen eigenen Rabbiner. Seit etwa 1660 nahm sie eine Sonderstellung ein und wurde zu den Abgaben der Landjudenschaft, der Juden des übrigen Kurfürstentums, nicht herangezogen. In der alten Residenz Heidelberg lebten damals fünf Judenfamilien, in den gesamten pfälzischen Gebieten ohne Mannheim waren es 1685 129 Familien. Sie alle hatten unter der Verwüstung der Pfalz durch die französischen Truppen (1689) schwer zu leiden.

In den folgenden Jahren des Wiederaufbaus wurden die Aufnahmebewilligungen freier gehandhabt. Die Abgaben, die von den Juden aufzubringen waren, stiegen erheblich. Verantwortlich für die Zahlungen war der Obervorsteher der Judenschaft. Unter seinem Vorsitz fanden etwa alle drei Jahre Versammlungen der gesamten Landjudenschaft statt, auf denen die jüdischen Angelegenheiten beraten, vor allem aber die auf jeden einzelnen entfallenden Steuern festgesetzt wurden. Für ihren Einzug sorgte ein General- oder Obereinnehmer, dem als Hilfskräfte mehrere Untereinnehmer zugeordnet waren. Ein eigener Rabbiner für die Landjudenschaft wird erstmals 1704 genannt. Er hatte seinen Sitz in Heidelberg. Später wurde noch ein Landjudenschaftsschreiber berufen, der vor allem die Ausfertigung der Stores, der jüdischen Eheverträge, zu besorgen hatte.

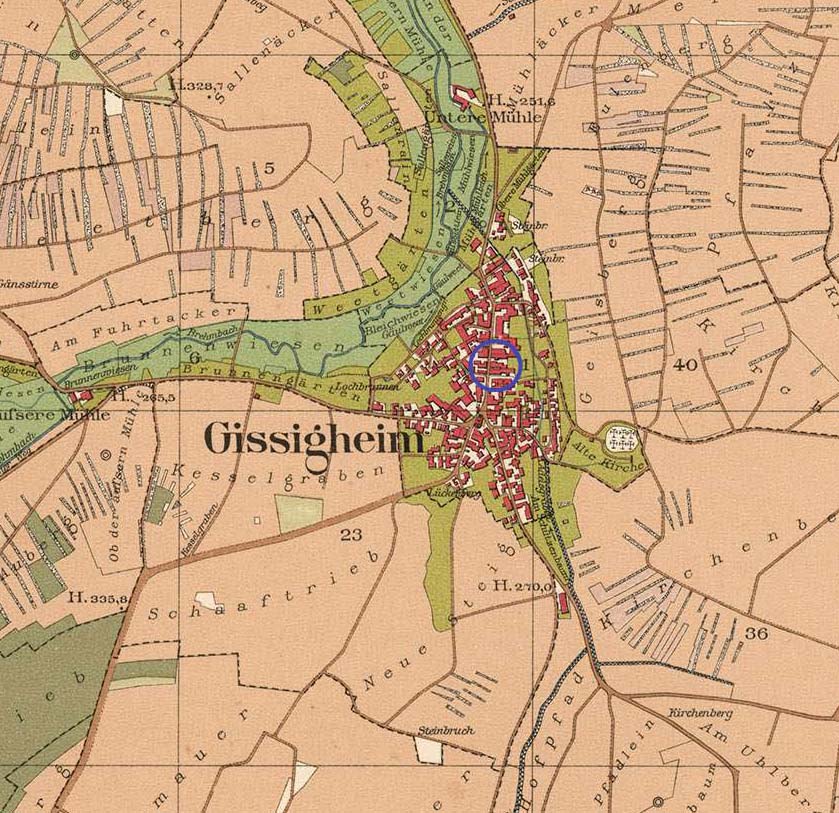

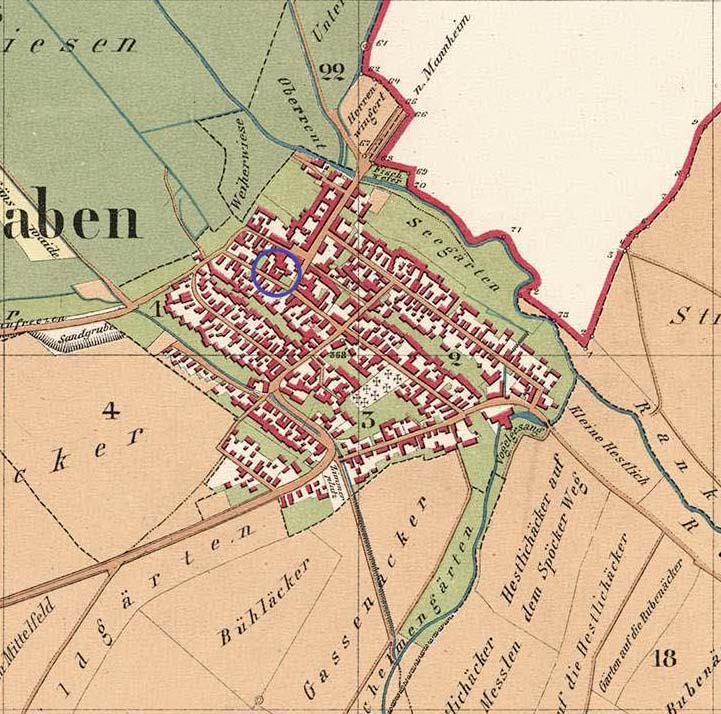

1722 wurde die Konzession für die Landjudenschaft erneuert. Bei der aus diesem Anlass durchgeführten Zählung der Juden stellte man insgesamt 375 Familien - ohne Mannheim - fest, darunter 147 in etwa 25 später badischen Orten. Kurfürst Karl Philipp (1716-42) erlaubte in seinem Privileg die Anlage von Friedhöfen in jedem Judenwohnort. Die Hauptbetätigung der pfälzischen Juden war der Handel, vor allem mit Vieh, Wein und Getreide. Vereinzelt finden sich auch Gewerbetreibende, in erster Linie Metzger. Zahlreich waren die Auseinandersetzungen, die sie mit ihren in Zünften zusammengeschlossenen christlichen Konkurrenten zu führen hatten. Nicht weniger heftig waren die Streitigkeiten zwischen Juden und den Krämerzünften.

Akademiker unter den pfälzischen Juden gibt es in geringer Zahl seit dem 18. Jahrhundert. 1728 wurde dem ersten Juden in Heidelberg der medizinische Doktorhut verliehen. In dieser Zeit waren zahlreiche Juden als Hoffaktoren unentbehrliche Helfer der Kurfürsten. Berühmt geworden ist vor allem die Familie Oppenheimer.

An der Universität Heidelberg lehrte zu Beginn des 18. Jahrhunderts Johann Andreas Eisenmenger Orientalistik. 1711 veröffentlichte er sein Buch „Entdecktes Judentum". Dieses Machwerk fasste mit pedantischer Weitschweifigkeit alle Anschuldigungen zusammen, die man jemals gegen die Juden und ihr Schrifttum erhoben hatte. Bis in die Tage des Nationalsozialismus schöpften Antisemiten ihr Wissen aus dieser Quelle. Es ist bezeichnend, dass die zweite Auflage des Buches außerhalb des Reichsgebietes in Königsberg erscheinen musste, weil es den Unwillen mancher Reichsfürsten und ihrer Hoffaktoren erregt hatte.

Unter Kurfürst Karl Theodor (1742-99) wurde die Gesamtzahl der pfälzischen Landjudenschaft 1744 auf 300 Familien festgesetzt. 1775 wohnten in der gesamten Kurpfalz 823 Juden, zu denen noch die rund 260 Mannheimer Familien kamen. Bestrebungen, die unter dem Einfluss der Ideen der französischen Revolution auf eine Verbesserung der Stellung der Juden abzielten, hatten erst unter der neuen Herrschaft für einen Teil der ehemals pfälzischen Juden Erfolg.

Zu den ehemaligen Orten des Erzbistums Mainz mit jüdischen Niederlassungen gehörten Buchen, Külsheim, Lauda, Walldürn und Tauberbischofsheim. An der Spitze der Judenschaft des Kurfürstentums standen der Oberrabbiner in Mainz und je ein „Landesvorgänger" für den heute badischen und den heute bayerischen Teil des Kurfürstentums. Sie erhoben die Schutzgelder von ihren Glaubensgenossen. In unregelmäßigen Abständen versammelten sich die Schutzjuden zu Beratungen ihrer Angelegenheiten und zur Festsetzung der Abgaben. 1770 werden im später badischen Teil des Erzstiftes 10 Synagogen gezählt. Begräbnisstätte war der Verbandsfriedhof Külsheim.

Die Mainzer Erzbischöfe verhielten sich ihren Juden gegenüber tolerant. Seit 1748 durften sie fast überall Grundstücke erwerben und Ackerbau treiben. Damit bot sich ihnen die Möglichkeit zur Abkehr von Wucher und Hausierhandel. Schon 1783/84 erwog man die Einrichtung jüdischer Elementarschulen. Diese Pläne scheiterten an der geringen Zahl der schulpflichtigen Kinder und an den großen Entfernungen, die bei Einrichtung zentraler Schulen zu überwinden gewesen wären.

Der Bischof von Würzburg besaß seit 1373 das Judenregal. Seine Judenschaft war unter einem Judenmeister organisiert, der die Rechtsprechung wahrnahm. Angeregt durch die Predigten des Franziskanermönches Capistrano wies der Bischof 1453 sämtliche Juden aus dem Land. In den folgenden Jahrhunderten wechselten Ausweisung und Wiederzulassung ab. Bischof Julius Echter von Mespelbrunn veranlasste um 1580 eine erneute Vertreibung der Juden, die meist neue Wohnsitze in den ritterschaftlichen Besitzungen fanden, die in das würzburgische Territorium eingestreut waren. Da er von den auf ihre Reichsunmittelbarkeit pochenden Rittern kein Aufnahmeverbot erzwingen konnte, nahm er kurz vor seinem Tode doch wieder Juden in seinen Schutz auf. Sie ließen sich allerdings meist auf dem Lande nieder, da ihnen die Residenz als Wohnort verschlossen war. Haupt der jüdischen Organisation des Hochstifts in dieser Zeit war der Oberrabbiner in Heidingsfeld, dem wechselnd sieben oder acht vom Bischof ernannte „Bezirksvorgänger" unterstanden, die die Judenschaftsgelder verwalteten. Große Summen wurden den Juden für die Schutzaufnahme abgenommen, und immer hing das Damoklesschwert der Ausweisung beim Tode eines Bischofs über ihrem Haupt. Jeder Regierungswechsel brachte neue Abgaben, Interimzahlungen an das Domkapitel, Antrittsgelder für den neuen Regenten. Wohl niemand wünschte ihm bei der Huldigung aufrichtiger eine lange Regierungszeit als seine Judenschaft.

Allersheim und Unterbalbach waren die Hauptfriedhöfe des Hochstifts. Die Juden der eingestreuten ritterschaftlichen Orte bestatteten ihre Toten meist in Bödigheim. Dort gab es zeitweilig auch einen Unterrabbiner, der dem würzburgischen Oberrabiner unterstellt war.

Von 1803 bis 1806 waren die Gebiete des Ritterkantons Odenwald, Teile der Bistümer Würzburg und Mainz sowie einige pfälzische Ämter zum Fürstentum Leiningen zusammengefasst. In den wenigen Jahren seines Bestehens bis zum Anfall an Baden änderte sich kaum etwas in Organisation und Gemeindeleben der Juden dieses Gebiets.

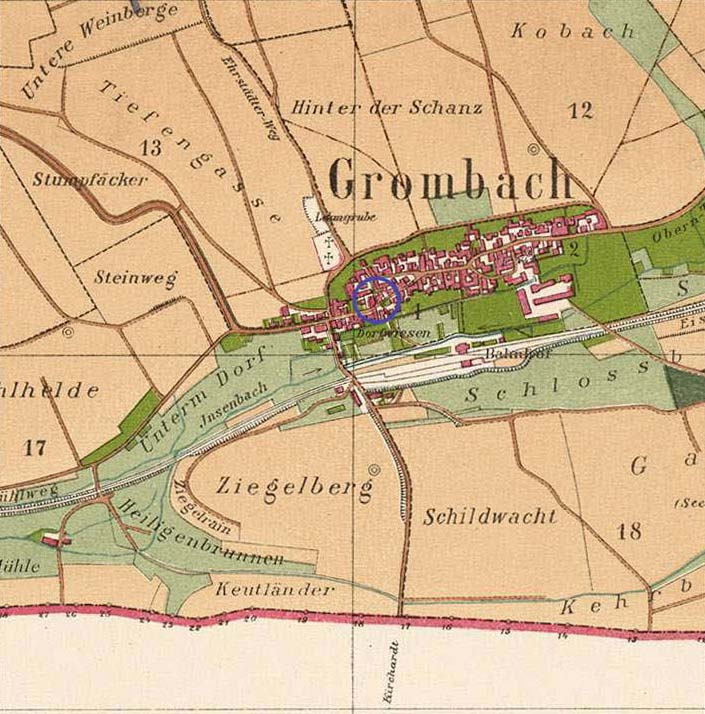

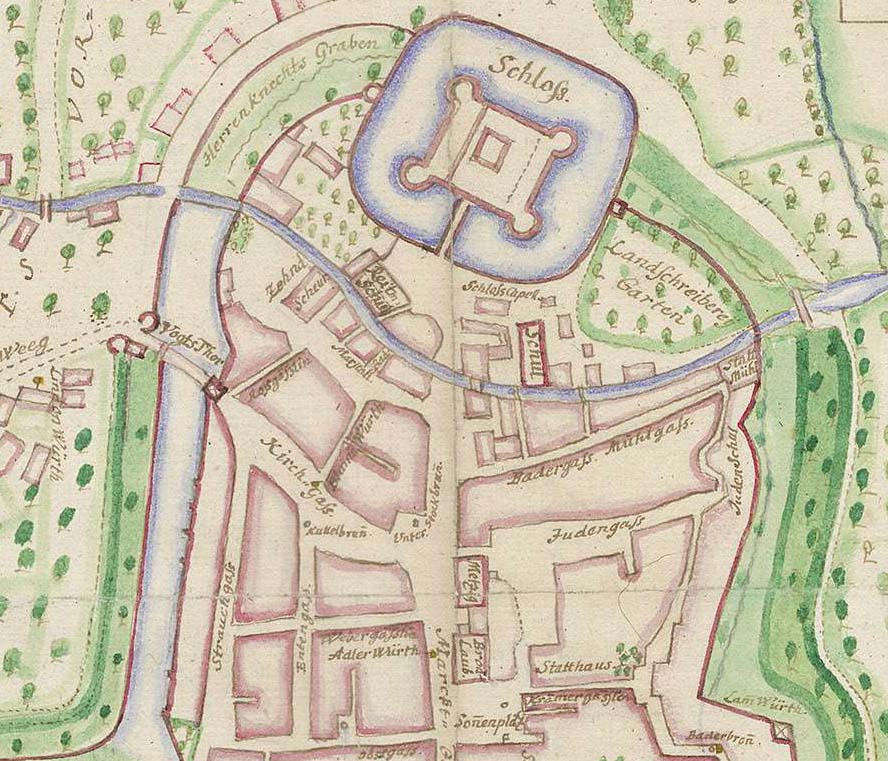

In den rechtsrheinischen Gebieten des Hochstifts Speyer ist der Aufenthalt von Juden seit dem 14. Jahrhundert bezeugt. Schon 1344 gab es eine Judengasse und eine Synagoge in Bruchsal. Die dortige Gemeinde wurde in der Pestverfolgung 1348/49 vernichtet. Erst nach dem Dreißigjährigen Krieg vermehrte sich die Zahl der Juden. Im Bistum gab es je einen Obervorsteher für die rechts- und linksrheinischen Juden. In unregelmäßigen Abständen wurden Versammlungen der Gesamtjudenschaft in Kirrweiler oder Bruchsal abgehalten. Als zuständiger Rabbiner wurde bis 1752 der von Worms konsultiert. Seitdem wurde ein eigener Rabbiner im 1719 zur Residenz erhobenen Bruchsal angestellt. Der älteste Verbandsfriedhof der Juden befand sich in Obergrombach; später kam der von Waibstadt hinzu.

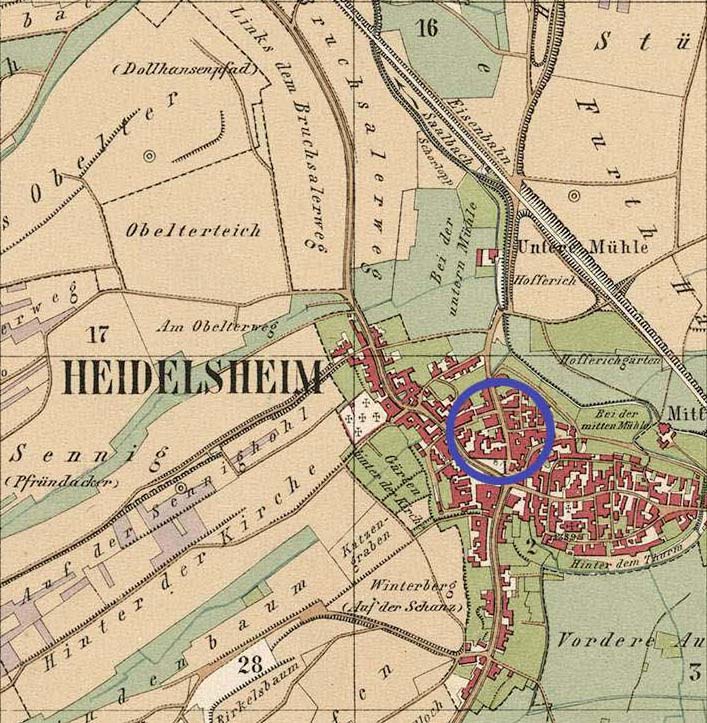

Um 1740 lebten 49 Judenfamilien in den später badischen Teilen des Hochstifts, 1785 60. Die Bischöfe trieben eine wechselvolle Politik zwischen Ausbeutung, Unterdrückung und Förderung der Juden. Zu einer Ausweisung kam es jedoch nie. Die Ritter des Kantons Kraichgau, deren Gebiete zu einem großen Teil durch das Hochstift umschlossen wurden, nahmen in zahlreichen Orten Juden auf. Ober ihre Organisation ist nichts bekannt. In Heinsheim und Oberöwisheim wurden ihre Toten beigesetzt.

In den rechtsrheinischen Oberämtern des Hochstifts Straßburg, Oberkirch und Ettenheim, wohnten Juden seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Sie waren wie die badischen Glaubensgenossen unter einem für die finanziellen Fragen zuständigen Obervorsteher und einem die rechtlichen und zeremoniellen Fragen regelnden Rabbiner organisiert. Ihre Toten bestatteten sie in Schmieheim. Auf dem dortigen Verbandsfriedhof fanden auch die Juden der ritterschaftlichen Orte des Kantons Ortenau ihre letzte Ruhe. Der Rabbiner für diese Orte saß seit 1790 ebenfalls in Schmieheim.

Im rechtsrheinischen Teil der Grafschaft Hanau-Lichtenberg und im nassauischen Teil der Herrschaft Lahr-Mahlberg hatten sich Juden in mehreren Orten angesiedelt.

In den ehemals vorderösterreichischen Landesteilen Breisgau und Nellenburg bestanden während des 15. und 16. Jahrhunderts zahlreiche Judengemeinden. Die größeren Städte wie Freiburg oder das seit 1548 österreichische Konstanz verboten nach mehrfacher Vertreibung den Juden um 1540 endgültig die Niederlassung und beharrten in dieser ablehnenden Haltung bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Obervorsteher der vorderösterreichischen Juden saß in Ensisheim im Elsass am Sitz der Regierung. Unter Kaiser Ferdinand I. wurden zunächst beschränkende Verordnungen gegen die Juden erlassen. Vom 1. Juni 1574 an war ihnen der Aufenthalt in den vorderösterreichischen Landen untersagt. Die Ausgewiesenen fanden zum Teil vorübergehend Aufnahme in später badischen Dörfern des Hochstifts Basel. Aber auch dort wurden sie nur bis 1580 geduldet.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde zum Wiederaufbau der verwüsteten und entvölkerten Orte in der Landgrafschaft Nellenburg auch Juden die Ansiedlung gestattet. In Gailingen, Randegg, Wangen und Worblingen entwickelten sich bald blühende jüdische Gemeinden. Unter den Städten im Breisgau nimmt Breisach hinsichtlich der Juden eine Sonderstellung ein. Zwar wurden sie auch hier 1424 vertrieben, durften aber bald darauf wieder zurückkehren. Von der Ausweisung von 1574 waren sie ausgenommen. Erst das Toleranzedikt Kaiser Josefs II. eröffnete den Juden in Österreich eine hoffnungsvollere Zukunft.

In der Grafschaft Fürstenberg gab es seit dem 15. Jahrhundert Juden. Sie wurden im 16. Jahrhundert ausgewiesen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden wieder einige Judenfamilien in der Residenz Donaueschingen aufgenommen. 1743 mussten sie abermals das Land verlassen. Nur eine Hoffaktorenfamilie behielt Schutz und Wohnrecht. In Stühlingen - diese Landgrafschaft war 1639 an Fürstenberg gefallen - bestand um 1710 mit 32 Familien eine der größten Judengemeinden dieser Zeit in später badischem Gebiet. Nach Ablauf der gewährten Schutzfristen wurden auch sie trotz aller Bitten um Aufenthaltsverlängerung ausgewiesen. In Baden und in der Schweiz fanden die Vertriebenen eine neue Heimat. Nur vereinzelte Juden waren nach den Pogromen im Verlauf der Pestjahre 1348/49 in der Markgrafschaft Baden übriggeblieben. 1401 verlieh König Ruprecht I. dem Markgrafen Bernhard von Baden (1372-1431) das Judenregal. Im Zusammenhang mit dem angeblichen Endinger Ritualmord von 1462 wurden die Juden verschiedener markgräflicher Orte gefangen genommen und nur auf Intervention Kaiser Friedrichs III. freigelassen. Erst unter Markgraf Christoph I. (1475-1527) und seinem Sohn Philipp I. wurden erneut Juden in der unteren Markgrafschaft in den Schutz aufgenommen.

Die Teilung Badens 1535 führte zu einer unterschiedlichen Judenpolitik in den Teilmarkgrafschaften.

Markgraf Philipp II. von Baden-Baden (1571-88) vertrieb nach anfänglich toleranter Haltung 1584 alle Juden mit Ausnahme der beiden reichsten Familien aus dem Land und übernahm alle Schulden seiner Untertanen bei den Ausgewiesenen. Noch kurz vor seinem Tode verbot er jeglichen Handel der Christen mit Juden. Aus Geldmangel sah sich sein unglücklicher Nachfolger Eduard Fortunatus zu erneuter Aufnahme von Juden gezwungen. 13 Judenfamilien lebten 1605 in Baden-Baden. Sie mussten in diesem Jahr die Kosten für die markgräfliche Post von Pforzheim nach Rötteln aufbringen. Wie in anderen Ländern mussten sie durch Handel und Geldleihe ihre überaus hohen Abgaben verdienen, die sie zur Forderung hoher Zinsen zwangen.

Markgraf Ernst (1533-52), der erste Regent der Teilmarkgrafschaft Baden Durlach, regelte 1537 das Geleitwesen für die Judenschaft seines Landes. Er nahm 1543 auch zahlreiche aus Vorderösterreich vertriebene Juden in den Schutz auf. Seine Landstände forderten vergeblich von ihm die Ausweisung der Israeliten. Sein Enkel Georg Friedrich (1604-22) machte Ernst mit der „Abschaffung" der Juden. In seinem Testament verpflichtete er obendrein seine Nachfolger, nie mehr Juden in der Markgrafschaft wohnen zu lassen; nur Durchreise gegen Geleitgeld sollte ihnen gestattet sein. Seine judenfeindlichen Maßnahmen dehnte Georg Friedrich auch auf die bis 1622 von ihm beherrschten Lande der Linie Baden-Baden aus.

Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges siedelten sich in beiden Teilmarkgrafschaften wieder Juden an. Während des Krieges um die pfälzische Erbfolge flüchteten sie zum Teil über den Rhein. 1698 wurde die Zahl der Schutzjudenfamilien in Baden-Baden auf 42 festgesetzt. Ihre Rechtsverhältnisse wurden erstmals 1714 durch eine später mehrfach abgeänderte Judenordnung geregelt. Als eine außer ordentliche Auflage hatte die Judenschaft seit 1721 eine bestimmte Summe zur Pflasterung der Straßen von Rastatt, das sogenannte Pflastergeld, aufzubringen.

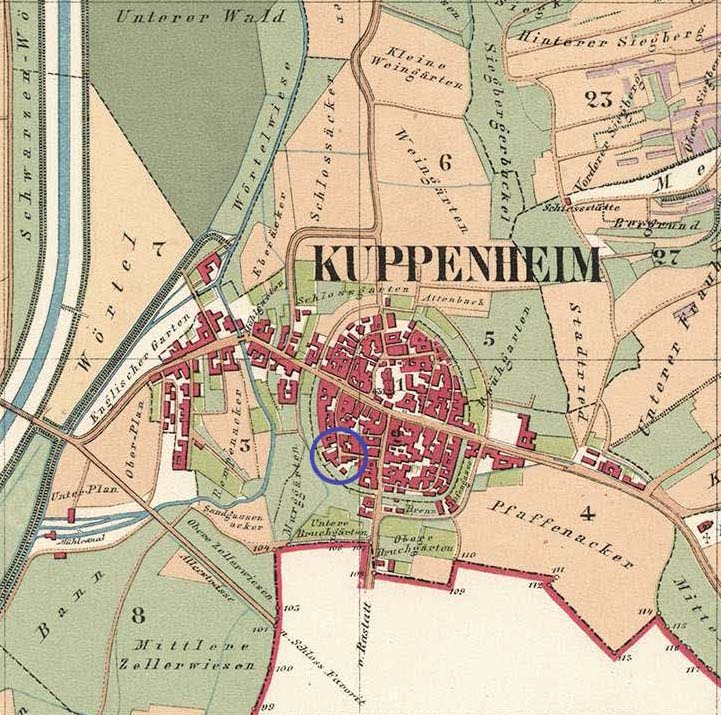

An der Spitze der Landjudenschaft standen zwei gewählte Judenschultheißen, die die Steuerverteilung vornahmen. Alle drei Jahre fand eine Neueinschätzung der Vermögen statt. Der Rabbiner in Durlach war zuständig für jüdische Rechts und Zeremonialfragen, zeitweilig auch der von Hagenau im Elsass. Um 1725 wurde ein Judenschultheißenamt aufgegeben; dafür erhielt jeder der vier Amtsbezirke - Ettlingen, Rastatt, Bühl, Mahlberg - einen sogenannten Anwalt. 1750 wurde nach zahlreichen Beschwerden das Schultheißenamt nicht mehr besetzt, obwohl es nicht definitiv abgeschafft wurde. Synagogen gab es zunächst nirgendwo, nur kleinere Beträume. Die ältesten Friedhöfe befanden sich in Kuppenheim und im ritterschaftlichen Schmieheim.

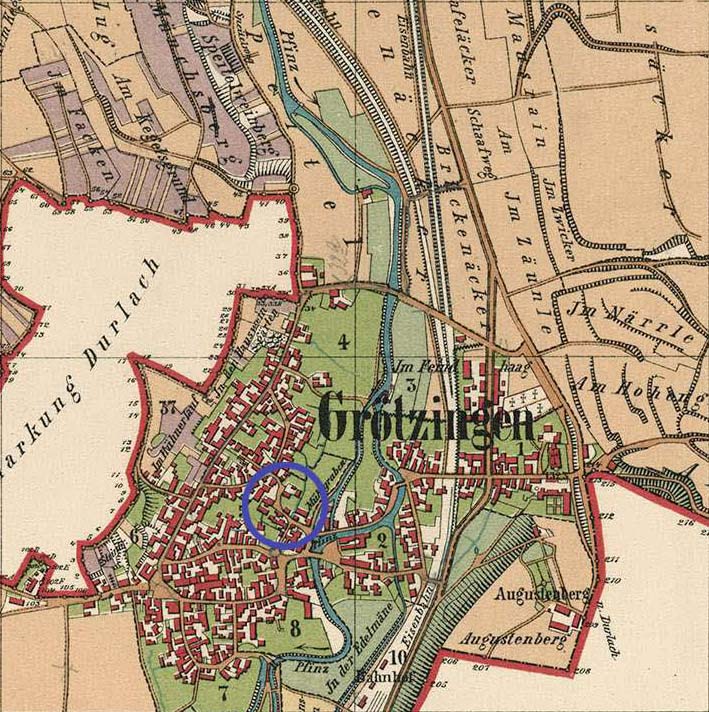

In Baden-Durlach wurden die Juden, die sich in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges ohne Schutzbriefe niedergelassen hatten, nach dem Friedensschluss von 1648 erneut ausgewiesen. Zwar durften sie weiterhin gegen Erlegung von Geleitgeld das Land durchqueren, Schutzaufnahmen fanden jedoch erst unter Friedrich VI. (1659-77) statt, der das Testament seines Großvaters nicht mehr beachtete. Gottesdienst hielten die Juden in Grötzingen, ihre Toten bestatteten sie im speyerischen Obergrombach und in Sulzburg.

1709 wohnten 24 jüdische Familien in der unteren Markgrafschaft um Durlach und Pforzheim. Im Oberland um Emmendingen ließen sich erst 1716 Juden nieder, zum großen Teil Flüchtlinge aus der Schweiz. Die unterländischen Juden erhielten 1713 eine ähnliche Organisation wie ihre Glaubensgenossen in Baden-Baden. Der zuständige Rabbiner saß in Durlach, später in Karlsruhe. Die oberländischen Juden unterstellten sich in Rechtsfragen dem Rabbiner in Breisach, der später auf badisches Gebiet nach Sulzburg übersiedelte. In David Günzburger erhielten sie einen Schultheißen, der ebenfalls nicht im Lande wohnte.

Die Zahl der Juden stieg seit der Gründung der neuen Residenz Karlsruhe 1722 rasch an. Beim Regierungsantritt Karl Friedrichs 1738 wohnten über 160 Familien mosaischen Bekenntnisses in seinem Land, davon 67 in der Hauptstadt. 1771 lebten bereits über 1.000 Juden in Baden-Durlach. 1745 wurde eine sehr strenge Judenordnung erlassen, die vor allem äußerst genaue Vorschriften für den Handelsverkehr enthielt. Die Stadt Karlsruhe erhielt 1752 eine eigene Judenordnung, die unter Mitwirkung der jüdischen Gemeindevorsteher beraten worden war. In den folgenden Jahren entstanden Synagogen in Karlsruhe, Grötzingen, Müllheim und Kirchen (heute Efringen-Kirchen).

Nach dem Aussterben der Linie Baden-Baden wurden 1771 die beiden Teilmarkgrafschaften wiedervereinigt. 1790 zählte man unter den 169.076 Einwohnern 2.186 Israeliten. Inzwischen wurden die ersten Stimmen unter den Christen laut, die eine Verbesserung der Lage der Juden forderten. Goethes Schwager, der Amtmann Schlosser in Emmendingen, empfahl die Errichtung von Fabriken durch Juden, die Schulpflicht für ihre Kinder, die Erlaubnis zum Kauf liegender Güter und zum Ackerbau. In seinem Amt wurde die erste „teutsche Judenschule" eingerichtet. Unter dem Eindruck der Schrift des preußischen Kriegsrats von Dohm „über die bürgerliche Verbesserung der Juden" (1781) und dem Gesetz Kaiser Josefs II. über die bürgerliche Rechtsstellung der Juden (1781) veranlasste Markgraf Karl Friedrich Rundfragen, wie man das Leben der Juden erleichtern könne. Hofrat Holzmann fasste 1801 alle Vorschläge und Meinungen in seinem „Bericht über die bürgerliche Verbesserung der Juden in den Fürstlich Badenschen Landen" zusammen. Seine fortschrittlichen Ansichten gipfelten in der Feststellung, dass alle Juden zunächst ein Handwerk erlernen sollten, damit „der kaufmännische Geist durch körperliche Arbeit gebrochen werde". Die Juden sollten vorläufig aus Schutzsubjekten zu „tolerierten Untertanen mit Einräumung mehrerer bürgerlicher Rechte" gemacht werden. Die Denkschrift mit ihren gründlich durchdachten Vorschlägen für alle Lebensbereiche führte zunächst nicht zu Veränderungen. Die unruhige Zeit ließ die Lösung anderer Probleme dringlicher erscheinen. In den folgenden Jahren wuchs Baden durch die Angliederung größerer Teile der Pfalz, der Hochstifter Konstanz, Straßburg, Speyer, Würzburg und Mainz, Vorderösterreichs und anderer Gebiete auf das Mehrfache seines bisherigen Umfangs. Um diese Ländermasse zu einem Staat zusammenzuschmelzen, war eine einheitliche Gesetzgebung notwendig. Nicht zuletzt für die Judenschaft war wegen der Zersplitterung ihrer Organisation, der Unterschiedlichkeit der Rechtsstellung des Einzelnen und der Vielfalt der Ordnungen eine Vereinheitlichung unumgänglich, dass sie mit der Verbesserung der Lage der Juden verbunden sein musste, lag im Zuge der Zeit.

Konstitutionsmäßige Duldung und Zugang zum Staatsbeamtentum

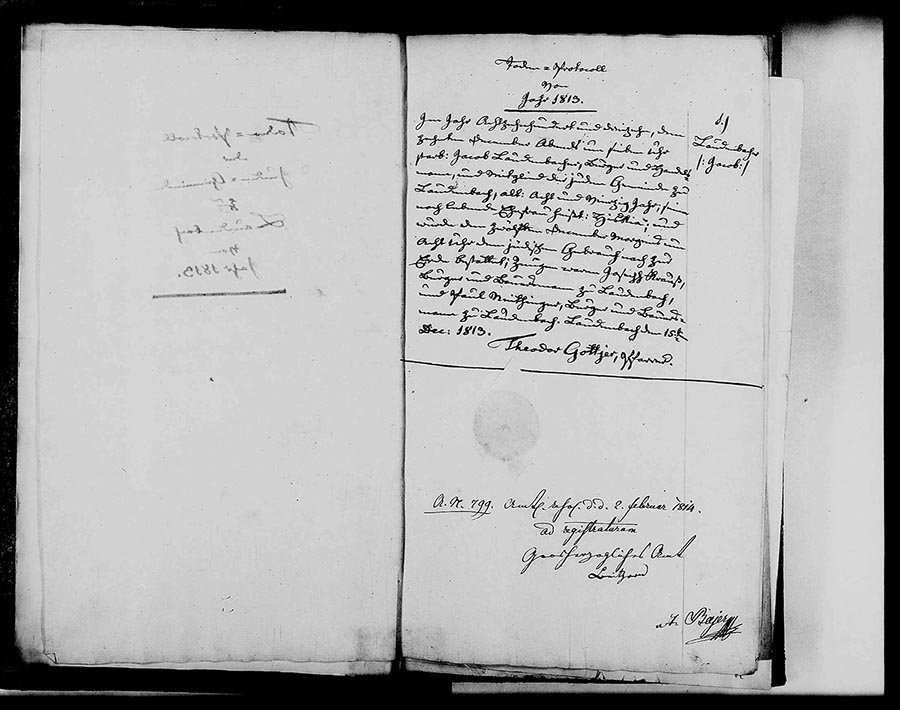

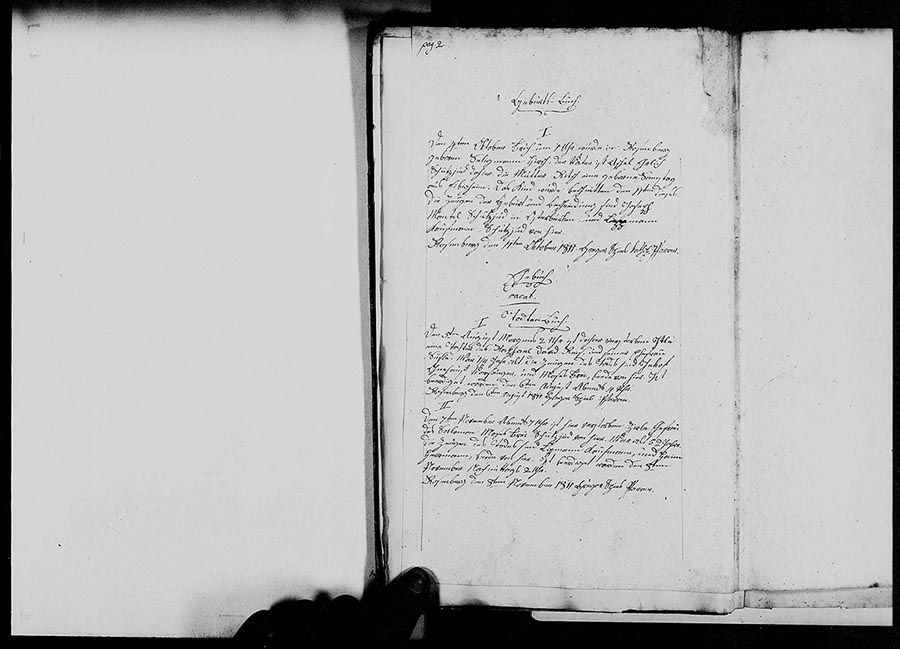

Grundlage der Ordnung des neuen Staatswesens wurden die Konstitutionsedikte, die seit 1807 nach den Entwürfen des Geheimen Rates Johann Nikolaus Brauer ergingen. Im ersten dieser Edikte vom 14. Mai 1807 wurde die jüdische Konfession als „konstitutionsmäßig geduldet" anerkannt. Zwar erlangten die Juden nicht die Gleichberechtigung mit den christlichen Kirchen, die „konstitutionsmäßig aufgenommen" waren, doch erhielten sie jetzt Zugang zur Tätigkeit als Beamte des Staates, wenngleich sie von der Legislative ausgeschlossen blieben. Die Rabbiner galten fortan als Staatsbeamte wie die christlichen Geistlichen, soweit ihre geistlichen Handlungen - Beschneidung, Ehe, Begräbnis - auch das Interesse des Staates betrafen und nach seinen Vorschriften beurkundet werden mussten. Die Pflicht zur Führung von Standesbüchern für Juden bestand in Baden seit 1800; 1811 wurde sie neu geregelt, vor allem für die Orte ohne Rabbiner. Hier über nahm die christliche Geistlichkeit die Eintragungen.

Im sechsten Konstitutionsedikt vom 4. Juni 1808 wurden die Juden zu „erbfreien Staatsbürgern". Damit war ihr Verhältnis zum Staat umschrieben. Sie durften Grundbesitz erwerben, Handel und Gewerbe treiben, Staatsämter in der Exekutive verwalten und hatten Anspruch auf den Schutz des Staates. Im Verhältnis zu den Wohngemeinden waren die Juden „Schutzbürger". Als solche hatten sie kein Wahlrecht bei Gemeindewahlen und keinen Anteil am Bürgernutzen. Das Ortsbürgerrecht, das seinem Inhaber alle Rechte und Pflichten eines Bürgers gewährte, wurde vorläufig nur in Ausnahmefällen vom Großherzog persönlich verliehen. Niederlassungsrecht bestand lediglich für den Geburtsort. Durch dieses Edikt gewannen die badischen Juden ein Recht auf Heimat. Sie waren nicht mehr auf Zeit geduldete Fremdlinge. Allerdings mussten sie jetzt auch alle Pflichten, so etwa den Militärdienst, auf sich nehmen. Die strengen Sabbatgebote führten bald zu Auseinandersetzungen gerade über diese staatsbürgerliche Pflicht, aber schon in Napoleons Russlandfeldzug gehörten Juden zum badischen Kontingent der Großen Armee des Kaisers.

Das neunte Konstitutionsedikt vom 13. Januar 1809, das sogenannte Judenedikt, brachte die Ausführungsbestimmungen zu den vorangegangenen Rahmengesetzen. Wenn es auch den Juden nicht die volle Gleichberechtigung brachte, so war es doch ein weiterer bemerkenswerter Schritt auf dem Wege dahin. So verstanden die badischen Juden seinerzeit dieses Gesetz, um das sie von ihren Glaubensgenossen in anderen deutschen Staaten beneidet wurden.

Die Judenschaft des Großherzogtums wurde jetzt ebenfalls „konstitutionsmäßig aufgenommen" und erhielt eine kirchliche Landesorganisation. Gemäß der politischen Verwaltungseinteilung wurde das Land in drei Provinzsynagogen - Ober-, Mittel-, Niederrhein - eingeteilt; an ihrer Spitze standen ein Landrabbiner und zwei Landälteste. Den Provinzsynagogen waren die Ortssynagogen unter geordnet, die im wesentlichen den späteren Bezirkssynagogen entsprachen, da nur wenige Landgemeinden sich einen eigenen Rabbiner leisten konnten. Die Ortssynagogen wurden vom Ortsrabbiner und einem Ortsältesten geleitet. Als geistliche Oberbehörde wurde der jüdische Oberrat geschaffen. Er bestand aus einem Obervorsteher- Rabbiner oder gebildeter Laie-, zwei von den Landrabbinern, darunter immer dem Ortsrabbiner von Karlsruhe als dem Landrabbiner der mittelrheinischen Provinz, zwei weltlichen Oberräten, drei zugeordneten Oberräten - jeweils ein Provinzältester aus jeder Provinz - und einem Oberratsschreiber, ins gesamt neun Personen. Sie wurden vom Regenten ernannt. Der Oberrat traf sich jährlich einmal zu einer Plenarsitzung. Sonst handelte er durch einen fünfköpfigen Ausschuss. Unter der Aufsicht der Regierung oblagen dem Oberrat die Einteilung der Synagogensprengel, die Festsetzung der kirchlichen Abgaben, die Kirchenzucht, die Studienpläne der Religionslehrer und die Beratung der Regierung in jüdischen Angelegenheiten. Der Oberhoffaktor Elkan Reutlinger wurde am 15. Mai 1809 zum ersten Obervorsteher ernannt. Wenige Tage später wurden die ersten fünf Mitglieder des „Badischen Oberrats der Staatsbürger Mosaischen Bekenntnisses" in der Karlsruher Synagoge feierlich durch einen Regierungskommissär in ihr Amt eingeführt. Am 20. Juni 1809 versammelten sich die Vertreter von 26 Ortssynagogen erstmals in der Hauptstadt. Bereits 1812 wurden die Befugnisse des neuen Instituts beschnitten. Dem Oberrat wurde ein christlicher Ministerialkommissär vorgesetzt, der die Sitzungen leitete und alle Beschlüsse mit unterzeichnete.

Auch für die Stellung des einzelnen jüdischen Bürgers brachte das Edikt vom 13. Januar 1809 wichtige Verbesserungen. Es sollte den Juden dazu verhelfen, den Christen „in politischer und sittlicher Bildung gleichzukommen". So wurde bis zur Errichtung eigener jüdischer Volksschulen der Besuch christlicher Schulen zur Pflicht gemacht. Eine Benachteiligung der Judenkinder wurde untersagt. Die Religionslehrer ernannte der Oberrat. Auch die akademische Laufbahn wurde befähigten Kindern eröffnet. Alle übrigen sollten ein Handwerk oder einen landwirtschaftlichen Beruf erlernen. Einsprüche der Zünfte wurden untersagt und sollten notfalls durch polizeiliche Maßnahmen verhindert werden. Die zur Zeit der Verkündigung des Ediktes nicht mehr schulpflichtigen jungen Juden sollten bis zur Erreichung ihres 21. Lebensjahres einen Beruf erlernen, der auch von Christen aus geübt wurde, wenn sie das Ortsbürgerrecht erwerben wollten. Dazu gehörten der Kaufmannshandel mit ordentlicher Buchführung oder freier Handel mit Landesprodukten, wenn genügend Kapital dazu vorhanden war. Nur in Ausnahmefällen wurde der sogenannte Not- oder Schacherhandel erlaubt, den bis dahin die über wiegende Mehrheit der vom zünftigen Handwerk und vom Liegenschaftserwerb ausgeschlossenen ärmeren Juden getrieben hatte. Dazu gehörten das Hausieren, der Trödelhandel und der Pfandverleih.

Der Gleichstellung dienten auch die Bestimmungen des Ediktes, die die besonderen Heiratsbeschränkungen für Juden aufhoben und die Annahme erblicher Familiennamen vorschrieben. Bestehen blieb eine besondere Eidesformel für Juden, die allerdings von den mittelalterlichen Verfluchungen befreit wurde. Auch die besonderen Abgaben der Juden wurden noch nicht aufgehoben, vor allem nicht in den Gebieten der mediatisierten Standesherren.

Die neue Organisation wurde besonders von der Karlsruher Provinzregierung heftig bekämpft. Ihr Präsident Stößer befürchtete, man würde dadurch die Bildung eines „abgesonderten Judenstaats in einem Christenstaat" fördern. Neun Zehntel aller Juden ernährten sich seiner Ansicht nach vom Bettel, und ihre Zahl würde sich in absehbarer Zeit verdoppeln, da es ja keine Schutzaufnahmebeschränkungen mehr gäbe. Diese Ansicht wurde vom zuständigen Ministerium scharf zurückgewiesen. Tatsächlich nahm die Zahl der Juden durch die Heiratserleichterungen und die Niederlassungsfreiheit am Geburtsort sprunghaft zu. 1817 betrug sie etwa 16.000.

Eine der ersten praktischen Maßnahmen zur Durchführung des Edikts war der Beschluss der Judenschaft über die Zahlung einer Umlage von jährlich 10.000 Gulden, die zur Ausbildung von etwa 200 Lehrlingen im Jahr dienen sollten. Auch der 1821 unter Beteiligung des Oberrats gegründete „Verein zur Beförderung des Ackerbaus" wollte die Juden bei der Ausnutzung der ihnen jetzt gebotenen Möglichkeiten unterstützen. 1814 wurden 353 Juden gezählt, die sich den ihnen neu zugänglichen Berufen zugewandt hatten, darunter 11 Akademiker und 54 Landwirte.

Nur allmählich gewann der Oberrat an Einfluss und Ansehen. Das lag zum Teil daran, dass die geplanten Förderungsmaßnahmen für die jungen Israeliten an Geldmangel scheiterten. Nach der Entlassung des durch Finanzmanipulationen bankrotten Obervorstehers Reutlinger wurde 1814 Hayum Levi sein Nachfolger. Erstes Arbeitsergebnis des erneuerten Oberrats war eine Instruktion für die Provinz- und Ortssynagogen.

Die Judengesetzgebung Karl Friedrichs war bereits vor seinem Tode in Gefahr. Hätte die Regierung nicht eine Schmälerung ihres Ansehens befürchtet, wäre das Edikt von 1809 bereits 1810 zurückgenommen worden. Natürlich konnte eine Volksgruppe, die man als „fremde Nation" zu betrachten gewohnt war, die bisher nur ein jederzeit kündbares Aufenthaltsrecht hatte und die von einer Gleichberechtigung weit entfernt war, nicht innerhalb kurzer Zeit völlig assimiliert werden. Die Veränderungen erfassten alle Lebensbereiche und konnten oft nur sehr langsam durchgeführt werden, wie etwa die Abgewöhnung des Nothandels und die Erlernung „christlicher" Berufe. Auch die Steuerverhältnisse bereiteten große Schwierigkeiten. Niemand wollte auf seine Abgaben von den Juden verzichten. Erst durch die Steuerperäquatur (Steuerausgleich), die am 20. Dezember 1816 in Kraft trat, wurden formell die Schutzgelder abgeschafft. Aber noch 1824 wurden in den badischen Landen insgesamt 25 verschiedene Abgaben von Juden erhoben, zum Teil auf mittelalterlicher Rechtsgrundlage. Erst 1828 wurden alle Sonderabgaben der Juden aufgehoben. Die Entschädigungsverhandlungen mit den betroffenen Grund und Standesherren zogen sich bis 1845 hin.

1817 ging die Führung der Standesbücher der Israeliten mit Ausnahme der von Bruchsal, Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim auf die christliche Geistlichkeit über.

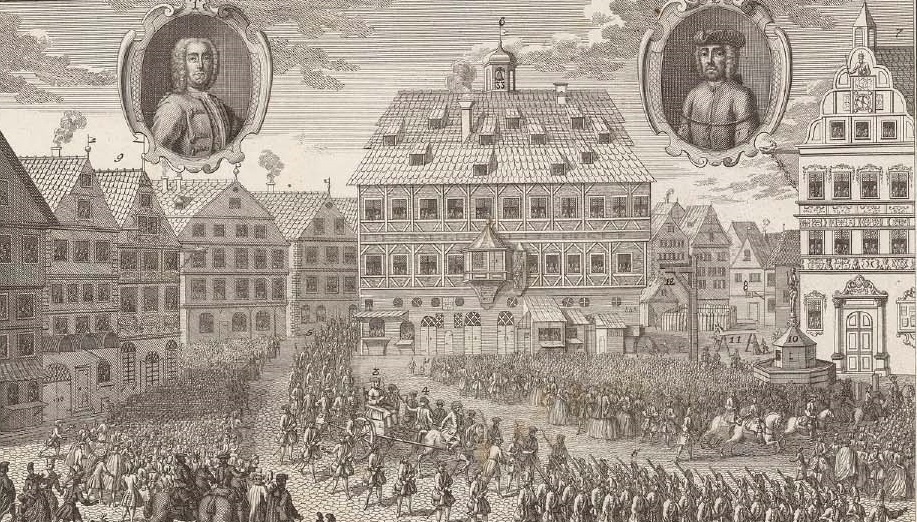

Die mit dem Wiener Kongress einsetzende Restauration machte auch vor der Judengesetzgebung nicht halt. Die Unzufriedenheit über das Scheitern der Einigung Deutschlands vor allem in intellektuellen Kreisen, Hunger und Teuerung durch Missernten führten zu gefährlicher Unruhe. In Heidelberg publizierte im Mai 1816 der Arzt und Professor der Naturwissenschaften J. F. Fries eine Schrift über die „Gefährdung des Wohlstandes und Charakters der Deutschen durch die Juden", in der er zur Ausrottung der Juden mit Stumpf und Stiel aufforderte. Zwar wurde der Professor schon einige Wochen später seines Amtes enthoben, aber die Hetzschrift wirkte in weiten Kreisen der ohnehin beunruhigten Bevölkerung. Im Zusammenhang mit der Ermordung Kotzebues und der Hinrichtung seines Mörders in Mannheim kam es in vielen Städten zu Ausschreitungen gegen die Juden, die als Prügelknaben herhalten mussten. Als Hep-Hep-Sturm gingen diese Tumulte in die Geschichte ein. Mit Waffengewalt wurden sie in den größeren badischen Orten unterdrückt.

Bei der Beratung der neuen Landesverfassung vom 22. April 1818 hatte man wiederum ernstlich an eine Aufhebung des Judenedikts gedacht. Obwohl man schließlich doch davor zurückscheute, bedeutete die Verfassung in vieler Hinsicht für die Juden einen Rückschritt gegenüber 1809. Zwar gestand der § 7 allen Staats bürgern Badens im Prinzip gleiche Rechte zu, aber die Verfassung erlaubte Ausnah men davon. Dem Wortlaut des § 9 nach wurden die Juden nicht von den Staats ämtern ausgeschlossen, erwähnt wurde aber bloß die Zulassung von Angehörigen der drei christlichen Konfessionen zu diesen Ämtern, was praktisch den Ausschluss der Juden bedeutete. Nur Christen konnten in den Landtag gewählt werden. Der Steuer- und Militärdienstpflicht waren dagegen alle Bürger unterworfen.

Bei den Beratungen über ein neues Gemeindeverfassungsgesetz zeigte sich erst recht die judenfeindliche Haltung vieler Abgeordneter. Man machte den Juden vor allem den Vorwurf, dass sie durch ihre Zeremonialgesetze, ihre Feiertagsregelung, ihre Speisen und Getränke selbst eine Mauer zwischen sich und den Anders gläubigen aufgebaut hätten. Sie sollten sich erst in ihren Sitten und Gewohnheiten den Christen anpassen. Natürlich konnte sich das orthodoxe Judentum solchen radikalen Forderungen nicht beugen.

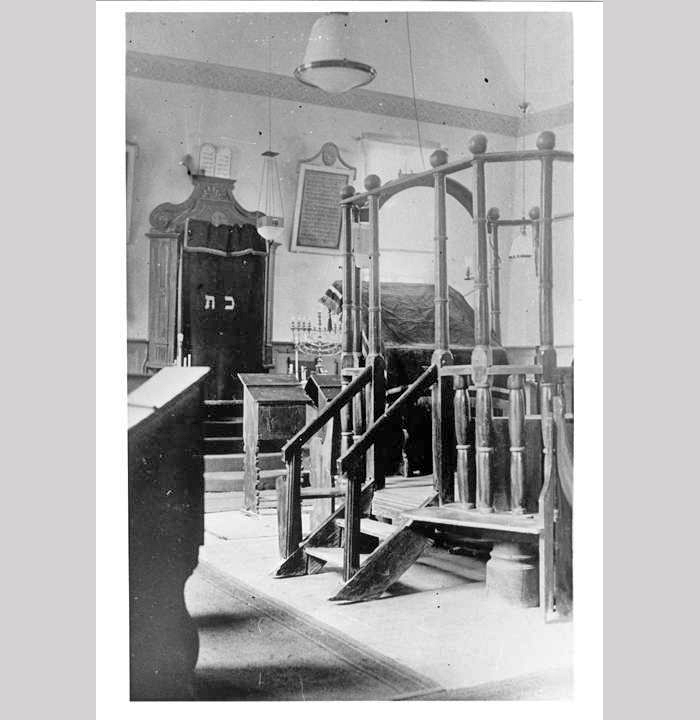

Die Vorwürfe der Starrheit von außen und offensichtlich vorhandene Streitigkeiten innerhalb der Judenschaft über den nun einzuschlagenden Weg führten zu einer Selbstbesinnung innerhalb der jüdischen Oberschicht der großen Städte. Der Vorwurf, die Juden bildeten eine fremde Nation, beruhte nicht zuletzt darauf, dass sie ihren Gottesdienst in der hebräischen Sprache des Alten Testaments abhielten. Zahlreiche hebräische Worte und Redewendungen waren auch in die Umgangssprache eingeflossen. 1819 schlossen sich in Karlsruhe etwa zehn jüdische Familien zu einem „Tempelverein" zusammen. Sie feierten den Gottesdienst weitgehend in deutscher Sprache und befürworteten Kirchengesang und Predigt. In Heidelberg und Mannheim entstanden ebenfalls „liberale" jüdische Gruppen. Die Spaltung der badischen Judenschaft ging mitten durch den Oberrat. Regierungskommissär Dr. Ackermann sah das als günstige Fügung an. Als von beiden Seiten anerkannter unparteiischer Dritter arbeitete er Reformvorschläge für die überkommenen jüdischen Gewohnheiten und Zeremonien aus, die mit kleinen Änderungen die Zustimmung des gesamten Oberrats und der Regierung fanden. Mit erstaunlichem Einfühlungsvermögen schlug Ackermann die Aufhebung von „in den Kultus ein geschlichenen Missbräuchen" und die „Einführung neuer Institute, von denen... die fortgesetzte Veredlung der Israelitischen Glaubensgenossen zu erwarten sein wird", vor. Beschlossen wurde die Abschaffung aller Privatsynagogen als der „Sitze des religiösen Unfugs und des Aberglaubens", Bannstrafen, Versteigerunggottesdienstlicher Funktionen und überlautes Beten. Als wünschenswerte Verbesserungen galten dagegen u.a. die deutsche Predigt am Sabbat und an Festtagen, die Einführung eines jüdischen Katechismus, Konfirmation der Schüler, liturgischer Gesang und eine zweckmäßige Amtstracht für die Rabbiner. Auch sollte die Ausbildung der Rabbiner und Religionslehrer fester geregelt werden. Am 11. Februar 1824 wurde die neue Ordnung verkündet. Sie vermochte sich nur schwer Geltung zu verschaffen, da vor allem die alten Rabbiner und weite Kreise der Landjudenschaft an den überkommenen Formen festhielten. In den jüdischen Kreisen ganz Deutschlands fand dagegen diese von einem Christen erarbeitete Ordnung außerordentliche Beachtung.

Gründung eines israelitischen Schulwesens in Baden

Die ersten israelitischen Volksschulen entstanden um 1820 in Mannheim und Karlsruhe. Bis 1842 hatte sich ihre Zahl auf 41 erhöht. Sie waren seit 1824 der Aufsicht der katholischen oder der evangelischen Kirchen-Ministerial-Sektion unterstellt, je nachdem, welche Konfession im Ort vorherrschte. Ausführende Aufsichtsorgane waren die Dekane. Nur in Heidelberg und Mannheim wurden 1827 die Rabbiner in den örtlichen Schulvorstand berufen. An Orten ohne israelitische Schule besuchten die Judenkinder die christlichen Konfessionsschulen nach ihrer Wahl. Jüdische Privatschulen wurden 1826 durch die Regierung verboten. Die öffentlichen Schulen der Juden hatten sich dagegen trotz anfänglicher Schwierigkeiten, nicht zuletzt wegen der Bildungsfeindlichkeit großer Teile der ländlichen Judenschaft und der hohen Kosten, die von den jüdischen Gemeinden aufgebracht werden mussten, gut entwickelt. Das badische Volksschulgesetz von 1835 stellte die Lehrer an jüdischen Schulen den übrigen Lehrern gleich. Der Staat zahlte seit 1837 einen Beitrag zu den Schulkosten, der in den seit 1834 bestehenden israelitischen Schulfonds floss und von dort auf die einzelnen Gemeinden verteilt wurde.

Die Organisation der 1827 rund 17.000 Seelen zählenden Judenschaft erwies sich als zu schwerfällig. Schon 1824 waren die Referate im Oberrat neu verteilt worden. Ein Obervorsteher wurde seit dem Tode des letzten Amtsträgers Ettlinger im gleichen Jahre nicht mehr ernannt. 1827 wurde der Oberratsausschuss abgeschafft, dafür eine Dreiteilung des Oberrats durchgeführt. Er trat jetzt wöchentlich als Administrationskonferenz zusammen. Zweimal im Jahr tagte er als Religionskonferenz, zu der außer den Laien insgesamt drei Rabbiner berufen wurden. Sie war die höchste Instanz in Angelegenheiten der Religion und des Kultus. Sie prüfte die Rabbinatskandidaten und Religionslehrer. Die Schulkonferenz schließlich, die bis 1862 bestand, zählte zu ihren Mitgliedern außer den Oberräten zwei Referenten der christlichen Kirchen-Ministerial-Sektionen, einen weiteren Rabbiner und einen der Ortsältesten von Karlsruhe.

Auch die Gemeindeeinteilung wurde 1827 neu geregelt. Die Provinzsynagogen wurden aufgehoben. Anstelle der bisherigen Ortssynagogen wurden - mit Ausnahme von Mannheim - Synagogenbezirke geschaffen, die mit den Rabbinatssprengeln identisch waren. Die Verwaltungsbehörde eines jeden Bezirks bestand aus dem Rabbiner und einem oder zwei Bezirksältesten und führte den Namen Bezirkssynagoge. Die Ortssynagoge Mannheim und die 14 Bezirkssynagogen unter standen unmittelbar dem Oberrat. Rabbinatssitze wurden Breisach, Bretten, Bruchsal, Bühl, Gailingen, Heidelberg, Karlsruhe, Ladenburg, Mannheim, Merchingen, Mosbach, Schmieheim, Sinsheim, Sulzburg und Wertheim. Mit einigen Änderungen blieb diese Einteilung bis in das Dritte Reich bestehen. So wurde 1885 der Breisacher Rabbinatssitz nach Freiburg verlegt, 1893 der Schmieheimer nach Offenburg. Karlsruhe wurde 1885 mit Pforzheim zu einer Ortssynagoge zusammengeschlossen, die übrigen Gemeinden auf andere Sprengel verteilt. Gailingen erhielt schließlich mit Randegg einen eigenen Ortsrabbiner, als der Rabbinatssitz 1925 nach Konstanz verlegt worden war.

Nach der Julirevolution in Frankreich 1830 schien den Juden in Baden der Zeit punkt gekommen, ihre Forderung nach völliger Gleichberechtigung zu verstärken. Am 9. März 1831 wurde eine Denkschrift zahlreicher prominenter Juden über ihre Anregungen und Erwartungen dem Großherzog übergeben. Die Beratungen im Landtag über eine neue Gemeindeordnung und ein Bürgerrechtsgesetz, die den Juden wiederum eine mindere Rechtsstellung bringen sollten, waren Anlaß für Petitionen des Oberrats, mehrerer israelitischer Gemeinden und einzelner jüdischer Persönlichkeiten an die Volkskammer. In den erregten Debatten fanden sich zunächst nur wenige Befürworter der Gleichstellung der Juden. Die alten Vorurteile wurden wieder ausgegraben: Die Juden seien immer noch eine eigene Nation mit eigener Sprache und Sitte; sie könnten nie die Liebe zum Vaterland erwerben, da sie ja noch täglich auf die Ankunft des Messias als eines politischen Befreiers warteten; ihre Zeremonialgesetze störten die bürgerliche christliche Ordnung; sie sollten aufhören, Juden zu sein, dann könne man sie den Christen gleichstellen. Selbst liberale Abgeordnete wie Rotteck sprachen sich gegen die Emanzipation aus. Die Erste Kammer hatte dagegen schon 1831 einen Antrag auf unbedingte Gleichstellung angenommen. Gestützt auf die Zustimmung der badischen Juden lehnte es der Oberrat einhellig ab, die Gleichberechtigung durch die Aufgabe ihrer Eigenart zu erkaufen. Wenn man auch den Juden nachsage, sie seien ein Schachervolk, so würden sie doch nicht politische Rechte gegen religiöse Konzessionen eintauschen; dieser Preis sei zu hoch.

Dies feste und klare Haltung wurde anerkannt. In den Debatten der folgenden Jahre fanden sich immer mehr Befürworter der Emanzipation, wenn sie auch noch keine Mehrheit erringen konnten. 1833 wurde ein „Verein zur Verbesserung der bürgerlichen Verhältnisse der Juden" ins Leben gerufen, der für sachliche Aufklärung über das Wesen des Judentums sorgte. Bei den Beratungen über eine neue Gleichstellungspetition im Herbst 1833 stellte der Geheime Rat von Rüdt in der Ersten Kammer fest, dass die Widerstände in erster Linie von den Gemeinden ausgingen, in denen überhaupt keine Juden wohnten. Auf den beträchtlichen bildungsmäßigen Aufschwung, den das Judentum seit den Konstitutionsedikten genommen hatte, konnte der Abgeordnete und Regierungskommissär beim Oberrat Bekk mit amtlichem Zahlenmaterial hinweisen. Danach gab es jetzt 570 Hand werksmeister, 341 Gesellen, 155 Lehrlinge, 206 Landwirte, 26 Ärzte und Advokaten, 21 Künstler, 148 Wirte, 630 Handelsleute mit offenem Laden, 880 Landesproduktenhändler, allerdings auch noch 1.091 Hausierer, Trödler u. a. Auch bei dieser Debatte erklärte v. Rotteck die aus dem Glauben der Juden erwachsenden Folgen für antisozial. Noch konnte er sich damit durchsetzen. Um den Juden ein gewisses Entgegenkommen zu bezeigen, wurde ihnen seit 1833 ein Zuschuss aus Staatsmitteln zum Kultus gewährt. Damit war die Judenschaft der Form nach als Glaubensgemeinschaft den christlichen Kirchen gleichgestellt.

Nach der Meinung des Abgeordneten Welcker trübte sich jedes Mal der Ruhm der badischen Volkskammer, wenn die Judenfrage zur Verhandlung kam. Die den folgenden Landtagen immer wieder vorgelegten Petitionen führten schließlich zu einem ersten Erfolg. Im Juli 1846 überwies die Zweite Kammer die Gleichstellungsvorlagen mit 35 gegen 18 Stimmen an das Staatsministerium. Positive Folgen blieben zunächst aus, und im Volke schwelte die Judenfeindschaft weiter. Unter dem Eindruck des Beschlusses der Zweiten Kammer kam es in zahlreichen Orten zu Ausschreitungen gegen die Juden, vor allem in Mannheim und im Taubergrund. Sie bildeten ein Vorspiel zur Revolution von 1848, die den Juden endlich die er sehnte Emanzipation zu bringen schien.

Inzwischen war eine wichtige Veränderung in der Organisation der jüdischen Gemeinden durchgeführt worden. Seit 1833 wurden zu ihrer Leitung anstelle des Rabbiners und des auf Lebenszeit ernannten Ortsältesten je nach Größe der Gemeinde drei bis sieben Männer auf sechs Jahre zu ehrenamtlichen Synagogenräten frei gewählt. Jeweils die Hälfte von ihnen wurde nach drei Jahren neu gewählt, um Kontinuität und Leistungsfähigkeit zu sichern. Der Rabbiner wurde auf die religiösen Angelegenheiten beschränkt, während der Synagogenrat in erster Linie die finanzielle Situation, das Armenwesen, Stiftungen und die Ausführung der Anordnungen des Oberrats überwachte.

Trotz der feindlichen Haltung auch weiter Kreise der Beamtenschaft waren bis zur Revolution schon zahlreiche Juden in den Staatsdienst berufen worden. Einer der ersten war der Orientalist Gustav Weil aus Sulzburg, der 1836 an der Universitätsbibliothek Heidelberg angestellt, 1845 außerordentlicher und 1861 ordentlicher Professor wurde. An der Industrialisierung des Landes war das Karlsruher Bankhaus Haber und Söhne maßgebend beteiligt. Vor allem der Tabak- und Getreidehandel, aber auch andere Handelszweige blühten nach dem Eintritt Badens in den Zollverein (1835) unter jüdischer Teilnahme auf.

Mit der Revolution zur Gleichberechtigung

Am 14. Februar 1848 brachte der Abgeordnete Brentano in der Zweiten Kammer einen Antrag auf ungesäumte Einweisung der Israeliten in den Vollgenuss aller bürgerlichen Rechte ein. Der Ausbruch der Revolution führte wiederum zu Ausschreitungen gegen die Juden in zahlreichen Orten. Sie mussten mit Waffengewalt niedergeworfen werden. Aber auch gegen Grundherren und Beamte richteten sich die aufgeputschten Volksmassen. In Mannheim wurde ein Aufruf zum Schutz der Juden veröffentlicht. Trotz aller Beschwörungen kam es weiterhin zu Tumulten. Manche Juden baten im Interesse ihrer Sicherheit um Nichtemanzipation. Juden waren aber auch unter den Aufständischen zu finden.

Am 13. Mai 1848 wurde durch die Zweite Kammer eine Verfassungsänderung beschlossen, die den Juden die staatsbürgerliche Gleichberechtigung zuerkannte.

Ihre verschiedenartige Stellung in ihren Heimatgemeinden wurde dadurch nicht berührt. Im Februar 1849 trat diese Änderung in Kraft. Gemäß der von der Frankfurter Nationalversammlung beschlossenen Reichsverfassung wurde auch der Judeneid abgeschafft.

Mit der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung war das Schutzbürgerdasein der meisten Juden nicht mehr in Einklang zu bringen. Versuche, ihnen auch das Gemeindebürgerrecht und damit die aktive und passive Wahlfähigkeit zu den Gemeindeämtern zu erlangen, scheiterten zunächst. Vor allem die ehemals vorderösterreichischen Städte wehrten sich energisch gegen die Zulassung von Juden. In Mannheim und Karlsruhe dagegen waren im Revolutionsjahr die ersten Juden in den Gemeinderat gewählt worden. Am 4. Oktober 1862 konnte endlich das Gesetz über die bürgerliche Gleichstellung der Israeliten verkündet werden; es war unter der maßgeblichen Beteiligung des Innenministers August Lamey erarbeitet worden. In der Zweiten Kammer konnte der als Vertreter der Stadt Karlsruhe in den Landtag gewählte Rechtsanwalt Dr. Rudolf Kusel als erster Jude in einem badischen Parlament sein Votum für seine Glaubensbrüder abgeben. Im Verlauf der Beratungen war es in verschiedenen südbadischen Orten zu Tumulten gekommen, die aber leicht unterdrückt werden konnten. Der gleiche Landtag hatte zuvor Ge setze über die Gewerbefreiheit und die Freizügigkeit beschlossen. Auch die letzten Städte öffneten den Juden die Tore, wenn auch widerstrebend. Um diese Zeit waren von den 1.369.291 Einwohnern Badens 24.099 Juden. Die jüdischen Gemein den brachten ihren Dank für die Befreiung durch die Errichtung einer nach dem Großherzog benannten „Friedrich-Stiftung zur Unterstützung bedrängter Volks und Religionsschullehrer ohne Unterschied des Bekenntnisses" zum Ausdruck, die bis zur Inflation manche Hilfe leisten konnte.

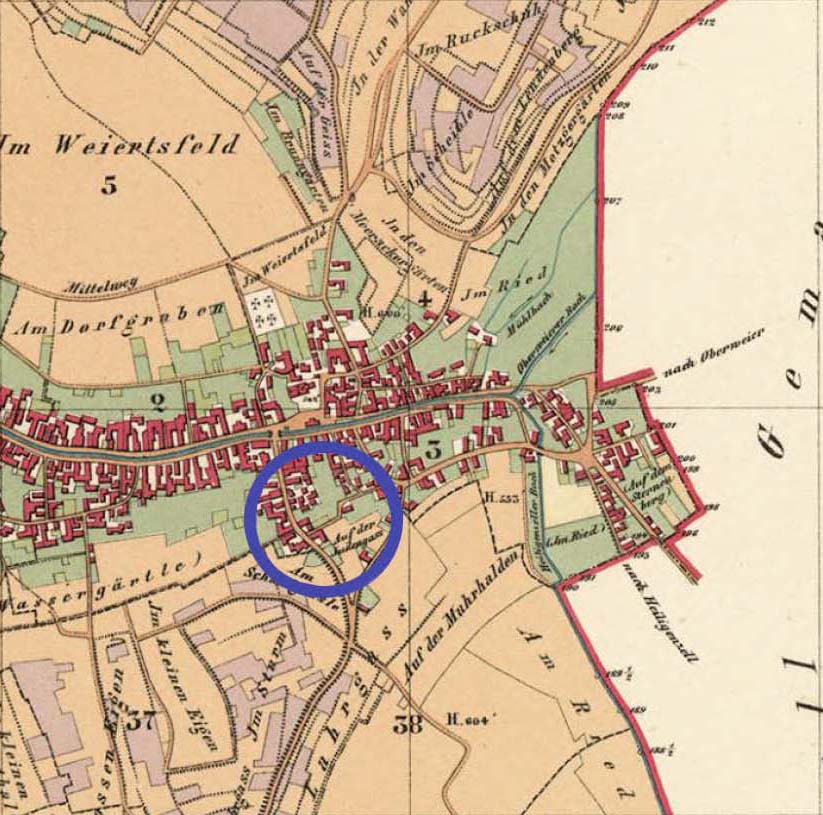

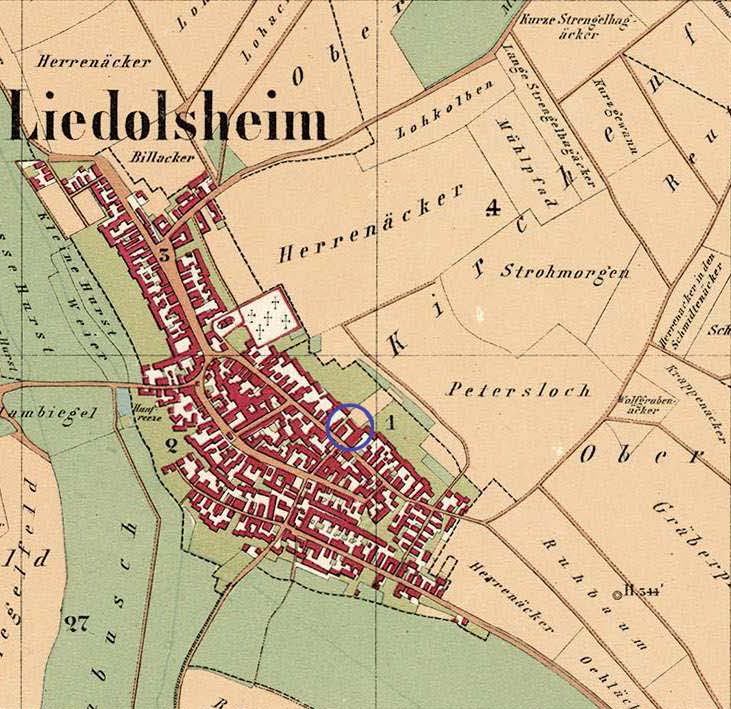

Die neuerworbene Freizügigkeit führte zu einer Masseneinwanderung der Juden in die Städte, wo sich ihnen bessere Bildungsmöglichkeiten boten. Der Konzentration in den Städten lief die Ansiedlung - wenn auch in geringer Zahl - in vielen Dörfern parallel, wo bis dahin keine Juden gewohnt hatten. Nach 1825 wohnten rund 75 Prozent der 17.577 Israeliten in Nordbaden. Insgesamt gab es zu dieser Zeit Juden in 173 badischen Gemeinden. 1852 wohnten 23 699 Juden - rund 1,7 Prozent der Gesamtbevölkerung - in 31 von 40 badischen Amtsbezirken; allerdings gab es in 11 davon weniger als 10 Juden. Der Amtsbezirk Sinsheim lag mit 3.378 Juden an erster Stelle, der Amtsbezirk Freiburg mit 802 an 10., der Amtsbezirk Heidelberg mit 770 an 11. Stelle. 1875 betrug die Gesamtzahl der badischen Juden 26.492. Jetzt wohnten in sämtlichen Amtsbezirken Juden in insgesamt 334 Gemeinden. 8 Bezirke zählten weniger als 20 Juden. 11 ländliche Bezirke hatten einen absoluten Rückgang der jüdischen Einwohner zu verzeichnen, 20 Bezirke mit größeren Städten einen absoluten Zuwachs. Die Stadt Mannheim zählte mit 4.609 Juden 80 Prozent mehr als 1.852 und lag damit weit vor dem Amtsbezirk Sinsheim mit 2.337. Die Amtsbezirke Freiburg und Heidelberg waren an die 6. und 7. Stelle gerückt.

Um diese Zeit hatte das badische Judentum den Höhepunkt seiner zahlenmäßigen Entwicklung und seiner Ausbreitung erreicht. 1900 wurden 26.132 Juden gezählt. Sie machten nur noch 1,4 Prozent der Bevölkerung aus und wohnten in 236 Gemeinden. Die Amtsbezirke Mannheim, Karlsruhe und Freiburg lagen weit an der Spitze. Nur in 61 Gemeinden wohnten mehr als 100 Juden. Dieser Schrumpfungs- und Konzentrationsprozess setzte sich in den folgenden Jahren fort. Aufschlussreich für die soziale Stellung der Juden in Stadt und Land sind die Steueranschläge. 1908 wohnten 25.893 Juden in 139 jüdischen Gemeinden. Die Gemeinden in acht Großstädten zählten 13.171 Juden, die 56.950 Mark an Kirchensteuern aufbrachten. Die 12.722 Juden in den 131 Landgemeinden dagegen kamen auf 9.050 Mark.

Das 20. Jahrhundert

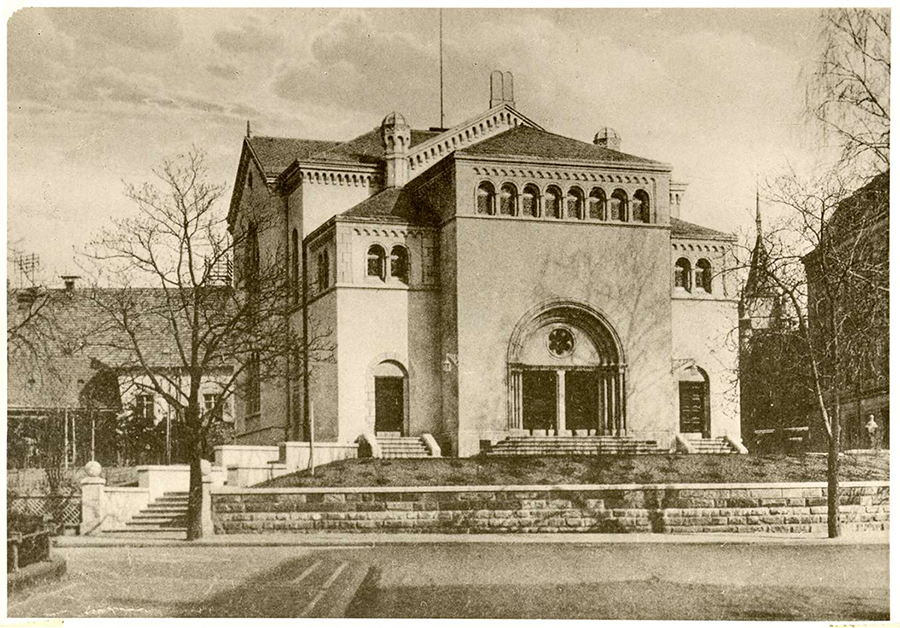

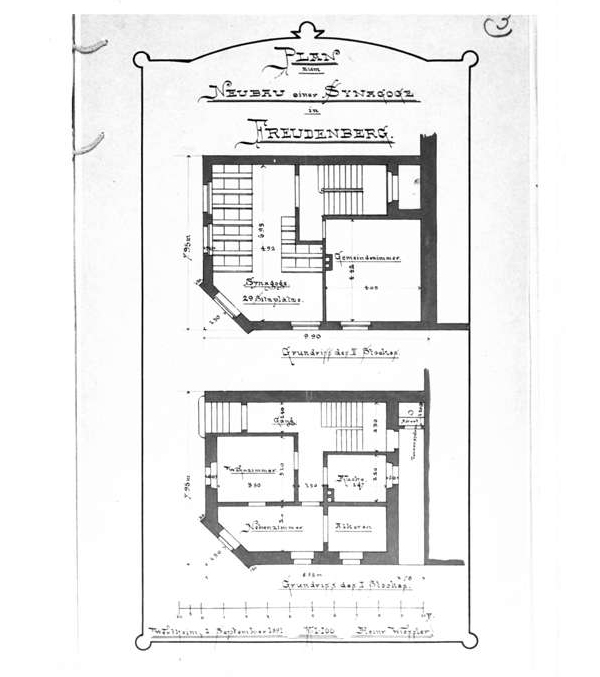

Schon bis zur Jahrhundertwende waren viele der jüdischen Landgemeinden ausgestorben. Ihre Synagogen wurden verkauft, ihr Vermögen dem israelitischen Schulfonds zugeschlagen. Der Rückgang der jüdischen Bevölkerung war in erster Linie durch einen überaus starken Geburtenrückgang bedingt; seine Gründe waren überwiegend wirtschaftlicher Natur.

Nicht nur die politische und wirtschaftliche Stellung der Juden war durchgreifenden Veränderungen unterworfen. Mit der neuen Stellung im bürgerlichen Leben verband sich der Wunsch nach einer liberaleren Gestaltung des jüdischen Kultus, der der Assimilation in mancher Hinsicht noch Schwierigkeiten bereitete. Eine bedeutende Neuerung war die Einführung der deutschen Sprache in den Gottes dienst und die Herausgabe deutscher Übersetzungen der Bibel und der Gebetbücher, sowie deutscher religiöser Lehrbücher. Die Auseinandersetzung zwischen der konservativen orthodoxen Richtung des Judentums und den liberalen Kräften entzündete sich 1852 an der Frage, ob in der neu zu erbauenden Synagoge in Mannheim eine Orgel aufgestellt werden sollte. Rabbinische Gutachten konnten darin keine Verletzung jüdischer Religionsgesetze erblicken. Der in sich gespaltene Oberrat rang sich erst 1855 zu einer sehr vorsichtig formulierten Zustimmung durch. In Karlsruhe führte der Streit um die Einführung der Orgel 1869 zum Aus tritt von 25 Juden aus der Israelitischen Religionsgemeinschaft, für die sich inzwischen die Bezeichnung „Landessynagoge" eingebürgert hatte. Sie bildeten fortan als „Israelitische Religionsgesellschaft" eine eigene orthodoxe Gemeinde. Diese Austrittsbewegung beschränkte sich auf die Residenz . Die Orthodoxen in anderen Gemeinden pflegten zwar auch ihren besonderen Kult, ohne sich jedoch völlig von ihren liberalen Glaubensbrüdern zu trennen.

Prinzipiell noch bedeutsamer war die Herausgabe eines neuen Gebetbuches durch den Mannheimer Stadtrabbiner Moses Elias Präger. Er erstrebte eine erhebliche Kürzung der hebräischen Liturgie zugunsten deutscher Gebete und Gesänge, vor allem aber suchte er assimilationsfeindliche dogmatische Grundlagen des überlieferten Gebetbuches auszuschalten, etwa die Idee der fortdauernden Verbannung des israelitischen Volkes und seine einstige Rückkehr in das Gelobte Land. Der Oberat erlaubte die Herausgabe nur widerstrebend. Als Präger auf seinem eingeschlagenen Weg fortschritt und eine neue Gebetsordnung für die hohen Feiertage zur Genehmigung vorlegte, drohte der Oberrat ihm mit Absetzung, wenn er nicht mehr Achtung für bestehende religiöse Gebräuche und Einrichtungen zeige. Erst 1860 wurde die in der Geschichte des Oberrats einmalige Maßregelung des Rabbiners zurückgenommen. Seine Gottesdienstordnung wurde vorbildlich vor allem für die nach 1862 neu entstehenden städtischen Gemeinden.

Das Selbstbewusstsein der emanzipierten badischen Juden zeigte sich 1863, als sie gegen das in einem Staatsvertrag zwischen Baden und der Schweiz sanktionierte Verbot der Niederlassung badischer Juden in der Schweiz protestierten. Ihr Vorgehen trug entscheidend dazu bei, dass auch in der Eidgenossenschaft 1866 die bürgerliche Gleichstellung aller Staatsangehörigen durchgesetzt wurde.

In Baden wurden in dieser Zeit die ersten Juden in Richter- und Staatsanwalts stellen berufen. Sie erhielten Ordinariate an den Landesuniversitäten wie Gustav Weil und Levin Goldschmidt in Heidelberg. Seit 1870 wurden sie auch als Lehrer an höheren Schulen zugelassen. In vielen Orten wurden sie in den Bürgerausschuss und in den Gemeinderat gewählt. Gailingen hatte von 1870 bis 1884 als erste deutsche Gemeinde in Leopold Guggenheim einen jüdischen Bürgermeister. Mehrere Juden waren Landtagsmitglieder, so Naphtali Näf aus Freiburg, Dr. Elias Eller aus Mannheim und Jakob Gutmann aus Karlsruhe. Auch in den Bezirksräten waren sie aktiv tätig. Großherzog Friedrich I. ernannte 1868 den Durlacher Rechtsanwalt Moritz Ellstätter zum Finanzminister. 25 Jahre lang wirkte er in diesem höchsten Amt, das bis dahin ein deutscher Jude übertragen bekommen hatte. Seine Reform des badischen Steuerwesens wurde vorbildlich für Preußen. Maßgeblich wirkte er mit bei der Gestaltung des badischen Beamtenrechts.

Durch ihre Beteiligung am Krieg von 1870/71 gegen Frankreich zeigten die badischen Juden, dass sie ihr Geburtsland als ihr Vaterland betrachteten. Beide jüdische Feldgeistliche des deutschen Heeres stammten aus Baden. In den hektischen Gründerjahren der Nachkriegszeit und der anschließenden Wirtschaftskrise gewann eine neuartige antisemitische Bewegung, die von Berlin ausging, an Boden. Nicht mehr die Religion, die fremde Sprache, die andersartigen kultischen Gebräuche, sondern eine wissenschaftlich unhaltbare Rassentheorie wurde die Grundlage für die Anfeindungen. Hier wurde zum ersten Mal die Minderwertigkeit der jüdischen Rasse gegenüber den sogenannten Ariern propagandistisch hervorgehoben. Der Antisemitismus wurde das leitende Prinzip einer neuen Partei, und der Historiker Treitschke prägte das unglückselige Wort: „Die Juden sind unser Unglück!". Es kam zu neuen Ritualmordklagen, zu Zurücksetzungen der Juden in allen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Auch in Baden zeigten sich Auswirkungen dieser antisemitischen Bewegung. Juden wurden nicht mehr zu Offizieren befördert. In einzelnen Gemeinden fanden antisemitische Kundgebungen statt. Der „Badische Volksbote" war das publizistische Organ der Judenfeinde. Mehrmals musste der Oberrat gegen die Hetzpropaganda einschreiten. Der Landtag musste sich 1893 /94 mit einer Petition der deutsch-sozialen Vereine in Karlsruhe und Mannheim um „staatliche Prüfung der jüdischen Geheimgesetze" beschäftigen. Der Abgeordnete Fieser nannte in der Diskussion darüber den Antisemitismus, der bei allen öffentlichen Übeln nur nach den Juden frage, einen Schandfleck für das 19. Jahrhundert. Man hob hervor, dass Antisemitismus und wirtschaftliche Depression gewöhnlich zusammenträfen. Die Beruhigung der Wirtschaft und die Tätigkeit des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus" führten zu einem Abflauen des Kesseltreibens gegen die Juden. Weite Kreise der Judenschaft des Reiches hatten sich 1893 im „Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" organisiert. Die ebenfalls 1893 gegründete „Vereinigung badischer Israeliten" konstituierte sich 1908 neu als Landesverband des Centralvereins. An den badischen Hochschulen entstanden jüdische Studentenverbindungen. Trotz der Hetze wurden an der Universität Freiburg durch Prof. Rosin (1888) und in Heidelberg durch Prof. Jellinek (1890) die ordentlichen Lehrstühle für Staatsrecht mit Juden besetzt.

Inzwischen war in Baden das Schulwesen auf eine neue Grundlage gestellt worden. Schon durch das Elementarunterrichtsgesetz von 1868 hatte man die Möglichkeit eröffnet, Bekenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen umzuwandeln. Nur die Stadt Mannheim machte davon Gebrauch. 1876 wurden sämtliche Bekenntnisschulen des Landes abgeschafft und durch Simultanschulen ersetzt. Der Religionsunterricht blieb getrennt. Die jüdischen Volksschullehrer wurden nur zum Teil in den Staatsdienst übernommen. 1868 hatten 52 Lehrer an 47 israelitischen Volks schulen 1982 Kinder unterrichtet.

Um dem Wirken des Oberrats eine bessere Resonanz zu verschaffen, wurde seit 1884 das „Verordnungsblatt des Großherzoglich Badischen Oberrats der Israeliten" herausgegeben. In den folgenden Jahrzehnten wurden hier zahlreiche Verordnungen publiziert, die zum Teil einschneidende Veränderungen in Organisation und Verwaltung der Gemeinden zur Folge hatten. Von großer Bedeutung war das Gesetz vom 18. Juni 1892 über die Besteuerung für allgemeine kirchliche Bedürfnisse. Der Staat wollte allen Religionsgemeinschaften seine Hilfe beim Steuereinzug gewähren, die sich auf einen entsprechenden Beschluss einer frei gewählten Vertretung ihrer Mitglieder stützen konnten. Der Oberrat benützte diese Gelegenheit da zu, nicht eine bloße Steuerversammlung zu berufen, sondern rief als repräsentatives Organ der badischen Israeliten die Israelitische Landessynode ins Leben. Sie erhielt am 27. Februar 1894 ihre vom Großherzog gebilligte Synodalordnung. Die Synode bestand aus 5 geistlichen und 20 (seit 1902 21) weltlichen, geheim gewählten Abgeordneten. Sie trat alle drei Jahre zusammen. In der Zeit zwischen zwei Sessionen führte ein vierköpfiger Synodalausschuss die Geschäfte. Die Zuständigkeit der Synode erstreckte sich auf alle Angelegenheiten der Landessynagoge. Am 18. März 1895 trat die erste Synode zusammen. Ihre und ihrer Nachfolger fruchtbare Arbeit wurde nur gelegentlich durch den Streit zwischen Liberalen und Orthodoxen gestört, vor allem als 1907 nach langen Vorarbeiten wiederum ein neues Gebetbuch eingeführt werden sollte. Damals formierte sich vor der Wahl zur Synode ein „Wahlbureau der Gegner des oberrätlichen Reformgebetbuches", das den Oberrat unjüdischer Bestrebungen beschuldigte. Mit der im „Verein zur Wahrung der Interessen des gesetzestreuen Judentums in Baden" zusammengeschlossenen Orthodoxie verbanden sich die Vertreter des Zionismus, weil der Gebetbuchentwurf die nationale Idee des Judentums verleugne. Die überwiegend aus Konservativen bestehende Synode lehnte den vorgelegten Entwurf des Oberrats ab. Resignierend sah der Oberrat in Zukunft von weiteren religiösen Reformvorschlägen ab und betätigte sich mehr als reines Verwaltungsorgan.

Beachtlich waren die Leistungen der badischen Juden im sozialen Bereich. Aus Stiftungsmitteln und Kollekten wurde 1886 das „Israelitische Landesstift für die Ausbildung jüdischer Religionslehrer" in Karlsruhe ins Leben gerufen. 1904 wurde dem Landesstift ein Lehrlingsheim angegliedert. Wegen Geld- und Nachwuchsmangel wurden diese Anstalten 1920 geschlossen. 1888 trat auf Anregung des Bruchsaler Bezirksrabbiners Dr. J. Eschelbacher der „Landesverein zur Erziehung israelitischer Waisen" ins Leben. Daneben bestanden örtliche Waisenvereine in Mannheim und Freiburg. In Freiburg wurde 1886 ein „Verein zur Förderung des Handwerks und der technischen Berufsarten unter den Israeliten" gegründet und 1889 auf ganz Baden ausgedehnt. 1898 wurde in Gailingen das Pflege- und Altersheim Friedrichsheim eröffnet. In Nordrach schuf die Rothschild'sche Stiftung ein Sanatorium für weibliche jüdische Lungenkranke. Für erholungsbedürftige Kinder entstand schließlich in Bad Dürrheim das Friedrich-Luisen-Hospiz. Außerdem gab es zahlreiche Stiftungen vermögender Juden, die Unterstützungen für Unbemittelte in allen Lebenslagen ermöglichten. Sämtliche jüdischen sozialen und Wohltätigkeitseinrichtungen wurden 1918 zum „Bund israelitischer Wohlfahrtsvereinigungen" zusammengefasst.

Zur Pflege der Wohltätigkeit, Bruderliebe und Eintracht war 1843 in New York nach dem Vorbild der Freimaurer der „Unabhängige Orden B'ne B'rith" (Söhne des Bundes) gegründet worden. Dieser Bund fand auch in den größeren badischen Judengemeinden bald Anhänger. 1894 wurde in Heidelberg die Friedrich-Loge, 1896 in Mannheim die August-Lamey-Loge, 1898 in Karlsruhe die Karl Friedrich-Loge gegründet. Auch in Pforzheim, Freiburg und Konstanz gab es später Logen des Ordens. In der Wahl ihrer Namen drückte sich der Dank und die Verehrung für die Männer aus, die entscheidend zur Verbesserung der Lage der badischen Juden beigetragen hatten.

Dem Zionismus, dessen 1897 auf dem ersten Baseler Zionistenkongress verkündetes programmatisches Ziel die „Schaffung einer Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina" war, standen die badischen Juden zunächst ablehnend gegenüber. Erst durch den wachsenden Antisemitismus der Nationalsozialisten fanden seine Bestrebungen mehr Anklang.

Um die Jahrhundertwende entstanden in Baden mehrere Vereine für jüdische Geschichte und Literatur, die sich die Pflege des jüdischen kulturellen Erbes zur Aufgabe gemacht hatten. Den kleineren Gemeinden bot eine vom Oberrat geschaffene Wanderbibliothek Möglichkeiten zur Weiterbildung und zur Vertiefung des religiösen Wissens. Zahlreich waren die jüdischen Jugendvereine, die ihre Mitglieder zu einem bewussten Judentum zu erziehen suchten.

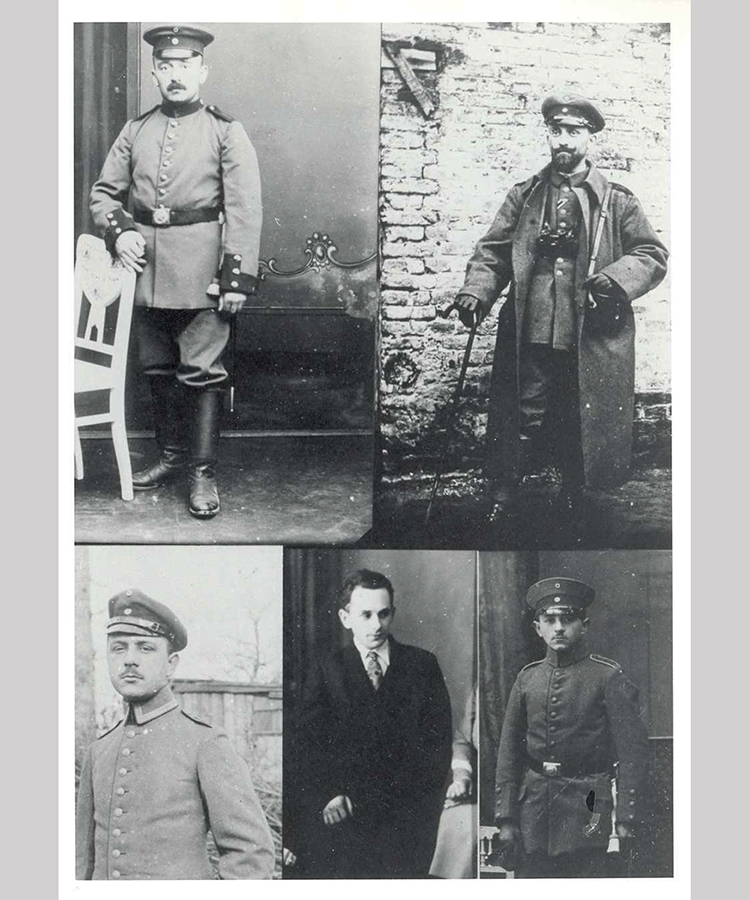

Im Ersten Weltkrieg wurden 4.758 badische Juden zum Wehrdienst einberufen, darunter 488 Freiwillige. 589 von ihnen ließen ihr Leben an der Front für ihr Vaterland -, und das war für sie nicht das Land einer zionistischen Idee, sondern Deutschland. Hier waren sie geboren, hier standen die Wiegen ihrer Vorfahren. Sie fühlten sich durchaus nicht als „fremdländische Schmarotzer", als „vaterlandslose Gesellen", wie sie der Nationalsozialismus in seiner antisemitischen Hetze später charakterisierte. Schon in den Kriegsjahren machten sich die ersten bedrohlichen Anzeichen einer neuen antijüdischen Bewegung bemerkbar.

Die Niederlage Deutschlands führte zur Abschaffung der Monarchien im Reich und in den Bundesstaaten. In Karlsruhe gehörten der Revolutionsregierung die Juden Ludwig Marum und der Reichstagsabgeordnete Dr. Ludwig Haas als Minister für Justiz und Inneres an. Dr. Haas ermöglichte am 11. November 1918 unter eigener Lebensgefahr der Familie des entthronten Großherzogs die Abreise aus Karlsruhe. Darin zeigten sich nicht nur politisches Kalkül und Achtung vor dem menschlichen Leben. Die Mehrheit des badischen Judentums hing an seinem Herrscherhaus, dem es die Emanzipation und großzügige Förderung in vielen Fragen verdankte.

Die neue badische demokratische Verfassung vom 21. März 1919 stellte alle staatlich anerkannten kirchlichen und religiösen Gemeinschaften rechtlich gleich. Sie erhielten völlige Freiheit für die Verwaltung ihrer inneren Angelegenheiten. Damit wurde das Amt des Regierungskommissärs im Oberrat überflüssig. Einer demokratischen Umgestaltung der Landessynagoge stand nichts im Wege. Am 14. Mai 1923 trat ihre neue Verfassung in Kraft. Die von allen über 25 Jahre alten Juden, die mindestens ein Jahr in Baden wohnten, gewählte Synode bestand in Zukunft aus 29 Abgeordneten der Wahlbezirke, 3 Vertretern der Rabbiner und 2 Abgeordneten der Religionslehrer und Kantoren, deren Interessen bis dahin nicht besonders vertreten wurden. Der Synodalausschuss wurde auf 8 Mitglieder erweitert. Der Oberrat bestand aus 8 - später 9 - auf jeweils 6 Jahre von der Synode gewählten Mitgliedern. Zur Beratung von Religionsfragen wurde er durch 3 von ihm und dem Synodalausschuss gewählte Konferenzrabbiner zur Religionskonferenz erweitert. Ihre Ergänzung fand die Verfassung durch die am 23. Mai 1930 verkündete Gemeindeordnung.

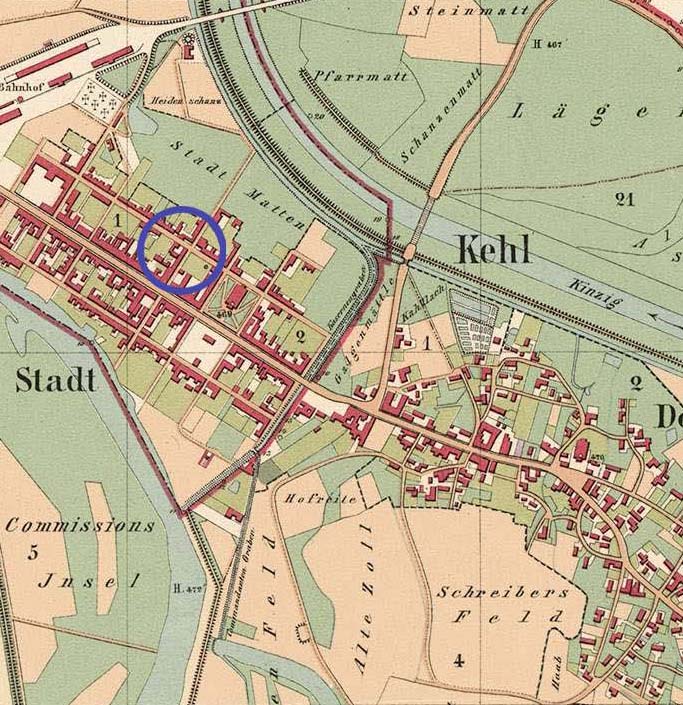

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den Nachkriegsjahren und die Auswirkungen der antisemitischen Hetze, die viele jüngere Juden zur Auswanderung veranlasste, führten zu einem ständigen Rückgang der Mitgliederzahl der Landessynagoge. Auch die Zahl der jüdischen Gemeinden wurde immer kleiner, und viele von ihnen waren der Auflösung geweiht, bevor der Nationalsozialismus an die Macht gelangte. Zu den 170 Gemeinden, die 1827 bestanden, kamen bis 1890 7 hinzu: Freiburg, Kehl, Baden-Baden, Konstanz, Korb (von Württemberg), Offenburg und Lahr. Bis 1884 waren aber 21 Gemeinden ausgestorben, bis 1900 weitere 4. 1933 gab es noch 123 selbständige Gemeinden. Die ehemals 15 Rabbinatsbezirke wurden von nur 8 Rabbinern betreut. Gailingen hatte - wie bereits gesagt - zusätzlich einen Ortsrabbiner.

Die Gesamtzahl der Israeliten war bis 1925 auf 24.064 zurückgegangen (1,1 Prozent der Gesamtbevölkerung). Das bedeutete seit 1900 eine Abnahme um 8 Prozent, während die Bevölkerung sich seitdem um 23,8 Prozent vermehrt hatte. Fast jeder dritte Jude wohnte in Mannheim, ein weiteres Drittel in den übrigen 15 Mittel und Großstädten, der Rest verteilte sich auf 226 kleinere Orte. In 97 davon wohnten weniger als 10 Juden. Zahlreiche dieser Landgemeinden waren bereits zu dieser Zeit hoffnungslos überaltert. Die Sterbefälle bei den Juden übertrafen die Geburten um fast ein Drittel. Mit diesen düsteren Zukunftsaussichten erlebte das badische Judentum die Machtergreifung der Partei, die den Kampf gegen die Juden zu einem Hauptinhalt ihrer Doktrin gemacht hatte und diese Doktrin schließlich in grausige Wirklichkeit umsetzen sollte.

Die Juden in Baden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus

Der Nationalsozialismus betrachtete die Juden, die sich selbst als Angehörige einer Glaubensgemeinschaft verstanden, als Rasse, und zwar als eine gegenüber den „Ariern" minderwertige Rasse. Bei den Volkszählungen bis 1933 wurde die Konfession angegeben. Von den Maßnahmen der Nationalsozialisten betroffen waren aber darüber hinaus auch zum Judentum übergetretene Nichtjuden, Halbjuden und zum Christentum konvertierte Juden. Die Zahl der Verfolgten war des halb in vielen Orten höher als die Zahl der Juden, die nach den offiziellen Erhebungen dort wohnten.

Die Partei, die solche unhaltbaren, mit der Aura der Wissenschaftlichkeit umgebenen Theorien aufstellte, machte das Judentum für die schlimmsten übel der Zeit verantwortlich. Dabei stellte es im Reichsdurchschnitt bei der Volkszählung am 16. Juni 1933 nur 0,9 Prozent der Bevölkerung. Damals lebten in Baden 20.617 Juden in 221 Orten, also 14,3 Prozent weniger als 1925. Von der geschichtlichen Entwicklung her ist es verständlich, dass die Juden in gewissen Berufsgruppen, vor allem im Handel und im Bankgewerbe, stärker vertreten waren, als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprach. Historisch bedingt war auch die Bevorzugung der Rechtswissenschaft und der Medizin als Studienrichtungen. Jüdische Ärzte hatte es schon im Mittelalter gegeben, und die Rechtswissenschaft erschien als logische Folge des Talmudstudiums, bei dem es um die Erkenntnis des jüdischen Rechtssystems ging. Diese angeblichen „Anomalien" wurden von der Parteipropaganda ins Uferlose übersteigert, und mit Hilfe verfälschender Statistiken wurde den Juden eine Stellung zugeschrieben, die sie niemals besaßen. Obwohl diese Propaganda in krassem Widerspruch zur Wirklichkeit stand, wurde sie von den Anhängern Hitlers geglaubt, solange es ihnen selbst schlecht ging. Auf dem Lande freilich konnte die Propaganda zunächst kaum jemanden täuschen. Schließlich lebte man hier mit den Juden in engster Nachbarschaft und kannte ihre Verhältnisse. Erst massiver Druck ließ hier die guten Beziehungen abreißen. Anders war es in der Anonymität der Großstädte.

Antisemitische Kundgebungen kamen in Baden vor 1933 nur vereinzelt vor. Gelegentliche Friedhofsschändungen wurden noch von allen Zeitungen einhellig verurteilt. Mit der Machtergreifung Hitlers änderte sich das schlagartig. Der Jude wurde zum Volksfeind Nr. 1 gestempelt, diffamiert und entehrt. Am 1. April 1933 wurde im ganzen Reichsgebiet de sogenannte Judenboykott als Abwehrmaßnahme gegen die „Greuelhetze des internationalen Judentums" durchgeführt. Vor allen jüdischen Geschäften, die mit Plakaten und Farbe als solche gekennzeichnet wurden, standen Doppelposten der SA und verwehrten Kauflustigen den Zutritt. Wer danach noch in solchen Geschäften kaufte, musste damit rechnen, sich mit Bild und Namensnennung als Judenknecht oder Judenfreund in nationalsozialistischen Zeitungen, den „Flammenzeichen", dem „Führer" oder dem berüchtigten "Stürmer", wiederzufinden. Fast keine badische Gemeinde, die Juden zu ihren Bürgern zählte, blieb vom Boykott verschont. Allerdings konnten die Machthaber nicht verhindern, dass besonders auf dem Lande die jüdischen Geschäfte weiterhin besucht wurden.

Wenige Tage nach dem Boykottaufruf wurden durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 alle nichtarischen Beamten zwangsweise in den Ruhestand versetzt, soweit sie nicht Weltkriegsteilnehmer gewesen waren. Betroffen davon waren vor allem Lehrer, Professoren und Verwaltungsbeamte. Zahlreiche Lehrstühle an den Universitäten und Hochschulen in Heidelberg, Freiburg und Karlsruhe wurden vakant. Insgesamt 238 Beamte aus Lehr berufen wurden bis zum Januar 1936 aus rassischen Gründen entlassen. Der nächste Schritt zur „Entjudung" betraf die jüdischen Schauspieler der Staatstheater in Mannheim und Karlsruhe, deren Verträge gekündigt wurden.

Im März 1934 schied das Oberlandesgericht Karlsruhe erstmals in Deutschland eine Ehe aus rassischen Gründen. Der durch die Rassedoktrin aufgeworfene Graben zwischen Juden und Ariern wurde durch die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935 unüberbrückbar gemacht. Zahlreich waren in der Folge auch in Baden die Prozesse wegen Rassenschande, Beschäftigung von arischen Hausangestellten durch Juden oder sonstiger Verstöße gegen diese Gesetze, die die Juden wieder in die Rechtsstellung zurückwarfen, die sie vor der Emanzipation besessen hatten. Das mittelalterliche Schutzjudentum schien wiederaufgelebt zu sein, als Sondersteuern von den Juden erhoben wurden und sie den Davidsstern an der Kleidung tragen mussten.

1935 wurde den Juden das Wahlrecht aberkannt. Auch die letzten Frontkämpfer unter ihnen verloren ihre Beamtenstellen. Immer größere Schwierigkeiten wurden ihnen im täglichen Leben bereitet. Der Zutritt zu öffentlichen Bädern wurde ihnen, z. B. in Mannheim, verboten. Andere Orte stellten Schilder an ihren Ortseingängen auf mit dem Hinweis: „Juden unerwünscht!" Gasthäuser und Hotels zeigten ähnliche Hinweistafeln. In den Kurorten wie Baden-Baden oder Badenweiler unterließ man mit Rücksicht auf das devisenbringende internationale Publikum zunächst solche diskriminierenden Maßnahmen. Mit der Überwindung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der Beseitigung der Arbeitslosigkeit durch Autobahnbau, Wiederaufrüstung und andere Maßnahmen glaubte man, jetzt auch auf die Juden im Wirtschaftsleben verzichten zu können. Die jüdischen Firmen wurden 1938 in ein besonderes Register eingetragen. Nach und nach wurden den kleineren Geschäften die Konzessionen entzogen. Die größeren Firmen, darunter zahlreiche mit weltweiten Verbindungen, wurden „arisiert", d. h. zwangsenteignet und in arischen Besitz übergeführt oder aufgelöst. Auch den Ärzten und Rechtsanwälten wurde 1938 die Berufstätigkeit verboten, nachdem man schon 1933 einem Teil der Ärzte die Zulassung zu den Krankenkassen entzogen hatte. Sämtliche Juden, darunter auch alle, die sich nur vorübergehend als Besucher in einer Gemeinde aufhielten, wurden seit 1935 in Judenkarteien geführt.

Weitere Maßnahmen der Machthaber schlossen seit 1933 die jüdischen Kinder und Jugendlichen immer mehr von allen Bildungsmöglichkeiten aus. Zunächst wurde die Zahl der Studenten beschränkt, bis nach der Kristallnacht die Immatrikulation von Juden endgültig verboten wurde. In Baden wurden seit 1935 wieder eigene jüdische Schulen in den größeren Städten eröffnet. Sie mussten nach dem 10. November 1938 ihre Tätigkeit einschränken und nach dem 22. Oktober 1940 gänzlich aufgeben. Seit dem 1. Juli 1942 war jeglicher Unterricht für Juden im Reichsgebiet verboten.

Die Stellung der Landessynagoge als der religiösen Organisation der badischen Juden blieb zunächst unangetastet. Bis 1938 erhielt sie staatliche Zuwendungen und die staatliche Unterstützung bei der Kirchensteuererhebung. Durch das Gesetz vom 28. März 1938 wurde den jüdischen Gemeinden rückwirkend vom 1. Januar 1938 der Charakter von öffentlich-rechtlichen Körperschaften abgesprochen. Sie erhielten den Status eingetragener Vereine und mussten dementsprechend in das Vereinsregister eingetragen werden. Zahlreiche kleine Gemeinden, die inzwischen durch Auswanderung ihrer Mitglieder auf wenige Köpfe zusammengeschmolzen waren, wurden noch vor dem Inkrafttreten der neuen Regelung durch Beschluss des Badischen Staatsministeriums aufgelöst. Am 4. Juli 1939 wurde die „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland" als rechtsfähiger Verein gegründet, dem nach und nach alle noch bestehenden Gemeinden in Baden angegliedert wurden. Die Deportation der meisten badischen Juden beendete schlagartig die Existenz einer großen Zahl noch bestehender Gemeinden. Häufig unterblieb ihre Löschung im Vereinsregister und wurde nach dem Kriege nachgeholt. Die nach dem 22. Oktober 1940 noch bestehenden Restgemeinden in den größeren Städten wurden von der „Bezirksstelle Baden-Pfalz in Liquidation der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland" geleitet.

Bis 1938 hatte man auf dem Verwaltungswege systematisch die Rechtsstellung der Juden unterminiert. Viele von ihnen waren inzwischen ausgewandert und versuchten, sich in Obersee, in den europäischen Ländern oder aber in Palästina eine neue Existenz zu schaffen. Die Auswanderung wurde einerseits von den Behörden sehr gefördert, gleichzeitig aber auch wieder erschwert, um vor allem den Abfluss von Kapital zu verhindern. Höhepunkte der Emigration lagen in den Monaten nach der Machtergreifung Hitlers und nach der Verkündung der Nürnberger Gesetze. Nach der Kristallnacht 1938 wuchs die jüdische Auswanderung zur Massenflucht an.

Beginn der Deportationen